お酒造りの難所:イラ湧きとその対策

お酒を知りたい

先生、『イラ湧き』ってどういう意味ですか?お酒の作り方で出てきたんですけど、よく分からなくて。

お酒のプロ

いい質問だね。『イラ湧き』とは、お酒のもとになる醪(もろみ)を作っている初期の段階で、糖化よりも発酵の勢いが強くなりすぎて、醪の温度が急に上がりすぎる現象のことを指すんだよ。

お酒を知りたい

糖化よりも発酵が強くなりすぎるって、どういうことですか?

お酒のプロ

お酒作りでは、まず米のデンプンを糖に変える糖化という工程が必要なんだ。その後、その糖を酵母がアルコールに変える発酵という工程に進む。イラ湧きは、糖化が十分に進んでいないのに、発酵が活発になりすぎてしまう状態のことだよ。温度が上がりすぎるとお酒の味が悪くなってしまうから、注意が必要なんだ。

イラ湧きとは。

お酒造りの言葉で「いら湧き」というものがあります。これは、もろみ造りの初期段階で、糖が分解されるよりもお酒のもとになるアルコール発酵のスピードが速くなり、もろみの温度が急激に上がり、発酵の進み方が非常に早くなってしまう現象のことです。

イラ湧きとは

酒造りの工程で、醪(もろみ)と呼ばれる、米と麹と水から成る仕込み液を管理する中で、醪が荒々しく湧き上がるように変化する現象を「いら湧き」と言います。これは、酒造りの初期段階で起こりうる、注意が必要な現象です。

本来、醪の中では、米のデンプンを糖に変える「糖化」と、その糖をアルコールに変える「発酵」が、同時進行でバランスよく進むことが理想とされています。しかし、いら湧きが起こると、この調和が乱れてしまいます。糖が十分に作られる前に、発酵の勢いが異常に強まり、醪の温度が急激に上昇するのです。まるで、火にかけた鍋の中身が急に沸騰するように、醪の状態が不安定になります。

この急激な温度上昇は、酒造りにとって様々な問題を引き起こします。まず、高温に弱い酵母がダメージを受け、本来の働きができなくなってしまいます。その結果、発酵が途中で止まってしまったり、目指す酒質とは異なるものが出来上がってしまう可能性があります。また、糖化が不十分なまま発酵が進むと、雑味や好ましくない香りが生じ、風味のバランスが崩れてしまうこともあります。繊細な味わいを求める日本酒にとって、これは大きな痛手です。

このような事態を防ぐため、蔵人たちは醪の状態を常に注意深く観察し、いら湧きの兆候を見逃さないように細心の注意を払います。そして、いら湧きが起きた際には、温度を適切に管理したり、醪の成分を調整するなど、迅速な対応が必要となります。伝統的な技と経験に基づいた的確な判断と対応によって、美味しい日本酒造りは支えられているのです。

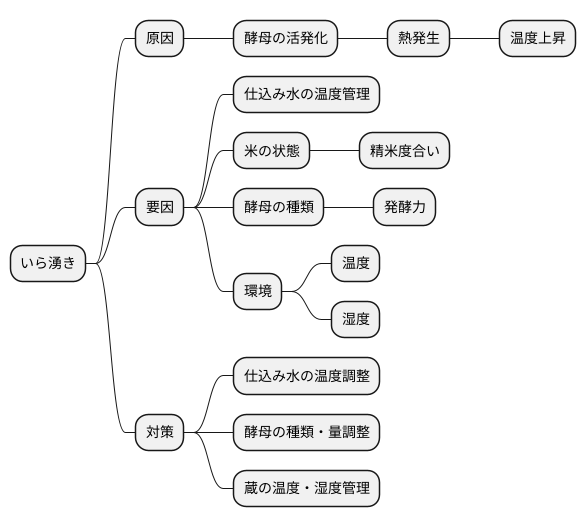

発生の原因

お酒造りにおいて、急激な温度上昇によりお酒の品質が損なわれる現象、いわゆる「いら湧き」は、酵母の働きが活発になりすぎることが主な原因です。お酒のもととなる米のデンプンが糖に変化し、その糖を酵母が分解してアルコールと炭酸ガスを作る過程で、熱が生じます。通常、この熱は醪(もろみ)全体に均一に広がり、温度はゆっくりと上がっていきます。しかし、様々な理由で酵母が急に活発化すると、熱の発生も急激になり、醪の温度が一気に上昇し、いら湧きが発生します。

いら湧きを引き起こす要因はいくつかあります。仕込みに使う水の温度管理が不十分な場合、醪の温度が不安定になりやすく、酵母の活動に影響を与えます。また、米の状態も重要です。精米の度合いが高い米は、デンプンが糖に変化しやすいため、発酵のスピードが速くなり、いら湧きが発生しやすくなります。さらに、酵母の種類も関係します。発酵力が強い酵母は、活発に活動しやすく、温度上昇も大きくなるため、いら湧きを起こしやすい傾向があります。

蔵の中の温度や湿度といった環境も大きな要因です。特に、気温が高い時期は醪の温度も上がりやすく、いら湧きが発生しやすいため、注意が必要です。そのため、蔵人は長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して、醪の状態を常に注意深く観察し、温度管理を徹底することで、いら湧きの発生を防ぎ、おいしいお酒を造るために日々努力を重ねています。仕込み水の温度を細かく調整したり、米の状態に合わせて酵母の種類や量を調整したり、蔵の温度や湿度を一定に保つ工夫など、様々な対策を講じています。いら湧きは、お酒造りにおける大きな課題ですが、同時に、蔵人の技術と経験が試される場でもあります。

イラ湧きの兆候

お酒造りにおいて、醪の異常に発酵が進む現象である「いら湧き」は、お酒の品質に深刻な悪影響を与えるため、早期発見と迅速な対応が求められます。いら湧きの兆候を見つけるためには、醪の状態を注意深く観察することが重要です。

まず、品温の変化に注目しましょう。いら湧きが始まると、微生物の活動が活発化し、熱が発生するため、醪の温度が急激に上昇します。通常よりも早い時期に品温が上がり始め、その上がり方が急な場合は、いら湧きの可能性が高いと言えるでしょう。普段の品温上昇の速度やタイミングを把握しておくことで、異常を早期に察知することができます。

次に、醪の表面の状態を観察しましょう。いら湧きが起こると、醪の表面に細かい泡が立ち、盛んに発酵しているように見えます。まるで沸騰しているかのように泡が湧き上がってくる様子から、「いら湧き」という名前が付けられたとも言われています。通常の穏やかな発酵とは異なる、激しい泡立ちが見られた場合は、注意が必要です。

さらに、醪の香りを確認することも重要です。いら湧きが発生すると、醪の香りが変化することがあります。例えば、焦げ臭いような香りや、酸味を帯びたツンとした香りがする場合があります。これらの香りは、いら湧きによって生成される物質によるもので、異変を知らせるサインとなります。

これらの兆候は、単独で現れることもあれば、複数同時に現れることもあります。いずれの場合も、これらの兆候が見られた場合は、いら湧きの可能性を疑い、速やかに適切な対策を講じる必要があります。例えば、醪の温度を下げるために冷却したり、発酵を抑制する措置を講じるなど、状況に応じて適切な対応が必要です。早期発見と迅速な対応こそが、いら湧きによる被害を最小限に抑え、美味しいお酒を造るための鍵となります。

| 兆候 | 詳細 |

|---|---|

| 品温の変化 | 急激な温度上昇、通常より早い時期の上昇開始 |

| 醪の表面の状態 | 細かい泡立ち、盛んな発酵、沸騰のような外観 |

| 醪の香り | 焦げ臭い香り、酸味を帯びたツンとした香り |

対策と予防策

お酒造りで恐ろしい現象の一つに、もろみが異常に発酵してしまう「いら湧き」があります。これは、もろみの温度が急上昇し、品質が損なわれるだけでなく、場合によっては容器から溢れ出てしまう深刻な事態を引き起こします。このいら湧きに対する対策と予防策について詳しく見ていきましょう。

いら湧きが発生してしまった場合、最も重要なのはもろみの温度を下げることです。温度上昇を抑えることで、過剰な発酵を鎮めることができます。具体的には、冷却装置を使って醪を冷やす、あるいは冷水で容器の外側から冷やすといった方法があります。また、発酵を促す櫂入れの回数を減らしたり、一時的に櫂入れを中断するのも効果的です。

いら湧きを未然に防ぐためには、仕込みの段階からの注意深い管理が必要です。まず、仕込みに使う水の温度管理を徹底することが大切です。適切な温度の水を使うことで、発酵の進み方をコントロールできます。次に、原料となる米の状態を適切に管理することも重要です。傷んだ米粒や異物があると、いら湧きの原因となる雑菌が繁殖しやすくなります。そして、使用する酵母の種類を選ぶことも重要です。酵母の特性によって発酵の速度や香味が変わるため、目的のお酒に合った酵母を選びましょう。

蔵の環境管理もいら湧き予防に欠かせません。蔵内の温度と湿度は、発酵に大きな影響を与えます。特に夏の暑い時期には、冷却設備を増強したり、換気をよくしたりするなど、より一層の注意が必要です。

仕込みの際に加える酵母の量も、いら湧き発生に大きく関わります。酵母の量が多すぎると発酵が進みすぎてしまうため、使用する酵母の特性を理解し、適切な量を加えることが大切です。そして、長年の経験を持つ杜氏の知識と技術は、いら湧きを予測し、防ぐ上で非常に重要です。杜氏の的確な判断と対応が、美味しいお酒造りを支えています。

| 対策・予防策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| いら湧き発生時の対策 |

|

| 仕込み段階の予防策 |

|

| 蔵の環境管理 |

|

| その他 |

|

まとめ

日本酒造りにおいて、「いら湧き」と呼ばれる現象は、酒の品質を大きく左右する重要な問題です。いら湧きとは、醪(もろみ)の表面に、白い膜のようなものが浮かび、酒質の劣化を引き起こす現象を指します。原因は様々ですが、主に火落ち菌と呼ばれる特定の乳酸菌の異常繁殖が挙げられます。この菌は、本来、日本酒造りに必要な乳酸を生成する役割を果たしていますが、特定の条件下で過剰に繁殖すると、いら湧きを引き起こし、酒に雑味や異臭を与えてしまうのです。

いら湧きが発生しやすい条件としては、醪の温度管理の不備や、栄養バランスの偏りなどが考えられます。特に、醪の温度が高すぎると、火落ち菌の活動が活発になり、いら湧きが発生しやすくなります。そのため、杜氏(とうじ)は、醪の温度を常に適切な範囲に保つよう、細心の注意を払う必要があります。また、醪の栄養バランスも重要です。火落ち菌が必要以上に増殖しないよう、適切な栄養調整を行うことで、いら湧きの発生を抑制することができます。

いら湧きの予防策としては、蔵内の衛生管理の徹底も重要です。火落ち菌は、空気中や器具などに付着している場合があるため、蔵内を清潔に保つことで、菌の混入を防ぐことができます。さらに、近年では、温度センサーや分析機器を用いて、醪の状態を精密に管理する技術も導入されています。これらの技術を活用することで、いら湧きの発生リスクを早期に察知し、迅速な対策を講じることが可能になります。

古来より、杜氏は、長年の経験と勘に基づき、醪の状態を見極め、高品質な日本酒造りを目指してきました。そして、現代の科学技術の進歩は、その伝統的な技に新たな可能性をもたらしています。伝統と革新の融合こそが、日本酒造りの未来を切り拓く鍵と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| いら湧きとは | 醪(もろみ)の表面に白い膜が生じ、酒質を劣化させる現象 |

| 原因 | 主に火落ち菌(特定の乳酸菌)の異常繁殖 |

| 発生しやすい条件 | 醪の温度管理の不備、栄養バランスの偏り |

| 温度の影響 | 醪の温度が高すぎると火落ち菌が活発化し、いら湧きが発生しやすくなる |

| 栄養バランスの影響 | 火落ち菌が必要以上に増殖しないよう、適切な栄養調整が必要 |

| 予防策 | 蔵内の衛生管理の徹底、温度センサーや分析機器による醪の状態管理 |

| 伝統と革新 | 杜氏の経験と勘に基づく伝統的な技と、現代の科学技術の融合が日本酒造りの未来を切り拓く |