酒造りの邪魔者?被害粒の正体

お酒を知りたい

先生、『被害粒』ってよく聞くんですけど、具体的にどういうお米のことなのか教えてもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。『被害粒』とは、お酒造りに適さないお米のことだよ。具体的には、芽が出てしまった米、病気や虫の害を受けた米、形がいびつな米、お米が割れてしまっているもの、砕けて粉々になった米、茶色く変色した米などをまとめて『被害粒』と呼ぶんだ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、なんでそういうお米はお酒造りに適さないんですか?

お酒のプロ

それはね、お酒造りにとって大事な成分であるデンプンが、被害粒には十分に含まれていなかったり、質が悪くなっていたりするからなんだ。だから、おいしいお酒を作るためには、被害粒を取り除く必要があるんだよ。

被害粒とは。

お米に関する言葉で「被害粒」というものがあります。これは、芽が出てしまった米、病気や虫の害を受けた米、形がおかしい米、胴の部分が割れてしまった米、砕けてしまった米、茶色くなった米などを指します。

酒米の選別基準

美味しいお酒を造る上で、原料となる酒米選びは最初の大切な作業です。酒米は、私たちが普段食べているお米とは異なり、お酒造りに適した特別な性質を持っています。その性質とは、心白と呼ばれる白く濁った部分が大きく、蛋白質が少ないことです。この心白は、お酒の香りや風味、舌触りを決める重要な部分です。

しかし、収穫された酒米の中には、様々な要因で質が落ちてしまった米粒が混ざっています。これらは被害粒と呼ばれ、お酒の質に悪い影響を与えるため、選別の際に注意深く取り除かなければなりません。例えば、稲がまだ青い時期に刈り取られた未熟粒や、収穫後に雨に濡れて変色した着色粒、虫に食われた虫害粒などがあります。これらの被害粒が混ざっていると、雑味や変な臭いの原因となり、せっかくの酒米の持ち味を損ねてしまうのです。

そのため、お酒造りに携わる人々は、質の高い酒米を選び、被害粒を徹底的に取り除くことに非常に気を遣っています。選別は、熟練した職人の目視や、光学センサーなどを用いた選別機によって行われます。さらに、精米の際に米を削る割合(精米歩合)を高めることで、より純粋な心白部分だけを使うことができます。精米歩合を高める、つまり米をたくさん削るほど、雑味は少なくなり、洗練されたお酒となります。このように、酒米の選別は、美味しいお酒造りの最初の重要な段階と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酒米の性質 | 心白が大きく、蛋白質が少ない。心白はお酒の香り、風味、舌触りを決める。 |

| 被害粒 | お酒の質に悪影響を与える米粒。未熟粒、着色粒、虫害粒など。雑味や変な臭いの原因となる。 |

| 選別方法 | 目視、光学センサー選別機など。 |

| 精米 | 精米歩合を高めることで、純粋な心白部分を使用。雑味が少なく、洗練されたお酒となる。 |

被害粒の種類

お酒造りにとって、お米の品質は大切です。良いお酒を造るには、健全な米粒を使うことが基本となります。しかし、米には様々な理由で品質が低下した「被害粒」が含まれることがあります。ここでは、代表的な被害粒の種類とその影響について詳しく見ていきましょう。

まず、「芽が出た米」です。お米は芽を出すと、中に蓄えられた栄養分を芽の成長に使ってしまいます。この過程で、デンプンを分解する酵素が活発に働き、お酒造りに必要なデンプンが減ってしまいます。結果として、お酒の出来が悪くなったり、香りが薄くなったりすることがあります。

次に、「病気や虫の害を受けた米」です。カビや細菌が付着した米は、お酒にいやな臭いや味を与えてしまう大きな原因となります。また、虫に食われた米も同様に、品質を落とす要因となります。

「形がいびつな米」や「胴割れ米」も問題です。これらは精米する際に割れやすく、使える米の量が減ってしまうだけでなく、割れた米粒から雑味が出てしまうこともあります。

「砕けた米」も、形がいびつな米や胴割れ米と同様に、雑味や異臭の原因となります。精米工程で生じることもありますが、保管状態が悪いと砕ける場合もありますので、注意が必要です。

最後に「茶米」です。これは、米粒の一部が茶色く変色した米のことです。見た目が悪いだけでなく、味にも影響を及ぼすことがあります。

これらの被害粒は、それぞれ発生原因は異なりますが、いずれも美味しいお酒造りの妨げとなります。被害粒の種類と特徴を理解し、原料米の選別や保管に気を配ることで、高品質なお酒を造ることができるのです。

| 被害粒の種類 | 影響 |

|---|---|

| 芽が出た米 | デンプンが減少し、お酒の出来が悪くなったり、香りが薄くなったりする。 |

| 病気や虫の害を受けた米 | お酒にいやな臭いや味を与える。 |

| 形がいびつな米 胴割れ米 |

精米時に割れやすく、雑味が出る。 |

| 砕けた米 | 雑味や異臭の原因となる。 |

| 茶米 | 見た目が悪く、味にも影響を及ぼす。 |

被害粒の影響

お酒造りにおいて、お米の品質は非常に重要です。中でも、被害を受けたお米(被害粒)が混ざっていると、様々な問題が生じ、せっかくのお酒の味わいを損ねてしまうことがあります。

まず、芽が出てしまったお米(発芽米)を考えてみましょう。発芽米には、デンプンを糖に変える力を持つ酵素が多く含まれています。この酵素は、お酒造りの過程で必要な糖化の邪魔をしてしまい、お酒のもととなるアルコール発酵を不安定にしてしまうのです。安定した発酵は、美味しいお酒造りの要です。発芽米の存在は、この大切な工程を狂わせる危険性があるのです。

次に、病気や虫の害を受けたお米(病害米・虫害米)の影響を見てみましょう。これらの被害粒は、お酒に好ましくない臭いや雑味を与えてしまいます。せっかくの風味を損なうばかりか、場合によっては健康にも悪影響を及ぼす可能性も否定できません。安全なお酒を造るためには、病害米や虫害米の混入は絶対に避けなければなりません。

形がいびつな米や、表面にひび割れのあるお米(奇形米・胴割れ米)も問題です。これらの米は、精米の際にうまく削ることができず、無駄が多くなってしまいます。また、砕けやすいため、砕けた米粒が雑味の原因となることもあります。歩留まりの悪化は、お酒の価格にも影響を与えかねません。

砕けたお米(砕米)も同様に、雑味や異臭の原因となります。お酒の品質を下げるだけでなく、透明感も損なわれてしまいます。

最後に、茶色く変色したお米(茶米)です。茶米は見た目も悪く、独特の風味を持っています。そのため、お酒の色や味に悪影響を与える可能性があります。美しい見た目も、お酒の魅力の一つです。茶米の混入は、お酒の価値を下げてしまう可能性があります。

このように、被害粒は様々なお酒の欠陥の原因となります。美味しいお酒を造るためには、被害粒を丁寧に取り除き、良質なお米だけを使うことが何よりも大切なのです。

| 被害粒の種類 | お酒への影響 |

|---|---|

| 発芽米 | 酵素が糖化を阻害し、アルコール発酵が不安定になる。 |

| 病害米・虫害米 | 好ましくない臭いや雑味、健康への悪影響の可能性。 |

| 奇形米・胴割れ米 | 精米の効率低下、雑味、歩留まりの悪化。 |

| 砕米 | 雑味、異臭、透明感の低下。 |

| 茶米 | 色や味の悪化、見た目の悪化。 |

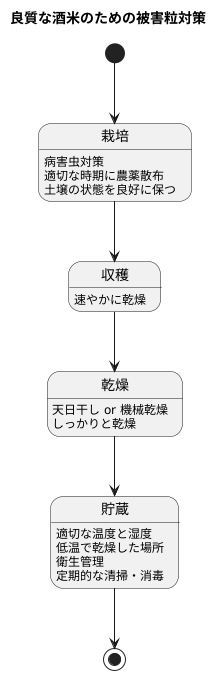

被害粒を防ぐ対策

お酒造りに欠かせない良質な米。その品質を落とす原因の一つに、被害粒があります。これは、虫やカビなどの被害を受けた米粒のことで、お酒の風味を損なうばかりか、場合によっては人体に悪影響を及ぼす可能性も懸念されます。そこで、被害粒の発生を防ぐための対策を、稲作の段階から貯蔵まで、詳しく見ていきましょう。

まず、田んぼでの栽培段階では、病害虫対策が重要です。稲が健康に育つように、適切な時期に農薬を散布したり、土壌の状態を良好に保つことで、害虫や病気の発生を抑えることができます。健やかに育った稲は、被害粒の発生率も低くなる傾向があります。

次に、収穫後の乾燥も重要な工程です。刈り取った稲穂は、速やかに乾燥させる必要があります。水分を多く含んだままだと、カビが発生しやすくなり、被害粒が増えてしまいます。天日干しや機械乾燥など、適切な方法でしっかりと乾燥させることで、被害粒の発生を抑制できます。

乾燥後の貯蔵にも注意が必要です。適切な温度と湿度で保管することが大切です。高温多湿の環境は、カビや虫の繁殖を助長するため、低温で乾燥した場所に保管するようにしましょう。また、貯蔵場所の衛生管理も重要です。倉庫内を清潔に保ち、定期的に清掃や消毒を行うことで、カビや虫の発生を予防できます。

このように、被害粒を防ぐには、栽培から収穫、貯蔵までの一貫した管理が必要です。それぞれの段階で適切な対策を講じることで、被害粒の発生を最小限に抑え、高品質な酒米を確保し、美味しいお酒造りに繋げることができるのです。

酒造りへの影響

お酒造りは、米の質に大きく左右されます。中でも、収穫後に虫や鳥、天候の影響で傷ついた米、いわゆる被害粒の混入は、お酒の味わいを損なう大きな要因となります。被害粒が含まれると、まず精米の段階で歩留まりが悪くなります。これは、傷ついた部分を削り落とす際に、健全な米の部分まで多く削り取られてしまうためです。その結果、使用できる米の量が減り、製造コストが増加してしまいます。

さらに、被害粒は麹造りや醪(もろみ)造りの工程にも悪影響を及ぼします。麹菌や酵母は、米のデンプンを糖に変え、それをアルコールに変換することでお酒を造りますが、被害粒に付着した雑菌や、被害粒自体が生成する望ましくない酵素が、この発酵過程を阻害することがあります。その結果、発酵が順調に進まず、雑味や異臭の原因となる物質が生じる可能性があります。具体的には、酸味が強くなったり、渋みが出たり、本来の米の持つ良い香りが失われてしまうこともあります。

こうした様々な工程を経て、最終的に出来上がるお酒の品質は、使用する米の質に大きく依存します。被害粒の混入は、お酒の香味や味わいを損ない、目指す品質を達成できない原因となるのです。美味しいお酒を造るためには、被害粒の混入を最小限に抑え、良質な酒米を使用することが不可欠です。健全な米を用いることで、発酵が安定し、米本来の旨味や香りが最大限に引き出された、風味豊かなお酒を造ることができるのです。だからこそ、酒造りにおいては、原料米の選定から細心の注意を払い、品質管理を徹底することが重要と言えるでしょう。

| 工程 | 被害粒の影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 精米 | 傷ついた部分を削り落とす際に、健全な米の部分まで多く削り取られる | 歩留まり悪化、製造コスト増加 |

| 麹造り・醪(もろみ)造り | 雑菌の付着、望ましくない酵素の生成による発酵阻害 | 発酵不良、雑味・異臭の発生(酸味、渋み、香りの劣化) |

| 最終製品 | 香味・味わいの劣化 | 品質低下 |