お酒の出口:上呑と下呑

お酒を知りたい

先生、『上呑』って、タンクの上の方にある穴のことですよね?お酒を入れるための穴ですか?

お酒のプロ

うん、ほぼ正解!タンクの上の方にある穴というのは正しいよ。でも、入れるためだけではないんだ。出すためにも使うんだよ。

お酒を知りたい

え?入れるためにも、出すためにも?それって、どういうことですか?

お酒のプロ

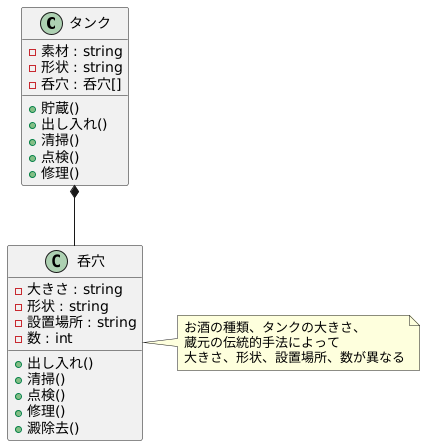

そう。お酒を貯蔵するタンクには、底近くに呑穴(のみあな)と呼ばれる穴が上下2つあってね。上の穴が『上呑』、下の穴が『下呑』だよ。上呑は、タンクを満杯にしない場合や、上の部分のお酒を使う時に出し入れする穴で、下呑は、タンクを空にする時や、底に溜まった澱を出す時に使うんだよ。つまり、上呑は、お酒の状態を見ながら出し入れするために使う穴なんだ。

上呑とは。

お酒を貯蔵するタンクには、お酒を出し入れするための穴が上下二つ開いています。これらの穴を呑み穴(のみあな)と言い、上の穴を上呑(うわのみ)、下の穴を下呑(したのみ)と言います。

お酒の貯蔵と呑穴

お酒は、発酵や熟成という工程を経て、貯蔵タンクへと移されます。このタンクは、お酒の風味や品質を損なうことなく、最適な状態で保管するために欠かせないものです。タンクの素材や形状は様々ですが、その多くは、衛生管理のしやすさや耐久性を考慮して作られています。タンクの側面の底部近くには、お酒を出し入れするための小さな扉のようなもの、あるいは栓のついた穴が設けられています。このお酒の入り口であり出口でもある重要な穴が「呑穴(のみあな)」です。呑穴は、単にお酒を出し入れするためだけのものではありません。タンク内部の清掃や点検、修理など、衛生管理やタンクの維持管理にも重要な役割を果たします。例えば、タンク内部の洗浄時には、この呑穴から洗浄用の器具を挿入したり、洗浄後の排水を行ったりします。また、長期間使用しているとタンク内部に澱(おり)が溜まることがありますが、この呑穴を通して取り除く作業も行います。呑穴の大きさや形状、そして設置場所や数は、お酒の種類やタンクの大きさ、そして蔵元の伝統的な手法によって様々です。日本酒や焼酎、ビールなど、それぞれのお酒に適した大きさや形状の呑穴が採用されています。また、大きなタンクには複数の呑穴が設けられている場合もあり、効率的な作業を可能にしています。古くから伝わる伝統的な酒造りにおいても、そして最新の醸造技術を駆使した現代の酒造りにおいても、この呑穴はお酒の品質管理に欠かせない重要な役割を担い続けています。小さな穴ですが、お酒造りの現場では無くてはならない存在と言えるでしょう。まさに、呑穴は「お酒の命脈」とも言える重要な部分なのです。

上呑とは何か

お酒を貯蔵する大きな桶には、お酒を取り出すための穴が上下二つ開けられています。この二つの穴はそれぞれ役割が異なり、上の穴を「上呑(かみのみに)」と呼びます。お酒は桶の中で発酵と熟成という過程を経て、美味しいお酒へと変化していきます。発酵が進むと、桶の底には澱(おり)と呼ばれる沈殿物や、滓(かす)と呼ばれる浮遊物が溜まります。これらは、お酒の雑味や濁りの原因となるため、取り除く必要があります。上呑は、この澱や滓を桶に残したまま、澄んだお酒だけを取り出すために重要な役割を果たします。お酒の熟成が進むと、桶の中の上部は澄んだお酒になり、下部は澱や滓が沈殿します。上呑はこの上部の澄んだお酒の部分に位置するように作られています。お酒を取り出す際には、ホースなどを上呑に差し込み、ゆっくりと静かに汲み上げます。こうすることで、澱や滓を巻き上げることなく、澄んだ美味しいお酒だけを効率的に取り出すことができます。上呑の位置は、お酒の種類や熟成期間、桶の大きさなどによって調整されます。熟練の杜氏は、お酒の状態や桶の中の澱や滓の量などを考慮し、最適な位置に上呑を配置します。上呑の位置が適切でないと、澱や滓が混ざってしまい、お酒の味が濁ってしまうこともあります。そのため、上呑の管理は、美味しいお酒造りにおいて非常に重要な工程と言えるでしょう。このように、上呑は、伝統的なお酒造りの技術と経験が凝縮された、重要な役割を担う小さな穴なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 上呑(かみのみに) | お酒の貯蔵桶に開けられた上の穴。澄んだお酒を取り出すためのもの。 |

| 澱(おり) | 桶の底に溜まる沈殿物。お酒の雑味や濁りの原因となる。 |

| 滓(かす) | 桶の中に浮遊する物質。お酒の雑味や濁りの原因となる。 |

| 上呑の役割 | 澱や滓を桶に残したまま、澄んだお酒だけを効率的に取り出す。 |

| 上呑の位置 | お酒の種類、熟成期間、桶の大きさ、澱や滓の量などにより調整される。 |

| 上呑の重要性 | 美味しいお酒造りのために非常に重要。位置が適切でないと、お酒が濁ってしまう。 |

下呑の役割

お酒造りにおいて、タンクの底にある小さな口、下呑は、縁の下の力持ちと言えるでしょう。その名の通り、タンクの上部にある上呑よりも下に位置し、主にタンクの底に溜まる澱や滓を取り除くために使われます。お酒が発酵や熟成する過程では、どうしても不純物や沈殿物が生じます。これらは澱や滓と呼ばれ、お酒の風味を損なう原因となることがあります。下呑はこの澱や滓を排出する役割を担い、お酒の品質維持に大きく貢献しています。

下呑の役割は、澱や滓の排出だけにとどまりません。タンク内部の洗浄や様々な管理作業にも、下呑は重要な役割を果たします。タンクを洗浄する際には、下呑から水を勢いよく注入し、タンク内部を隅々まで洗い流します。また、洗浄後は下呑から汚れた洗浄液を排出することで、タンク内を常に清潔に保つことができます。さらに、タンクの内部を検査する際にも、下呑から器具を挿入することで、タンクの状態を詳細に確認することができます。

このように、下呑は、お酒造りの様々な場面で活躍する、欠かすことのできない存在です。上呑が仕込みや貯蔵といった表舞台で使われるのに対し、下呑は品質管理や衛生管理といった裏方の仕事を担っています。上呑と下呑、それぞれの役割を理解することで、お酒造りの奥深さ、そして造り手のこだわりが見えてくるでしょう。小さな口である下呑の存在は、高品質なお酒を提供するための、重要な要素の一つなのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | 下呑(したのみ) |

| 位置 | タンクの底 |

| 主な役割 | 澱や滓の排出 |

| 副次的役割 | タンク内部の洗浄、管理作業(検査など) |

| 重要性 | お酒の品質維持、衛生管理に不可欠 |

| 対比 | 上呑(うわのみ):仕込み、貯蔵といった表舞台の作業 |

呑穴の素材と構造

お酒を貯蔵するタンクには、お酒を出し入れするための小さな穴があり、これを呑穴(のみあな)と呼びます。呑穴は、お酒の種類や貯蔵タンクの素材、そして蔵元の伝統によって、様々な素材と構造が用いられています。

古くは、木でできた栓がよく使われていました。木の香りは貯蔵されているお酒に移り、独特の風味を与えると考えられていました。しかし、木製の栓は湿気を吸って劣化しやすく、雑菌が繁殖する恐れもありました。また、密閉性が低いため、お酒が酸化しやすく、品質が変化してしまう可能性も高かったのです。

時代が進むにつれ、金属製の栓が登場しました。特に、衛生管理の容易さから、さびにくい鋼が広く使われるようになりました。さびにくい鋼は、洗浄しやすく、雑菌の繁殖を抑えることができるため、お酒の品質を安定させる上で大きな役割を果たしました。さらに、密閉性も高く、酸化を防ぐ効果も期待できます。

近年では、樹脂製の栓もよく使われています。樹脂は軽く、加工がしやすく、様々な形状の栓を作ることができます。また、さびにくい鋼と同様に、洗浄が容易で、衛生的に優れている点も大きな利点です。さらに、お酒の種類に合わせて材質を選ぶことで、お酒への影響を最小限に抑える工夫もされています。

呑穴の構造も、時代とともに大きく変化しました。かつては、単純な形の栓で開閉するだけでしたが、今では流量を細かく調整できる栓が開発され、お酒の取り扱いがより容易になりました。また、離れた場所から操作できる電動式の栓も登場し、作業の効率化に貢献しています。このように、呑穴の素材と構造の進化は、お酒造りの効率化や品質向上に大きく貢献しており、これからも技術革新が期待される分野です。

| 時代 | 素材 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|---|

| 過去 | 木 | 独特の風味 | 劣化しやすい、雑菌繁殖の可能性、密閉性低い |

| 現代 | さびにくい鋼 | 衛生管理容易、洗浄しやすい、雑菌繁殖抑制、密閉性高い | – |

| 近年 | 樹脂 | 軽量、加工しやすい、様々な形状、衛生的に優れている、お酒への影響少ない | – |

呑穴と酒造りの未来

お酒を仕込む大きな桶、タンクには、呑穴(のみあな)と呼ばれる小さな開口部が二つあります。一見、何でもない小さな穴のように思えますが、実はお酒の出来栄えを大きく左右する、とても大切な部分なのです。上部に位置する呑穴は上呑(うわのみ)、下部に位置する呑穴は下呑(したのみ)と呼ばれ、それぞれ役割が違います。

上呑は、主に醪(もろみ)を搾る際に使用されます。発酵を終えた醪からお酒を分離する工程で、上呑からポンプを使って醪を搾り機へと送ります。醪を丁寧に搾ることで、雑味のない澄んだお酒を得ることができます。一方、下呑は、タンクの底に溜まった澱(おり)や酒粕を取り除くために使われます。発酵が終わった後、タンクの底には不要な成分が沈殿します。これらを下呑から排出することで、お酒の品質を保ち、雑菌の繁殖を防ぎます。また、タンクを洗浄する際にも下呑から水を出し入れし、タンク内を清潔に保つことができます。

このように、上呑と下呑を適切に使い分けることで、お酒の品質管理やタンクの衛生管理を行うことができるのです。古くから伝わる酒造りの知恵と技術が、この小さな呑穴に凝縮されていると言えるでしょう。

近年では、この伝統的な呑穴の管理にも、最新の技術が導入され始めています。センサーを使ってタンク内の状態を監視し、コンピューター制御で呑穴の開閉や流量調整を行うシステムが開発されているのです。これにより、より精密な管理が可能になり、お酒の品質向上や作業の効率化が期待されています。

小さな呑穴は、一見地味な存在ですが、伝統と革新が融合する酒造りの象徴と言えるでしょう。呑穴の進化は、これからも美味しいお酒を私たちの食卓に届け続けてくれるはずです。

| 呑穴の種類 | 位置 | 役割 |

|---|---|---|

| 上呑(うわのみ) | 上部 | 醪(もろみ)を搾る際に使用。ポンプで醪を搾り機へ送る。 |

| 下呑(したのみ) | 下部 | 澱(おり)や酒粕の除去、タンク洗浄時の水の出し入れ。 |