お酒の命、蒸米:その奥深き世界

お酒を知りたい

先生、「蒸米」って、ただ蒸したお米のことですか?お酒を作るのにお米を蒸すのはなぜですか?

お酒のプロ

ただ蒸したお米とは少し違います。お酒造りに使う蒸米は、麹菌や酵母が繁殖しやすいように、お米の中心まで均一に蒸しあげることが大切です。蒸すことで、お米のでんぷんが糖に変わりやすくなり、麹菌や酵母が活動しやすくなるのです。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、ご飯を炊くのとは違うんですね。具体的に何が違うんですか?

お酒のプロ

ご飯を炊く時は、お米を水に浸してから炊きますよね。でも、蒸米を作る時は、洗って水を切ったお米を蒸します。こうすることで、お米の外側がベタベタせず、麹菌などが繁殖しやすい状態になります。また、蒸すことでお米の香りが良くなり、お酒の風味にも影響を与えます。

蒸米とは。

お酒を作る際に使う、蒸したお米のことを『蒸米』と言います。蒸米は、麹(こうじ)を作ったり、酒母(しゅぼ)を作ったり、醪(もろみ)を作る際に使われます。お米は甑(こしき)という道具で蒸します。

蒸米とは

蒸米とは、文字通り蒸した米のことを指します。 ですが、普段私たちが口にするご飯とは全く異なる存在であり、お酒造りにおいては欠かせない原料です。麹造り、酒母造り、醪造りといったお酒造りの全ての工程で使用され、最終的なお酒の味わいを大きく左右する重要な要素となります。

家庭で炊飯器を使って炊くご飯とは異なり、酒造りの蒸米は甑(こしき)と呼ばれる専用の蒸器を使って作られます。甑とは、かまどの上に設置された大きな木の桶のようなもので、その底には蒸気が噴き出すための無数の穴が空いています。洗米した米をこの甑に投入し、かまどで火を焚いて蒸気を送り込みます。この際に重要なのが火加減と蒸す時間のコントロールです。火加減が強すぎると米が焦げてしまい、弱すぎると芯が残ってしまいます。蒸す時間も短すぎると硬く、長すぎると柔らかくなりすぎてしまい、どちらも良いお酒にはなりません。

経験豊富な杜氏たちは、長年の経験と勘を頼りに、その日の気温や湿度、米の品種など様々な要素を考慮しながら、火加減と蒸す時間を緻密に調整していきます。 甑から立ち上る蒸気の香りを嗅ぎ、米の硬さを指で確かめながら、最適な状態を見極めるのです。こうして出来上がった蒸米は、粒の大きさ、硬さ、粘り気、そして香りが絶妙なバランスで整っています。ふっくらと蒸しあがった米粒は、白く輝き、程よい弾力と粘り気を持ち、噛むとほのかな甘みが口の中に広がります。

この理想的な蒸米こそが、美味しいお酒を生み出すための第一歩と言えるでしょう。杜氏たちの熟練の技と経験によって生み出される蒸米は、まさにお酒の命と言える存在なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 蒸した米。お酒造りの重要な原料。 |

| 工程上の役割 | 麹造り、酒母造り、醪造りの全てで使用。お酒の味わいを大きく左右する。 |

| 製造方法 | 甑(こしき)と呼ばれる専用の蒸器で蒸す。火加減と蒸す時間のコントロールが重要。 |

| 火加減・蒸す時間 | 強すぎると焦げ、弱すぎると芯が残る。短すぎると硬く、長すぎると柔らかくなる。 |

| 杜氏の役割 | 経験と勘を頼りに、気温、湿度、米の品種などを考慮し、火加減と蒸す時間を調整。蒸気の香りと米の硬さで最適な状態を見極める。 |

| 理想的な蒸米 | 粒の大きさ、硬さ、粘り気、香りが絶妙なバランス。白く輝き、程よい弾力と粘り気、ほのかな甘み。 |

| 重要性 | 美味しいお酒を生み出すための第一歩。お酒の命。 |

蒸米の役割

日本酒造りにおいて、蒸米はすべての工程で中心的な役割を担っています。まさに日本酒の心臓部と言えるでしょう。蒸米の出来が、最終的な日本酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。

まず、麹づくりでは、蒸米に麹菌を振りかけ、繁殖させます。麹菌は蒸米のでんぷんを糖に変える働きをします。この糖が、後の工程でアルコール発酵の源となるのです。良質な麹を作るためには、麹菌がしっかりと繁殖できるよう、蒸米の水分量や温度、硬さが適切でなければなりません。蒸米の状態が悪いと、麹菌がうまく繁殖せず、質の低い麹になり、ひいては出来上がるお酒の風味にも悪影響を及ぼします。

次に、酒母づくりでは、蒸米、麹、水、酵母を混ぜ合わせ、お酒のもととなる酒母を培養します。この工程では、酵母がしっかりと増殖できる環境を作るのが蒸米の重要な役割です。蒸米が持つ栄養分は酵母の活動を支え、健全な酒母を育みます。ここでも、蒸米の状態が酒母の出来、ひいては最終的なお酒の品質を左右します。

そして醪(もろみ)づくりでは、蒸米、麹、水、酒母を大きなタンクに入れ、発酵させます。この工程で、糖はアルコールと二酸化炭素に分解され、お酒が生まれます。醪の出来も、蒸米の質に大きく左右されます。蒸米の質が悪ければ、発酵が順調に進まず、雑味のあるお酒になってしまうこともあります。

このように、日本酒造りの各工程において、蒸米は重要な役割を果たします。それぞれの工程に適した状態の蒸米を作るには、長年の経験と高度な技術が必要です。杜氏は、米の品種や気候条件などを考慮しながら、最適な蒸米の状態を見極め、最高の日本酒を造り上げます。まさに、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。

蒸米の種類

お酒造りにおいて、蒸米はまさに土台となる重要なものです。その出来栄えが、最終的なお酒の味わい、香りに大きく影響します。蒸米には大きく分けて二つの種類があり、それぞれ異なる目的で使用されます。硬めに蒸したものは「堅蒸米(かたむしまい)」と呼ばれ、麹づくりに用いられます。麹菌は米粒の表面に根を張り繁殖していくため、蒸米の表面は適度に硬く、内部はほどよく水分を含んでいる必要があります。表面が柔らかすぎると菌糸が米粒の奥まで入り込んでしまい、雑菌が繁殖する原因となることもあります。逆に硬すぎると菌糸の生育が悪くなり、良い麹ができません。堅蒸米を作るには、蒸気の量や時間を細かく調整する高度な技術が必要です。

一方、柔らかめに蒸したものは「軟蒸米(やわらかむしまい)」と呼ばれ、酒母づくりや醪(もろみ)づくりに使用されます。酒母とは、酵母を純粋培養して増やすための仕込みのこと。醪とは、蒸米、麹、水を混ぜて発酵させたものです。これらの工程では、酵母が米のデンプンを糖に変え、さらにアルコールに変える働きをします。そのため、酵母が米粒の内部までしっかりと活動できるように、中心部まで柔らかく蒸すことが重要です。軟らかすぎると、醪がドロドロになり管理が難しくなります。適度な柔らかさを保つためには、蒸す前の水加減や浸漬時間、蒸す時間などを調整する必要があります。

このように、お酒造りの各工程に適した蒸米を、経験豊富な杜氏がその日の気温、湿度、米の状態などを考慮しながら、絶妙な加減で仕上げていきます。長年培ってきた経験と勘、そして精緻な技術の集大成が最高の蒸米を生み出し、ひいては銘酒へと繋がっていくのです。まさに、米を蒸すという一見単純な作業の中に、お酒造りの奥深さが凝縮されていると言えるでしょう。

| 項目 | 堅蒸米(かたむしまい) | 軟蒸米(やわらかむしまい) |

|---|---|---|

| 硬さ | 硬め | 柔らかめ |

| 用途 | 麹づくり | 酒母づくり、醪(もろみ)づくり |

| 目的 | 麹菌が米粒の表面に根を張り繁殖するため、適度に硬く、内部はほどよく水分を含んでいる必要がある。 | 酵母が米粒の内部までしっかりと活動できるように、中心部まで柔らかく蒸す。 |

| 調整ポイント | 蒸気の量や時間 | 蒸す前の水加減や浸漬時間、蒸す時間 |

| 問題点(硬すぎor柔らかすぎ) | 菌糸の生育が悪くなり良い麹ができない or 雑菌が繁殖する | 醪がドロドロになり管理が難しくなる |

甑(こしき)の重要性

美味しいお酒を造る上で、蒸米の良し悪しは非常に重要です。そして、その蒸米を作るために欠かせない道具こそ、甑(こしき)です。甑とは、蒸気で米を蒸すための専用の蒸籠のようなもので、お酒造りには無くてはならない道具です。

甑を使うことで、米をむらなく均一に蒸すことができます。熱が米粒ひとつひとつにしっかりと伝わることで、ふっくらと柔らかく、それでいて芯が残らない理想的な蒸米が出来上がります。この均一に蒸された蒸米こそが、お酒の品質を安定させる鍵となります。もし、蒸米にムラがあると、発酵にもムラが生じ、お酒の味が安定しません。雑味が出てしまったり、香りが損なわれたりする原因にもなります。

美味しい蒸米を作るには、火加減、蒸す時間、甑内の温度管理など、様々な要素が関わってきます。強い火で一気に蒸せば良いというわけではなく、適切な火加減を維持し、じっくりと時間をかけて蒸すことが大切です。また、甑内の温度にも気を配り、常に最適な温度を保つ必要があります。これらの微妙な調整は長年の経験と勘によって培われるもので、杜氏の腕の見せ所とも言えます。

近年では、自動で火加減や温度、時間を制御してくれる甑も普及しています。しかし、昔ながらの木製の甑を使う蔵元も多く残っています。木製の甑は、金属製の甑に比べて熱の伝わり方が柔らかく、米の旨味を引き出すと言われています。また、木の香りもほのかに移り、独特の風味を醸し出す効果もあるようです。こうした伝統的な甑を使った酒造りは、まさに職人技の結晶であり、その技術は今もなお大切に受け継がれています。

このように、甑は酒造りの心臓部を支える、まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。美味しいお酒を味わうとき、その背景には、甑とそれを使う杜氏の熟練の技があることを忘れてはなりません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 甑(こしき)の役割 | 蒸気で米を蒸すための道具。お酒造りに欠かせない。 |

| 甑のメリット | 米をむらなく均一に蒸すことができる。お酒の品質安定に繋がる。 |

| 蒸米のムラが生じる場合のリスク | 発酵にムラが生じ、雑味が出たり香りが損なわれたりする。 |

| 美味しい蒸米を作るためのポイント | 適切な火加減、蒸す時間、甑内の温度管理など。 |

| 甑の種類 |

|

| 木製の甑のメリット |

|

未来へ繋ぐ蒸米の技術

酒造りの肝となる蒸米は、時代が進んでも変わらず大切な工程です。 機械化が進む現代でも、職人の技と経験がものを言います。おいしい酒を生み出すには、蒸米の出来栄えが鍵を握っているといっても言い過ぎではありません。

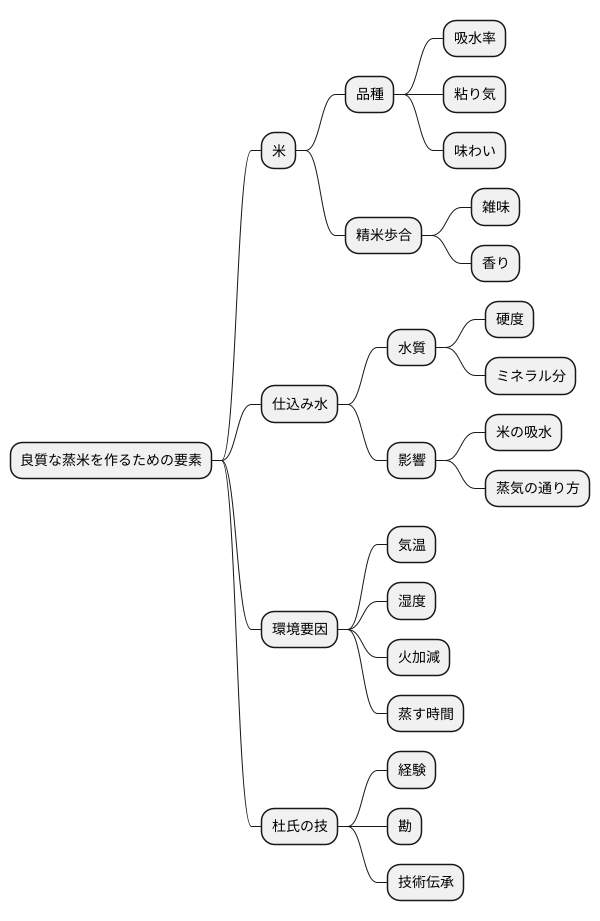

良質な蒸米を作るには、様々な要素を考慮しなければなりません。まず、原料となる米の品種。酒米の種類によって、吸水率や蒸した後の粘り気、味わいが大きく変わります。次に、米をどの程度磨くかも重要です。精米歩合によって、雑味や香りが調整されます。そして、仕込み水の水質も蒸米の質に影響を与えます。硬度やミネラル分の含有量によって、米の吸水や蒸気の通り方が変化するからです。

さらに、気温や湿度といった環境要因も見逃せません。蒸米を作る際には、季節や天候に合わせて、火加減や蒸す時間を調整する必要があります。これらの要素を完璧に管理し、最適な状態に仕上げるには、長年の経験と勘が不可欠です。杜氏と呼ばれる酒造りの責任者は、その技術を弟子たちに伝え、技術の伝承に尽力しています。

杜氏の技は、まさに一子相伝。代々受け継がれてきた経験と知識は、数値化できるものではなく、肌で感じ、体で覚えるものです。米の状態を見極め、最適な蒸米を作り上げる技は、まさに職人芸と言えるでしょう。このようにして作られた蒸米は、単なる材料ではなく、日本の食文化を支える礎となっています。そして、その技術は、未来永劫、大切に守り、伝えていくべき日本の宝です。未来を担う若い世代にも、この伝統的な技術を受け継ぎ、さらなる発展を目指してほしいと願っています。