お酒と腐造乳酸菌の関係

お酒を知りたい

先生、腐造乳酸菌って、お酒に悪い菌なんですよね?名前からして、お酒を腐らせる菌みたいで…

お酒のプロ

なるほど、名前からそう思うのも無理はないね。確かに『腐造』って言葉は、腐らせるという意味で使われることが多いからね。でも、お酒造りにおいて、腐造乳酸菌は必ずしも悪い菌とは限らないんだよ。

お酒を知りたい

え?どういうことですか?お酒を腐らせるんじゃないんですか?

お酒のプロ

腐造乳酸菌は、乳酸を作ることでお酒の酸味を調整する役割があるんだ。もちろん、増えすぎるとお酒の味が悪くなることもあるけど、適量であれば、お酒の風味を豊かにするのに役立つんだよ。だから、お酒造りでは、腐造乳酸菌の働きをうまくコントロールすることが大切なんだ。

腐造乳酸菌とは。

お酒造りに関係する言葉である「腐造乳酸菌」について説明します。お酒のもとになるもろみの中で育ち、乳酸を作る乳酸菌のことを腐造乳酸菌といいます。腐造乳酸菌には、乳酸のみを作る棒状の形をしたものと、乳酸以外に、二酸化炭素やアルコールなども作る球状の形をしたものの二種類があります。一般的には棒状の形をしたものの方が酸やアルコールに強い性質を持っています。どちらの種類も、普通の乳酸菌よりも低い温度でよく育ち、五度から八度くらいでも育つことができます。

腐造乳酸菌とは

お酒造りにおいて、腐造乳酸菌はもろみの中で増えて、乳酸を作り出す微生物です。乳酸は酸味の元となる成分で、お酒の味わいに大きく影響します。お酒造りには欠かせない乳酸菌ですが、腐造乳酸菌は時に製品の品質を落とす原因となるため、その働きをよく理解し、適切な管理をすることが大切です。

腐造乳酸菌は、名前の通りお酒を腐らせる、つまり品質を損なわせる乳酸菌です。お酒の香味を損なう原因となるほか、粘り気を生じさせたり、濁りを生じさせたりすることもあります。腐造乳酸菌が増えるのを抑えるためには、まず酒蔵内の衛生管理を徹底することが重要です。雑菌の混入を防ぐことで、腐造乳酸菌の増殖を抑えることができます。

また、温度管理も大切です。腐造乳酸菌は、ある特定の温度帯で活発に増殖します。そのため、もろみの温度を適切に保つことで、腐造乳酸菌の増殖を抑制することができます。蔵内の温度管理に加え、仕込み水の温度、原料の保管温度にも気を配る必要があります。

しかし、腐造乳酸菌は悪い働きばかりするわけではありません。特定の種類の腐造乳酸菌は、お酒に独特の風味や香りを加えるなど、お酒の味や品質に良い影響を与えることがあります。例えば、ある種の腐造乳酸菌は、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りを生成すると言われています。また、乳酸を生成することで雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。

このように、腐造乳酸菌は使い方によっては、お酒造りにとって有用な微生物となります。お酒造りにおいて腐造乳酸菌は諸刃の剣であり、その性質を理解し、適切に管理することで、美味しいお酒を造ることができるのです。酒造りの職人は長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して、腐造乳酸菌の働きを制御し、理想とするお酒を造り続けているのです。

| 腐造乳酸菌 | メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|---|

| お酒造りに必要な乳酸菌の一種 |

|

|

|

腐造乳酸菌の種類

お酒を造る上で、腐敗に関わる乳酸菌は無視できない存在です。大きく分けて二つの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。一つは棒状の形をしたホモ発酵型乳酸菌です。この種類の菌は、糖分を分解して乳酸のみを生成します。お酒造りの過程で、糖から乳酸を作り出す働きは重要ですが、腐敗に関わる乳酸菌の場合は、酸やアルコールに強いという特徴があります。これは、お酒造りの環境において他の微生物が死滅しても生き残り、お酒の酸味を強くしてしまう原因となることがあります。例えば、日本酒造りで想定外の酸味が強くなってしまう、といった事態を引き起こすことがあります。もう一つは、球状の形をしたヘテロ発酵型乳酸菌です。こちらは糖分を分解して乳酸だけでなく、アルコールや二酸化炭素も生成します。ホモ発酵型乳酸菌に比べて酸やアルコールへの耐性は低いものの、低温でも増殖できるという特徴を持っています。つまり、低温でじっくりと発酵させるお酒造りの際に、このヘテロ発酵型乳酸菌が増えてしまい、お酒に独特の風味、時として好ましくない風味を与えてしまうことがあります。例えば、清酒においては火落ちと呼ばれる濁りを生じさせ、独特の香りを生み出してしまう原因となります。このように、お酒の種類や造り方によって、どちらの種類の腐敗に関わる乳酸菌が影響するかは様々です。それぞれの性質をきちんと理解し、適切な対策をとることが、美味しいお酒造りの鍵となります。腐敗に関わる乳酸菌の増殖を抑えるためには、衛生管理を徹底することが大切です。また、適切な温度管理を行うことで、それぞれの菌の増殖を抑えることができます。お酒造りは、微生物との共存、そして時に闘いながら進められる繊細な作業と言えるでしょう。

| 種類 | 形状 | 生成物 | 酸・アルコール耐性 | 特徴 | お酒への影響 | 例 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ホモ発酵型乳酸菌 | 棒状 | 乳酸 | 強い | 酸やアルコールに強い | 酸味が強くなる | 日本酒の酸味 |

| ヘテロ発酵型乳酸菌 | 球状 | 乳酸、アルコール、二酸化炭素 | 弱い | 低温でも増殖 | 独特の風味、濁り | 清酒の火落ち |

低温への耐性

お酒を造る微生物の中には、乳酸菌という仲間がいます。その中に、腐造乳酸菌と呼ばれるものが存在し、お酒の品質を損なうことがあります。この腐造乳酸菌は、他の乳酸菌とは異なる特徴を持っています。それは、低い温度でも生き抜いて増えることができるということです。一般的に、微生物は温度が低いと活動が鈍くなります。五度から八度くらいでも、腐造乳酸菌は増殖することが可能です。

お酒造りでは、低い温度でじっくりと発酵させる方法もあります。低い温度で発酵させることで、お酒の味わいに奥深さを出したり、雑味を抑えたりすることができるからです。しかし、このような低い温度での発酵は、腐造乳酸菌にとっては好都合な環境となります。他の微生物の活動が抑えられている中、腐造乳酸菌は生き生きと活動し、増えていくのです。その結果、お酒の香りが変わってしまったり、味が悪くなったり、濁りが出てしまうことがあります。

特に、ヘテロ発酵型球菌と呼ばれる種類の腐造乳酸菌は、低い温度でも非常に元気よく増殖します。ですから、低い温度で発酵を行うお酒では、このヘテロ発酵型球菌の対策が特に重要になります。

腐造乳酸菌が低い温度でも増殖できるという事実は、お酒造りにおいて温度管理がどれほど大切かということを示しています。お酒造りの過程では、発酵温度だけでなく、貯蔵する際の温度にも気を配る必要があります。適切な温度管理を行うことで、腐造乳酸菌の増殖を抑え、お酒の品質を守ることができるのです。もちろん、温度管理だけでなく、清潔な環境を保つことも大切です。腐造乳酸菌が最初からお酒の中に入らないように、衛生管理にも力を入れる必要があります。 温度管理と衛生管理、この二つを徹底することで、美味しいお酒を造ることができるのです。

| 腐造乳酸菌 | 特徴 | お酒への影響 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 種類 | 低い温度(5~8℃)でも増殖可能 | 香りの変化、味の悪化、濁り | 温度管理、衛生管理 |

| ヘテロ発酵型球菌 | 特に低温でも活発に増殖 | 香りの変化、味の悪化、濁り | 温度管理、衛生管理 |

お酒への影響

お酒は、腐造乳酸菌の影響を大きく受けます。腐造乳酸菌は、お酒の風味や品質に様々な変化をもたらす小さな生き物です。

最も分かりやすい影響は、酸味です。腐造乳酸菌は、乳酸を作り出します。この乳酸が、お酒を酸っぱくするもとです。少しの酸味は、お酒にさっぱりとした爽やかさや深い味わいを加えます。しかし、酸っぱくなりすぎると、お酒全体の味が崩れ、美味しくなくなってしまいます。

腐造乳酸菌には、様々な種類があります。種類によって、お酒に独特の香りや風味を与えるものもいます。例えば、ヘテロ発酵型球菌という種類の菌は、エステル類といった香りのもとになる成分を作り出します。これが、お酒に果物のような香りを加えるのです。ただし、この香りが強すぎると、お酒本来の持ち味を消してしまうこともあります。

腐造乳酸菌が、お酒にどのような影響を与えるかは、お酒の種類や作り方によって様々です。日本酒、ビール、ワインなど、お酒の種類によって、使われている原料や製造過程が違います。そのため、同じ腐造乳酸菌でも、お酒の種類によって影響の現れ方が変わってきます。また、同じ種類のお酒でも、製造方法の違いによって影響が異なる場合もあります。

お酒造りにおいて、腐造乳酸菌の働きを理解することはとても大切です。それぞれの菌の性質を知り、適切な方法で管理することで、お酒の品質を上げることができます。例えば、ある特定の種類の腐造乳酸菌を意図的に増やすことで、お酒に特別な風味や香りを加えることも可能です。腐造乳酸菌は、お酒の味を悪くするだけの存在ではありません。使い方によっては、お酒造りの味覚設計を大きく広げる可能性を秘めているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 腐造乳酸菌の影響 | お酒の風味や品質に様々な変化をもたらす |

| 酸味 | 乳酸を作り出し、お酒を酸っぱくする。

|

| 香り・風味 | 種類によっては、独特の香りや風味を与える。

|

| お酒の種類と影響 | 日本酒、ビール、ワインなど、お酒の種類によって影響の現れ方が異なる。 |

| 製造方法と影響 | 同じ種類のお酒でも、製造方法の違いによって影響が異なる場合もある。 |

| お酒造りにおける重要性 | 菌の性質を知り、適切に管理することで品質向上に繋がる。特定の種類を意図的に増やすことで、特別な風味や香りを加えることも可能。 |

品質管理の重要性

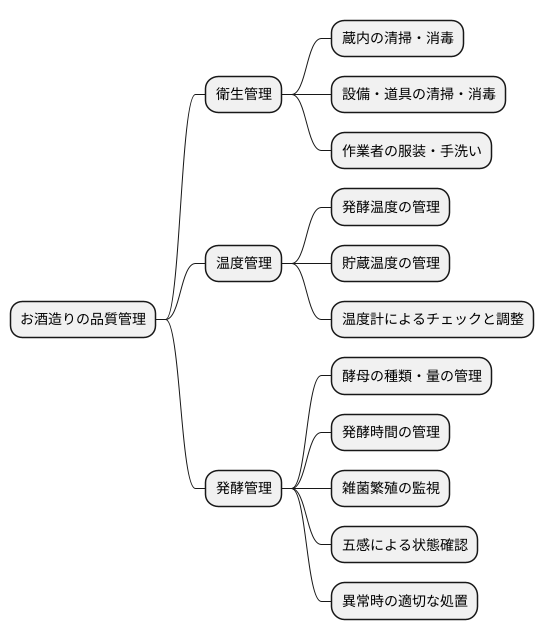

お酒造りは、繊細な生き物と向き合うようなものです。丹精込めて醸したお酒が、ほんの少しの不注意で台無しになってしまうこともあります。だからこそ、腐敗を防ぎ、高い品質を保つためには、徹底した品質管理が欠かせません。品質管理とは、お酒造りのあらゆる段階で、雑菌の繁殖や好ましくない変化を防ぐための様々な取り組みのことを指します。その中でも特に重要なのが、衛生管理、温度管理、そして発酵管理です。

まず、衛生管理は、お酒造りの大前提と言えるでしょう。蔵の中は常に清潔に保たれ、醸造設備や道具はもちろん、壁や床に至るまで、こまめな清掃と消毒が必要です。また、作業者自身も清潔な服装を心掛け、手洗いを徹底することで、雑菌の持ち込みを防ぎます。

次に、温度管理も重要です。お酒造りにとって、温度は発酵の進み具合を左右する重要な要素です。雑菌の中には、低い温度でも繁殖するものもいるため、発酵温度や貯蔵温度を常に適切な範囲に保つことが大切です。温度計を用いて細かくチェックし、必要に応じて調整することで、雑菌の繁殖を抑え、理想的な発酵を促します。

そして、発酵管理は、お酒の味わいを決定づける中心的な工程です。使用する酵母の種類や量、発酵時間などを適切に管理することで、目指すお酒の風味を作り出します。同時に、発酵の過程で雑菌が繁殖していないかを常に監視することも大切です。発酵の状態を五感で確かめ、もし異変があれば、すぐに適切な処置をしなければなりません。

これらの品質管理は、一つ一つが欠かせないものです。杜氏と呼ばれるお酒造りの職人たちは、長年の経験と技術に基づき、これらの管理を徹底することで、高品質なお酒を安定して提供し続けているのです。伝統を守りながらも、常に新しい技術を取り入れ、より美味しいお酒を追い求める真摯な姿勢こそが、日本の酒文化を支えていると言えるでしょう。