混合指示薬:お酒の酸度を知る

お酒を知りたい

先生、「混合指示薬」って、お酒の酸っぱさを測るためのものですよね? なんで、わざわざ2種類の色素を混ぜる必要があるんですか? 一種類じゃダメなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かに、指示薬は1種類でも酸っぱさを測ることはできる。しかし、混合指示薬を使うことで、より正確に測ることができるんだ。ブロムチモールブルーは、アルカリ性のときに青色、酸性のときに黄色に変化する。ニュートラルレッドは、酸性のときに赤色、中性のときに橙黄色に変化する。この2つを混ぜることで、色の変化がより分かりやすくなるんだよ。

お酒を知りたい

色の変化が分かりやすくなる、ということは、例えば中性付近ではどんな色になるんですか?

お酒のプロ

混合指示薬は、中性付近で淡緑色になる。ブロムチモールブルーの青とニュートラルレッドの赤が混ざって緑になる。そして、酸性に傾くと赤色が強くなり、アルカリ性に傾くと青色が強くなる。このように色の変化が幅広いため、微妙な酸っぱさの違いも見分けやすくなるんだよ。

混合指示薬とは。

お酒の酸っぱさを測るために使われる『混合指示薬』というものがあります。これは、ブロムチモールブルーとニュートラルレッドという二つの薬品をお酒に溶かして作ります。主に日本酒などの酸っぱさを測る時に使われます。この液体の色は酸っぱさによって変わり、薄い緑色になった時がちょうど良い具合、つまり中性(ペーハー7.2くらい)を示します。

混合指示薬とは

混合指示薬とは、複数の色の変わる薬品を混ぜ合わせた水溶液のことです。色の変わる薬品、つまり指示薬は、水溶液の性質によって色が変化する性質を持つ物質です。この色の変化を利用することで、水溶液の酸性度やアルカリ性度の強さを測ることができます。

単一の指示薬の場合、色の変化が見られる範囲は狭くなっています。例えば、ある指示薬は強い酸性で赤色、弱い酸性で橙色を示すものの、中性やアルカリ性では色の変化を示さないといった具合です。そのため、広い範囲で酸性度やアルカリ性度を調べたい場合は、複数の指示薬を混ぜ合わせた混合指示薬を用いる必要があります。

混合指示薬は、それぞれの指示薬が異なる酸性度やアルカリ性度の範囲で変色するように調整されています。例えば、ある混合指示薬は強い酸性で赤色、弱い酸性で橙色、中性で黄色、弱いアルカリ性で緑色、強いアルカリ性で青色と、酸性度やアルカリ性度の変化に応じて段階的に色が変化します。この色の変化をあらかじめ用意された色の見本帳、つまり比色表と比較することで、水溶液の酸性度やアルカリ性度の強さをより正確に測定することが可能となります。

この混合指示薬はお酒の世界でも活用されています。例えば、日本酒やぶどう酒などの酸性度を測る際に用いられます。お酒の酸性度は、味に大きな影響を与えるため、品質管理において非常に重要な指標となります。混合指示薬を用いることで、お酒の酸性度を正確に把握し、品質を一定に保つことができるのです。また、土壌の酸性度を測るのにも混合指示薬は役立ちます。植物の種類によって適した土壌の酸性度が異なるため、農業において土壌の酸性度を管理することは重要です。混合指示薬を用いることで、手軽に土壌の酸性度を調べ、植物の生育に適した環境を整えることができます。このように、混合指示薬は様々な分野で役立っている、大変便利なものです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 混合指示薬 | 複数の色の変わる薬品(指示薬)を混ぜ合わせた水溶液 |

| 指示薬 | 水溶液の性質(酸性度、アルカリ性度)によって色が変化する物質 |

| 単一指示薬の課題 | 色の変化が見られる範囲が狭い |

| 混合指示薬の利点 | 広い範囲で酸性度やアルカリ性度を調べられる 段階的な色の変化で、より正確な測定が可能 |

| 使用方法 | 色の変化を比色表と比較 |

| 活用例 | お酒(日本酒、ぶどう酒など)の酸性度測定 土壌の酸性度測定 |

清酒の酸度測定

お酒の味わいを形作る要素の一つに、酸味があります。この酸味の強さを数値で表したものが酸度であり、お酒造りにおいて品質管理の重要な指標となっています。ここでは、日本酒の酸度測定について詳しく見ていきましょう。

日本酒の酸度測定には、ブロムチモール青(BTB)とニュートラル赤(NR)と呼ばれる二つの色素を混ぜ合わせたものが使われます。これらの色素は、酸性やアルカリ性といった液体の性質によって色が変化する性質を持っています。BTBは酸性の液体の中では黄色、アルカリ性の液体の中では青色に変化します。一方、NRは酸性の液体の中では赤色、アルカリ性の液体の中では黄色に変化します。これらの色素を混ぜ合わせることで、酸性からアルカリ性へと変化するにつれて、赤色→黄色→緑色→青色と、まるで信号機のように色が変化する液体が作られます。これを指示薬と呼びます。

酸度を測りたい日本酒に、この指示薬を数滴加えます。すると、日本酒に含まれる酸の量に応じて色が変化します。この色の変化を、あらかじめ酸の量が分かっている標準液と見比べることで、日本酒の酸度を測ることができるのです。

具体的には、指示薬を加えた日本酒の色が薄い緑色になった時が中和点と呼ばれ、これは液体がほぼ中性であることを示します。日本酒がもともと酸性なので、中和点に達するまでにはアルカリ性の液体を少しずつ加えていく必要があります。そして、この中和点に達するまでに必要なアルカリ性液体の量から、日本酒の酸度を計算します。

このようにして、日本酒の酸度は正確に測定され、お酒の品質を保つために役立てられています。酸度は日本酒の風味や保存性にも関わる重要な要素であり、この測定を通して、私たちが美味しい日本酒を味わうことができるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酸度 | お酒の酸味の強さを数値化したもの。お酒造りの品質管理指標。 |

| 指示薬 | ブロムチモール青(BTB)とニュートラル赤(NR)を混ぜたもの。液体の性質によって色が変化する。 |

| BTB | 酸性で黄色、アルカリ性で青色に変化する色素。 |

| NR | 酸性で赤色、アルカリ性で黄色に変化する色素。 |

| 指示薬の色変化 | 酸性からアルカリ性へ、赤色→黄色→緑色→青色と変化。 |

| 中和点 | 指示薬を加えた日本酒の色が薄い緑色になった時。液体がほぼ中性。 |

| 酸度測定方法 | 日本酒に指示薬を加え、色の変化を標準液と比較。中和点に達するまでに必要なアルカリ性液体の量から酸度を計算。 |

色の変化とpHの関係

水溶液には、酸性、アルカリ性、中性という性質があり、この性質の強さを表すのが水素イオン指数、いわゆるピーエッチ(pH)です。ピーエッチは0から14までの数値で表され、7が中性、7より小さいと酸性、7より大きいとアルカリ性を示します。このピーエッチを測る方法の一つに、色の変化を見る方法があります。

特定の色素は、水溶液のピーエッチによって色が変わることが知られています。これを指示薬と呼びます。指示薬には様々な種類があり、それぞれ色が変化するピーエッチの範囲が異なります。例えば、ブロムチモール青という指示薬は、酸性では黄色、アルカリ性では青色を示します。また、ニュートラル赤という指示薬は、酸性では赤色、アルカリ性では黄色を示します。

これらの指示薬を混ぜ合わせると、混合指示薬を作ることができます。混合指示薬は、複数の指示薬が混ざっているため、ピーエッチの変化によってより幅広い色の変化を示します。例えば、ブロムチモール青とニュートラル赤を混ぜた混合指示薬は、強い酸性では赤色、弱い酸性では黄色、中性付近では緑色、アルカリ性では青色を示します。

日本酒の酸味を測る際にも、この混合指示薬がよく使われます。日本酒には様々な酸が含まれており、これらの酸の量が多いほど、日本酒は酸っぱい味が強くなります。混合指示薬を使うことで、日本酒のピーエッチを測定し、酸味の強さを調べることができます。具体的には、日本酒に混合指示薬を数滴加え、色の変化を観察します。もし色が薄い緑色になった場合、日本酒のピーエッチは7.2前後、つまり中性に近い状態であることが分かります。これは、酸とアルカリがちょうど釣り合った状態を示しており、中和点と呼ばれます。

このように、混合指示薬の色とピーエッチの関係を理解することで、水溶液の性質を詳しく調べることができます。指示薬は、特別な装置を使わずに手軽にピーエッチを調べることができるため、様々な場面で活用されています。

| pH | ブロムチモール青 | ニュートラル赤 | ブロムチモール青+ニュートラル赤混合指示薬 |

|---|---|---|---|

| 0-7(酸性) | 黄色 | 赤色 | 赤色~黄色 |

| 7(中性) | 緑色 | ? | 緑色 |

| 7-14(アルカリ性) | 青色 | 黄色 | 青色 |

| 日本酒pH7.2付近 | – | – | 薄い緑色(中和点) |

お酒の味への影響

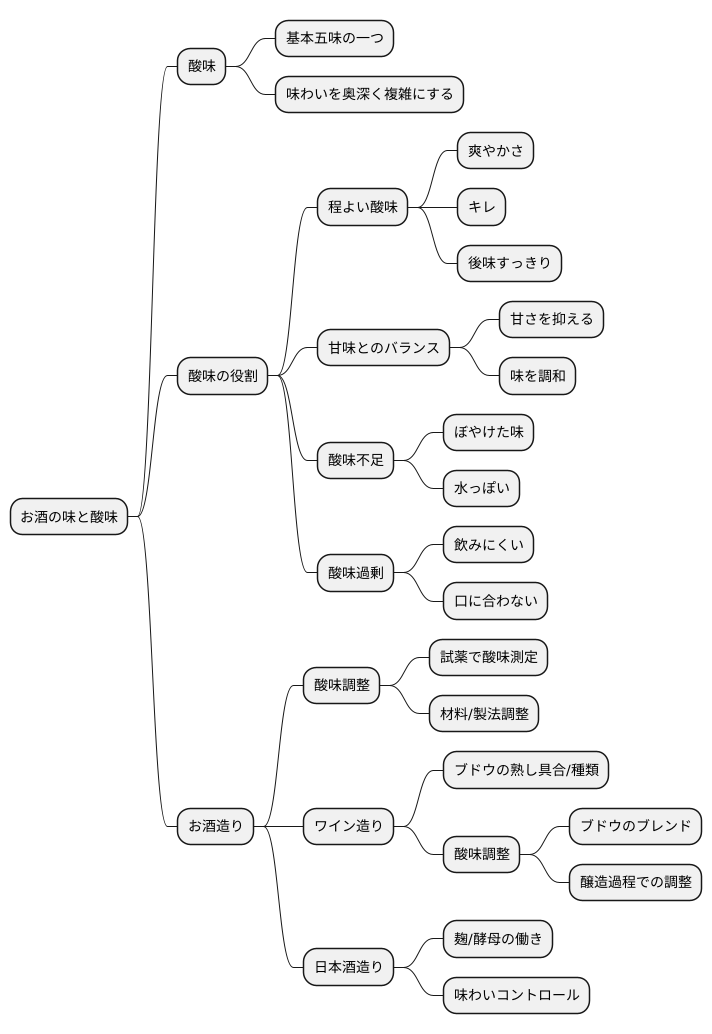

お酒の味は、含まれる酸の量で大きく変わります。酸味は、甘味、苦味、うま味、塩味と並ぶ基本的な五つの味のうちの一つであり、お酒の味わいを奥深く、複雑にしています。

酸味が程よく含まれていると、お酒にさっぱりとした爽やかさやキレが生まれ、後味がすっきりします。また、酸味は甘味とのバランスが特に大切です。甘いお酒に酸味を加えることで、甘すぎる感じを抑え、全体の味を調和させることができます。

反対に、酸味が少なすぎると、お酒の味がぼやけて水っぽく感じてしまうことがあります。酸味が強すぎると、飲みにくく、口に合わないと感じてしまうこともあります。

お酒造りでは、酸味の量を細かく調整することが重要です。お酒の種類や目指す味に合わせて、酸味の量を管理することで、理想的な味に近づけることができます。

お酒を作る過程では、酸味の量を測るために、色々な色が混ざった試薬を使います。この試薬を使って酸味の量を調べ、その結果をもとに、加える材料の量や作り方を調整することで、より美味しいお酒を作ることができるのです。

例えば、ワイン造りでは、ブドウの熟し具合や種類によって酸味の量が異なってきます。そのため、ワインの酸味を調整するために、酸味の強いブドウと酸味の弱いブドウを混ぜ合わせたり、醸造過程で酸を加えたり、取り除いたりするなどの工夫が凝らされています。日本酒造りにおいても、麹や酵母の働きによって生成される酸の量を調整することで、酒の味わいをコントロールしています。このように、お酒造りは、酸味との繊細な駆け引きによって、多様な味わいが生み出されているのです。

品質管理の重要性

お酒造りにおいて、品質管理は製品の味わいと安全性を確保する上で欠かせません。特に、酸度は味わいを左右するだけでなく、保存性にも深く関わっています。酸度が低いと、お酒は雑菌の温床となりやすく、腐敗しやすい状態になってしまいます。そのため、適切な酸度を維持することは、お酒の品質を保ち、長期間の保存を可能にするために非常に重要です。

酸度を測る方法として、混合指示薬を用いた方法は、簡便で迅速な測定が可能であることから、お酒の製造現場で広く使われています。この方法は特別な装置を必要とせず、指示薬の色を見るだけで手軽に酸度を把握できるため、製造工程の様々な段階で容易に品質確認を行うことができます。各工程で酸度を細かく確認することで、製品ごとの品質のばらつきを抑え、常に安定した品質のお酒を造ることが可能となります。

近年、科学技術の進歩により、より精密な酸度測定機器も開発されています。しかし、これらの機器は高価であったり、操作に専門知識を要したりする場合があります。一方で、混合指示薬を使った方法は、手軽さと簡便さから、依然として多くの製造現場で重要な手法として活用されています。特に、小規模な酒蔵や、迅速な測定が必要な場面では、その利便性が際立ちます。

消費者に安全でおいしいお酒を提供することは、お酒造りの最終目標です。そのためには、製造工程全体における厳格な品質管理体制が欠かせません。その中で、混合指示薬による酸度測定は、品質を維持するための重要な役割を担っています。手軽に酸度を測ることで、日々のお酒造りにおいて、品質の向上と安定に大きく貢献しているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| お酒の品質管理における酸度の重要性 | 味わいと保存性に影響。酸度が低いと雑菌が繁殖しやすく、腐敗しやすい。 |

| 混合指示薬を用いた酸度測定 | 簡便で迅速な測定が可能。特別な装置不要。製造工程の様々な段階で容易に品質確認が可能。品質のばらつきを抑え、安定した品質を維持。 |

| 精密な酸度測定機器 | 高価、操作に専門知識が必要な場合も。 |

| 混合指示薬の利点 | 手軽で簡便。小規模な酒蔵や迅速な測定が必要な場面で利便性が高い。 |

| まとめ | 混合指示薬による酸度測定は、品質管理において重要な役割を担い、品質の向上と安定に貢献。 |