酒米の秘密:腹白米

お酒を知りたい

先生、『腹白』って、お酒を作る時によく聞く言葉ですが、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『腹白』とは、お米の中心に白い部分がある『心白』とは違って、お米の腹の部分に白い濁った部分があることを指すんだ。この白い部分は、精米する時に割れやすいという特徴があるんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。割れやすいということは、お酒造りには良くないんですか?

お酒のプロ

その通り。割れると雑菌が繁殖しやすくなって、お酒の品質が悪くなる可能性があるんだ。だから、お酒造りには『腹白』が少ないお米が好まれるんだよ。

腹白とは。

お米の中心部分に白いところがあるものを「心白」と言いますが、それに対して、お米のお腹の部分に白くて濁ったところがあるものを「腹白」と言います。「腹白」のお米は、精米する時に割れやすいです。

酒米の品質

美味しいお酒を造る上で、原料となるお米の良し悪しは欠かせない要素です。普段私たちが口にするお米とは別に、お酒造りに特化したお米が存在し、広く「酒米」と呼ばれています。酒米は、食用米とは異なる性質を持っており、その違いがお酒の味に大きく影響します。

まず、お米に含まれるでんぷんに着目してみましょう。お酒造りにおいて、でんぷんは酵母によってアルコールへと変化する大切な成分です。酒米は、食用米に比べてでんぷんの粒が大きく、その量も多いのが特徴です。この豊富なでんぷんのおかげで、より多くのアルコールを生み出すことができます。また、でんぷんの質も重要です。酒米のでんぷんは、純粋で雑味が少ないため、すっきりとした味わいのお酒に仕上がります。

次に、お米に含まれるたんぱく質について考えてみましょう。たんぱく質は、お酒にとって好ましくない成分です。たんぱく質が多いと、お酒に雑味や濁りが出てしまい、風味を損ねてしまいます。酒米は、食用米に比べてたんぱく質が少ないため、雑味のないクリアなお酒を造ることができます。特に、お米の中心部にある白い部分「心白」が大きい酒米は、たんぱく質が少なく、良質なお酒の原料として重宝されます。心白の大きさは、精米のしやすさにも関係しており、無駄なくお米を削ることができるため、効率的なお酒造りが可能です。

さらに、お米の粒の大きさや形も大切です。酒米は、粒が大きく均一であることが理想とされます。大きな粒は、精米の際に表面を削る割合「精米歩合」を調整しやすく、目指すお酒の味わいに近づけることができます。また、粒の形が揃っていると、醪(もろみ)の温度や発酵の状態を均一に保つことができ、安定した品質のお酒を造ることができます。このように、酒米は、お酒造りの根幹を支える重要な存在と言えるでしょう。

| 項目 | 酒米の特徴 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| でんぷん | 粒が大きく、量が多い。質が純粋で雑味が少ない。 | 多くのアルコールを生み出す。すっきりとした味わいになる。 |

| たんぱく質 | 食用米より少ない。心白が大きい。 | 雑味や濁りのないクリアなお酒になる。精米しやすい。 |

| 粒の大きさ・形 | 粒が大きく均一。 | 精米歩合の調整が容易。醪の状態を均一に保ち、安定した品質になる。 |

腹白米とは

酒造りに欠かせない酒米。その品質を見極める上で重要な要素がいくつかあります。その中でも「心白」と並んで注目されるのが「腹白」です。どちらも米粒に現れる白い部分ですが、その性質は大きく異なります。

まず、心白とは、米粒の中心部に位置する白く濁った部分のことです。この心白は、でんぷんがぎっしりと詰まった部分であり、酒造りには良い影響を与えます。でんぷんは、麹菌によって糖に変えられ、酵母によってアルコールへと変化します。つまり、心白が多い米ほど、たくさんのアルコールを生み出すことができるのです。そのため、心白は酒米の品質を評価する上で重要な指標の一つとなっています。

一方、腹白は、米粒の腹部に現れる白い部分です。心白のように白く見えますが、その中身は心白とは全く異なります。腹白は、米粒が十分に成熟していない部分に発生することが多く、でんぷんではなく、タンパク質や脂質といった成分が多く含まれています。これらの成分は、酒造りにおいては好ましくありません。精米の工程で米を磨く際に、腹白の部分はもろく砕けやすい性質を持っています。そのため、砕けた米粒が雑味や濁りの原因となり、酒の風味を損なってしまうことがあります。また、発酵の過程にも悪影響を及ぼす可能性があり、全体的な酒質の低下に繋がることもあります。

このように、心白と腹白は、見た目こそ似ていますが、酒造りにおける役割は大きく異なります。心白は良質な酒を生み出すための重要な要素である一方、腹白は酒の品質を落とす原因となる可能性があります。そのため、酒米を選ぶ際には、心白が多く、腹白が少ない米を選ぶことが大切です。熟練の杜氏は、長年の経験と知識を活かし、米粒の状態を注意深く観察することで、高品質な酒造りに適した米を選別しています。

| 項目 | 心白 | 腹白 |

|---|---|---|

| 位置 | 米粒の中心部 | 米粒の腹部 |

| 成分 | でんぷん | タンパク質、脂質 |

| 酒造りへの影響 |

|

|

| 評価 | 良い | 悪い |

腹白米の影響

お酒造りにおいて、お米の質は最終的な味わいを大きく左右します。中でも『腹白米』の使用は、お酒の風味や品質に様々な影響を及ぼします。腹白米とは、お米の中心部が白濁しているお米のことです。この白濁はデンプンが十分に成熟していない部分であり、お酒造りには適していません。

まず、腹白米は精米の段階で問題を引き起こします。お米の外側を削り落とす作業を精米といいますが、腹白米は中心部がもろいため、精米時に砕けやすいという欠点があります。そのため、雑味のもととなるタンパク質や脂質が多く含まれる外側部分を十分に削り取ることが難しくなります。高い精米歩合、つまり米を磨く割合を高くすることが難しくなるのです。

精米歩合が低いと、お酒に雑味や苦味、えぐみが出てしまい、すっきりとした味わいになりません。また、香りが鈍くなり、本来の米の持つ繊細な香りが楽しめなくなります。吟醸酒のように華やかな香りを目指すお酒には、特に不向きです。

さらに、腹白米は発酵の過程にも悪影響を及ぼします。麹菌や酵母の働きが不安定になり、醪(もろみ)の管理が難しくなります。発酵が順調に進まないと、目指す味わいの酒質にならないばかりか、雑菌の繁殖による腐敗などのリスクも高まります。

そのため、風味豊かで質の高いお酒を造るためには、腹白米の少ない、良質な酒米を選ぶことが重要です。特に、大吟醸酒などの高級酒には、山田錦や雄町など、心白が大きく、腹白米の少ない酒米が選ばれます。これらの酒米は、精米に耐え、雑味の少ないすっきりとした味わいの酒を生み出すのに適しているからです。このように、酒米の選定は、おいしいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。

腹白の発生原因

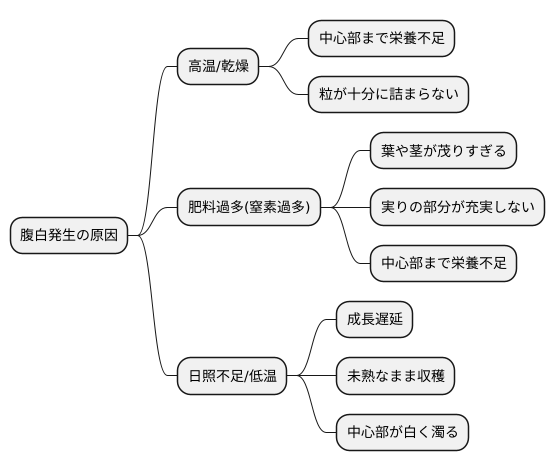

お酒造りに欠かせない良いお米を作る上で、米粒に白い濁りができてしまう「腹白」は大きな問題です。これは、お米のできる過程での様々な原因が重なり合って起こる現象です。

まず、お米が実る大切な時期に、高い気温や乾燥した天気が続くと、お米の中心部まで栄養が行き渡らず、うまく成長できません。そのため、お米の粒の中が十分に詰まらず、白く濁った「腹白」が生じてしまうのです。

また、稲の成長を助ける肥料の与えすぎも「腹白」の発生につながります。肥料の主成分である窒素を多く与えると、稲は葉や茎ばかりが茂り、肝心の実りの部分が充実しにくくなります。すると、実の中心部まで栄養が行き渡らず「腹白」になりやすいのです。

反対に、日があまり照らなかったり、気温が低い時期が続くと、お米の成長が遅れてしまい、これも「腹白」の原因となります。お米が十分に成長する前に収穫時期を迎えてしまうと、粒の中心部が未熟なままとなり、白く濁ってしまうのです。

このように、「腹白」は、お米の生育過程での様々な天候や栽培条件の変化、いわば稲が受けるストレスによって引き起こされます。美味しいお酒を造るためには、質の高いお米が不可欠です。そのため、お米を作る農家の方々は、稲の生育状況を毎日丹念に観察し、水や肥料の管理を徹底するなど、「腹白」の発生を抑えるための工夫を凝らしているのです。

酒米の選定

酒造りに欠かせない酒米。その選定は、蔵元のこだわりが詰まった最初の重要な作業です。目指すお酒の味わいを頭に描きながら、米の性質を見極め、最適な一粒を選び抜く。まさに職人の技と経験が光る工程と言えるでしょう。

まず、酒米を選ぶ上で最も重要な点は、心白の大きさ、そして腹白の少なさです。心白とは、米粒の中心部にあり、デンプンが豊富に蓄えられた白い部分。この心白が大きいほど、雑味のないきれいな味わいの日本酒に仕上がります。逆に、米粒の外側に位置する腹白は、タンパク質や脂質などを含み、お酒に雑味やいやな香りをもたらす原因となります。そのため、心白が大きく、腹白が少ない米が酒造りに適していると言えるのです。

米粒の大きさや形も重要な選定基準です。均一な大きさの米粒は、精米歩合を均一にすることができ、安定した品質の日本酒造りに繋がります。また、米粒の形も、精米のしやすさや、醪の溶けやすさなどに影響を与えるため、注意深く選定されます。

近年では「山田錦」や「五百万石」といった酒造好適米が広く栽培されています。これらの酒造好適米は、心白が大きく腹白が少ないという特徴に加え、精米特性にも優れており、高品質な日本酒造りに最適です。しかし、それぞれの酒米は個性を持っており、そこから生まれるお酒の風味も千差万別です。例えば、山田錦は、華やかで上品な香りと豊かな味わいが特徴で、高級酒の原料としてよく用いられます。一方、五百万石は、すっきりとした軽快な味わいが特徴で、幅広い料理と相性が良いとされています。

このように、酒米の種類によってお酒の味わいは大きく変化します。蔵元は、それぞれの酒米の個性を熟知し、目指すお酒の味わいをイメージしながら最適な酒米を選び抜きます。こうして選ばれた酒米は、蔵元の技術と情熱によって、唯一無二の日本酒へと姿を変えていくのです。

| 選定基準 | 詳細 | 酒米例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 心白の大きさ | 大きいほど雑味のないきれいな味わいになる | 山田錦、五百万石など | 酒造好適米は心白が大きい |

| 腹白の少なさ | 少ないほど雑味やいやな香りが少なくなる | 山田錦、五百万石など | 酒造好適米は腹白が少ない |

| 米粒の大きさ・形 | 均一な大きさ、形が良いほど精米歩合を均一にしやすく、安定した品質に繋がる。醪の溶けやすさにも影響。 | – | – |

| 品種 | それぞれの酒米は個性があり、生まれるお酒の風味も異なる。 | 山田錦 | 華やかで上品な香りと豊かな味わい。高級酒の原料。 |

| 五百万石 | すっきりとした軽快な味わい。幅広い料理と相性良し。 |

今後の展望

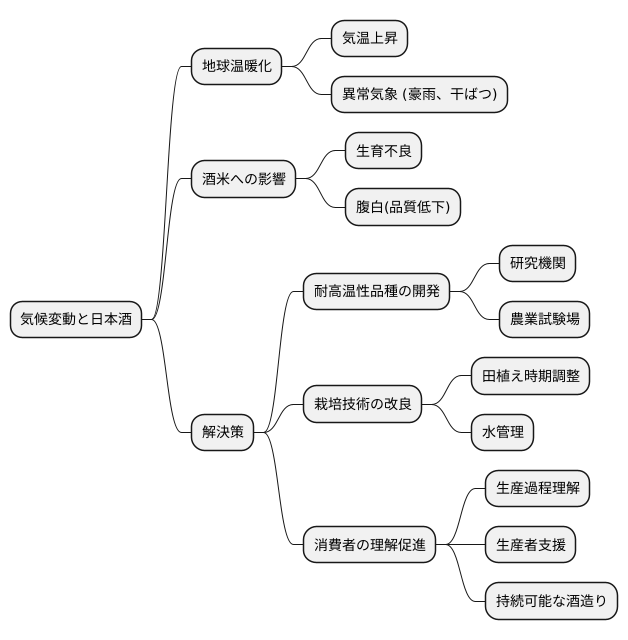

近年、地球の気温上昇は深刻さを増しており、農作物への影響も無視できません。特に、日本酒の原料となる酒米は、生育環境の変化に敏感に反応します。高温による生育不良や、突発的な豪雨、干ばつなどの異常気象は、米粒に白い斑点が生じる「腹白」という現象を引き起こし、品質低下を招きます。美味しい日本酒を造る上で欠かせない良質な酒米の安定供給は、気候変動という大きな壁に直面しているのです。

こうした困難を乗り越えるため、様々な取り組みが始まっています。まず、高温に耐性を持つ新たな酒米品種の開発です。研究機関や農業試験場では、暑さに強く、美味しい日本酒を生み出すことができる酒米の研究開発に日々尽力しています。また、従来の栽培方法を見直し、高温や異常気象に対応できる技術の改良も進められています。例えば、田植えの時期や水の管理方法を工夫することで、酒米へのストレスを軽減し、品質を保つ努力が続けられています。

さらに、酒米を取り巻く環境全体への理解を深め、生産者を支える消費者の役割も重要です。酒米の生産過程や品質へのこだわりを知ることで、日本酒への愛着はより深まるでしょう。生産者を応援する気持ちを持つ消費者が増えることで、持続可能な酒造りの実現に繋がります。高品質な日本酒を未来に残していくためには、酒蔵、農家、そして消費者、それぞれの立場でできることを考え、協力していくことが大切です。地球規模の課題である気候変動に対し、日本酒業界全体で立ち向かい、持続可能な酒造りを目指す必要があると言えるでしょう。