お酒の心臓、エチルアルコールを探る

お酒を知りたい

先生、エチルアルコールはお酒の主成分って言うけど、具体的にどんなものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。エチルアルコールは、お酒に含まれるアルコールの一種で、お酒に酔わせる効果がある成分だよ。麦からお酒を作る時を例に説明すると、麦から作った麦汁という甘い液体に酵母を加えると、麦汁の中の糖分が分解されてエチルアルコールと炭酸ガスが生まれるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。糖分が分解されるんですね。分解されてエチルアルコールと炭酸ガスになるということは、お酒って炭酸飲料みたいなものなんですか?

お酒のプロ

確かに炭酸ガスも出るけど、お酒と炭酸飲料は違うものだよ。炭酸飲料は水に炭酸ガスを溶かし込ませて作っているけど、お酒の場合は、酵母が糖を分解する過程でエチルアルコールと炭酸ガスが一緒に発生するんだ。エチルアルコールがお酒の主成分で、炭酸ガスは発酵の過程で生まれる副産物なんだよ。

エチルアルコールとは。

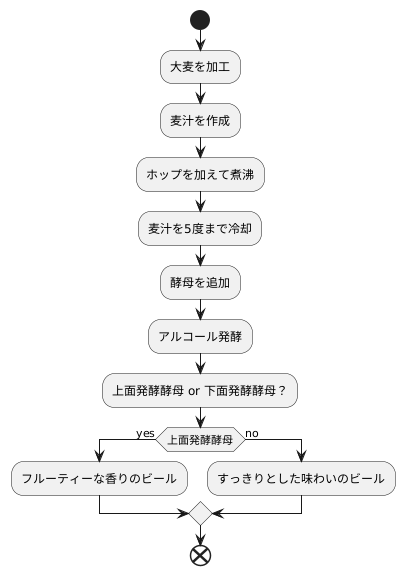

お酒の主な成分である「エチルアルコール」について説明します。エチルアルコールはエタノールや酒精とも呼ばれます。お酒を作るには、まずホップというものを麦汁に入れて煮立たせ、苦味と香りをつけて麦汁を作ります。そして、この麦汁を5℃くらいまで冷やし、酵母を加えて発酵させます。発酵の過程で、麦汁に含まれる糖分が分解されます。このとき、糖分はエチルアルコールと炭酸ガスに変わります。

お酒の成分

お酒とは、穀物や果物などを原料に、酵母によるアルコール発酵によって作られる飲み物です。その成分は、風味や特徴を決定づける重要な要素であり、多岐にわたります。中でも特に重要な成分は、エチルアルコールです。

エチルアルコールは、お酒に特有の風味と、飲んだ後の高揚感やリラックス効果をもたらす主要成分です。この成分は、酵母が糖を分解する過程で生成されます。お酒の種類によって、原料や製法が異なるため、エチルアルコールの含有量も大きく変わります。例えば、米を原料とする日本酒やビール、麦を原料とするビール、果物を原料とするワインなど、それぞれに独特の風味とアルコール度数を持っています。一般的に、ビールはアルコール度数が低く、日本酒やワインは中程度、焼酎やウイスキーのような蒸留酒はアルコール度数が高い傾向にあります。

エチルアルコール以外にも、お酒には様々な成分が含まれています。例えば、糖分は、原料に由来する甘味や風味を付与します。また、有機酸は、酸味や風味の複雑さを生み出し、保存性を高める役割も果たします。アミノ酸は、うま味やコクを与え、タンパク質は、泡立ちや濁りの原因となることもあります。さらに、お酒の色や香りは、ポリフェノールやエステルなどの微量成分によって決定づけられます。これら微量成分は、原料や製法によって異なり、お酒の個性を際立たせる重要な役割を担っています。

お酒を味わう際には、これらの成分のバランスが重要になります。適切な温度で飲むことで、香りや風味がより一層引き立ちます。また、料理との組み合わせも、お酒の楽しみ方を広げる一つの方法です。お酒の種類によって、合う料理も様々です。それぞれの個性を知り、様々な飲み方を試すことで、お酒の世界をより深く楽しむことができるでしょう。

適度な飲酒は、心身のリラックスをもたらし、豊かな食文化を楽しむ上で重要な役割を果たします。しかし、過度な飲酒は健康に悪影響を及ぼすため、節度を守った楽しみ方が大切です。

| 成分 | 役割 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| エチルアルコール | 風味、高揚感、リラックス効果 | アルコール度数 |

| 糖分 | 甘味、風味 | 甘さ |

| 有機酸 | 酸味、風味の複雑さ、保存性向上 | 酸味、保存期間 |

| アミノ酸 | うま味、コク | 風味の深み |

| タンパク質 | 泡立ち、濁り | 外観 |

| ポリフェノール、エステルなど | 色、香り | 風味、個性 |

麦からお酒への変化

麦の恵みからお酒への変貌、それは驚くべき工程を経て実現します。まず、ビール造りの出発点となるのは大麦です。この大麦を加工して麦汁を作り、そこにホップを加えて煮沸します。ホップはビールに独特の苦味と爽やかな香りを添えるだけでなく、雑菌の繁殖を抑える役割も担っています。ホップの芳香が麦汁に移り、黄金色の液体は徐々にビールへと近づいていきます。

煮沸を終えた麦汁は、およそ五度まで冷まされます。この温度管理が、後の工程で活躍する酵母にとって重要な意味を持ちます。適切な温度に調整された麦汁に、いよいよ酵母が加えられます。ここからが、麦汁がお酒へと変わる魔法の瞬間、アルコール発酵の始まりです。酵母は、麦汁に含まれる糖分を栄養源として分解し、その過程でエチルアルコールと炭酸ガスを生成します。まるで酵母が麦汁に息吹を吹き込み、新たな生命を宿らせるかのようです。この発酵によって、麦汁は徐々にアルコールを含んだ飲み物へと変化していきます。

発酵中、温度管理は非常に重要です。温度が高すぎると酵母の活動が活発になりすぎて風味が損なわれ、低すぎると発酵が十分に進みません。また、使用する酵母の種類によっても、出来上がるビールの個性は大きく変わります。上面発酵酵母はフルーティーな香りのビールを生み出し、下面発酵酵母はすっきりとした味わいのビールを生み出します。このように、温度と酵母の種類という二つの要素が、ビールの風味やアルコール度数を決定づける鍵となります。ビール造りは、まさに科学的な知識と熟練の技術が融合した芸術と言えるでしょう。

アルコール度数の秘密

お酒に含まれるどのくらいの量のアルコールが、そのお酒の強さを決めるか知っていますか? これが、アルコール度数と呼ばれるものです。お酒の中に含まれる、エチルアルコールと呼ばれるお酒の成分の割合で表されます。割合は、全体を百とした時、その中にエチルアルコールがどれだけの量含まれているかという体積の百分率で示されます。

例えば、ラベルにアルコール度数5%と書かれたビールがあったとしましょう。これは、そのビール100ミリリットルの中に、エチルアルコールが5ミリリットル含まれているという意味です。同じように、アルコール度数12%のワインであれば、100ミリリットル中にエチルアルコールが12ミリリットル含まれています。

では、このアルコール度数はどのようにして決まるのでしょうか? それは、お酒の種類によって異なります。ビールやワインなどの醸造酒は、穀物や果物に含まれる糖を酵母によってアルコールに変える「発酵」という工程で作られます。この発酵の過程で、酵母がどれくらい活発に働いたかが、アルコール度数に大きく影響します。 発酵にかける時間が長いほど、酵母はより多くの糖をアルコールに変えるため、アルコール度数が高くなります。また、原料に含まれる糖の量も多いほど、最終的なアルコール度数も高くなります。

一方、焼酎やウイスキーのような蒸留酒は、発酵によって作られたお酒をさらに蒸留することで作られます。蒸留とは、お酒を加熱してアルコールを気化させ、それを再び冷やして液体に戻す工程です。アルコールは水よりも低い温度で気化するため、この工程を繰り返すことで、より純度の高いアルコールを得ることができます。蒸留の回数が多いほど、アルコール度数は高くなります。 繰り返し蒸留を行うことで、雑味を取り除き、まろやかな味わいのお酒に仕上げることも可能です。

このように、お酒の種類によって製造工程が異なり、その工程における微妙な調整が、お酒の個性を形作っています。それぞれの製造方法によって異なるアルコール度数を理解することで、お酒の奥深さをより楽しむことができるでしょう。

| 種類 | 製法 | アルコール度数の決まり方 | 例 |

|---|---|---|---|

| 醸造酒 | 発酵 | 酵母の活性度、発酵時間、原料の糖の量 | ビール(5%), ワイン(12%) |

| 蒸留酒 | 蒸留 | 蒸留の回数 | 焼酎, ウイスキー |

お酒と健康

お酒は、私たちの生活に彩りを添える楽しみの一つですが、健康との関係を考えることも大切です。お酒に含まれるエチルアルコールは、少量であれば心を落ち着かせ、食事をおいしく感じさせる効果があります。しかし、飲みすぎてしまうと、体に様々な悪影響が出てしまうことがあります。

お酒を楽しく味わうためには、まず自分にとっての適量を知ることが重要です。自分の体質や体調に合わせて、無理なく飲める量を把握しましょう。また、お酒の種類によってアルコールの濃さが違います。ビールやワイン、日本酒など、それぞれに合った飲み方をすることで、おいしく楽しく味わうことができます。特に、アルコール度数の高いお酒は、短い時間にたくさん飲むと体に大きな負担がかかりますので、注意が必要です。

アルコール度数の高いお酒を薄めて飲む、あるいはチェイサーを用意して交互に飲むなど、工夫を凝らすことで悪酔いを防ぐことができます。また、空腹の状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が速くなりやすいので、何かを食べてから飲むようにしましょう。さらに、お酒を飲む時間帯にも気を配りましょう。寝る直前にたくさんのお酒を飲むと、睡眠の質が低下することがあります。

お酒は、コミュニケーションを円滑にする効果もありますが、飲みすぎると、周りの人に迷惑をかけてしまうこともあります。楽しい時間を過ごすためにも、節度を守って飲むことが大切です。周りの人の様子にも気を配り、楽しいお酒の席にしましょう。

健康を維持しながらお酒を楽しむためには、正しい知識を身につけ、適切な行動をとることが必要不可欠です。自分自身の体と向き合い、お酒との付き合い方を考えていきましょう。楽しくお酒を飲み続けられるように、日頃から健康に気を配り、バランスの良い生活を送りましょう。

| お酒の効果 | お酒との付き合い方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 少量:心を落ち着かせる、食事をおいしく感じさせる | 適量を知る、お酒の種類に合った飲み方をする | 飲みすぎると体に悪影響 |

| アルコール度数の高いお酒は注意、薄めて飲む、チェイサーを用意 | 空腹での飲酒は避ける、寝る直前の飲酒は避ける | |

| コミュニケーションを円滑にする | 節度を守る、周りの人に気を配る | 飲みすぎると周りの人に迷惑をかける |

| 正しい知識を身につける、適切な行動をとる、健康に気を配る、バランスの良い生活を送る |

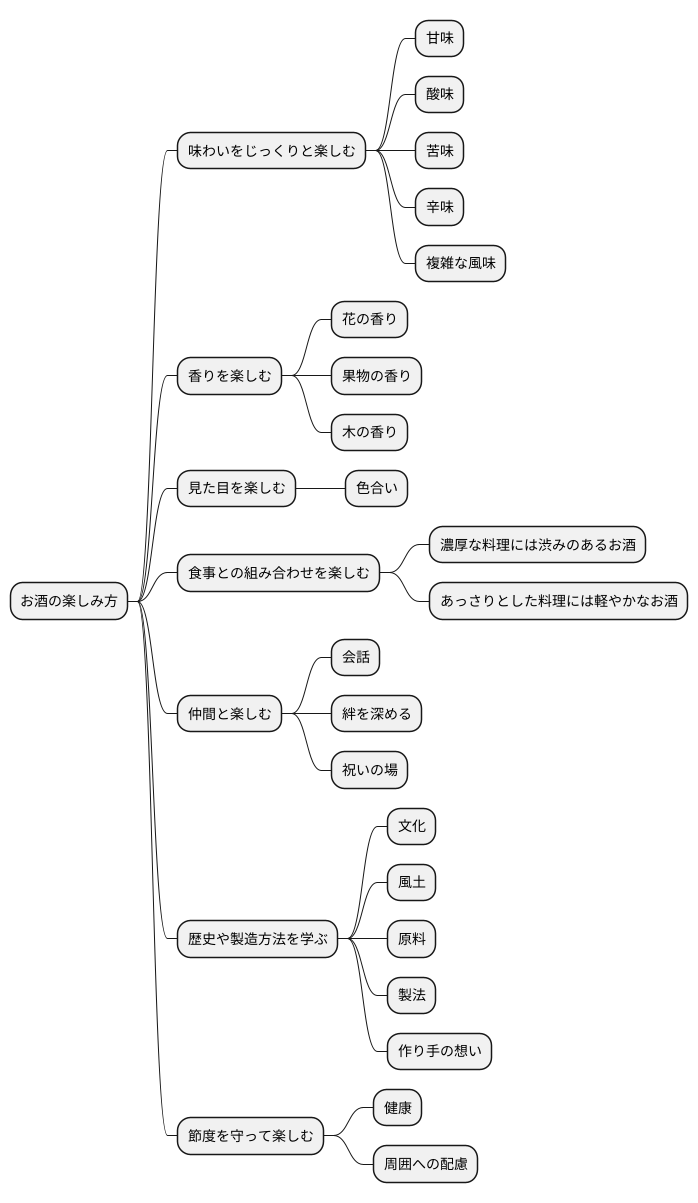

お酒の楽しみ方

お酒は、人生を彩る楽しみの一つです。その楽しみ方は実に様々で、奥深い世界が広がっています。まず、お酒そのものの味わいをじっくりと楽しむ方法があります。お酒の種類によって、甘味、酸味、苦味、辛味など、様々な味が複雑に絡み合い、独特の風味を醸し出します。また、香りも重要な要素です。華やかな花の香り、爽やかな果物の香り、芳醇な木の香りなど、香りも多種多様で、お酒の魅力をさらに引き立てます。お酒を飲む際には、まず見た目で色合いを楽しみ、次に香りを深く吸い込み、そして一口含んでじっくりと味わうことで、そのお酒が持つ個性を最大限に感じ取ることができます。

食事との組み合わせを考えるのも、お酒の楽しみ方の一つです。例えば、濃厚な味わいの料理には、渋みのあるお酒を合わせると、互いの風味を引き立て合い、より美味しく感じられます。反対に、あっさりとした料理には、軽やかなお酒を合わせるのが良いでしょう。このように、料理とお酒の組み合わせを工夫することで、食事全体の満足度を高めることができます。

また、仲間と一緒にお酒を飲む時間は、格別なものです。楽しい会話と共に杯を交わすことで、お酒の味わいはさらに深まり、喜びも倍増します。お酒は、人と人との繋がりを深め、絆を強める力も持っています。祝い事や特別な日には、お酒を酌み交わし、共に喜びを分かち合うことで、より思い出深い一日となるでしょう。

さらに、お酒の歴史や製造方法を学ぶことで、お酒への理解を深め、より一層楽しむことができます。お酒は、長い歴史の中で、様々な文化や風土と共に発展してきました。その土地ならではの原料を使い、伝統的な製法で作られたお酒には、その土地の歴史や文化が凝縮されています。お酒の歴史や製造方法を知ることで、そのお酒に込められた作り手の想いや、地域ごとの個性をより深く理解し、味わうことができるでしょう。ただし、お酒を楽しむ際には、常に節度を守ることが大切です。飲み過ぎは健康を害するだけでなく、周りの人にも迷惑をかける可能性があります。限度を知り、責任ある行動を心掛けることで、末永くお酒との良い付き合いを続けることができるでしょう。

風味の科学

お酒の風味は、実に奥深いものです。飲む人を楽しませる様々な香りと味わいは、実は複雑な工程を経て生まれています。純粋なアルコール自体には香りはなく、味もないのです。では、どのようにしてあの豊かな風味は生まれるのでしょうか?

お酒造りの過程を紐解いてみましょう。まず原料となるもの。ビールであれば大麦、ワインであれば葡萄、日本酒であれば米。それぞれの原料が持つ本来の個性が出発点となります。同じ原料でも、産地や品種が異なれば、風味も大きく変わってきます。例えば、ワインでは育った土地の気候や土壌が、葡萄の味わいに影響を与え、それがワインの風味へと繋がっていきます。

次に重要なのが、発酵という過程です。ビールでは、麦芽に含まれる糖分を酵母がアルコールと炭酸ガスに変えます。この時に、ホップを加えることで、苦味や柑橘の香り、時にはチョコレートのような香りが生まれます。ホップの種類や焙煎の仕方によって、これまた多様な風味が生み出されるのです。ワインも同様に、葡萄に含まれる糖分が酵母の働きでアルコールへと変化します。この過程で、果実由来の香気成分が生成され、ワイン特有のフルーティーな香りが生まれます。日本酒では、米麹と酵母が複雑に作用し、米のデンプンを糖に変え、それをアルコールへと変換します。麹の種類や酵母の働きによって、繊細な味わいと香りが生まれてくるのです。

そして熟成という工程もまた、風味を形成する上で欠かせません。樽で熟成させることで、樽材由来の香りがお酒に移り、複雑さを増していきます。ワインやウイスキーなどでは、この樽熟成によって、バニラのような甘い香りや、スモーキーな香りが加わり、より深みのある味わいが生まれます。日本酒でも熟成させることで、まろやかさやコクが加わり、味わいに奥行きが生まれます。

このように、お酒の風味は、原料、発酵、熟成、それぞれの工程における様々な要素が複雑に絡み合い、まるで化学反応のように生まれてくるのです。お酒造りはまさに科学の結晶と言えるでしょう。だからこそ、私たちを魅了してやまない、個性豊かなお酒が、世界中に数え切れないほど存在するのです。

| 工程 | 内容 | お酒の例 | 風味への影響 |

|---|---|---|---|

| 原料 | 原料本来の個性 産地や品種による違い |

ビール:大麦 ワイン:葡萄 日本酒:米 |

ワイン:土地の気候や土壌が風味に影響 |

| 発酵 | 酵母による糖分をアルコールへの変換 副産物や添加物による風味の変化 |

ビール:ホップ添加で苦味や柑橘、チョコレートのような香り ワイン:果実由来の香気成分でフルーティーな香り 日本酒:麹の種類や酵母の働きで繊細な味わいと香り |

ビール:ホップの種類や焙煎で多様な風味 ワイン:フルーティーな香り 日本酒:繊細な味わいと香り |

| 熟成 | 樽材由来の香りの付加 | ワイン、ウイスキー、日本酒 | ワイン/ウイスキー:バニラのような甘い香り、スモーキーな香り 日本酒:まろやかさ、コク、奥行き |