奥深い醸造の世界を探る

お酒を知りたい

先生、お酒を作る時に『醸造』っていう言葉が出てきたんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『醸造』とは、目に見えないくらい小さな生き物(微生物)の働きを使って、液体などを発酵させる方法のことだよ。お酒や味噌、醤油などを作る時によく使われる言葉だね。

お酒を知りたい

小さな生き物が液体などを発酵させる…? ちょっと難しくてよくわからないです…。

お酒のプロ

そうだね、難しいよね。例えば、お酒で考えてみよう。お米に麹という微生物を加えると、お米に含まれるでんぷんが糖に変化し、さらにアルコールに変化する。この変化が『発酵』で、麹の働きを利用してアルコールを作る方法が『醸造』なんだよ。

醸造とは。

お酒を作る言葉である「醸造」について説明します。「醸造」とは、目に見えない小さな生き物の働きで起こる変化である「発酵」の一種です。水のような液体、もしくはそれに近いものが発酵する場合に「醸造」という言葉を使います。日本では、お酒、味噌、醤油などを作るときによく使われます。

はじめに

私たちの国の食卓には、昔から様々な発酵食品が並んでいました。大豆から作られる味噌や醤油、米から作られる日本酒、野菜から作られる漬物など、どれも私たちの生活に欠かせないものばかりです。これらには共通点があり、それは微生物の働きを利用して作られているということです。この微生物の働きを利用して食品を作ることを「醸造」と言います。

醸造とは、麹菌や酵母、乳酸菌などの微生物が、穀物や果物などに含まれる糖分やでんぷんを分解し、アルコールや有機酸、香り成分などを作り出す過程のことです。例えば、日本酒造りでは、米を麹菌で糖化し、その糖分を酵母によってアルコールに変換することで、独特の風味と香りが生まれます。味噌や醤油も同様に、麹菌や酵母、乳酸菌などの働きによって大豆の旨味や香りが引き出されます。

古来より、人々は経験的に微生物の働きを理解し、様々な醸造技術を編み出してきました。温度や湿度、時間などを緻密に管理することで、微生物の活動を制御し、求める味や香りを作り出すのです。その技術は世代を超えて受け継がれ、それぞれの地域独自の食文化を育んできました。現代の科学技術によって微生物の働きが解明された現在でも、伝統的な醸造技術は高く評価され、日本の食文化を支える重要な役割を担っています。

微生物の不思議な力によって生み出される発酵食品は、私たちの食卓を豊かに彩るだけでなく、健康にも良い影響を与えてくれます。発酵食品には、腸内環境を整える善玉菌や、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富に含まれています。

このように、醸造は単なる食品製造技術ではなく、微生物との共存によって育まれた、日本の食文化の結晶と言えるでしょう。この機会に、改めて醸造の奥深さ、そして私たちの先人たちの知恵に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 醸造 | 麹菌、酵母、乳酸菌などの微生物が、穀物や果物などに含まれる糖分やでんぷんを分解し、アルコールや有機酸、香り成分などを作り出す過程。 | 日本酒、味噌、醤油、漬物 |

| 日本酒造り | 米を麹菌で糖化し、その糖分を酵母によってアルコールに変換。 | |

| 味噌・醤油造り | 麹菌や酵母、乳酸菌などの働きによって大豆の旨味や香りが引き出される。 | |

| 伝統的醸造技術 | 温度や湿度、時間などを緻密に管理することで、微生物の活動を制御し、求める味や香りを作り出す。世代を超えて受け継がれ、それぞれの地域独自の食文化を育んできた。 | |

| 発酵食品の効果 | 腸内環境を整える善玉菌や、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が豊富。 |

醸造とは何か

醸造とは、目に見えない小さな生き物、微生物の働きを利用して食べ物や飲み物の性質を変える技術のことです。これは、広く知られる発酵という現象の一部であり、特に液状、もしくはそれに近い状態の材料を用いる場合に「醸造」という言葉を使います。

これらの微生物は、材料に含まれる糖分やでんぷんなどを分解し、様々な物質を生み出します。例えば、お酒に含まれるアルコールや、梅干しやお酢に含まれる有機酸、醤油や味噌、日本酒などに見られる独特の香りのもととなる香気成分などです。微生物の働きによって、材料本来の風味や香りが変化し、全く新しい味わいが生まれます。これは、まるで魔法のような変化ですが、科学に基づいた確かな技術なのです。

例として、お酒造りを考えてみましょう。お酒造りでは、米や麦などの穀物に含まれるでんぷんをまず糖に変えます。この糖を、酵母と呼ばれる微生物が食べ、アルコールと炭酸ガスを作り出します。これがアルコール発酵と呼ばれる過程です。日本酒やビール、ワインなど、様々な種類のお酒はこの発酵によって生まれますが、使用する材料や酵母の種類、発酵の温度や時間などを調整することで、それぞれ独特の風味が生まれます。

味噌や醤油造りもまた、醸造の技術が活かされています。味噌の場合、蒸した大豆に麹菌という微生物を繁殖させます。麹菌は大豆のたんぱく質やでんぷんを分解し、うま味のもととなるアミノ酸や糖を作り出します。そこに塩と、場合によっては酵母や乳酸菌を加えて熟成させることで、味噌特有の風味が生まれます。醤油も同様に、麹菌によって大豆と小麦が分解され、乳酸菌や酵母がさらに発酵を進めることで、あの独特の香りと深い味わいが生まれます。

このように、醸造は、様々な種類の微生物の働きを巧みに利用した、繊細で複雑な技術です。古来より、人々は経験と知恵を積み重ね、それぞれの土地の気候や風土に合わせた醸造技術を培ってきました。そして、今日でも、新しい技術や発見を取り入れながら、より美味しい食品や飲み物を作り出すための挑戦が続けられています。

| 醸造物 | 主な材料 | 主な微生物 | 生成物/特徴 |

|---|---|---|---|

| お酒 | 米、麦、ブドウなど | 酵母 | アルコール、炭酸ガス |

| 日本酒 | 米 | 酵母 | アルコール発酵 |

| ビール | 麦 | 酵母 | アルコール発酵 |

| ワイン | ブドウ | 酵母 | アルコール発酵 |

| 梅干し | 梅 | 乳酸菌 | 有機酸 |

| 酢 | 穀物、果実など | 酢酸菌 | 有機酸 |

| 味噌 | 大豆 | 麹菌、酵母、乳酸菌 | アミノ酸、うま味 |

| 醤油 | 大豆、小麦 | 麹菌、酵母、乳酸菌 | 独特の香りと深い味わい |

お酒造りにおける醸造

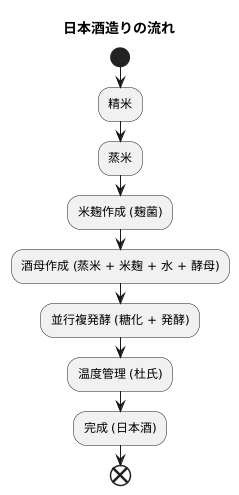

お酒造り、中でも日本酒造りは、醸造という工程なしには語れません。 醸造とは、微生物の働きを利用して、原料を別のものへと変化させる技術のことです。日本酒の場合、お米を原料として、麹菌と酵母という二種類の微生物の働きによって、最終的にアルコールへと変化させます。

まず、精米されたお米を蒸します。炊きたてのご飯のように、ふっくらと蒸しあがったお米に、麹菌を振りかけます。これを麹室と呼ばれる暖かい部屋で、温度と湿度を細かく管理しながら育てます。こうして出来上がるのが米麹です。米麹は、蒸米に含まれるデンプンを糖に変える、いわば日本酒造りの要となるものです。

次に、大きなタンクに蒸米と米麹、そして水と酵母を加えます。これを酒母と呼びます。酒母の中で、米麹は蒸米のデンプンを糖に変え、同時に酵母は糖をアルコールへと変えていきます。この糖化と発酵を同時に行うことを並行複発酵と言い、日本酒造りの大きな特徴です。まるで魔法のように、お米が徐々にアルコールへと姿を変えていくのです。

この醸造過程における温度管理は非常に重要です。温度が高すぎると雑味が出てしまい、低すぎると発酵が止まってしまいます。杜氏と呼ばれるお酒造りの職人は、長年の経験と勘を頼りに、その年の気候や米の状態を見極め、最適な温度を維持しながら醸造を進めていきます。

麹菌の種類や酵母の働き、発酵にかける時間など、様々な要素が日本酒の味わいを決定づけます。杜氏の技術と経験、そして微生物の神秘的な力が合わさって、初めて繊細で複雑な風味を持つ、唯一無二の日本酒が生まれるのです。まさに、日本の伝統が生んだ芸術作品と言えるでしょう。

味噌、醤油における醸造

味噌と醤油は、日本の食卓に欠かせない調味料であり、微生物の働きを利用した発酵食品です。どちらも醸造という過程を経て作られますが、原料や製法、味わいに違いがあります。

味噌は、蒸した大豆をベースに米麹や麦麹、塩を加えて発酵熟成させたものです。麹は蒸した米や麦に麹菌を繁殖させたもので、味噌作りにおいて中心的な役割を担います。麹菌は蒸した大豆の養分を分解し、グルコースやアミノ酸などの旨味成分を生み出します。この麹菌の働きが、味噌特有の風味の基礎となります。米麹を使った米味噌、麦麹を使った麦味噌、大豆麹を使った豆味噌など、使用する麹の種類によって味噌の種類も様々です。また、発酵期間や熟成方法によっても味わいが変化し、辛口、甘口、濃い口、淡口など、多様な味噌が各地で作られています。まさに、日本の食文化の奥深さを象徴する調味料と言えるでしょう。

醤油は大豆と小麦を原料とし、麹菌、乳酸菌、酵母の働きで発酵、熟成させて作られます。まず、蒸した大豆と炒って砕いた小麦に麹菌を繁殖させ、醤油麹を作ります。この醤油麹に塩水を加えたものが諸味と呼ばれ、諸味の中で様々な微生物が活動することで、醤油独特の風味や香りが生まれます。麹菌は原料のタンパク質やでんぷんを分解し、乳酸菌は糖を乳酸に変え、酵母はアルコールや香気成分を生み出します。これらの微生物の複雑な相互作用によって、醤油の深い味わいが形成されます。熟成期間や製法によって、濃口醤油、薄口醤油、たまり醤油、白醤油など、様々な種類の醤油が生まれます。

このように、味噌と醤油は、微生物の働きによって原料が変化し、独特の風味と香りが生み出される、醸造の技が生きた食品と言えるでしょう。

| 項目 | 味噌 | 醤油 |

|---|---|---|

| 原料 | 蒸した大豆、米麹または麦麹または豆麹、塩 | 大豆、小麦、塩水 |

| 麹 | 米麹、麦麹、豆麹 | 醤油麹(大豆と小麦に麹菌を繁殖させたもの) |

| 微生物 | 麹菌 | 麹菌、乳酸菌、酵母 |

| 発酵・熟成 | 麹菌が大豆の養分を分解し、グルコースやアミノ酸などの旨味成分を生み出す。 | 麹菌が原料のタンパク質やでんぷんを分解、乳酸菌が糖を乳酸に変え、酵母がアルコールや香気成分を生み出す。 |

| 種類 | 米味噌、麦味噌、豆味噌など | 濃口醤油、薄口醤油、たまり醤油、白醤油など |

| 味 | 辛口、甘口、濃い口、淡口など | 種類によって異なる |

様々な醸造食品

微生物の働きを利用して食材の成分を変化させ、独特の風味や保存性を高める方法を醸造といいます。酒や味噌、醤油といったよく知られた食品以外にも、様々な食品が醸造によって作られています。

例えば、納豆は大豆を納豆菌で発酵させた食品です。蒸した大豆に納豆菌を加えて一定の温度と湿度で管理することで、大豆のたんぱく質が分解され、独特の粘りと風味を持つ納豆になります。納豆菌はビタミンKを生成するため、納豆は栄養価の高い食品として知られています。

また、酢は穀物や果物などを原料に、酢酸菌の働きで発酵させて作られます。酒を酢酸菌で発酵させた穀物酢や米酢、果物を発酵させた果実酢など、様々な種類の酢があります。酢は料理の味付けだけでなく、健康にも良い効果があると言われています。

日本の伝統的な食品の中にも、醸造という工程を経て作られるものが多くあります。鰹節はカツオを蒸して、燻製、乾燥、カビ付けを繰り返すことで作られます。カビ付けの工程で、カツオの水分がさらに減少し、独特の風味と硬さが生まれます。塩辛は魚介類の身を塩漬けにして発酵させた保存食です。イカの塩辛やカツオの塩辛など、地域によって様々な種類の塩辛があります。

このように、様々な微生物の働きと、それぞれの地域で受け継がれてきた伝統的な技術によって、多様な醸造食品が生み出されています。古くから日本人の食生活を支えてきたこれらの醸造食品は、独特の風味や栄養価の高さ、保存性の良さなど、多くの利点を持っています。これからも日本の食文化にとって重要な役割を果たし続け、私たちの食卓を豊かにしてくれることでしょう。

| 食品名 | 原料 | 微生物 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 納豆 | 大豆 | 納豆菌 | 大豆のタンパク質が分解され、独特の粘りと風味を持つ。ビタミンKが豊富。 |

| 酢 | 穀物、果物など | 酢酸菌 | 料理の味付けや健康に良い効果がある。穀物酢、米酢、果実酢など種類が豊富。 |

| 鰹節 | カツオ | カビ | 蒸して、燻製、乾燥、カビ付けを繰り返すことで作られる。水分が減少し、独特の風味と硬さが生まれる。 |

| 塩辛 | 魚介類 | <発酵に関わる微生物> | 魚介類の身を塩漬けにして発酵させた保存食。イカの塩辛、カツオの塩辛など種類が豊富。 |

まとめ

醸造は、目に見えないほど小さな生き物である微生物の働きを利用して、食材の持ち味を大きく変える技です。甘みを引き出し、酸味を加え、複雑な香りを生み出すことで、元の食材とは全く異なる風味を持つ食品へと生まれ変わらせます。私たち日本人の食卓には、この醸造によって作られた食品が数多く並んでいます。お酒はもちろんのこと、味噌や醤油、酢、納豆、漬物など、日本の食文化を語る上で欠かせないものばかりです。

それぞれの食品の個性は、どのような微生物を使うのか、どのような環境で発酵させるのか、そしてどのように熟成させるのか、といった様々な要因によって決まります。例えばお酒造りでは、麹菌、酵母、乳酸菌といった微生物が活躍します。麹菌は米や麦などの穀物に含まれるでんぷんを糖に変え、酵母はこの糖を食べてアルコールと炭酸ガスを生み出します。さらに乳酸菌が加わることで、独特の酸味や香りが加わり、日本酒ならではの奥深い味わいが生まれます。

味噌や醤油造りにおいても、麹菌や酵母、乳酸菌などの微生物が重要な役割を果たします。大豆や小麦などの原料に麹菌を作用させ、塩水を加えて発酵・熟成させることで、味噌や醤油特有の風味や香りが生まれます。それぞれの微生物が持つ酵素の働きや、発酵・熟成の温度や時間、湿度といった条件が、最終的な製品の味や香りを決定づけるのです。

こうした微生物の力を最大限に引き出し、最高の製品を作り上げるためには、長年にわたって受け継がれてきた職人たちの技と経験が欠かせません。彼らは、微生物の状態を見極め、発酵の進行具合を五感で感じ取り、適切なタイミングで次の工程へと進めていきます。まさに、科学と伝統が融合した技と言えるでしょう。

普段何気なく口にしている食品の裏側には、微生物の働きと、それを操る職人たちの技術があることを知ると、より一層、食の奥深さを感じることができるはずです。これからも、醸造食品の魅力を探求し、その味わいの中に隠された物語に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

| 食品 | 主な微生物 | 原料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| お酒 | 麹菌、酵母、乳酸菌 | 米、麦など | アルコール、炭酸ガス、酸味、香り |

| 味噌 | 麹菌、酵母、乳酸菌 | 大豆、小麦など | 特有の風味、香り |

| 醤油 | 麹菌、酵母、乳酸菌 | 大豆、小麦など | 特有の風味、香り |

| 酢 | 酢酸菌 | アルコール | 酸味 |

| 納豆 | 納豆菌 | 大豆 | 独特の粘り、風味 |

| 漬物 | 乳酸菌など | 野菜など | 酸味、保存性向上 |