日本酒造りの落とし穴:バカ破精とは?

お酒を知りたい

先生、『バカ破精』ってどういう意味ですか?お酒の種類ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類ではなく、お酒造りの工程で麹の状態を表す言葉だよ。麹を作る際に、水分が多すぎる湿気麹を使うと、破精廻りや破精込みといった工程が過剰に進んでしまうんだ。その状態を『バカ破精』と呼ぶんだよ。

お酒を知りたい

破精廻りや破精込みがよくわからないのですが…

お酒のプロ

簡単に言うと、麹の酵素がお米のデンプンを糖に変える工程のことだよ。水分が多いとこの工程が暴走してしまうイメージだね。だから、良いお酒を作るには、麹の水分量を適切に管理することが大切なんだよ。

バカ破精とは。

水分を多く含んだ湿気麹を使うと、麹の働きが活発になりすぎて、破精廻りも破精込みも両方とも過剰になります。この状態をバカ破精と一般的に呼んでいます。

酒造りの破精込みとは

お酒造りは、米を原料に、そこに住む微生物の働きを巧みに利用した、生き物と人が共に造り上げる技です。中でも日本酒造りにおいて「破精込み」は、お酒の味わいを左右する重要な工程です。まず、蒸した米に麹菌を繁殖させた麹は、米のデンプンを糖に変える役割を担います。この麹を、酵母を育てるための液体である酒母に加える作業こそが破精込みです。破精込みは、いわばお酒の骨格を形成する最初の段階であり、職人の経験と勘が問われる繊細な作業です。

酒母は、蒸米、麹、水を混ぜ合わせた「水麹」にも麹や蒸米を数回に分けて加えていきます。この時、加える量やタイミングが重要です。一度に大量の麹や蒸米を加えると、急激な環境変化により酵母が弱ってしまい、雑菌が繁殖してしまう恐れがあります。逆に、少しずつ、時間をかけて加えることで、酵母は安定して増殖し、雑菌の繁殖を抑えながら、健全な酒母へと成長していきます。この工程は、ちょうど人が少しずつ食事を摂るように、酵母に栄養を与え、じっくりと育てることに似ています。

破精込みの良し悪しは、最終的な日本酒の味わいに直結します。適切な破精込みによって、酵母の活動が活発になり、雑味のない、すっきりとした味わいの日本酒が生まれます。逆に、管理が不十分だと、雑菌が繁殖し、香りが悪く、味が濁ったお酒になってしまうこともあります。そのため、蔵人たちは、温度や湿度、酒母の状態を注意深く観察しながら、長年の経験と勘に基づいて、最適なタイミングと量を見極め、破精込みを行います。まさに、酒造りの根幹を成す工程であり、職人の技と情熱が込められた重要な作業と言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | ポイント | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 麹づくり | 蒸米に麹菌を繁殖させる | 米のデンプンを糖に変える | – | 糖化された米 |

| 酒母づくり | 蒸米、麹、水を混ぜ合わせる | 酵母を育てる液体を作る | – | 水麹 |

| 破精込み | 水麹に麹や蒸米を数回に分けて加える | 酵母を安定して増殖させる | 加える量やタイミングが重要 一度に大量に加えると酵母が弱り、雑菌が繁殖する恐れがある 少しずつ加えることで酵母は安定して増殖し、雑菌の繁殖を抑える |

健全な酒母 良:雑味のない、すっきりとした味わいの日本酒 不良:香りが悪く、味が濁ったお酒 |

麹の状態と破精廻り

酒造りにおいて、お酒のもととなる酒母に麹を混ぜ合わせる作業、いわゆる破精込み。破精込みと並んで、いや、破精込み以上に重要なのが「破精廻り」です。これは、酒母に麹をすべて加える前に、まず酒母の一部を別の容器に移し、そこに麹を加えて様子を見る作業のことを指します。言わば、本番前の予行演習のようなものです。

この破精廻りで、麹の状態を入念に確認することで、仕上がるお酒の味わいを左右する幾つかの要素を予測することができます。まず確認するのは、麹の酵素力。麹に含まれる酵素は、蒸した米のデンプンを糖に変える、糖化という大切な役割を担います。破精廻りで、糖化が順調に進んでいれば、酒母は白く濁ってきます。さらに、甘い香りが漂ってくるのも、糖化がうまくいっている証拠です。まるで、甘酒のような香りが漂うのです。

逆に、糖化が順調に進んでいない場合はどうなるのでしょうか。例えば、麹の酵素力が弱かったり、麹の水分量が適切でなかったりすると、酒母の色や香りに変化が見られません。つまり、糖が十分に作られていないのです。こうなると、目指す味わいの日本酒にはなりません。

また、破精廻りでは、麹の温度管理も大切です。麹は生き物なので、温度が高すぎると酵素が壊れてしまい、低すぎると活動が鈍くなります。適切な温度で管理することで、酵素の力を最大限に引き出すことができるのです。破精廻りで得られた情報をもとに、麹の量や温度、仕込みの時間を調整することで、目指すお酒の味わいに近づけていきます。まさに、破精廻りは、酒造りの羅針盤と言えるでしょう。

| 作業 | 目的 | 確認事項 | 結果(良好) | 結果(不良) | 調整事項 |

|---|---|---|---|---|---|

| 破精廻り | 本番(破精込み)前の予行演習、麹の状態確認 | 麹の酵素力、糖化の状態、温度管理 | 酒母が白く濁り、甘い香り(甘酒のような香り) | 酒母の色や香りに変化なし | 麹の量、温度、仕込み時間 |

水分過多が招くバカ破精

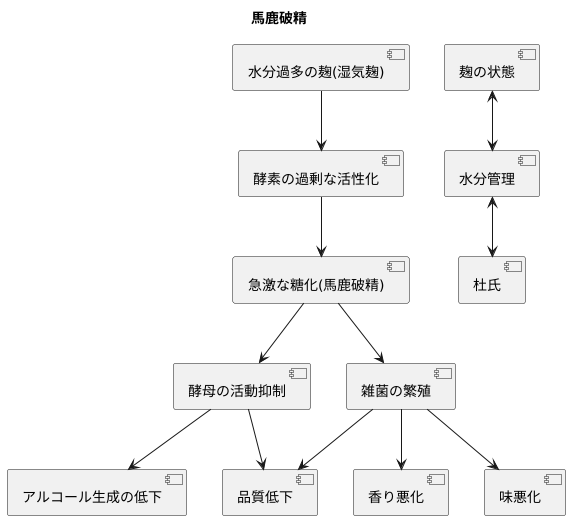

酒造りにおいて、麹は蒸米に含まれるでんぷんを糖に変える大切な役割を担っています。この糖を酵母が食べてアルコールを作り出すのですが、麹造りの際に水分が多すぎると、この繊細な工程に思わぬ問題が生じます。それが「馬鹿破精」と呼ばれる現象です。

麹の出来を左右する重要な要素の一つに水分量があります。水分が多すぎる麹、いわゆる湿気麹を用いると、麹に含まれる酵素の働きが過剰に活発になりすぎてしまいます。まるで水を得た魚のように、酵素が暴走し、でんぷんを糖に変える作業があまりにも速く進んでしまうのです。これが馬鹿破精の正体です。

馬鹿破精は、一見すると糖化が順調に進んでいるように見えますが、実は酒造り全体に悪影響を及ぼします。糖化が急速に進むと、酵母にとって過酷な環境になり、活動が抑制されてしまいます。酵母は糖を食べてアルコールと炭酸ガスを作り出す役割を担っていますが、その活動が弱まると、美味しいお酒はできません。さらに、過剰な糖分は雑菌のエサとなり、繁殖を招いてしまう危険性もあります。雑菌が繁殖すると、お酒の香りが悪くなったり、味が損なわれたりするなど、品質が著しく低下してしまいます。

良質な酒を造るには、麹、酵母、そして蒸米の三者のバランスが重要です。この調和が崩れると、目指す酒質には到達できません。馬鹿破精は、水分管理の失敗によってこの調和が乱れた一つの例と言えるでしょう。杜氏をはじめとする酒造りの職人たちは、長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使して麹の状態を見極め、適切な水分管理を行うことで、馬鹿破精を防ぎ、最高の酒を造るために日々努力を重ねています。絶妙なバランスの上に成り立つ酒造りの奥深さを物語る一つのエピソードと言えるでしょう。

湿気麹の注意点

酒造りにおいて、麹は命とも言えるほど大切なものです。麹の良し悪しは、お酒の出来栄えに直結します。中でも麹の水分量は、酒造りの成否を分ける重要な要素の一つです。水分が多すぎる、いわゆる湿気麹は、様々な問題を引き起こす可能性があります。湿気麹とは、読んで字のごとく水分を多く含んだ麹のことです。米の蒸し加減や麹菌の繁殖具合、保管場所の環境など、様々な要因が水分量に影響を与えます。

適切な水分量の麹は、柔らかく、ほのかな甘みと麹菌の香りがします。しかし、湿気麹はベタベタとした感触で、香りが強く、場合によっては酸っぱい臭いがすることもあります。このような湿気麹を使うと、醪(もろみ)の中で雑菌が繁殖しやすくなり、「馬鹿破精(ばかはぜ)」と呼ばれる異常発酵を引き起こす可能性が高まります。馬鹿破精は、醪が激しく泡立ち、温度が急上昇する現象で、お酒の品質を著しく低下させてしまいます。酷い場合には、仕込み全体が無駄になってしまうこともあります。

そのため、湿気麹を使う場合は、水分量を適切に調整する必要があります。例えば、風通しの良い場所で麹を薄く広げて乾燥させる、あるいは水分量の少ない麹と混ぜ合わせるといった方法があります。麹の状態を見極め、最適な調整を行うには、長年の経験と勘が必要です。熟練の杜氏は、麹の見た目や香り、手触りなどから、その水分量を瞬時に判断し、適切な処置を施します。

このように、湿気麹は酒造りにとって扱いの難しい材料です。しかし、適切に調整することで、良質な日本酒を造ることも可能です。杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 湿気麹とは | 水分を多く含んだ麹のこと。米の蒸し加減、麹菌の繁殖具合、保管場所の環境などが影響する。 |

| 適切な麹 | 柔らかく、ほのかな甘みと麹菌の香りがする。 |

| 湿気麹の特徴 | ベタベタとした感触、香りが強い、場合によっては酸っぱい臭いがする。 |

| 湿気麹の問題点 | 醪(もろみ)の中で雑菌が繁殖しやすくなり、「馬鹿破精(ばかはぜ)」と呼ばれる異常発酵を起こす可能性がある。 |

| 馬鹿破精とは | 醪が激しく泡立ち、温度が急上昇する現象。お酒の品質を著しく低下させる。 |

| 湿気麹への対処法 | 風通しの良い場所で乾燥、水分量の少ない麹と混ぜる。 |

| 杜氏の役割 | 麹の状態を見極め、最適な調整を行う。 |

品質管理の重要性

酒造りは、繊細な生き物である麹を育てる工程であり、その品質を左右するものは数多あります。まるで我が子を育てるように、丹精込めて麹を育て、美味しい酒へと昇華させるには、徹底した品質管理が欠かせません。

まず、麹にとって水は命の源です。麹の水分量は、その後の発酵に大きく影響するため、適切な水分量を保つことが肝要です。乾燥しすぎると発酵が進まず、反対に水分が多すぎると雑菌が繁殖し、酒の味が損なわれてしまいます。

温度管理もまた、品質を左右する重要な要素です。麹は生き物ですから、温度が高すぎると弱ってしまい、低すぎると活動が鈍くなります。麹の種類や季節、気温の変化に応じて、最適な温度を維持する必要があります。そのため、蔵人たちは常に温度計で確認し、細心の注意を払って温度管理を行っています。

衛生管理もまた、酒造りにおいて軽視できない要素です。雑菌の混入は、酒の品質を著しく低下させます。蔵人たちは、常に清潔な環境を保ち、道具や設備を丁寧に洗浄し、殺菌を行うことで、雑菌の繁殖を防いでいます。特に、「馬鹿破精」と呼ばれる、麹が腐敗してしまう現象は、衛生管理の不足が原因の一つです。これを防ぐためには、麹の状態を常に注意深く観察し、異変があれば速やかに適切な処置をする必要があります。

高品質な酒を造るためには、これらの管理を怠ることなく、一つ一つ丁寧に作業を行うことが重要です。蔵人たちは、長年培ってきた経験と技術を活かし、日々研鑽を積み、最高の酒を造るために全力を注いでいます。そして、その努力と情熱が、消費者に美味しい酒を届ける源となっているのです。

| 要素 | 重要性 | 詳細 | 問題点 |

|---|---|---|---|

| 水 | 麹の命の源 | 適切な水分量が発酵に影響 | 乾燥しすぎ:発酵が進まない 水分が多すぎ:雑菌繁殖、味が損なわれる |

| 温度 | 品質に影響 | 麹の種類、季節、気温に応じて最適な温度維持 | 高すぎ:麹が弱る 低すぎ:活動が鈍る |

| 衛生管理 | 品質維持に不可欠 | 雑菌混入防止、清潔な環境維持、道具の洗浄・殺菌 | 雑菌混入:品質低下 馬鹿破精(麹の腐敗):衛生管理不足 |