五つの基本味:味覚の冒険へ

お酒を知りたい

先生、基本味って五つあるんですよね?お酒にも基本味はありますか?

お酒のプロ

そうだね、基本味は五つある。もちろんお酒にも基本味は感じられるよ。例えば、日本酒だと甘味、辛口の日本酒だと苦味、ワインだと酸味など、お酒の種類によって様々な味が感じられるんだ。

お酒を知りたい

なるほど!でも、お酒って苦かったり、酸っぱかったりするのに、なぜ人は好んで飲むのでしょうか?

お酒のプロ

それはね、味覚は五つの基本味だけでなく、香りや温度、舌触りなど様々な要素が組み合わさって感じるものだからなんだ。そして、人それぞれ味覚の感じ方や好みは違う。だから苦味や酸味も、他の要素と合わさることでおいしさとして感じられるんだよ。さらに、お酒の種類によっては、体に良い成分が含まれているものもあるんだよ。

基本味とは。

お酒の味を語る言葉に『基本味』というものがあります。これは、甘味、苦味、酸味、塩味、うま味の五つの味のことです。これらの味は、舌などにある『味蕾(みらい)』という器官で感じられ、そこから神経を通って脳に伝わります。生まれたばかりの赤ちゃんは、甘味と旨味だけを美味しいと感じます。これは、お母さんのお腹の中の羊水や母乳に含まれる成分と関係があります。赤ちゃんが成長して色々なものを食べるようになると、様々な味を感じられるようになり、好きな味や嫌いな味も出てくるようになります。

味覚の基礎知識

美味なる食事は、暮らしに彩りを添える大切な楽しみの一つです。私たちが食べ物を美味しいと感じるのは、味覚という感覚のおかげです。この味覚の土台となるのは、甘み、苦み、酸味、塩味、うま味の五つの要素です。これらは基本味と呼ばれ、舌をはじめとする口の中に点在する、味蕾という小さな感覚器官で感じ取られます。

味蕾は、食べ物の成分と反応することで、その情報を電気信号に変換します。この信号は味覚神経を通って脳に送られ、私たちは「甘い」「苦い」といった味覚を認識するのです。味覚は、単独で感じられることもあれば、複数組み合わさって複雑な味わいとなることもあります。例えば、皆に好まれるカレーライスを考えてみましょう。スパイスの辛み、野菜の甘み、肉のうま味など、様々な味が含まれています。これらの味が複雑に絡み合い、奥深い味わいを作り出しているのです。

また、同じ料理を食べたとしても、人によって味の感じ方が変わるという面白い現象があります。これは、味蕾の数や、味に対する敏感さ、過去の食経験、その日の体調など、様々な要素が影響しているためです。生まれ持った体質や、育ってきた環境によって、味覚は一人ひとり異なるのです。例えば、苦みに敏感な人は、野菜の中でもゴーヤなどの苦い野菜を苦手とする傾向があります。逆に、苦みに鈍感な人は、同じ野菜を好んで食べるかもしれません。

自分にとってどんな味が好きか、どんな料理が美味しいと感じるかを意識することは、食生活をより豊かにする上でとても大切です。自分の味覚の好みを理解することで、新しい食材や料理に挑戦する勇気が湧き、食の世界が広がっていくでしょう。また、健康管理にも役立ちます。例えば、塩味に敏感な人は、塩分の摂りすぎに気を付けることができます。このように、味覚への意識を高めることは、日々の食事をより楽しく、健康的なものにするために繋がります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 基本味 | 甘み、苦み、酸味、塩味、うま味の五つ |

| 味覚の受容 | 舌にある味蕾という感覚器官で味を感じ、その情報が脳に伝達される |

| 味の複雑さ | 基本味が単独または複数組み合わさって複雑な味となる(例:カレーライス) |

| 個人差 | 味蕾の数、味覚の敏感さ、食経験、体調などにより味覚は異なる(例:苦みの感受性) |

| 味覚の重要性 | 食生活の充実、新しい食材への挑戦、健康管理(例:塩分摂取の調整)に繋がる |

生まれたばかりの赤ちゃんの味覚

この世に生を受けたばかりの赤ちゃんは、まだ複雑な味覚を認識することができません。味覚は成長とともに発達していくものですが、生まれたばかりの赤ちゃんがおいしいと感じるのは、主に甘味と旨味に限られています。これは偶然ではなく、生命の神秘ともいうべき、母子の繋がりと深く関わっています。

母親の胎内で赤ちゃんを包み込む羊水は、ほんのりとした甘味を持っているといわれています。そして、誕生後に赤ちゃんが口にする母乳もまた、甘味と旨味が主成分です。つまり、赤ちゃんは誕生の前後を通して、一貫して甘味と旨味に包まれているのです。このことから、赤ちゃんにとって甘味と旨味は、母親の存在を感じ、安心感を得るための大切な合図となっていると考えられています。母親の温もりを味覚を通して感じ取ることで、赤ちゃんは情緒が安定し、健やかに成長していくことができるのです。

また、甘味と旨味は、赤ちゃんの生命維持という観点からも重要な役割を担っています。甘味は、エネルギー源となる糖質の存在を示す合図であり、旨味は、体の組織を作るタンパク質の存在を示す合図です。これらの栄養素は、生まれたばかりの赤ちゃんが成長していく上で欠かせないものです。赤ちゃんは本能的に甘味と旨味を好むようにプログラムされており、これらの味を積極的に求めることで、必要な栄養を効率的に摂取し、すくすくと成長していくことができるのです。

このように、甘味と旨味は、単なる味覚の好みを超えた、生命の根源に関わる深い意味を持っています。赤ちゃんがこれらの味を好むのは、進化の過程で獲得された、生き残るための戦略と言えるでしょう。そして、この二つの味は、私たち人間にとって、生涯を通じて最も根源的な味覚として、心の奥底に刻み込まれているのです。

| 味覚 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| 甘味 | エネルギー源となる糖質の存在を示す |

|

| 旨味 | 体の組織を作るタンパク質の存在を示す |

|

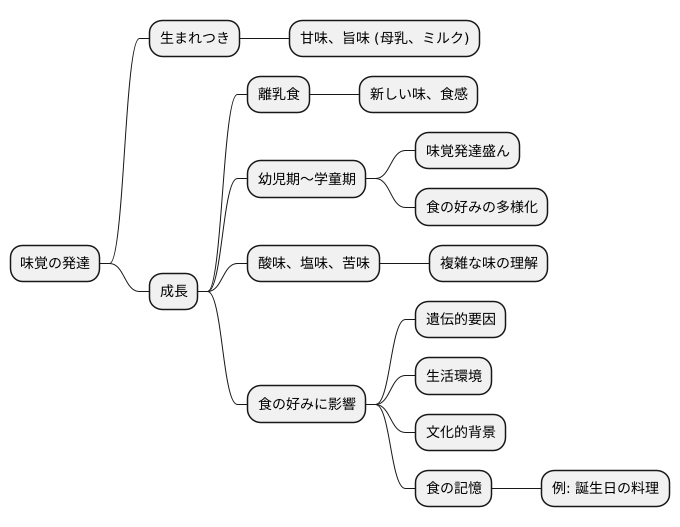

成長と味覚の変化

生まれたばかりの私たちは、限られた味覚しか持っていません。甘味と旨味は、母乳やミルクに含まれるため、本能的に好むようにできています。これは、生存のために必要な栄養を摂取するための大切な機能です。月齢が進むにつれて、離乳食が始まり、様々な食材を口にする機会が増えてきます。はじめは、慣れない味や食感に戸惑い、拒否反応を示すことも少なくありません。しかし、繰り返し口にすることで、徐々に新しい味に慣れていきます。特に、幼児期から学童期にかけては、味覚の発達が著しい時期です。この時期に様々な食材に触れることで、味覚の幅が広がり、食の好みも多様化していきます。

最初は認識できなかった酸味、塩味、苦味も、次第に感じ取れるようになり、複雑な味の構成を理解できるようになります。例えば、甘味と酸味のバランスがとれた果物や、旨味と塩味が調和した料理など、多様な味を味わう喜びを覚えていきます。

食の好みは、遺伝的な要因だけでなく、生活環境や文化的な背景からも影響を受けます。辛い料理が食卓に並ぶことの多い家庭で育った子どもは、自然と辛い味に慣れ親しみ、好んで食べるようになるでしょう。また、家族が好んで食べる料理は、子どもにとっても馴染み深い味となり、食の記憶として刻まれていきます。誕生日や祝い事など、特別な日に食べた料理は、大人になってからも懐かしく思い出されることがあります。このように、味覚は、個人の経験や思い出と深く結びついているのです。生まれてから大人になるまで、私たちは様々な味覚体験を通して、自分だけの味覚の地図を築き上げていくのです。

味覚と健康

私たちの健康は、日々の食事と密接に関係しています。そして、食事の楽しみや満足感に直結する「味覚」もまた、健康と深い関わりがあるのです。味覚は、単に食べ物の好き嫌いを決めるだけでなく、体が必要とする栄養素を摂取するための重要な役割を果たしています。

例えば、塩味を好む人は、塩分の摂り過ぎにつながりやすい傾向があります。塩分の過剰摂取は、高血圧や腎臓病などの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。反対に、薄味を好む人は、必要な栄養素が不足してしまう可能性があります。特に高齢の方は、薄味によって食欲が低下し、低栄養に陥りやすくなる場合があるので注意が必要です。

健康を維持するためには、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五つの基本味をバランス良く取り入れることが大切です。それぞれの味には、体に重要な役割があります。甘味はエネルギー源となり、塩味は体内の水分バランスを調整します。酸味は疲労回復を促し、苦味は消化を助ける働きがあります。うま味は、たんぱく質の摂取を促す大切な役割を担っています。これらの味をバランス良く摂ることで、健康的な食生活を送ることができます。

また、年齢を重ねるにつれて味覚は衰えていくことがあります。これは、舌にある味蕾(みらい)という味を感じる細胞の数が減少することが原因の一つです。加齢による味覚の変化は自然な現象ですが、食生活に気を配ることで、健康寿命を延ばすことにつながると考えられています。

自分の味覚の好みや変化を理解し、バランスの良い食事を心掛けることが、健康な毎日を送る上で非常に重要です。日々の食事で五感を意識し、食材の香りや彩り、食感を楽しむことも、食生活を豊かにし、健康維持に繋がります。そして、定期的な健康診断も忘れずに行い、自分の体の状態を把握することも大切です。

| 味覚 | 役割 | 過剰摂取/不足のリスク |

|---|---|---|

| 甘味 | エネルギー源 | – |

| 塩味 | 体内の水分バランス調整 | 高血圧、腎臓病などの生活習慣病 |

| 酸味 | 疲労回復 | – |

| 苦味 | 消化促進 | – |

| うま味 | たんぱく質摂取促進 | – |

年齢による味覚の変化: 加齢により味蕾の数が減少し、味覚が衰える可能性があります。

健康維持のためのポイント:

- 五味をバランス良く摂取する

- 食生活に気を配る

- 五感を意識して食事を楽しむ

- 定期的な健康診断を受ける

食文化と味覚

食文化と味覚は切っても切れない関係にあります。人が何を美味しいと感じるかは、育った環境によって大きく左右されます。その土地の気候や風土、歴史、そして人々の生活様式が複雑に絡み合い、独自の食文化を形成し、味覚の根幹を築いていきます。

例えば、日本の食文化を考えてみましょう。四季のはっきりとした変化の中で、私たちは旬の食材を大切に味わう文化を育んできました。そして、「だし」という独特の文化が、日本人の味覚の基礎を築き上げてきたと言えるでしょう。昆布や鰹節から丁寧に引いただしは、料理に奥深い風味と「うま味」を加え、日本料理特有の繊細な味わいを生み出します。味噌汁や煮物、うどんのだしなど、日本の食卓には欠かせない存在です。

一方、東南アジアの食文化を見てみると、日本とは全く異なる味覚の世界が広がっています。例えばタイ料理では、辛味、酸味、甘味、塩味、そしてうま味が複雑に絡み合った刺激的な味わいが特徴です。唐辛子やライム、ナンプラーなどを巧みに使い、独特の風味を生み出しています。高温多湿な気候の中で、これらの香辛料は食欲を増進させるだけでなく、保存性を高める役割も果たしてきたのです。

このように、世界の食文化は実に多様です。それぞれの地域で好まれる味や、用いられる食材、調理法は千差万別です。しかし、その違いこそが、食文化の魅力と言えるでしょう。異なる食文化に触れることは、自分の味覚の幅を広げ、食に対する新たな発見をもたらしてくれます。世界には、まだ知らない美味しい料理が数え切れないほど存在します。五感を研ぎ澄まし、様々な食文化に触れることで、食の楽しみは無限に広がっていくでしょう。

| 地域 | 特徴 | 味覚 | 例 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 四季の変化、旬の食材、だし文化 | 繊細な味わい、うま味 | 味噌汁、煮物、うどん |

| 東南アジア(タイ) | 高温多湿な気候、香辛料の使用 | 辛味、酸味、甘味、塩味、うま味の複雑な絡み合い | タイ料理(唐辛子、ライム、ナンプラーなどを使用) |