酒米の秘密:心白を探る

お酒を知りたい

先生、『心白』って、お米の中にある白い部分のことですよね? 何でそれがお酒造りに重要なんですか?

お酒のプロ

そうだね。『心白』はお米の中心部にある白い部分のことだ。お酒造りで重要なのは、麹(こうじ)を作る時なんだよ。麹菌っていうカビの一種がお米を分解して、お酒のもとになる成分を作ってくれるんだけど、この『心白』の部分は、お米の他の部分に比べて、麹菌が入り込みやすい構造になっているんだ。

お酒を知りたい

入り込みやすい構造…って、どういうことですか?

お酒のプロ

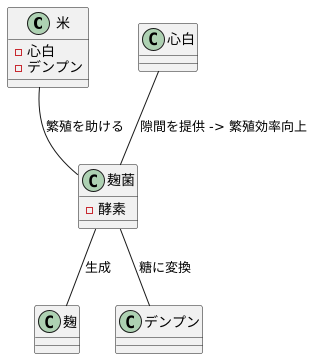

『心白』は、デンプンの粒子が他の部分よりスカスカに詰まっているんだ。だから、麹菌がその隙間に入り込んで、お米全体に広がりやすい。そうすると、麹菌が効率よくお米を分解してくれるから、良い麹ができる。良い麹は、美味しいお酒造りの第一歩なんだよ。

心白とは。

お酒造りに適したお米には『心白』と呼ばれる部分があります。これは、お米の中心にある白くて濁った部分のことです。この部分は、お米の中にあるデンプンの粒子がまばらに並んでいて、麹を作る時に麹菌が奥まで入り込みやすいので、質の良い麹を作りやすいという特徴があります。

はじめに

美味しいお酒を造るには、原料となるお米選びが肝心です。私たちが普段口にするお米とは違い、お酒造りに適した「酒造好適米」と呼ばれる特別なお米が使われます。

酒造好適米には、いくつか重要な特徴があります。まず、粒が大きく、デンプン質を多く含んでいることです。お酒は、お米に含まれるデンプンを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えることで造られます。そのため、デンプンを豊富に含むお米ほど、多くのアルコールを生成できるのです。さらに、タンパク質が少ないことも大切です。タンパク質が多いと、お酒の雑味や濁りの原因となることがあります。

そして、酒造好適米の中でも特に重要な要素の一つが「心白」です。心白とは、お米の中心部にある白く不透明な部分のことです。お米の粒を割ってみると、中心部に白い斑点のように見える部分です。この心白は、純粋なデンプンでできています。

心白が大きいほど、デンプンの含有量が多く、雑味となるタンパク質や脂質が少ない良質な酒造好適米と言えます。心白が大きいお米は、麹菌が米のデンプンを糖に変える「糖化」をスムーズに行うことができます。糖化が順調に進めば、酵母によるアルコール発酵も活発になり、香り高く風味豊かなお酒に仕上がります。

代表的な酒造好適米である山田錦は、この心白が大きく、良質な酒を造るのに最適なお米として知られています。このように、心白は、美味しいお酒を造る上で欠かせない重要な要素なのです。心白の大きさや質によって、お酒の味わいや香りが大きく左右されるため、酒造りに携わる人々は、心白に細心の注意を払いながらお米を選んでいます。

| 特徴 | 詳細 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 粒の大きさ | 大きい | デンプンを多く含み、多くのアルコールを生成できる。 |

| デンプン含有量 | 多い | アルコール生成に重要。 |

| タンパク質含有量 | 少ない | 雑味や濁りの原因となるため、少ない方が良い。 |

| 心白 | 大きいほど良い |

|

| 代表的な酒造好適米 | 山田錦 | 心白が大きく、良質な酒を造るのに最適。 |

心白とは何か

お酒造りに適したお米、酒造好適米を割ってみると、中心部に白く濁った部分を見つけることがあります。これが心白と呼ばれるものです。心白とは、お米の胚乳の中心部に現れる、白く不透明な部分のことです。この心白は、ただ白く濁っているだけでなく、お酒の出来栄えを左右する大切な役割を担っています。

心白の大きさは、お酒の質に直結します。心白が大きいほど、麹菌が米の内部まで入り込みやすくなるからです。麹菌は、蒸したお米に繁殖し、お米のデンプンを糖に変える働きをします。この糖が、のちにアルコールへと変わっていくのです。ですから、麹菌が米の奥深くまでしっかりと根を張ることが、美味しいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。心白部分が大きいお米は、麹菌にとってまるで温室のような生育しやすい環境を提供してくれるのです。反対に、心白が小さいお米は、麹菌が繁殖しにくく、雑菌が繁殖する可能性も高まります。雑菌が増えると、お酒の香りが悪くなったり、味が損なわれたりする原因となるため、心白の大きさは品質管理の上でも重要な要素となります。

では、なぜ心白は麹菌の生育に適しているのでしょうか?それは、心白部分の構造にあります。お米の粒はデンプンでできていますが、心白の部分は、他の部分に比べてデンプンの密度が低く、隙間が多い構造をしています。この隙間が多い構造こそが、麹菌にとって理想的な生育場所となるのです。麹菌は、この隙間に菌糸を伸ばし、効率よく繁殖していくことができます。まるでスポンジのように、麹菌を迎え入れる準備が整っていると言えるでしょう。このように、心白は、酒造好適米を選ぶ上で欠かせない要素の一つであり、美味しいお酒を造るための大切な鍵を握っているのです。

心白の役割

お酒造りで欠かせない麹。その麹造りに深く関わるのが、お米の中心にある白い部分、心白です。麹とは、蒸したお米に麹菌という微生物を繁殖させたもので、お酒造りの出発点と言えるでしょう。この麹菌が、お米のデンプンを糖に変える酵素を生み出し、その糖がのちにアルコールへと変化していくのです。

心白の大きな役割は、麹菌の繁殖を助けることにあります。お米の粒には、デンプンがぎっしりと詰まっていますが、心白の部分だけはデンプンの密度が低く、隙間が多い構造をしています。例えるなら、ぎゅっと詰まった土よりも、空気を含んだふかふかした土の方が、植物の根が伸びやすいのと同じです。心白の隙間に入り込んだ麹菌は、お米全体に広がりやすく、効率よく繁殖できるのです。

また、麹菌が米の内部まで入り込むことで、デンプンが糖に変換される効率も高まります。デンプンが豊富なお米も、麹菌が表面にしか繁殖できなければ、その力を十分に発揮することはできません。心白があることで、麹菌は米の奥深くまで入り込み、デンプンを余すことなく糖に変えていくことができるのです。

こうして質の高い麹ができると、お酒の味わいや香りに大きな影響を与えます。心白の大きいお米から造られたお酒は、香りが高く、味わい深いものになる傾向があります。まさに、心白はお米の小さな一部分でありながら、美味しいお酒造りに欠かせない、重要な要素と言えるでしょう。

心白と酒質の関係

お酒造りに欠かせないお米の中心にある白い部分、心白。この心白の良し悪しが、お酒の出来栄えを大きく左右します。 心白とは、お米の中心部にあるデンプンが濃縮した部分で、白く濁って見えます。この心白の大きさと質が、お酒の品質に直結するのです。

まず、心白の大きさは、麹造りに大きく影響します。麹とは、蒸したお米に麹菌という微生物を繁殖させたもので、お酒造りの要となるものです。心白が大きいお米は、麹菌がこの心白に入り込みやすく、隅々までしっかりと繁殖することができます。すると、デンプンが糖に分解されやすくなり、質の高い麹が出来ます。良い麹ができれば、お酒も美味しくなります。反対に、心白が小さいと、麹菌が十分に繁殖できず、デンプンが糖に分解されにくいため、雑味のあるお酒になってしまうことがあります。

次に、心白の質も重要です。 心白は、均一で濁りのないものが理想的です。このような心白は、麹菌が繁殖しやすく、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。雑菌が繁殖すると、お酒に雑味や香りが付いてしまい、品質が低下してしまいます。濁りのない綺麗な心白は、雑菌の繁殖を防ぎ、お酒の純粋な味わいを守る役割を果たしているのです。逆に、心白が小さく濁っている場合は、麹菌が繁殖しにくく、雑菌が繁殖しやすくなってしまいます。これは、お酒の品質に悪影響を及ぼす可能性があります。

このように、心白の大きさや質は、お酒の品質を左右する重要な要素です。そのため、お酒造りに適したお米、いわゆる酒造好適米を選ぶ際には、心白の大きさや質にも注目することが大切です。心白が大きく、均一で濁りのないお米を選ぶことで、質の高いお酒を造ることができます。美味しいお酒を造るためには、お米選びからこだわることが大切なのです。

| 項目 | 心白の状態 | 麹菌繁殖 | デンプン分解 | お酒の品質 | 雑菌繁殖 |

|---|---|---|---|---|---|

| 心白大 | 良い(均一、濁りなし) | 容易 | 容易 | 良い | 抑制 |

| 心白小 | 悪い(濁りあり) | 困難 | 困難 | 悪い(雑味) | 促進 |

代表的な酒造好適米

日本酒造りに欠かせないのが、酒造好適米と呼ばれる特別な米です。 酒造好適米は、食用米とは異なり、大きな心白、タンパク質の少なさ、そして溶けやすいデンプン質といった特徴を持っています。これらの特徴が、良質な麹造りと、雑味のないすっきりとしたお酒を生み出す鍵となります。数ある酒造好適米の中でも、特に有名な品種をいくつかご紹介しましょう。

まず、「酒米の王様」と呼ばれるのが山田錦です。山田錦は、非常に大きな心白を持ち、デンプン質が均一に分布しているため、香り高く繊細な吟醸酒造りに最適です。その上品な香りと味わいは、多くの日本酒愛好家を魅了しています。次に、五百万石は、山田錦に比べると心白は少し小さいですが、栽培のしやすさとバランスの取れた味わいから、広く愛用されています。淡麗辛口から濃醇甘口まで、様々なタイプのお酒に仕上がり、「万能型」の酒米と言えるでしょう。

そして、酒造好適米の中でも異彩を放つのが雄町です。雄町は、非常に古い歴史を持つ品種で、独特の力強い風味とコクが特徴です。栽培が難しいため生産量は少ないですが、その個性的で濃醇な味わいは、多くの日本酒ファンを虜にしています。その他にも、華やかな香りの美山錦や、穏やかな味わいの兵庫北錦など、様々な酒造好適米が存在します。それぞれの酒米の特徴を知ることで、日本酒選びの楽しみも広がります。 酒米の違いが、日本酒の多様な個性を生み出していると言えるでしょう。

| 酒米名 | 特徴 | 適した日本酒 |

|---|---|---|

| 山田錦 | 大きな心白、均一なデンプン質、香り高く繊細 | 吟醸酒 |

| 五百万石 | 栽培しやすい、バランスの取れた味わい | 淡麗辛口〜濃醇甘口(万能型) |

| 雄町 | 古い歴史、力強い風味とコク | 濃醇な日本酒 |

| 美山錦 | 華やかな香り | – |

| 兵庫北錦 | 穏やかな味わい | – |

まとめ

お酒造りに適したお米の中心にある白い部分、心白は、日本酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。心白とは、お米の中心部にあるデンプンが詰まった部分で、不透明で白く見えます。この心白の大きさや質、そして含まれるデンプンの種類によって、麹菌の生育具合に違いが生じ、お酒の仕上がりにも変化が現れます。

麹菌は、蒸したお米に種付けされ、繁殖しながらデンプンを糖に変えていきます。この糖が、酵母によってアルコールへと変化することで、お酒が出来上がります。心白が大きくて柔らかなお米は、麹菌が奥まで入り込みやすく、繁殖が活発になります。すると、デンプンが効率よく糖に変換され、豊かで奥行きのある味わいの日本酒が生まれます。反対に、心白が小さく硬いお米では、麹菌の繁殖が遅く、糖化もゆっくりと進みます。そのため、すっきりとした軽やかな味わいの日本酒となる傾向があります。

酒造好適米には、山田錦、雄町、五百万石など様々な種類があり、それぞれ心白の大きさや質が異なります。例えば、山田錦は心白が大きく柔らかく、大吟醸酒などの高級酒造りに適しているとされています。一方、雄町は心白が小さく硬めですが、独特の力強い味わいを生み出すため、特定名称酒にも用いられます。このように、それぞれの酒造好適米が持つ心白の特徴を理解することで、日本酒の多様な味わいをより深く楽しむことができます。

今度、日本酒を味わう際には、使われているお米の品種やその心白の特徴に思いを巡らせてみてください。お酒のラベルに記載されている情報だけでなく、蔵元のウェブサイトやお酒の専門書などで調べてみると、さらに理解が深まるでしょう。心白という小さな部分に隠された大きな秘密を知ることで、日本酒の世界がより一層広がるはずです。

| 心白の大きさ | 麹菌の繁殖 | 糖化 | 日本酒の味わい | 酒米の例 |

|---|---|---|---|---|

| 大きい・柔らかい | 活発 | 効率的 | 豊かで奥行きのある味わい | 山田錦 |

| 小さい・硬い | 遅い | ゆっくり | すっきりとした軽やかな味わい | 雄町 |