幻の酒米、亀の尾の魅力を探る

お酒を知りたい

先生、『亀の尾』って日本酒の銘柄ですか?なんか聞いたことあるような…

お酒のプロ

いいところに気がつきましたね。『亀の尾』は銘柄ではなく、お酒を作るためのお米、つまり酒米の名前です。漫画『夏子の酒』のモデルになったお米としても有名なんですよ。

お酒を知りたい

あ!そういえば漫画で読んだことがあります。でも、お米の種類なんですか?日本酒を作るためのお米って、他にあるんですか?

お酒のプロ

そうなんです。日本酒造りに適したお米を『酒米』とか『酒造好適米』と言います。『山田錦』って聞いたことありますか?これも有名な酒米の一つです。『亀の尾』は昔はご飯を炊くためのお米として使われていましたが、今ではお酒造りにも使われるようになり、人気が出てきているんですよ。

亀の尾とは。

お酒を作るのに使われるお米の種類である『亀の尾』についてのお話です。このお米は、漫画『夏子の酒』にも登場し、再び広く作られるようになったお米の代表的な品種です。長い間、主に東日本でご飯を炊くためのお米として育てられてきましたが、お酒を作るためのお米としても高い評価を受けていました。炊き上がったご飯は硬くて粒が細いものの、繊細でさっぱりとした味わいが特徴です。

亀の尾とは

「亀の尾」は、日本酒を造るのに最適な米として知られています。その名の由来は、稲穂の形が亀の尻尾に似ていることにあります。この米は、かつて東日本の田んぼで広く育てられており、人々の食卓に並ぶご飯として親しまれていました。しかし、育てるのが難しく、収穫量が毎年安定しないという欠点がありました。そのため、次第に田んぼから姿を消し、「幻の米」と呼ばれるまでになってしまったのです。

ところが近年、日本酒造りに非常に適した性質を持っていることが改めて見直され、再び脚光を浴びるようになりました。特に、漫画『夏子の酒』でこの米が取り上げられたことが大きなきっかけとなり、再び多くの酒蔵で栽培されるようになりました。「復活米」の代表例として、今や全国各地でその独特の風味を持つお酒が楽しめるようになっています。

亀の尾で造られた日本酒は、ふくよかな香りとなめらかな口当たりが特徴です。他の米と比べて、タンパク質が少なく、溶けやすいでんぷん質を多く含んでいるため、きめ細やかで上品な味わいの酒を生み出します。また、低温でじっくりと発酵させることで、その米本来の旨味を最大限に引き出すことができます。

亀の尾を使った日本酒は、その希少性から「幻の酒」と呼ばれることもあり、日本酒愛好家にとっては垂涎の的となっています。さまざまな酒蔵が、それぞれの技で醸し出す亀の尾の酒は、香り、味わい、共に多様性に富んでおり、飲み比べを楽しむのも一興です。かつて食卓を彩っていた米が、時を経て、日本酒という新たな形で再び私たちの心を豊かにしてくれていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 亀の尾 |

| 由来 | 稲穂の形が亀の尻尾に似ている |

| 歴史 | かつて東日本で広く栽培→栽培難・収穫不安定で姿を消す(幻の米)→日本酒造りに最適と再評価(復活米)→漫画『夏子の酒』で人気に |

| 特徴 | 低タンパク質、高でんぷん質 |

| 日本酒の特徴 | ふくよかな香り、なめらかな口当たり、きめ細やかで上品な味わい |

| その他 | 低温発酵で旨味増、希少価値、酒蔵ごとの味の違い |

酒米としての特性

酒造りに欠かせない米、亀の尾はその名の通り、お米の形が亀の尾に似ていることから名付けられました。この亀の尾は、他の食用米とは異なるいくつかの際立った特徴を持っています。まず挙げられるのは、心白の存在です。これは、米粒の中心部にあり、白く濁って見える部分のことです。亀の尾はこの心白が大きく発達しているため、酒造りに非常に適しています。なぜなら、心白は純粋なデンプン質の塊であり、麹菌が繁殖しやすいからです。麹菌は日本酒造りにおいて、蒸した米に繁殖させ、米のデンプンを糖に変える働きをするため、良質な麹を作るためには、この心白が大きく、質の良いものが求められます。亀の尾はこの条件を満たしており、麹菌の生育を助け、風味豊かな麹を生み出すのです。

次に、亀の尾はタンパク質の含有量が少ないという特徴があります。タンパク質は、日本酒に雑味や渋み、濁りを与える原因となるため、酒造りにおいては少ない方が好ましいとされます。亀の尾はこのタンパク質が少ないため、雑味のないすっきりとした味わいの日本酒を造ることができます。このすっきりとした味わいは、亀の尾由来の日本酒の大きな魅力の一つと言えるでしょう。

さらに、亀の尾は米粒が溶けやすいという特性も持っています。日本酒造りでは、蒸した米に麹と水、酵母を加えて醪(もろみ)を造りますが、この際に米が均一に溶けることが重要です。米が溶けにくいと、発酵にムラが生じ、安定した酒質を得ることが難しくなります。亀の尾は溶けやすいため、醪造りの際に米が均一に溶け込み、安定した発酵を促します。これは、酒造りの工程において非常に有利な点です。

このように、心白が大きく発達していること、タンパク質含有量が少ないこと、そして米粒が溶けやすいことなど、亀の尾は酒造りに適した様々な特性を兼ね備えています。これらの特性こそが、亀の尾が多くの酒蔵で貴重な酒米として重宝されている理由と言えるでしょう。亀の尾から生まれる日本酒は、その独特の風味とすっきりとした飲み口で、多くの日本酒愛好家を魅了し続けています。

| 特徴 | 酒造りへの影響 |

|---|---|

| 心白が大きい | 麹菌が繁殖しやすく、風味豊かな麹ができる。 |

| タンパク質含有量が少ない | 雑味のないすっきりとした味わいの酒になる。 |

| 米粒が溶けやすい | 醪が均一に溶け、安定した発酵を促す。 |

味わいの特徴

「亀の尾」という米から生まれたお酒は、その繊細で軽やかな味わいが持ち味です。この米は粒が硬く細長い形をしています。このような米から生まれるお酒は、口にした時の感触が柔らかく、まるで澄んだ水のように透き通った味わいが口の中に広がっていきます。華やかで強い香りではなく、穏やかで上品な香りが鼻をくすぐります。香りを楽しみながら味わうと、米そのものが持つ旨味をしっかりと感じ取ることができます。このお酒の特徴は、酸味が少なく、ふくよかな甘みと後味の良さが絶妙なバランスで調和していることです。そのため、全体的に調和のとれた味わいに仕上がっています。冷やして飲むのも良いですし、温めて飲むのもおすすめです。冷たいお酒としては、キリッとした爽快感を楽しむことができます。一方、温めたお酒としては、まろやかな風味と豊かな香りが一層引き立ちます。温度を変えることで、様々な表情を見せてくれるのも、このお酒の魅力です。ぜひ、色々な温度で飲み比べて、自分好みの味わい方を見つけてみてください。例えば、冷酒として飲む場合は、食前酒として楽しんだり、魚介類などの繊細な料理と合わせるのがおすすめです。一方、燗酒として飲む場合は、肉の煮込み料理など、しっかりとした味付けの料理と相性が良いです。温度帯による味わいの変化を楽しみながら、様々な料理との組み合わせを試してみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 味わい | 繊細で軽やか、柔らかな口当たり、澄んだ水の様な透明感、米本来の旨味 |

| 香り | 穏やかで上品 |

| 風味 | 酸味が少なく、ふくよかな甘みと後味の良さのバランスが良い |

| 飲み方 | 冷酒、燗酒 |

| 冷酒 | キリッとした爽快感、食前酒、魚介類などの繊細な料理と相性○ |

| 燗酒 | まろやかな風味と豊かな香り、肉の煮込み料理などしっかりとした味付けの料理と相性○ |

| 原料米 | 亀の尾(粒が硬く細長い) |

復活への道のり

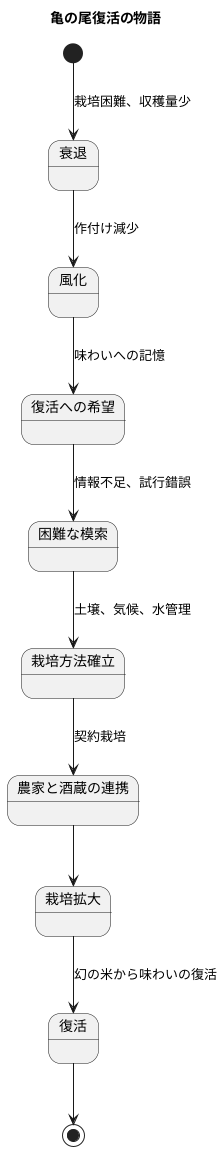

かつて一世を風靡した酒米「亀の尾」は、時代の流れとともに、その姿を消していく運命にありました。栽培が難しい上に収穫量も少なく、高齢化する農家にとってはその負担が大きく、次第に作付けする人がいなくなっていったのです。

しかし、亀の尾の持つ独特の風味と、それから生まれる酒の深い味わいを忘れられない人々がいました。彼らは、亀の尾の復活を夢見て、諦めることなくその道を模索し続けました。

復活への道のりは、まさに困難の連続でした。栽培方法に関する資料は少なく、限られた情報をもとに、試行錯誤を繰り返すしかありませんでした。土壌の性質、気候条件、水管理など、あらゆる要素を検討し、最適な栽培方法を見つけ出すために、彼らは多くの時間を費やしました。まるで、古い文献をひもとき、いにしえの知恵を紐解く探検家のようでした。

農家だけでなく、酒蔵もまた、亀の尾復活に大きな役割を果たしました。彼らは、亀の尾で醸した酒の品質の高さを確信し、農家の栽培を積極的に支援しました。契約栽培という形で、農家に安定した収入を保証することで、栽培への意欲を高めたのです。酒蔵と農家が手を取り合い、共に歩むことで、亀の尾の栽培面積は徐々に拡大していきました。

こうして、多くの情熱と努力によって、亀の尾は再び田んぼにその姿を取り戻しました。幻の米と呼ばれた亀の尾は、見事復活を遂げ、再び人々の口にその豊かな味わいを届けるようになったのです。それは、まさに多くの人々の情熱と努力が結実した、感動的な物語と言えるでしょう。

未来への展望

かつて幻の酒米と呼ばれた「亀の尾」は、今や全国各地でその輝きを取り戻し、様々な酒蔵で日本酒の原料として用いられています。それぞれの土地の気候や水、そして作り手の技が融合し、個性豊かな味わいが生まれています。東北のきりりとした辛口の酒、北陸のまろやかな甘口の酒、九州のふくよかな味わいの酒など、同じ「亀の尾」から驚くほど多様な日本酒が誕生しているのです。

「亀の尾」の魅力は日本酒だけに留まりません。そのふくよかな風味を生かし、芳醇な香りが楽しめる焼酎も造られています。また、きめ細かい米粉を使ったお菓子やパンなども開発され、その用途はますます広がりを見せています。もちもちとした食感と、ほのかな甘みが特徴の「亀の尾」の米粉は、和菓子だけでなく洋菓子にも活用され、新たな食の楽しみを提供しています。

このように「亀の尾」は、日本の食文化を豊かに彩る、なくてはならない存在となっています。その歴史は古く、明治時代に誕生してから幾度もの困難を乗り越え、現在再び脚光を浴びています。この古き良き酒米は、多くの生産者や消費者に愛され、その伝統は未来へとしっかりと受け継がれていくでしょう。

そして、未来を見据え、「亀の尾」の可能性はさらに広がっていきます。新しい栽培技術の研究や、酒造りの技術革新によって、これまで以上に魅力的な酒や食品が生まれることが期待されます。先人たちの知恵と情熱を受け継ぎ、そして新しい発想を加えることで、「亀の尾」は日本の食文化を支える柱として、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。その物語は、これからも脈々と続いていくのです。

| カテゴリ | 「亀の尾」の用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| お酒 | 日本酒 | 地域により様々な味わいを生み出す(東北:辛口、北陸:甘口、九州:ふくよか) |

| 焼酎 | ふくよかな風味と芳醇な香り | |

| その他 | 新しい栽培技術や酒造りの技術革新により、更なる可能性に期待 | |

| 食品 | 米粉を使ったお菓子やパン | もちもちとした食感とほのかな甘み、和菓子だけでなく洋菓子にも活用 |