本醸造酒:日本酒の奥深さを知る

お酒を知りたい

先生、『本醸造酒』ってよく聞くんですけど、どんなお酒なんですか?

お酒のプロ

良い質問だね。『本醸造酒』は、お米と米麹、それに水を使って作るお酒だよ。香りや色が良いのが特徴で、少しだけ醸造アルコールを加えることもできるんだ。ただし、お米の重さの10%までという制限があるんだよ。

お酒を知りたい

醸造アルコールを入れるのはなぜですか?

お酒のプロ

少量の醸造アルコールを加えることで、お酒の香りを引き立てたり、軽やかな飲み口にしたりすることができるんだよ。だからといって、たくさん入れすぎてはいけないから、法律で制限されているんだ。ちなみに昔は『本造り酒』や『本仕込み酒』など色々な呼び方がありましたが、今は『本醸造酒』に統一されているんだよ。

本醸造酒とは。

お酒の種類の一つである『本醸造酒』について説明します。本醸造酒とは、お米を7割以下まで削った白米と、米麹、水、そして醸造アルコールを使って作られたお酒のことです。良い香り、良い味、良い色をしていることが条件です。ただし、醸造アルコールは白米の重さの1割までしか使うことができません。醸造アルコールは95度のものを使うので、その重さを基準に1割までと決められています。本醸造酒は、特定名称酒という特別な名前のお酒の一つです。正式な名前は『本醸造酒』だけで、『本造り酒』や『本仕込み酒』という名前を使うことはできません。

本醸造酒とは

本醸造酒は、日本酒の種類の中でも特定名称酒に分類されるお酒です。特定名称酒とは、原料や製法に一定の基準を満たしたものだけに認められた名称で、品質の高さの目安となります。本醸造酒はその名の通り、醸造にこだわったお酒で、白米、米麹、水に加えて醸造アルコールを使用するのが特徴です。

醸造アルコールは、サトウキビなどから作られる純粋なアルコールで、お酒の風味を整えたり、軽快な飲み口にしたりするために加えられます。ただし、白米の重量の10%までという制限があり、過度な使用は認められていません。この醸造アルコールの添加により、本醸造酒はすっきりとした味わいと豊かな香りが両立したお酒に仕上がります。

また、本醸造酒には精米歩合70%以下という規定があります。精米歩合とは、玄米をどれだけ削ったかを表す数値で、数字が小さいほどよく磨かれていることを意味します。米の外側を削ることで、タンパク質や脂質など、雑味の原因となる成分を取り除くことができ、より洗練されたクリアな味わいになります。本醸造酒は、この精米歩合の規定により、雑味が少なくすっきりとした飲み口を実現しています。

かつては「本造り酒」や「本仕込み酒」などと呼ばれていたこともありましたが、現在は「本醸造酒」に統一されています。これは、消費者が品質を容易に見分けられるようにとの配慮からです。名前が統一されたことで、安心して本醸造酒を選ぶことができるようになりました。様々な蔵元がそれぞれのこだわりを持って醸す本醸造酒、ぜひ飲み比べてその奥深い世界を堪能してみてください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 分類 | 特定名称酒 |

| 原料 | 白米、米麹、水、醸造アルコール |

| 醸造アルコール |

|

| 精米歩合 | 70%以下 |

| 特徴 | すっきりとした味わいと豊かな香り |

| 旧称 | 本造り酒、本仕込み酒など |

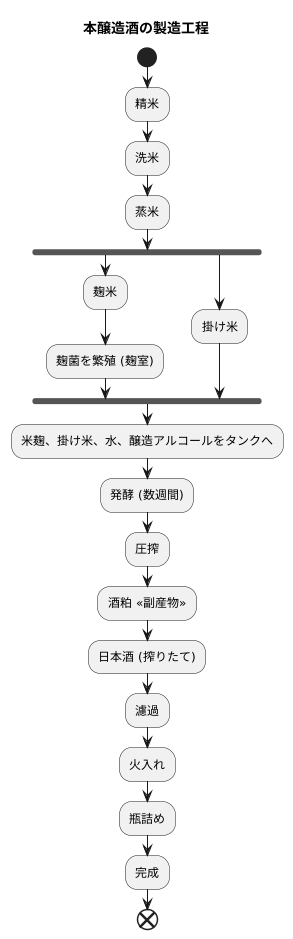

本醸造酒の製造方法

お酒の中でも、本醸造酒と呼ばれる種類は、独特の風味と奥深い味わいが特徴です。米、米麹、水、そして醸造アルコールを巧みに組み合わせ、微生物の力を借りて丹精込めて作られます。その製造工程は、まず厳選されたお米を丁寧に洗い、蒸すことから始まります。蒸されたお米は熱気を帯び、ふっくらと仕上がります。この蒸し米は、大きく分けて二つの用途に分けられます。一つは麹菌を繁殖させるための麹米、もう一つは発酵の際に加える掛け米です。

麹米作りは、蒸し米に麹菌の胞子を振りかけることから始まります。麹室と呼ばれる温度と湿度が管理された部屋で、麹菌は米のデンプンを糖に変える働きをします。この糖が、後の発酵でアルコールを生み出す源となるため、麹作りは日本酒造りの要と言えるでしょう。一方、掛け米は蒸し上がった状態のまま、後の工程で使用されます。

米麹、掛け米、水、そして醸造アルコールを大きなタンクに投入し、いよいよ発酵が始まります。タンクの中では、麹の酵素が掛け米のデンプンを糖に変え、酵母がその糖をアルコールと炭酸ガスに変換していきます。この発酵過程は、温度管理やモロミの状態確認など、蔵人の経験と技術が試される重要な段階です。発酵期間は数週間にも及び、その間、蔵人はタンク内の変化を見守り続けます。

発酵が完了したモロミは、圧力をかけて搾られます。すると、固形分の酒粕と液体部分の日本酒に分離されます。搾りたての日本酒は、まだ荒々しいため、濾過や火入れといった工程を経て、雑味を取り除き、風味を安定させます。こうして、澄んだ輝きを放つ日本酒が完成し、瓶詰めされて私たちの食卓へと届けられます。本醸造酒特有のすっきりとした飲み口と豊かな香りは、こうした複雑な工程を経て初めて生まれるのです。

本醸造酒の味わい

本醸造酒は、米、米麹、そして醸造アルコールを原料として造られる日本酒です。醸造アルコールを加えることで、雑味を抑え、すっきりとした軽やかな飲み口が生まれます。吟醸酒のような華やかな果実を思わせる香りは控えめですが、米本来の柔らかな甘みと旨味、そして穏やかな香りが口の中に広がり、奥深い味わいを醸し出します。

冷やして飲むと、キリッとした爽快感が際立ち、夏の暑い日や、食前酒として最適です。喉越しも良く、料理の味わいを邪魔することなく、食事と共に楽しめます。特に、淡白な白身魚や貝類などの魚介料理との相性が抜群です。

一方、ぬる燗で温めると、米の旨味と香りが一層引き立ち、まろやかな味わいに変化します。まるで絹のように滑らかな口当たりは、秋の夜長や冬の寒い日に、心を温めてくれるでしょう。煮物や焼き魚、鍋料理など、温かい料理と合わせるのがおすすめです。

このように、本醸造酒は温度によって様々な表情を見せるため、季節や料理に合わせて幅広く楽しむことができます。日本酒初心者の方にも飲みやすく、日本酒の世界を広げるきっかけとなるお酒と言えるでしょう。また、価格も比較的お手頃なものが多いため、気軽に楽しめる点も魅力です。普段の晩酌にはもちろん、ちょっとした贈り物にも最適です。ぜひ、様々な温度帯で試して、自分好みの味わい方を見つけてみてください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 原料 | 米、米麹、醸造アルコール |

| 味わい | すっきりとした軽やかな飲み口、米本来の柔らかな甘みと旨味、穏やかな香り |

| 冷酒 | キリッとした爽快感、夏の暑い日や食前酒、淡白な魚介料理と相性抜群 |

| 燗酒 | 米の旨味と香りが引き立ち、まろやかな味わい、秋の夜長や冬の寒い日に最適、煮物、焼き魚、鍋料理と相性抜群 |

| その他 | 日本酒初心者向け、価格がお手頃、贈り物にも最適 |

本醸造酒と他の日本酒との違い

日本酒は、原料や製法によって様々な種類に分けられます。その中で、本醸造酒は他の日本酒とどう違うのでしょうか。大きな違いは、醸造アルコールの添加の有無と、米を磨く割合である精米歩合にあります。

まず、本醸造酒とは、米、米麹、水に加えて、醸造アルコールを添加した日本酒のことです。この醸造アルコールは、日本酒本来の風味を損なわない範囲で添加され、すっきりとした飲み口と軽やかな味わいを生み出します。

一方で、醸造アルコールを添加しない日本酒としては、純米酒が挙げられます。純米酒は米、米麹、水のみを原料として造られるため、米本来の旨味とコクを深く感じることができます。力強く、重厚な味わいを好む方に人気です。

また、精米歩合も日本酒の味わいを左右する重要な要素です。精米歩合とは、玄米から削り取った割合を示す数値で、数値が低いほど、より多くの米を削り取っていることを意味します。本醸造酒は、精米歩合が70%以下である必要があります。

本醸造酒よりもさらに精米歩合が低い日本酒としては、吟醸酒や大吟醸酒があります。吟醸酒は60%以下、大吟醸酒は50%以下と定められています。これらは、米を丁寧に磨き上げることで、雑味のない華やかでフルーティーな香りを引き出しています。吟醸酒は、上品な香りとすっきりとした味わいが調和しており、大吟醸酒は、吟醸酒よりもさらに香りが高く、繊細で優雅な味わいが特徴です。

このように、本醸造酒と他の日本酒は、醸造アルコールの添加の有無と精米歩合によって、風味や香りが大きく異なります。それぞれの日本酒の特徴を理解することで、自分の好みに合ったお酒を選び、より深く日本酒の世界を楽しむことができるでしょう。

| 種類 | 醸造アルコール | 精米歩合 | 味わい |

|---|---|---|---|

| 本醸造酒 | 添加あり | 70%以下 | すっきりとした飲み口と軽やかな味わい |

| 純米酒 | 添加なし | 規定なし | 米本来の旨味とコクが深い、力強く重厚な味わい |

| 吟醸酒 | 添加あり(※純米吟醸もある) | 60%以下 | 華やかでフルーティーな香り、上品な香りとすっきりとした味わい |

| 大吟醸酒 | 添加あり(※純米大吟醸もある) | 50%以下 | 吟醸酒よりもさらに香りが高く、繊細で優雅な味わい |

本醸造酒の楽しみ方

本醸造酒は、幅広い温度帯で楽しめるお酒です。キリッと冷えた冷酒から、じんわりと温まる熱燗まで、温度を変えることで様々な表情を見せてくれます。

まずは冷酒から。よく冷えた本醸造酒は、口に含んだ瞬間に爽快な喉越しと、すっきりとした味わいが広がります。夏の暑い日や、食前酒として楽しむのがおすすめです。特に、軽やかな味わいの料理、例えば新鮮な刺身や、あっさりとした和え物などと相性が抜群です。

次にぬる燗。人肌程度の温度に温めたぬる燗は、冷酒とはまた違った魅力を持っています。米本来の旨味と香りが優しく引き立ち、まろやかな口当たりになります。煮物や焼き魚など、素材の味を活かした料理と合わせるのがおすすめです。じんわりと温まるお酒と、滋味深い料理の組み合わせは、心も体も温めてくれます。

さらに熱燗。熱燗は、本醸造酒の香りを最大限に引き出す飲み方です。立ち上る豊かな香りとともに、体の芯まで温まるのを感じられます。寒い冬の日や、鍋料理など熱々の料理と相性ぴったりです。体の冷えが気になる時にもおすすめです。

このように、本醸造酒は温度によって味わいが大きく変化します。料理に合わせて温度を変えたり、季節によって飲み方を変えたりと、様々な楽しみ方ができます。

また、近年では本醸造酒を使ったカクテルも注目を集めています。様々な果物やジュースと組み合わせることで、新しい日本酒の楽しみ方を発見できるでしょう。自分好みの温度や組み合わせを見つけて、本醸造酒の魅力を存分に味わってみてください。

| 温度 | 特徴 | おすすめの料理 | その他 |

|---|---|---|---|

| 冷酒 | 爽快な喉越し、すっきりとした味わい | 新鮮な刺身、あっさりとした和え物 | 夏の暑い日、食前酒 |

| ぬる燗 | 米本来の旨味と香り、まろやかな口当たり | 煮物、焼き魚 | 素材の味を活かした料理と相性◎ |

| 熱燗 | 豊かな香り、体の芯まで温まる | 鍋料理など熱々の料理 | 寒い冬の日におすすめ |

まとめ

本醸造酒は、米、米麹、水に加えて醸造アルコールを少し加えることで作られる日本酒です。この醸造アルコールは、風味を整えたり、すっきりとした飲み口にしたりする役割を果たします。そのため、本醸造酒は、日本酒独特の風味を持ちながらも、軽快な味わいを楽しめます。

本醸造酒を作る上での大切な決まりの一つに、精米歩合が70%以下という点があります。これは、お米を精米する際に、元の大きさの70%以下になるまで削る必要があるという意味です。お米の外側には、雑味のもととなる成分が含まれています。

そのため、お米を丁寧に削ることで、より洗練されたクリアな味わいのお酒に仕上がります。この精米の技術と、米の旨味を最大限に引き出すための様々な工夫は、日本の伝統的な酒造りの技術の積み重ねと言えるでしょう。

本醸造酒の魅力は、冷やしても温めても美味しく楽しめるという点にあります。冷やすと、すっきりとした飲み口と軽快な味わいが際立ちます。一方、温めると、香りが引き立ち、まろやかな味わいが楽しめます。

このように、温度を変えることで、様々な表情を見せるのも本醸造酒の魅力です。また、本醸造酒は、和食だけでなく、洋食や中華など、様々な料理との相性も良いお酒です。

そのため、日本酒を初めて飲む方から、日本酒に詳しい方まで、幅広い層に楽しんでいただけます。

ぜひ、色々な蔵元の本醸造酒を飲み比べて、それぞれの個性や味わいの違いを体験してみてください。きっと、あなたのお気に入りの1杯が見つかるはずです。日本酒の世界は奥深く、様々な発見があなたを待っています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 種類 | 本醸造酒 |

| 原料 | 米、米麹、水、醸造アルコール |

| 醸造アルコールの役割 | 風味を整える、すっきりとした飲み口にする |

| 精米歩合 | 70%以下 |

| 精米歩合の意義 | 雑味のもととなる成分を取り除き、クリアな味わいにする |

| 飲み方 | 冷やしても温めても美味しい |

| 冷やした場合の特徴 | すっきりとした飲み口と軽快な味わい |

| 温めた場合の特徴 | 香りが引き立ち、まろやかな味わい |

| 料理との相性 | 和食、洋食、中華など様々 |