米の吸水率と酒造りの関係

お酒を知りたい

先生、『浸漬米吸水率』って、なんだか難しそうでよくわからないです。もう少し簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。簡単に言うと、『お米を水に浸した時に、どれくらい水を吸ったか』を表す割合のことだよ。 例えば、乾燥したお米100gを水に浸したら130gになったとすると、30g水を吸ったことになるよね。この30gが吸水量で、吸水率は元の重さに対する割合だから、(30g ÷ 100g)× 100 = 30%となるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。元の重さに対する割合なんですね!でも、なんでわざわざこんな計算式を使うんですか?

お酒のプロ

それはね、お酒造りで使うお米の吸水率を正確に測るためだよ。お米の吸水率が適切でないと、美味しいお酒にならないんだ。だから、浸漬後の重さから元の重さを引いて、元の重さで割って、割合に直すことで、どんな量のお米でも正確な吸水率を計算できるんだよ。

浸漬米吸水率とは。

お酒造りに使うお米の吸水具合を表す『浸漬米吸水率』は、次のように計算します。まず、お米を水に浸した後の重さを量ります。次に、水に浸す前の白米の重さを量ります。そして、((水に浸した後の重さ-水に浸す前の重さ)÷ 水に浸す前の重さ)× 100 で計算したものが吸水率(%)になります。

吸水率とは

酒造りは、まず米選びから始まります。良い酒を造るには、原料となる米の性質を深く理解することが大切です。米の性質を測る物差しのひとつに「吸水率」というものがあります。吸水率とは、白米を水に浸した時に、どれだけの水を吸うかを示す値です。この値は、日本酒の味わいに大きな影響を与えます。

具体的な計算方法は次の通りです。まず、乾燥した白米の重さを量ります。次に、白米を水に浸し、一定時間置いて十分に水を吸わせた後、再び重さを量ります。そして、水に浸した後の重さと、元の乾燥した白米の重さの差を求めます。この差が、白米が吸った水の重さです。最後に、この吸った水の重さを、元の乾燥した白米の重さで割り、100を掛けると吸水率が算出されます。

吸水率が高い米は、水をたくさん吸い込むため、柔らかく仕上がる傾向があります。一方、吸水率が低い米は、水をあまり吸い込まないので、硬く仕上がる傾向があります。

酒造りでは、この吸水率を調整することで、目指す酒質に近づけていきます。例えば、柔らかくふくよかな味わいの酒を造りたい場合は、吸水率の高い米を選び、蒸米の時間を長くしたり、仕込み水を多くしたりします。逆に、すっきりとした軽快な味わいの酒を造りたい場合は、吸水率の低い米を選び、蒸米の時間を短くしたり、仕込み水を少なくしたりします。

このように、吸水率は酒造りの工程において、重要な指標となるのです。米の吸水率を理解し、適切に管理することで、様々な味わいの日本酒を造り分けることができます。目指す酒質に合わせて、最適な吸水率の米を選び、仕込み方を調整することが、美味しい日本酒造りの第一歩と言えるでしょう。

| 吸水率 | 米の状態 | 酒の仕上がり | 蒸米時間 | 仕込み水 | 目指す酒質 |

|---|---|---|---|---|---|

| 高 | 水を多く吸う | 柔らかくふくよか | 長 | 多 | 柔らかくふくよかな味わい |

| 低 | 水をあまり吸わない | 硬く仕上がる | 短 | 少 | すっきりとした軽快な味わい |

吸水率の重要性

お酒造りにおいて、米の吸水性は大変重要です。日本酒の味わいを左右すると言っても過言ではありません。まず、蒸す工程を考えてみましょう。蒸す際には、米粒一つ一つに均一に熱と水分を行き渡らせる必要があります。吸水性の高い米粒は、まるでスポンジのように水分を吸収し、蒸気も中心部まで行き渡りやすいため、ふっくらとむらなく蒸し上がります。反対に、吸水性の低い米粒は、表面だけが熱くなり内部まで熱が浸透しにくいため、蒸しムラが生じ、お酒の風味にも悪影響を及ぼす可能性があります。

次に、麹を作る工程を見てみましょう。麹菌は水分を大変好みます。そのため、適切な吸水率の米を用いることで、麹菌が米粒全体に広がりやすく、活発に繁殖することができます。結果として、良質な麹が得られ、お酒の香味も豊かになります。もし吸水率が低すぎると、麹菌の生育が悪くなり、雑菌が繁殖する恐れも出てきます。反対に高すぎると、米粒がべとべとしてしまい、麹菌の生育に適さない環境を作ってしまいます。

さらに、仕込みの段階でも吸水性は重要です。仕込みとは、蒸米、麹、水を混ぜ合わせる工程ですが、ここで米の吸水性は醪(もろみ)の粘度や発酵速度に大きく影響します。吸水率が適切であれば、酵母は醪の中で順調に発酵し、望ましいお酒へと変化していきます。吸水率が低ければ発酵が遅れ、高ければ雑味のもとになる可能性があります。このように、米の吸水率は、蒸す工程、麹を作る工程、仕込みの工程、それぞれの段階で日本酒の品質に大きな影響を与えています。そのため、酒造りでは米の吸水率を細かく調整し、最適な状態を保つことが非常に重要なのです。

| 工程 | 吸水性が高い | 吸水性が低い | 吸水性が高すぎる |

|---|---|---|---|

| 蒸す | ふっくらとむらなく蒸しあがる | 蒸しムラが生じ、風味に悪影響 | – |

| 麹を作る | 麹菌が繁殖しやすく良質な麹ができる | 麹菌の生育が悪く、雑菌繁殖の可能性 | 米がべとつき麹菌生育に不適 |

| 仕込み | 酵母が順調に発酵 | 発酵が遅れる | 雑味のもとになる |

最適な吸水率

お酒造りにおいて、米の吸水率は重要な要素です。仕込み水は、米の粒の中に浸透し、蒸米の柔らかさ、そして最終的にはお酒の味や香りに大きな影響を与えます。では、一体どのくらいの吸水率が最適なのでしょうか?残念ながら、どの酒にも当てはまる最適な数値は存在しません。目指すお酒の種類や使用する米の品種によって、最適な吸水率は変化するからです。

例えば、吟醸酒のように華やかで繊細な香りを重視する場合、吸水率は低めに設定されます。吸水率が低いと、蒸米の中心部は硬めに仕上がり、外側はほどよく柔らかくなります。こうすることで、米の表面に近い部分から繊細な香りが生まれやすくなり、雑味のないすっきりとした味わいに仕上がります。一方、純米酒や本醸造酒のような力強い味わいを求める場合は、吸水率を高めに設定します。吸水率が高いと蒸米全体が柔らかく仕上がるため、米の旨味成分が十分に抽出され、コクのある深い味わいの酒となります。

さらに、米の品種によっても最適な吸水率は異なります。粒が大きく硬い米は、吸水率を高めに設定しないと、蒸米の中心まで水分が浸透しません。逆に粒が小さく柔らかい米は、吸水率が低い方が、蒸米がベタつかず、扱いやすくなります。経験豊富な酒造りの職人は、これらの要素を考慮し、長年の経験と勘を頼りに、その都度最適な吸水率を見極めています。彼らは、米の状態を指先で確認し、その年の気候や水質なども加味しながら、微妙な調整を行うのです。まさに、酒造りは科学と伝統が融合した技の結晶と言えるでしょう。

| お酒の種類 | 吸水率 | 蒸米の状態 | 味わい |

|---|---|---|---|

| 吟醸酒 | 低め | 中心部硬め、外側柔らかめ | 繊細な香り、すっきりとした味わい |

| 純米酒、本醸造酒 | 高め | 全体が柔らかい | コクのある深い味わい |

| 米の粒の大きさ | 最適な吸水率 | 理由 |

|---|---|---|

| 大きい、硬い | 高め | 中心まで水分が浸透するため |

| 小さい、柔らかい | 低め | 蒸米がベタつかず、扱いやすい |

浸漬時間と温度管理

酒造りにおいて、米を水に浸す工程は、仕込みの最初の段階であり、その後の工程すべてに影響を与える重要な作業です。浸漬時間と温度の管理は、目指す吸水率を達成するために、非常に繊細な調整が必要です。

まず浸漬時間についてですが、短すぎると米の中心部まで水が浸透せず、硬い芯が残ってしまいます。これは、後の蒸し工程でムラが生じる原因となり、均一な麹作りを阻害します。反対に、浸漬時間が長すぎると、米粒は必要以上の水分を吸収し、脆くなって割れてしまいます。割れた米は、雑菌の繁殖を招きやすく、酒の品質を落とす原因となるばかりか、醪の粘度を高めてしまい、仕込み作業を困難にする可能性も出てきます。

水温もまた、米の吸水に大きく影響します。高い温度の水に浸けると、確かに吸水速度は速くなりますが、同時に雑菌の繁殖も促進されてしまいます。雑菌が増殖すると、米本来の風味を損ない、酒に好ましくない臭いや味をもたらすことがあります。一般的には、低い温度の水でじっくりと時間をかけて浸漬することで、雑菌の繁殖を抑えながら、米粒の中心まで均一に水を浸透させることが可能です。

経験豊富な杜氏は、季節や米の品種、その年の気候など、様々な要素を考慮しながら、最適な浸漬時間と水温を的確に見極めます。これは長年の経験と勘に基づくものであり、まさに職人技と言えるでしょう。こうして理想的な吸水率を実現することで、質の高い酒造りの第一歩が踏み出されるのです。

| 要素 | 浸漬時間 | 水温 |

|---|---|---|

| 短すぎる | 中心部まで水が浸透せず、硬い芯が残る 蒸し工程でムラが生じる 均一な麹作りを阻害する |

該当なし |

| 長すぎる | 必要以上の水分を吸収し、脆くなって割れる 雑菌の繁殖 酒の品質低下 醪の粘度上昇 |

該当なし |

| 高すぎる | 該当なし | 吸水速度は速いが、雑菌の繁殖も促進 米本来の風味を損ない、酒に好ましくない臭いや味 |

| 低すぎる | 該当なし | 雑菌の繁殖を抑えながら、米粒の中心まで均一に水を浸透 |

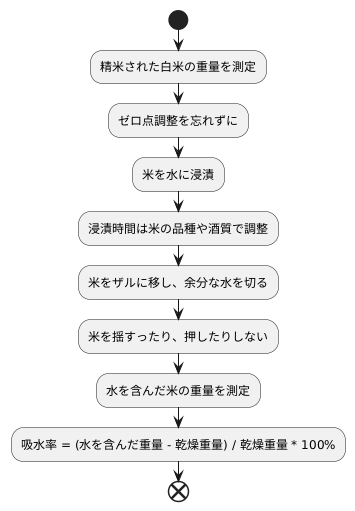

吸水率測定の実践

酒造りにおいて、米の吸水率の測定は非常に重要な工程です。なぜなら、吸水率は仕込み水量を決定づける要素であり、最終的な酒の味わいに大きく影響するからです。まず、精米された白米の重さを精密なはかりで正確に計量します。この時、はかりのゼロ点調整を怠ってはなりません。ほんのわずかな誤差でも、最終的な吸水率に影響を及ぼすからです。次に、一定時間、水を張った容器に米を浸漬させます。この浸漬時間は、米の品種や目指す酒質によって異なります。例えば、しっかりとした味わいの酒を造りたい場合は長めに、軽やかな味わいの酒を造りたい場合は短めに浸漬時間を調整します。浸漬が完了したら、米を目の細かいザルに移し、余分な水分を切ります。この時、強く揺すったり、手で押したりすると米が割れてしまい、正確な吸水率が測定できません。優しく丁寧に、重力によって自然に水が切れるのを待ちます。そして、再びはかりを用いて、水を含んだ米の重さを計量します。最後に、最初に計量した乾燥米の重さと、水を含んだ米の重さを用いて、計算式によって吸水率を算出します。この一連の作業は単純に見えますが、長年の経験と勘が求められます。杜氏は、五感を研ぎ澄まし、米の状態を注意深く観察しながら作業を進めます。気温や湿度によっても吸水率は変化するため、その日の気候条件も考慮に入れる必要があります。このようにして緻密に管理された吸水率は、酒の味わいを左右する重要な要素となり、高品質な日本酒を生み出すための礎となるのです。

酒造りの奥深さ

お酒造りは、米という自然の恵みと人の技が織りなす芸術と言えるでしょう。その中でも、日本酒造りは特に繊細な工程を要します。記事で触れられている通り、米の吸水率は、最終的なお酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。一見地味な工程に思えるかもしれませんが、実は杜氏の経験と勘が最も試される場面の一つです。

まず、米の品種によって最適な吸水率は異なります。粒の大きさや硬さ、デンプンの質などが異なるため、同じ時間水に浸しても、吸水率は変わってくるのです。次に、造りたいお酒の種類によっても、目指す吸水率は調整されます。例えば、香りの高いお酒を造りたい場合は、吸水率を低めに設定し、米の中心部まで水分を浸透させないようにします。逆に、コクのある濃厚なお酒を造りたい場合は、吸水率を高めに設定し、米全体に水分を行き渡らせます。

さらに、その日の気温や湿度も考慮しなければなりません。気温が高い日や湿度が高い日は、米が水分を吸収しやすいため、浸漬時間を短くする必要があります。逆に、気温が低い日や湿度が低い日は、浸漬時間を長くする必要があるのです。杜氏はこれらの要素を緻密に計算し、長年の経験と勘を頼りに、最適な吸水率を見極めます。ほんの少しの差が、お酒の味わいを大きく変えてしまうため、一瞬たりとも気を抜くことはできません。

このように、日本酒造りには、米の吸水率という一見単純な工程にも、杜氏の深い知識と技術、そして細やかな気配りが凝縮されているのです。次回、日本酒を味わう際には、ぜひこうした職人たちの努力に思いを馳せ、その奥深い世界に浸ってみてください。きっと、今まで以上に日本酒の魅力を感じることができるでしょう。

| 要素 | 影響 | 調整 |

|---|---|---|

| 米の品種 | 粒の大きさ、硬さ、デンプンの質により吸水率が変化 | 品種に最適な吸水率を選択 |

| お酒の種類 | 香りの高いお酒:吸水率低め、コクのあるお酒:吸水率高め | 目標の味わいに合わせて吸水率を調整 |

| 気温・湿度 | 気温・湿度が高い:吸水しやすい、気温・湿度が低い:吸水しにくい | 浸漬時間を調整 |