酒造りの技:汲掛けとは

お酒を知りたい

先生、『汲掛け』って蒸米をつぶさないようにするんですよね?具体的にどういう操作をするんですか?

お酒のプロ

そうだね。蒸米が膨らんできたときに、無理に櫂を入れてかき混ぜると粒がつぶれてしまう。そこで、『汲掛け枠』という道具を使うんだ。これは、筒状の枠で、外側に蒸米、内側に液が溜まるように工夫されている。

お酒を知りたい

なるほど。その枠を使うと、どうやって蒸米をつぶさずに混ぜるんですか?

お酒のプロ

汲掛け枠の中に溜まった液を、ひしゃくで枠の外の蒸米に掛けていくんだ。こうすることで、蒸米を直接かき混ぜることなく、温度を均一にして、蒸米を溶けやすくするんだよ。

汲掛けとは。

お酒造りの言葉で「汲掛け」というものがあります。これは、酒母(お酒のもと)を作り始めて3~4時間ほど経ち、蒸した米がふくらんできた頃に行う作業です。この時、米を潰さないように大きな櫂(かい:混ぜる道具)は使いません。その代わりに、酒母の中央に穴を掘って、特別な枠を入れます。この枠は、アルミや木でできた筒状のもので、外側に蒸した米を置き、内側に液体がたまる仕組みになっています。そして、枠の中にたまった液体を、ひしゃくを使って外側の蒸した米にかけます。これは、全体を同じ温度にし、蒸した米を溶けやすくするために行います。

酒母造りの工程

お酒造りにおいて欠かせない工程の一つに、酒母造りがあります。酒母とは、いわばお酒の母となるもので、最終的なお酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。この酒母造りは、蒸した米、麹、水を混ぜ合わせるところから始まります。

まず、蒸米は米を蒸したものですが、蒸し加減が重要です。蒸し加減が不十分だと、麹菌が米の中までしっかりと繁殖することができず、良い酒母ができません。逆に、蒸しすぎると米がべたついてしまい、これもまた酒母造りには適しません。

次に麹ですが、これは蒸米に麹菌を繁殖させたものです。麹菌は米のデンプンを糖に変える役割を担っており、この糖が後に酵母によってアルコールへと変化していきます。そのため、質の良い麹を使うことが、美味しいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。

そして水ですが、これは酒造りにとって非常に大切な要素です。仕込み水と呼ばれるこの水は、酒の味を大きく左右します。硬水、軟水など水質によって、出来上がるお酒の風味も変わってくるのです。

これらの材料を混ぜ合わせた後、タンクの中でじっくりと時間をかけて発酵させていきます。この過程で、乳酸菌や酵母といった微生物が活躍します。まず乳酸菌が働き、乳酸を生成することで雑菌の繁殖を抑えます。そして、その後、酵母が糖をアルコールへと変換していくのです。この酵母の働きが、お酒の風味を決定づける重要な要素となります。

酒母造りは、これらの微生物の働きを巧みにコントロールする職人技の結晶です。温度管理や、櫂入れと呼ばれる撹拌作業など、職人の経験と勘が、美味しい酒母を生み出すのです。こうして丁寧に育てられた酒母は、やがて醪(もろみ)へと移され、次の工程へと進んでいきます。まさに、酒母造りは、お酒造りの根幹を成す重要な工程と言えるでしょう。

| 材料 | 役割 | ポイント |

|---|---|---|

| 蒸米 | 麹菌の繁殖場所、糖化の原料 | 蒸し加減が重要(蒸しすぎても、蒸しが足りなくても良くない) |

| 麹 | 米のデンプンを糖に変える | 質の良い麹が重要 |

| 水 | 仕込み水として酒の味を左右する | 水質(硬水、軟水など)によって風味に影響 |

| 工程 | 作業内容 | 微生物の働き |

|---|---|---|

| 材料の混合 | 蒸米、麹、水を混ぜ合わせる | – |

| 発酵 | タンク内で時間をかけて発酵 | 乳酸菌が乳酸を生成し雑菌繁殖を抑える、その後酵母が糖をアルコールに変換 |

| 櫂入れ | 撹拌作業 | – |

汲掛けの目的

酒造りの最初の段階である酒母造りにおいて、汲掛けは非常に重要な作業です。酒母とは、酵母をしっかりと増やし、醪(もろみ)造りの準備をするための工程であり、この酒母の出来が最終的なお酒の品質を大きく左右します。酒母造りの初期は、蒸した米に麹や水を加えて酵母を育て始める段階です。この時、加えられた蒸米は水分を吸収し、大きく膨らみます。この膨らんだ蒸米を扱う際には、細心の注意が必要です。なぜなら、蒸米は水分を含んで柔らかくなっているため、非常に傷つきやすい状態にあるからです。もし、乱暴に扱って蒸米が崩れてしまうと、その破損部分から雑菌が入り込み、繁殖してしまう危険性があります。雑菌が繁殖すると、酵母の生育が阻害され、望ましい発酵が行われなくなります。結果として、お酒の香りが悪くなったり、味が損なわれたりするなど、酒質の低下に繋がってしまうのです。

そこで、蒸米を優しく丁寧に扱う技術である「汲掛け」が必要となります。汲掛けとは、大きな桶の中の蒸米、麹、水を専用の道具を使って丁寧に混ぜ合わせる作業のことです。桶の底に沈んだ蒸米を優しく持ち上げ、表面の乾燥した部分と入れ替えるように、全体を均一に混ぜ合わせます。これにより、蒸米全体の温度と水分が均一になり、酵母にとって理想的な環境が作られます。また、汲掛けによって、蒸米の溶け具合も調整することができます。蒸米が溶けすぎると雑菌の繁殖を招き、逆に溶けなさすぎると酵母の活動が鈍くなってしまいます。汲掛けの作業を通じて、職人は長年の経験と勘を頼りに、蒸米の状態を見極めながら、最適な溶け具合に調整していきます。このように、汲掛けは単なる混ぜ合わせ作業ではなく、酵母の活動を活発化させ、健全な発酵を促すための、非常に繊細で重要な技術なのです。丁寧な汲掛けによって作られた良質な酒母は、その後のもろみ造りへと繋がり、最終的に風味豊かな美味しいお酒へと仕上がっていきます。

汲掛けの具体的な方法

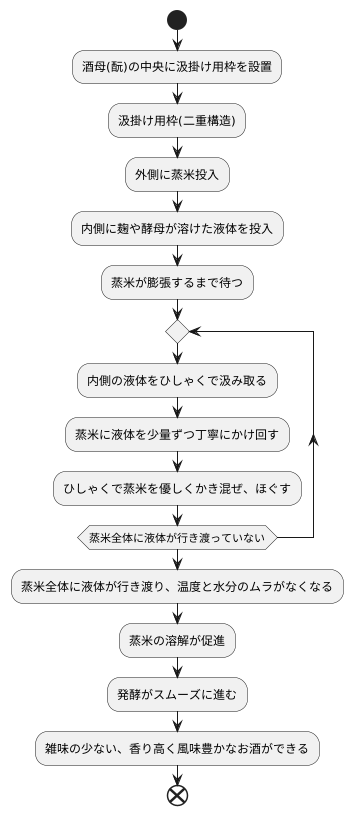

酒造りの工程で「汲掛け」と呼ばれる作業があります。これは、蒸米に麹や酵母が溶け込んだ液体を混ぜ合わせる重要な工程です。専用の道具を使って、丁寧に作業を進めることで、酒質の均一性を高めることができます。

まず、酒母(酛)の中央に「汲掛け用枠」と呼ばれる筒状の道具を置きます。この枠は二重構造になっており、外側には蒸米を、内側には液体をそれぞれ入れることができます。蒸米は熱を持つと膨らむ性質があるため、この性質を利用して作業を進めます。蒸米が十分に膨らんできたタイミングを見計らって、内側に溜まった液体をひしゃくですくい取ります。そして、外側の蒸米全体に、汲み取った液体を優しく丁寧にかけ回していきます。この時、液体を一度に大量にかけると蒸米が冷えてしまうため、少量ずつ数回に分けてかけることが大切です。

また、蒸米は水分を含むとくっつきやすいため、ひしゃくで優しくかき混ぜながら、蒸米同士がくっつかないように注意深くほぐしていきます。この作業により、蒸米全体に液体が均等に行き渡り、温度と水分のムラがなくなります。さらに、蒸米の溶解も促進され、その後の発酵がスムーズに進むようになります。

汲掛け作業は、酒造りの初期段階で非常に重要な作業です。この作業を丁寧に行うことで、雑味の少ない、香り高く風味豊かなお酒が出来上がります。手間と時間のかかる作業ですが、美味しいお酒造りのためには欠かせない工程と言えるでしょう。

汲掛けのタイミングと回数

酒造りにおいて、酒母(酛)造りは、いわばお酒の命を育む大切な工程です。その中でも、汲掛け(くみかけ)は、酒母の出来栄えを左右する非常に繊細な作業です。蒸米に麹や水を加えて酵母を育てる酒母造りにおいて、汲掛けとは、仕込みタンクの外に一旦取り出した酒母を再びタンクに戻す作業を指します。この作業の目的は、タンク内の温度を均一にし、酵母の増殖を促すことにあります。

汲掛けを行うタイミングは、まさに職人技の見せ所です。蒸米を仕込んでから三、四時間後、蒸米が十分に水を吸ってふっくらと膨らみ、タンクの底に液体が溜まり始めた頃が最適とされています。早すぎると蒸米の中心まで水が浸透しておらず、酵母が十分に増殖できません。逆に遅すぎると、蒸米が柔らかくなりすぎて崩れ、雑菌が繁殖する原因にもなりかねません。熟練の杜氏は、長年の経験と勘に基づき、蒸米の状態、タンク内の温度、湿度など様々な要素を考慮しながら、最適なタイミングを判断します。まるで生き物と対話するかのように、五感を研ぎ澄ませて酒母の状態を見極めるのです。

汲掛けの回数は、酒母の出来具合によって異なりますが、通常は数回に分けて行われます。一回の作業時間は、ものの数分程度で終わりますが、この短い時間の中でも、杜氏の技術と経験が遺憾なく発揮されます。汲掛けの際に、酒母を空気に触れさせることで、酵母の呼吸を促し、より活発に活動させる効果もあります。しかし、過剰な空気に触れさせると、雑菌の繁殖を招く恐れもあるため、細心の注意が必要です。こうして、杜氏の熟練の技と経験によって、丁寧に、そして慎重に行われる汲掛けによって、力強く、そして風味豊かなお酒の命が育まれていくのです。

| 工程 | 作業 | 目的 | タイミング | 回数 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 酒母造り | 汲掛け(くみかけ) | タンク内の温度を均一にし、酵母の増殖を促す | 蒸米を仕込んでから三、四時間後、蒸米が十分に水を吸ってふっくらと膨らみ、タンクの底に液体が溜まり始めた頃 | 数回 |

|

汲掛けの重要性

酒造りにおいて、蒸米を放冷機から酒母タンクまたは酛タンクに移す作業を汲掛けと言います。一見単純な作業に見えますが、実は酒の品質を左右する非常に重要な工程です。

まず、汲掛けは蒸米を丁寧に扱うことで、雑菌の混入や繁殖を防ぎます。蒸米は、雑菌にとって格好の栄養源です。そのため、汲掛けの際に雑菌が混入すると、蒸米はたちまち雑菌に汚染され、酒造りに悪影響を及ぼします。雑菌の繁殖を抑えるためには、清潔な環境を保つこと、そして迅速かつ丁寧に作業を行うことが大切です。

次に、汲掛けは蒸米の温度と水分のムラをなくす役割も担っています。蒸米は、放冷機で冷却されますが、その冷却過程でどうしても部分的に温度差が生じます。また、水分も均一ではありません。このような温度と水分のムラは、酵母の活動を阻害し、発酵にムラを生じさせる原因となります。汲掛けの際に蒸米をよく混ぜ合わせることで、温度と水分のムラをなくし、酵母が均一に活動できる環境を整えます。これにより、安定した品質の酒母を造ることができるのです。

さらに、汲掛けは杜氏の技術と経験が活かされる場でもあります。蒸米の状態は、その日の気温や湿度、米の品種などによって微妙に変化します。経験豊富な杜氏は、これらの変化を見極め、最適な汲掛けの方法を選択します。例えば、蒸米の温度が高い場合は、素早く汲掛けを行い、温度を下げる工夫をします。逆に、蒸米の温度が低い場合は、ゆっくりと汲掛けを行い、温度を上げる工夫をします。このように、杜氏は長年の経験と勘を頼りに、その日の状況に合わせた最適な作業を行います。汲掛けという一見地味な作業の中に、酒造りの繊細さと杜氏の技が凝縮されていると言えるでしょう。まさに、酒造りの奥深さを象徴する工程と言えるのではないでしょうか。

| 汲掛けの重要性 | 詳細 |

|---|---|

| 雑菌混入・繁殖防止 | 蒸米は雑菌の栄養源となるため、清潔な環境と迅速で丁寧な作業が必要。 |

| 蒸米の温度と水分のムラ解消 | 放冷後の蒸米の温度と水分のムラを混ぜ合わせることで解消し、酵母の均一な活動を促進。安定した品質の酒母造りに貢献。 |

| 杜氏の技術と経験 | 気温、湿度、米の品種などによる蒸米の状態変化を見極め、最適な汲掛け方法を選択(例:温度調整)。 |

現代の汲掛け

酒造りの工程で、蒸された米を大きな桶に移す作業を「汲掛け」と言います。昔ながらの汲掛けでは、木や金属でできた筒を使っていました。木で作られたものは、使い込むほどに馴染むという利点がありましたが、傷みやすく、常に清潔に保つには手間がかかりました。金属製の筒は、主にアルマイトという材質でできており、木の筒に比べて軽く、扱いやすいものでした。

近年では、より作業を効率化し、清潔さを保つために、新しい材質や形の汲掛け道具が作られています。特に注目されているのがステンレス鋼です。ステンレス鋼は錆びにくく、丈夫で、洗いやすく、酒造りに適した材質と言えます。形も、円筒形だけでなく、様々な工夫が凝らされたものが開発されています。例えば、持ち運びやすいように取っ手が付いたものや、米を傷つけないように内側が滑らかに加工されたものなどがあります。これらの改良により、作業の負担が軽減され、より衛生的な環境で酒造りができるようになりました。

しかし、道具がどんなに進歩しても、蒸米を丁寧に扱うという大切な心構えは変わりません。熱い蒸気でふっくらと蒸し上がった米は、とてもデリケートです。乱暴に扱えば、米粒が潰れてしまい、酒の風味に悪影響を与えてしまいます。そのため、汲掛けの作業は、米を優しく扱う熟練した技術が必要です。

汲掛けは、酒の出来栄えを左右する重要な工程です。杜氏は、長年の経験と勘を頼りに、米の状態を見極めながら、丁寧に汲掛けを行います。蒸米の温度や湿度、桶への移し方など、細かな点にまで気を配り、最高の酒造りを目指します。このように、汲掛けは、単なる作業ではなく、杜氏の技術と経験が問われる、酒造りの伝統を支える大切な技なのです。

| 材質 | 利点 | 欠点 |

|---|---|---|

| 木 | 使い込むほどに馴染む | 傷みやすく、常に清潔に保つには手間がかかる |

| アルマイト(金属) | 木の筒に比べて軽く、扱いやすい | – |

| ステンレス鋼 | 錆びにくく、丈夫で、洗いやすい | – |

近年は、持ち運びやすいように取っ手が付いたものや、米を傷つけないように内側が滑らかに加工されたステンレス鋼の汲掛け道具も開発されている。