お酒と微生物:真核生物の働き

お酒を知りたい

先生、『真核生物』ってよく聞くんですけど、お酒とどう関係があるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒作りには、目に見えない小さな生き物が活躍しているんだよ。その生き物の中には、『真核生物』に分類されるものがあるんだ。たとえば、お酒の種類によっては『酵母』と呼ばれる真核生物が、糖をアルコールと炭酸ガスに分解することでお酒ができるんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、お酒ができるのは、全部酵母のおかげなんですか?

お酒のプロ

いや、全てではないよ。日本酒やビール、ワインなどは酵母が主役だけど、焼酎などはおもに麹菌や酵母が糖を分解してできたものを蒸留して作るんだ。麹菌も真核生物に分類されるんだよ。

真核生物とは。

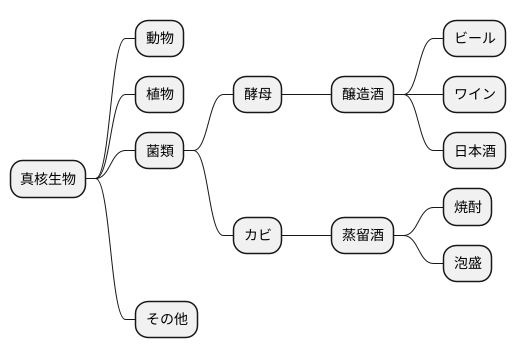

お酒造りに欠かせない微生物であるカビや酵母について説明します。これらは、細胞の中に核という膜に包まれた部分を持つ生き物で、真核生物と呼ばれています。

細胞の核と真核生物

生き物の体を作っている基本単位を細胞と言います。この細胞の中には様々な構造体がありますが、中でも核と呼ばれるものは特に重要です。核はまるで図書館のように、生き物の設計図である遺伝情報(デオキシリボ核酸)を大切に保管しています。この設計図に基づいて、細胞は様々な活動を行い、生命を維持しています。

この核を包む膜があるかないかで、細胞は大きく二つに分けられます。核を包む膜を持つ細胞を真核細胞、持たない細胞を原核細胞と言います。そして、真核細胞を持つ生き物をまとめて真核生物と呼びます。

真核生物には、私たち人間はもちろん、動物や植物、そしてきのこなども含まれます。実はお酒造りにおいても、この真核生物が中心的な役割を担っています。お酒造りで活躍する微生物であるカビや酵母は、真核生物に分類されます。

例えば、日本酒や焼酎造りで活躍する麹菌はカビの一種であり、蒸した米や麦などの穀物に含まれるでんぷんを糖に変える働きをします。この糖が、酵母の働きによってアルコールへと変わっていくのです。

また、ワインやビール、日本酒などを造る際に欠かせない酵母も真核生物です。酵母は糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出します。それぞれの酵母の種類によって、生成されるアルコールの量や風味、香りが異なり、お酒の種類や味わいの多様性を生み出しています。このように、目には見えない小さな真核生物であるカビや酵母が、私たちが楽しむ様々なお酒の個性を決定づけていると言えるでしょう。それぞれの微生物の働きを理解し、うまく活用することで、より美味しいお酒を生み出すことができるのです。

| 細胞の種類 | 核膜 | 生物の例 | お酒造りでの役割 |

|---|---|---|---|

| 原核細胞 | なし | – | – |

| 真核細胞 | あり | 人間、動物、植物、きのこ、カビ、酵母 | お酒造りの中心的な役割 |

| 麹菌(カビ) | 穀物のでんぷんを糖に変える | ||

| 酵母 | 糖をアルコールと炭酸ガスに変える |

お酒造りにおける酵母

お酒造りは、糖分をアルコールと炭酸ガスに変える、発酵という現象を利用したものです。この発酵を担うのが、微生物である酵母です。小さな生き物である酵母は、お酒造りにおいて、まるで魔法使いのような役割を果たします。

酵母は、様々な種類が存在し、それぞれが異なる特徴を持っています。例えば、ビール造りに使われる酵母と、日本酒造りに使われる酵母は別物です。また、同じ種類の酒であっても、使う酵母の種類を変えることで、風味や香りが大きく変わります。例えば、日本酒造りに使われる酵母の一つに「協会酵母」と呼ばれるものがありますが、番号によって様々な種類があり、それぞれが異なる味わいの日本酒を生み出します。 まるで、絵の具のパレットのように、様々な酵母を使い分けることで、職人たちは多種多様な味のお酒を生み出しているのです。

酵母が活動するためには、適切な環境が必要です。温度や湿度、栄養分のバランスなど、様々な要素が酵母の働きに影響を与えます。そのため、職人たちは、まるで酵母を育てる gardenerのように、細心の注意を払って発酵の過程を見守ります。温度が高すぎると、酵母は弱ってしまい、本来の力を発揮できません。逆に、温度が低すぎると、発酵がなかなか進みません。 適切な温度を保つことは、美味しいお酒造りの重要なポイントです。

また、酵母の種類によって、好む環境も異なります。ある酵母は、比較的低い温度で活発に活動する一方で、別の酵母は、高い温度を好む場合があります。職人たちは、それぞれの酵母の特徴を熟知し、最適な環境を用意することで、最高の味を引き出します。長年の経験と知識、そして、酵母への深い愛情が、唯一無二のお酒を生み出すのです。

このように、酵母は、お酒造りにおいて欠かすことのできない存在です。まるで生きている宝石のように、それぞれの個性を輝かせながら、私たちに様々なお酒の楽しみを提供してくれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発酵 | 糖分をアルコールと炭酸ガスに変える現象。お酒造りの基本。 |

| 酵母 | 発酵を担う微生物。お酒造りの魔法使い。様々な種類が存在し、それぞれ異なる特徴を持つ。 |

| 酵母の種類 | ビール酵母、日本酒酵母など、お酒の種類によって異なる酵母が使われる。同じ種類のお酒でも、酵母の種類を変えることで風味や香りが変わる。 |

| 協会酵母 | 日本酒造りに使われる酵母の代表例。番号によって様々な種類があり、それぞれ異なる味わいの日本酒を生み出す。 |

| 酵母の生育環境 | 温度、湿度、栄養分のバランスなど、様々な要素が酵母の働きに影響。最適な環境は酵母の種類によって異なる。 |

| 職人の役割 | 酵母の種類ごとの特徴を熟知し、最適な環境を用意することで最高の味を引き出す。まるで酵母を育てるgardener、絵の具のパレットのように酵母を使い分ける画家。 |

カビの役割と種類

目に見えないほど小さな生き物であるカビは、実は私たちの食卓を豊かに彩る大切な仲間です。特に、日本の伝統的なお酒造りにおいて、カビはなくてはならない存在です。カビは、微生物の一種で、お酒造りに限らず、味噌や醤油、チーズなどの発酵食品を作る上で重要な役割を担っています。

日本酒造りで活躍する代表的なカビは麹菌です。麹菌は蒸した米の上に広がり、米に含まれるでんぷんを糖に変える働きをします。この糖が、お酒の甘みのもととなるのです。さらに、この糖を酵母がアルコールに変えることで、初めて日本酒が出来上がります。麹菌が作り出す糖は、酵母の栄養源となるため、麹菌の働きがなければ、日本酒造りは成り立ちません。

麹菌以外にも、お酒造りに役立つカビはたくさんいます。例えば、焼酎造りには、白麹菌や黒麹菌が用いられます。白麹菌は、すっきりとした味わいの焼酎を生み出し、黒麹菌は、コクのある風味の焼酎を生み出すのに役立ちます。このように、カビの種類によって、お酒の味わいや香りが大きく変わるのです。また、泡盛造りには、黒麹菌に加えて、赤麹菌と呼ばれる種類のカビも使われています。赤麹菌を使うことで、泡盛特有の華やかな香りが生まれます。

カビは種類によって、それぞれ異なる酵素を作り出します。酵素は、でんぷんやたんぱく質などの大きな栄養素を、糖やアミノ酸などの小さな栄養素に分解する働きを持つたんぱく質の一種です。この酵素の働きによって、食品に独特の風味や香りが生まれます。それぞれのカビが持つ酵素の違いが、お酒の多様な味わいを生み出す源となっているのです。カビの種類や働きを深く理解することは、より美味しいお酒造りに欠かせません。安全で高品質なお酒を造るためには、カビの生育環境を適切に管理することも大切です。温度や湿度などを細かく調整することで、カビの力を最大限に引き出し、理想のお酒を生み出すことができるのです。

| お酒の種類 | 使用されるカビ | カビの働き | お酒の特徴 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 麹菌 | 米のでんぷんを糖に変える | 甘みのあるお酒 |

| 焼酎 | 白麹菌 | – | すっきりとした味わい |

| 焼酎 | 黒麹菌 | – | コクのある風味 |

| 泡盛 | 黒麹菌、赤麹菌 | 赤麹菌は華やかな香りを生み出す | 華やかな香り |

真核生物の進化と多様性

地球上の生き物は、細胞の中に核を持つ真核生物と、核を持たない原核生物に大きく分けられます。原核生物には細菌などがあり、真核生物には動物、植物、菌類などが含まれます。お酒造りに欠かせない酵母やカビも、この真核生物に属しています。真核生物は、非常に長い時間をかけて進化し、様々な種類へと枝分かれしてきました。その進化の過程は、まるで大きな木の枝が四方八方に伸びていくかのようです。

それぞれの枝の先には、様々な環境に適応した多様な真核生物が存在しています。例えば、極寒の地で生きるもの、熱帯雨林の湿った環境で繁栄するもの、あるいは他の生き物に寄生して生きるものなど、実に様々です。この多様性こそが、真核生物の大きな特徴と言えるでしょう。お酒造りに用いられる酵母やカビも、進化の過程で特別な能力を獲得してきました。それは、糖分をアルコールや他の物質に変換する能力です。この能力のおかげで、私たちは様々な種類のお酒を楽しむことができるのです。

酵母は、糖分を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出すことができます。この働きを利用したのが、ビールやワイン、日本酒などの醸造酒です。カビの中には、米や麦などの穀物に含まれるデンプンを糖に変え、さらにその糖をアルコールに変える力を持つものがあります。こうしたカビの働きを利用するのが、焼酎や泡盛などの蒸留酒です。

世界には様々なお酒が存在しますが、それは各地の気候風土に適した、それぞれの真核生物が利用されてきた結果です。例えば、米が主食の地域では米を原料とした日本酒が、ブドウが豊富に採れる地域ではブドウを原料としたワインが作られてきました。このように真核生物の多様性は、お酒の種類の多様性にも繋がっているのです。それぞれの地域で、それぞれの風土に根付いたお酒が生まれ、育まれてきた歴史には、真核生物の進化と多様性が深く関わっていると言えるでしょう。

微生物の働きと未来

目には見えないほど小さな生き物である微生物は、私たちの生活を支える上で、なくてはならない存在です。お酒造りに欠かせない酵母やカビも、微生物の一種です。これらは真核生物と呼ばれ、複雑な細胞構造を持っています。古くからお酒造りで活躍してきた酵母やカビですが、近年改めてその働きに注目が集まっており、食品加工や医薬品開発など、様々な分野で活用されています。

お酒造りにおいて、酵母は糖を分解し、アルコールと二酸化炭素を生み出す役割を担っています。この働きによって、お酒特有の風味や香りが生まれます。それぞれの酵母の種類によって、作り出されるお酒の味わいは大きく異なり、銘柄ごとの個性が出ます。近年では、特定の風味を持つ酵母の開発も進んでおり、これまでになかった新しいお酒の味を創造できるようになりました。また、カビもまた、お酒造りに重要な役割を果たしています。例えば、日本酒造りにおいては、麹菌というカビが米のデンプンを糖に変える働きを担っており、酵母がアルコール発酵を行うための準備を整えています。

微生物の力をさらに活用することで、お酒造りの未来は大きく変わると期待されています。より効率的な発酵方法の研究や、新しい酵母やカビの発見によって、お酒の製造コスト削減や、これまで以上に多様なお酒が楽しめるようになるでしょう。さらに、微生物の研究は、地球環境問題の解決にも貢献する可能性を秘めています。微生物を利用したバイオ燃料の開発や、廃棄物の処理技術などは、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすと考えられています。食料問題や環境問題といった地球規模の課題解決に、微生物の働きが役立つと期待されています。微生物の持つ無限の可能性を探求することで、私たちの未来はより豊かで明るいものになるでしょう。

| 分類 | 役割 | お酒への影響 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 酵母 | 糖を分解し、アルコールと二酸化炭素を生み出す | お酒特有の風味や香りを生み出す。酵母の種類によってお酒の味わいが変わる。 | 特定の風味を持つ酵母の開発により新しいお酒の味を創造。製造コスト削減にも貢献。 |

| 麹菌(カビ) | 米のデンプンを糖に変える | 酵母がアルコール発酵を行うための準備を整える。(日本酒造りなど) | 新しいカビの発見により多様なお酒の開発に期待。 |

| 微生物全般 | お酒造りだけでなく、様々な分野で活用 | 多様なお酒の開発、製造コスト削減 | バイオ燃料の開発や廃棄物処理技術など、地球環境問題の解決に貢献。 |

お酒の文化と歴史

お酒は、ただ喉の渇きを癒すだけの飲み物ではありません。古来より、人と人との繋がりを育み、様々な文化を形作ってきた、特別な存在と言えるでしょう。歴史を紐解けば、世界各地で多種多様なお酒が造られ、生活の中に溶け込んでいることが分かります。

遠い昔、農耕が始まった頃から、人々は穀物を原料に、お酒を醸造する技術を編み出しました。祭りや儀式、冠婚葬祭といった特別な場面では、必ずと言っていいほどお酒が振る舞われ、共同体の結束を強める役割を果たしました。喜びを分かち合い、悲しみを慰め合う時にも、お酒は寄り添い、人々の心を繋いできました。それは現代社会においても変わりません。仕事の成功を祝う席や、友人との楽しい語らいの場など、お酒は円滑な人間関係を築く潤滑油のような役割を担っています。

お酒造りには、目に見えない小さな生き物たちの働きが欠かせません。酵母や麹菌といった微生物の力によって、穀物や果物は、風味豊かなお酒へと姿を変えるのです。古来の人々は、経験的にその神秘的な力を理解し、お酒造りに活かしてきました。現代科学の進歩により、微生物の働きが解明され、より洗練されたお酒が造られるようになりましたが、微生物の恩恵を受けているという点に変わりはありません。

お酒は、単なる飲み物ではなく、人類の歴史と文化を映し出す鏡と言えるでしょう。そして、未来においても、微生物の力と人間の知恵が融合し、新たな文化が創造されていくことでしょう。私たちはお酒を味わうことで、微生物の神秘に触れ、その奥深い世界へと誘われるのです。

| 概要 | 詳細 |

|---|---|

| お酒の役割 | – 人と人との繋がりを育む – 文化を形作る – 喜びや悲しみを分かち合う – 円滑な人間関係を築く |

| お酒の歴史 | – 農耕開始と同時に醸造が始まる – 祭りや儀式、冠婚葬祭で振る舞われる – 現代社会でも人間関係の潤滑油 |

| お酒造り | – 酵母や麹菌などの微生物の働き – 古来より経験的に利用 – 現代科学で解明、洗練されたお酒へ |

| お酒の本質 | – 人類の歴史と文化を映す鏡 – 微生物の神秘に触れる体験 |