お酒とパントテン酸:知られざる関係

お酒を知りたい

先生、パントテン酸って何かお酒に関係あるんですか?

お酒のプロ

そうだよ。パントテン酸は酵母の生育に欠かせない栄養素なんだ。お酒は酵母が糖分を分解することで作られるから、パントテン酸は間接的に関係していると言えるね。

お酒を知りたい

酵母の種類によってパントテン酸の必要量は違うんですか?

お酒のプロ

その通り!酵母の種類によってパントテン酸の必要量は異なるんだ。例えば、きょうかい7号酵母はパントテン酸を必要としない酵母として知られている。この性質を利用して、他の酵母と区別することができるんだよ。

パントテン酸とは。

お酒作りに欠かせない微生物である酵母には、「パントテン酸」という栄養が必要不可欠です。パントテン酸はビタミンB群の一種で、酵母の種類によって必要とする量が異なります。この性質を利用して、例えば「きょうかい7号酵母」のような特定の種類の酵母を見分けるのに役立っています。

栄養素としての働き

パントテン酸は、ビタミンB群に分類される大切な栄養素のひとつです。人間だけでなく、多くの生き物にとって、生きていくために欠かすことのできない大切な働きをしています。あらゆる場所に存在することから、「どこにでもある酸」という意味を持つギリシャ語に由来する名前が付けられています。

パントテン酸は、体の中でエネルギーを作り出すために重要な役割を担っています。私たちが口にする食べ物、特にご飯やパン、麺類などの穀物に含まれる糖質や、油脂類に含まれる脂質、肉や魚、大豆製品などに含まれるたんぱく質。これらを体内でエネルギーに変換する過程で、パントテン酸は欠かせないのです。パントテン酸が不足すると、エネルギーがうまく作られなくなり、疲れやすくなったり、集中力が続かなくなったりすることがあります。

パントテン酸は、健康な肌や粘膜を保つためにも必要です。肌荒れやかさつき、口内炎などが気になる方は、パントテン酸が不足しているかもしれません。パントテン酸を十分に摂ることで、肌や粘膜の状態を良好に保ち、健康的な美しさを維持することができます。

さらに、パントテン酸は、体の抵抗力を高めるためにも役立っています。私たちの体は、常に様々な細菌やウイルスなどの外敵にさらされています。パントテン酸は、これらの外敵から体を守る免疫システムを正常に働かせるために必要不可欠な栄養素なのです。パントテン酸を十分に摂ることで、病気になりにくい強い体を作ることができます。

このように、パントテン酸は、私たちが健康に生きていく上で、なくてはならない重要な栄養素です。バランスの良い食事を心がけ、パントテン酸をしっかり摂るようにしましょう。

| 役割 | 効果 | 不足時の症状 |

|---|---|---|

| エネルギー産生 | 糖質、脂質、たんぱく質をエネルギーに変換 | 疲れやすさ、集中力低下 |

| 健康な肌・粘膜の維持 | 肌や粘膜の状態を良好に保つ | 肌荒れ、かさつき、口内炎 |

| 抵抗力の向上 | 免疫システムの正常な機能をサポート | 病気にかかりやすくなる |

お酒作りにおける重要性

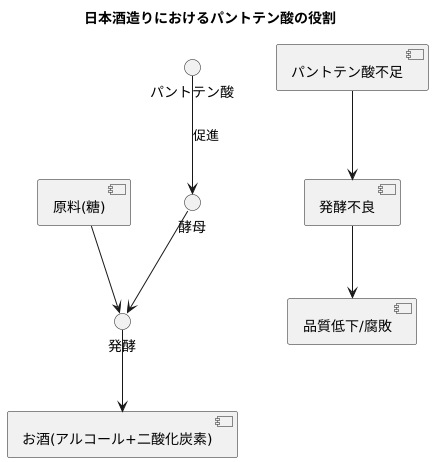

お酒造りにおいて、様々な微生物の働きは欠かせません。特に、日本酒造りには酵母が重要な役割を担っています。この酵母が、原料に含まれる糖を分解し、アルコールと二酸化炭素に変えることで、あの独特の風味と香りが生まれます。この糖を分解する過程を発酵と呼び、お酒造りの心臓部と言えるでしょう。

この発酵を順調に進めるためには、酵母が元気に活動できる環境を整える必要があります。そこで登場するのがパントテン酸です。パントテン酸は、酵母の生育に欠かせない栄養素の一つであり、酵母の活動を活発化させるのに役立ちます。パントテン酸が不足すると、酵母の活動が鈍り、発酵が順調に進まなくなってしまいます。発酵がうまくいかないと、お酒の味が落ちてしまうばかりか、場合によっては腐敗してしまうこともあります。そのため、パントテン酸は、お酒の品質を左右する重要な要素と言えるでしょう。

古くから、経験豊富な酒造りの職人たちは、パントテン酸の重要性を認識していました。彼らは、麹や酒母の中にパントテン酸を豊富に含む原料を使用することで、発酵を促進し、高品質なお酒を造り上げてきました。現代の酒蔵でも、パントテン酸の含有量を適切に管理することで、安定した品質のお酒を製造しています。パントテン酸は、目に見えないところでお酒の品質管理に大きく貢献している縁の下の力持ちと言えるでしょう。

酵母の種類を見分ける指標

お酒造りに欠かせない酵母。実は様々な種類があり、それぞれ異なる性質を持っています。その種類を見分ける方法の一つとして、パントテン酸という栄養素に対する要求性の違いを利用する方法があります。

パントテン酸とは、生物が生きていく上で必要なビタミンの一種です。人間にとっては健康維持に、酵母にとっては成長に必要不可欠なものです。しかし、すべての酵母がパントテン酸を必要とするわけではありません。例えば、日本酒造りでよく使われるきょうかい7号酵母は、パントテン酸がなくても生育できます。これは、きょうかい7号酵母が自らパントテン酸を作り出せる能力を持っているためです。一方、他の多くの酵母は、生育にパントテン酸を外部から供給される必要があります。パントテン酸がない環境では、うまく成長することができません。

この性質の違いを利用することで、酵母の種類を識別することができます。パントテン酸を含まない培地で酵母を培養した場合、きょうかい7号酵母は生育できますが、パントテン酸を必要とする酵母は生育できません。逆に、パントテン酸を含む培地では、両方の酵母が問題なく生育します。このように、パントテン酸の有無による生育の違いを観察することで、簡単に酵母の種類を見分けることができるのです。

この方法は、酒蔵で働く杜氏たちにとって、非常に重要な技術となっています。酒造りでは、使用する酵母の種類によってお酒の味わいが大きく変化します。そのため、常に同じ種類の酵母を使うことが、品質の安定したお酒造りに不可欠です。パントテン酸を用いた酵母の識別方法は、意図しない酵母の混入を防ぎ、安定した品質のお酒を造る上で、大きな役割を果たしているのです。長年培われてきた経験と技術に基づいたこの方法は、これからも日本酒造りを支える重要な技術として、受け継がれていくことでしょう。

| 酵母の種類 | パントテン酸要求性 | パントテン酸を含む培地での生育 | パントテン酸を含まない培地での生育 |

|---|---|---|---|

| きょうかい7号酵母 | 不要(自ら生成可能) | 生育可 | 生育可 |

| その他多くの酵母 | 必要 | 生育可 | 生育不可 |

お酒の風味への影響

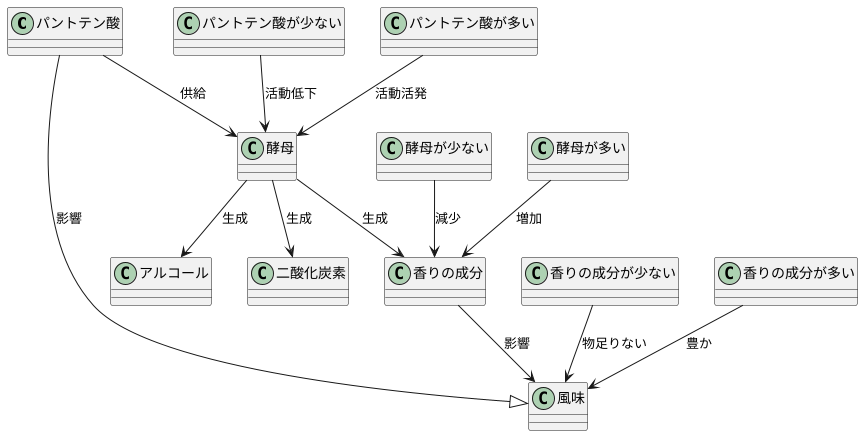

お酒の味わいは、様々な要素が絡み合って生まれる奥深いものです。その中でも、パントテン酸という栄養素が、お酒の風味に大きな影響を与えていると考えられています。パントテン酸は、お酒造りに欠かせない酵母の生育に深く関わっているからです。

酵母は、お酒造りにおいて糖を分解し、アルコールと二酸化炭素を生み出す、いわば主役です。この酵母が元気に活動するためには、パントテン酸が不可欠です。パントテン酸が十分に供給されると、酵母は活発に働き、糖を効率よく分解していきます。その過程で、様々な香りのもととなる成分が生まれます。これらの成分の種類や量は、お酒の風味を決定づける重要な要素です。パントテン酸のおかげで酵母が活発になれば、より複雑で奥行きのある、豊かな風味のお酒が生まれるのです。

逆に、パントテン酸が不足すると、酵母の活動は弱まり、糖の分解も不十分になります。その結果、香りの成分も少なくなり、出来上がるお酒は、風味に乏しい、物足りないものになってしまうことがあります。まるで料理に適切な調味料を加え忘れたように、お酒の個性が失われてしまうのです。

そこで、酒蔵では、パントテン酸の量を細かく調整することで、目指す風味のお酒を造り出す工夫をしています。長年の経験と技術に基づき、最適なパントテン酸の量を見極め、理想のお酒へと近づけていくのです。まるで指揮者がオーケストラを率いるように、パントテン酸の量を調整することで、風味のハーモニーを奏でていると言えるでしょう。

パントテン酸と風味の関係については、まだ全てが解明されたわけではありません。しかし、多くの研究者がその謎を解き明かそうと努力を続けています。今後の研究により、パントテン酸の働きがより詳しく分かれば、さらにおいしいお酒造りに役立つはずです。そして、私たちはお酒の風味の秘密をさらに深く理解し、その奥深さをより楽しむことができるようになるでしょう。

今後の研究への期待

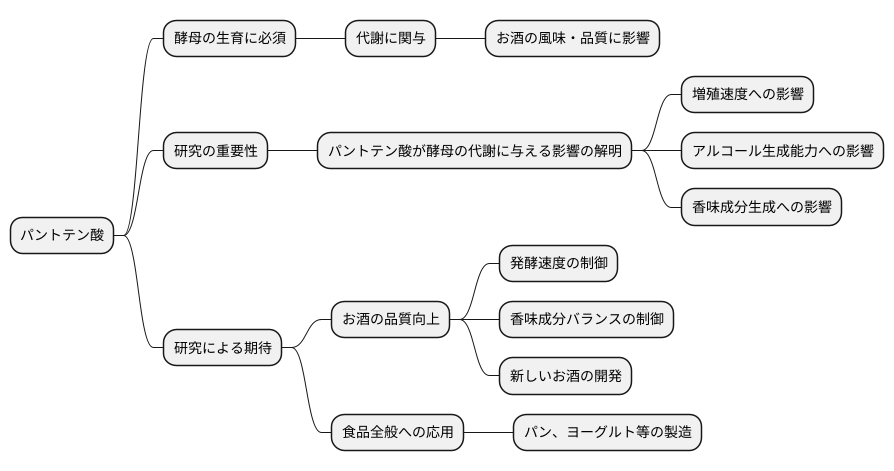

お酒作りにおいて、酵母は欠かせない存在です。そして、その酵母の生育に重要な役割を果たすのがパントテン酸と呼ばれる栄養素です。パントテン酸は、酵母の代謝に深く関わっており、お酒の風味や品質にも影響を与えていると考えられていますが、その詳しい仕組みはまだ十分に解明されていません。

今後の研究では、パントテン酸が酵母の代謝にどのように影響を与えているのかを明らかにすることが重要です。例えば、パントテン酸が酵母の増殖速度やアルコール生成能力にどのような影響を及ぼすのか、また、お酒の香味成分の生成にどのように関わっているのかを詳細に調べる必要があります。

パントテン酸と酵母、そしてお酒の関係性をより深く理解することで、お酒の品質向上に役立てることができます。具体的には、酵母へのパントテン酸の供給量を調整することで、お酒の発酵速度や香味成分のバランスを制御し、より風味豊かなお酒を造ることが可能になるでしょう。また、特定の香味成分を強化した新しいお酒の開発にもつながる可能性があります。

さらに、パントテン酸の研究は、お酒作り以外にも応用できる可能性を秘めています。例えば、パントテン酸は、他の食品の発酵過程にも関わっており、パンやヨーグルトなどの製造にも利用されています。パントテン酸の新たな機能が発見されれば、これらの食品の品質向上にも役立つ可能性があります。

パントテン酸の研究は、お酒作りにおける技術革新を促すだけでなく、私たちの食生活全体をより豊かにする可能性を秘めていると言えるでしょう。今後の研究の進展に大いに期待したいところです。