親桶と枝桶:日本酒造りの知恵

お酒を知りたい

先生、『親桶』って、お酒を作る時使う大きな桶のことですよね?

お酒のプロ

そうだよ。でも、ただ大きな桶というだけではないんだ。お酒のもとになる『もろみ』の温度管理を楽にするために使うんだよ。

お酒を知りたい

温度管理を楽にするために、ですか?大きな桶だと温度管理が難しいんじゃないんですか?

お酒のプロ

実は、大きな桶1つで作るより、小さな桶をいくつか使って作った方が温度管理しやすいんだ。その時に、全体をまとめる大きな桶のことを『親桶』、小さな桶のことを『枝桶』と呼ぶんだよ。親桶は、枝桶全体を管理する役割を果たしているんだね。

親桶とは。

お酒造りで使う言葉に「親桶」というものがあります。お酒のもととなる「もろみ」の温度をうまく管理するために、大きな入れ物一つにまとめて仕込むのではなく、いくつかの小さな入れ物に分けて仕込むことがあります。このとき、本来なら使うはずだった大きな入れ物のことを「親桶」と呼び、その親桶に付属する小さな入れ物を「枝桶」と呼びます。

酒造りのための大きな桶

酒造りにおいて、お酒のもととなるもろみの温度を一定に保つことはとても大切です。もろみとは、蒸した米に麹と水を混ぜて発酵させたもので、お酒の味わいや性質を決める重要なものです。このもろみの温度をうまく調整するために、昔から大きな桶が使われてきました。この桶は親桶と呼ばれ、その名の通り、まるで親が子供たちをまとめて世話をするように、たくさんの小さな桶を従えています。これらの小さな桶は枝桶と呼ばれ、親桶とともに使われます。一度にたくさんのもろみを仕込むと、温度が均一になりにくく、発酵にムラが出てしまうことがあります。そこで、親桶に仕込んだもろみを小さな枝桶に分けることで、もろみ全体の温度をうまく調整し、安定した品質のお酒を造ることができるのです。親桶は、その大きさゆえに断熱効果が高く、外気温の影響を受けにくいという利点があります。また、親桶の中に枝桶を入れることで、限られた空間で効率的に多くの醪を管理できます。そして、枝桶を使うことで、もろみの状態を個別に確認し、きめ細やかな管理を行うことができます。例えば、発酵が遅れている枝桶があれば、その枝桶だけを別の場所に移動させて温度調整を行うといったことも可能です。このように、親桶と枝桶を組み合わせることで、温度管理の難しいもろみを効率的に管理し、高品質なお酒を安定して造ることができるのです。親桶と枝桶は、日本の伝統的な酒造りの知恵と工夫が詰まった、大切な道具と言えるでしょう。 木の桶は、鉄やプラスチックの桶とは異なり、呼吸をしています。そのため、桶の中の温度や湿度を自然に調整する効果があり、お酒の熟成にも良い影響を与えます。また、木の桶には、お酒に独特の風味や香りを与える成分が含まれており、これがお酒の味わいをより豊かにします。このように、親桶と枝桶は、単なる容器ではなく、お酒造りに欠かせない重要な役割を担っているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 親桶の役割 |

|

| 枝桶の役割 |

|

| 木の桶の利点 |

|

| 親桶と枝桶の組み合わせによる効果 | 高品質なお酒を安定して生産できる。 |

枝桶の役割と利点

お酒造りにおいて、枝桶は欠かせない道具の一つです。その名の通り、親桶に寄り添う小さな桶であり、まるで親桶の子供のように、お酒造りを支えています。親桶で仕込まれたお酒のもとである「もろみ」を、この枝桶に小分けして管理することで、様々な利点が生まれます。

まず、もろみの温度管理が格段に容易になります。大きな親桶全体で温度を均一に保つのは至難の業ですが、小分けにすることで、一つ一つの枝桶の温度を細かく調整することが可能になります。もろみは生き物のように繊細で、温度変化に敏感です。温度が上がりすぎると雑菌が繁殖し、風味が損なわれる可能性があります。逆に、温度が低すぎると発酵が滞り、お酒の出来に影響を及ぼします。枝桶を用いることで、理想的な温度を保ち、もろみの発酵をスムーズに進めることができるのです。

また、枝桶を使うことで、仕込む量を調整できるという利点もあります。大きな酒蔵では大量のもろみを一度に仕込むことができますが、小さな酒蔵ではそうもいきません。枝桶があれば、一度に仕込む量を調整することができ、小規模な酒蔵でも効率よくお酒造りができるようになります。それぞれの酒蔵の規模や設備に合わせて、柔軟に酒造りを行えるのは大きなメリットです。

さらに、枝桶はもろみの品質管理にも役立ちます。一つ一つの枝桶の状態を細かく観察することで、もろみの発酵状況を正確に把握することができます。泡立ち具合や香り、色などを確認し、もし問題があれば、その枝桶だけに対策を施すことができます。親桶全体で管理するよりも、問題の早期発見・早期対応が可能になり、高品質なお酒造りに繋がります。このように、小さな枝桶は、日本酒造りにおいて大きな役割を担い、その存在は、美味しいお酒を生み出す上で欠かせないものなのです。

| 枝桶の利点 | 詳細 |

|---|---|

| 温度管理の容易さ | もろみを小分けにすることで、個々の温度管理が容易になり、雑菌繁殖の抑制や発酵促進につながる。 |

| 仕込み量の調整 | 小規模な酒蔵でも仕込み量を調整でき、効率的な酒造りが可能になる。 |

| 品質管理の向上 | 個々の桶の状態を観察することで、問題の早期発見・早期対応が可能になり、高品質な酒造りに貢献する。 |

温度管理の重要性

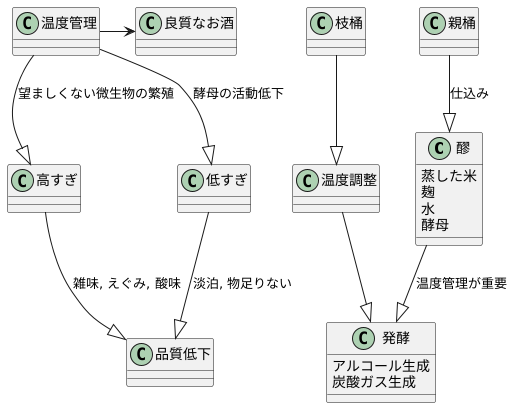

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度管理は非常に重要です。醪とは、蒸した米、水、麹、酵母を混ぜ合わせたもので、まさにこれからお酒になる大切な液体です。この醪の温度によって、お酒の風味、香り、出来栄えが大きく変わってきます。

醪の温度が高すぎると、望ましくない微生物が繁殖しやすくなります。これにより、雑味やえぐみ、酸味など、好ましくない風味や香りが発生する可能性があります。お酒の質を落とすだけでなく、場合によっては飲めないものになってしまうこともあります。また、急激な温度上昇は酵母にも悪影響を及ぼし、本来の力を発揮できなくなってしまいます。

反対に、醪の温度が低すぎると、酵母の活動が鈍くなり、発酵が十分に進みません。発酵とは、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生成する過程のことですが、この過程が遅れると、米の甘みが十分に引き出されず、淡泊で物足りないお酒になってしまいます。また、発酵が不十分だと雑菌の繁殖リスクも高まります。

そのため、醪の温度を適切な範囲に保つことが、良質なお酒を造る上で欠かせないのです。一般的には、醪の温度は低い温度から徐々に上げていくことで、酵母の活性を適切に調整し、米の旨味を最大限に引き出します。そして、この温度管理を助けるのが、親桶(おやおけ)と枝桶(えだおけ)です。親桶とは、仕込みの際に最初に醪を入れる大きな桶で、枝桶は親桶から醪を移し替えて温度調整を行うための小さな桶です。これらを使い分けることで、細やかな温度管理を可能にし、高品質なお酒を造り上げていくのです。まさに、昔ながらの知恵が詰まった道具と言えるでしょう。

最適な温度管理によって、酵母は活発に働き、米の持つ旨味や甘み、香りを最大限に引き出すことができます。こうして、風味豊かで奥深い味わいのお酒が生まれるのです。

伝統的な酒造りの技

日本の伝統的な酒造りにおいて、親桶と枝桶は欠かせない道具です。これらは、酒母や醪の温度を巧みに調整するために用いられてきました。酒造りは、微生物の働きによって進む繊細な工程であり、温度管理はその成否を左右する重要な要素です。昔からの酒蔵では、高度な温度計や冷却装置がない時代から、親桶と枝桶を用いて、経験と勘に基づいた緻密な温度管理を実現していました。

親桶とは、大きな桶のことを指します。仕込みの初期段階では、蒸した米、麹、水を混ぜ合わせたものをこの親桶に仕込みます。そして、この親桶の中に、枝桶と呼ばれる小さな桶を複数個浮かべます。この枝桶の中に、前の仕込みから発酵が盛んな酒母を少量入れて、親桶全体の温度を徐々に上げていきます。この手法は、まるで暖炉のように、ゆっくりと全体を温める効果があり、微生物の活動を穏やかに促すことができるのです。

また、発酵が進むにつれて、醪の温度は上がりすぎないように注意しなければなりません。そのため、枝桶を取り出して、桶の周囲に冷水をかけることで、親桶全体の温度を下げる工夫も凝らされていました。さらに、桶の蓋の開閉を調整したり、酒蔵の窓を開け閉めしたりすることで、微妙な温度調整を行っていました。現代では、温度計や冷却装置などの技術革新により、より精密な温度管理が可能となりました。しかし、親桶と枝桶は、単なる温度管理の道具ではなく、酒造りの伝統と技術の象徴として、今でも多くの酒蔵で大切に使い続けられています。これらの道具から醸し出される独特の風味や味わいは、現代の技術では再現できない奥深さを持ち、日本酒の歴史と文化を色濃く反映していると言えるでしょう。

先人たちの知恵と工夫が凝縮された親桶と枝桶は、日本酒造りの奥深さを物語る、まさに生きた文化財と言えるでしょう。

| 道具 | 役割 | 温度調整の方法 |

|---|---|---|

| 親桶 | 蒸米、麹、水を混ぜ合わせたものを仕込む大きな桶。 | 枝桶の出し入れ、蓋の開閉、酒蔵の窓の開閉 |

| 枝桶 | 親桶の中に浮かべ、酒母を入れて親桶の温度を調整する小さな桶。 | 親桶の中への出し入れ、桶の周囲に冷水をかける |

現代における親桶と枝桶

かつて、酒造りにおいて温度計は存在せず、蔵人たちは経験と勘を頼りに、酒母や醪の温度管理を行っていました。その際に活躍したのが、親桶と枝桶です。親桶は文字通り大きな桶で、枝桶は親桶よりも小さな桶です。これらを巧みに使い分けることで、微妙な温度調整を実現していました。現代では、温度管理技術が飛躍的に向上し、親桶や枝桶の役割は大きく変化しました。徹底した温度管理が可能になったことで、より安定した酒造りができるようになりました。

しかし、多くの酒蔵では、今でも親桶と枝桶が大切に使い続けられています。それは、親桶と枝桶が単なる道具ではなく、酒造りの歴史と文化を伝える、かけがえのない存在だからです。長年使い込まれた親桶や枝桶には、蔵に住み着く様々な微生物が棲み付いています。これらは「蔵付き酵母」や「蔵付き乳酸菌」などと呼ばれ、その蔵特有の風味や香りを生み出す源となっています。現代の技術では再現できない、複雑で奥深い味わいは、これらの微生物の働きによるところが大きいのです。

小規模な酒蔵や、伝統的な製法を守る酒蔵では、親桶と枝桶は、高品質な酒を造る上で欠かせないものとなっています。蔵人たちは、親桶や枝桶の状態を日々観察し、微生物の活動を見極めながら、丁寧に酒造りを行っています。そして、親桶と枝桶で仕込まれた酒は、独特のまろやかさや、奥行きのある風味を持つと言われています。

現代の技術と伝統的な技法が融合することで、日本酒はさらに進化を続けています。親桶と枝桶は、日本酒造りの歴史と伝統を未来へ繋ぐ、重要な役割を担っていると言えるでしょう。日本酒の奥深さ、多様性を生み出す、大切な要素の一つなのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 親桶・枝桶の役割(過去) | 温度管理(温度計がない時代の酒母や醪の温度調整) |

| 親桶・枝桶の役割(現代) |

|

| 現代の温度管理技術 | 安定した酒造りを可能にする |

| 親桶・枝桶を使う理由 |

|

| 親桶・枝桶で仕込まれた酒の特徴 | 独特のまろやかさ、奥行きのある風味 |