親桶と枝桶:日本酒造りの知恵

お酒を知りたい

先生、『親桶』って、お酒を作る大きな桶のことですよね?どんな時に使うんですか?

お酒のプロ

そうだね、お酒を作る桶の1つだ。醪(もろみ)の温度管理をやりやすくするために使うんだ。大きな桶に醪を全部仕込むんじゃなくて、いくつかの小さな桶に分けて仕込むことがあるんだけど、その大きな桶のことを『親桶』って言うんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、小さな桶は何て言うんですか?

お酒のプロ

良い質問だね。小さな桶は『枝桶(えだおけ)』と言うんだ。親桶から枝分かれするように並んでいるから、そう呼ばれているんだよ。親桶と枝桶を使うことで、醪の温度を均一にしやすく、美味しいお酒ができるんだ。

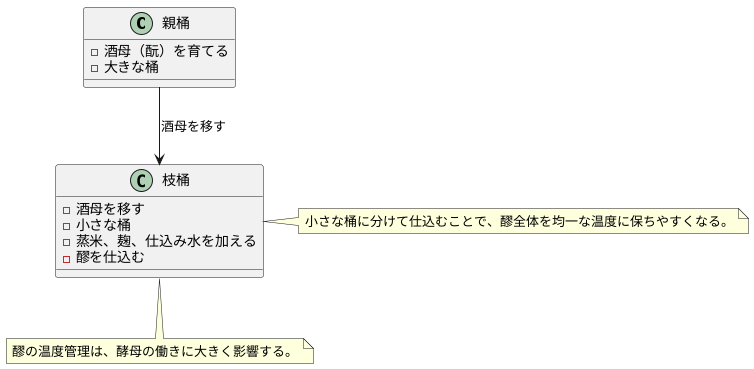

親桶とは。

お酒造りで使う言葉に「親桶」というものがあります。お酒のもとになる「もろみ」の温度をうまく管理するために、大きな入れ物一つにまとめて仕込むのではなく、いくつかの小さな入れ物に分けて仕込むことがあります。このとき、大きな入れ物のことを「親桶」と呼び、小さな入れ物たちは「枝桶」と呼ばれます。

酒造りの歴史における親桶

日本の酒造りは、古くからこの国の風土と文化に深く結びついた伝統産業です。その長い歴史の中で、酒造りの技は常に進歩を遂げてきました。特に、醪(もろみ)の温度をうまく保つことは、日本酒の良し悪しを決める大切な要素であり、様々な工夫が凝らされてきました。その工夫の一つが、親桶(おやおけ)と枝桶(えだおけ)を用いる方法です。

親桶とは、酒母(酛)を育てる大きな桶のことです。酒母とは、酵母を育て増やすためのいわばお酒の種のようなものです。この親桶でじっくりと育てられた酒母は、その後、枝桶と呼ばれる小さな桶に分けられます。枝桶に移された酒母に、蒸米、麹、仕込み水を加えて醪が仕込まれます。大きな桶で一度に仕込むのではなく、小さな桶に分けて仕込むことで、醪全体を均一な温度に保ちやすくなるのです。醪の温度管理は、酵母の働きに大きく影響します。温度が適切でなければ、酵母はうまく働かず、望ましいお酒はできません。

親桶と枝桶の利用は、まさに先人の知恵が生み出した、優れた温度管理技術と言えるでしょう。現代の酒造りでは、温度管理に最新の技術が導入されています。しかし、親桶と枝桶で仕込むという伝統的な手法は、今も一部の酒蔵で受け継がれています。それは、昔ながらの方法で丁寧に仕込まれたお酒にしかない、独特の風味を求める声があるからです。

親桶と枝桶は、単なる道具ではなく、日本の酒造りの歴史と伝統を伝える大切な存在なのです。その存在は、私たちに、先人たちの知恵と工夫、そしてお酒造りへの情熱を伝えてくれます。現代の技術を取り入れながらも、伝統を守り続けることで、日本酒はさらなる進化を遂げていくことでしょう。

親桶の役割と構造

酒造りにおいて、親桶は醪の温度管理という重要な役割を担っています。複数の枝桶を一度に収容できる大きな桶で、その内部に水を張ることで、枝桶全体を包み込むように保温、あるいは保冷します。いわば、大きなお風呂のような役割を果たし、桶の中の醪の温度を一定に保つ働きをしています。

親桶の形は円柱や四角形など様々ですが、いずれも保温性と保冷性に優れた材質で作られています。外気温の変化が桶の中の温度に影響を与えないよう、厚みのある木材を使用したり、断熱材を施したりする場合もあります。また、大きさも蔵元によって異なり、仕込むお酒の量や蔵の規模に合わせて作られています。小さな蔵では数個の枝桶が入る程度の大きさのものもあれば、大きな蔵では数十個もの枝桶を収容できる巨大なものもあります。

親桶の中には常に清潔な水が張られています。この水は、醪の温度を一定に保つため、必要に応じて温水や冷水に入れ替えられます。温度管理は醪の発酵に大きく影響するため、蔵人は細心の注意を払い、定期的に水温を計測します。近年では、温度計や冷却装置が取り付けられている親桶もあり、より精密な温度管理が可能になっています。

醪の温度が上がりすぎると雑菌が繁殖しやすくなり、酒質が劣化してしまう恐れがあります。逆に、温度が低すぎると発酵がうまく進まず、これもまた酒質に悪影響を及ぼします。そのため、親桶による適切な温度管理は、美味しいお酒造りに欠かせない工程と言えるでしょう。親桶は、まさに酒造りの縁の下の力持ちと言える存在です。

| 親桶の役割 | 醪の温度管理(保温・保冷) |

|---|---|

| 形状 | 円柱、四角形など様々 |

| 材質 | 保温性・保冷性に優れた木材、断熱材を使用する場合も |

| 大きさ | 蔵元、仕込むお酒の量、蔵の規模により様々 |

| 水 | 清潔な水を張り、温水・冷水で温度調節 |

| 温度管理の重要性 | 醪の発酵に大きく影響、雑菌繁殖防止、発酵促進 |

| 現代の親桶 | 温度計、冷却装置が取り付けられている場合も |

枝桶の役割と構造

お酒造りにおいて、醪(もろみ)を育てるための重要な道具の一つに、枝桶(えだおけ)があります。枝桶とは、文字通り、大きな親桶(おやおけ)の中に収められる、小さな桶のことです。親桶の中に、まるで枝分かれするように複数配置されることから、この名が付けられました。この枝桶こそが、醪の発酵という繊細な工程を支える、縁の下の力持ちと言えるでしょう。

まず、枝桶の大きさについてですが、一般的に親桶よりもかなり小さく作られています。これは、醪の温度管理を容易にするための工夫です。大きな桶に醪を仕込むよりも、小さな桶に分けることで、温度変化のスピードを速めることができます。醪の発酵は、温度によって大きく左右されます。そのため、細やかな温度調整が求められる場面では、小さな枝桶を用いることが有効なのです。醪の温度が上がりすぎそうになったら、桶の周りを冷やしたり、逆に温度が低すぎる場合は、温かいものを桶の近くに置いたりすることで、迅速な対応が可能になります。もし大きな桶で仕込んでいたら、温度変化の反応が遅く、適切な温度管理が難しくなるでしょう。

また、枝桶は、醪の量や種類、そして蔵元の規模などに応じて、必要な数だけ用いられます。多くの枝桶を使用することで、一度に仕込む醪全体を均一な温度で管理することが可能になります。仮に一つの大きな桶で仕込んだ場合、中心部と外縁部で温度ムラが生じやすく、均一な発酵が難しくなります。しかし、複数の枝桶に醪を小分けすることで、それぞれの桶内で温度を均一に保ち、安定した発酵を促すことができるのです。さらに、枝桶を使うことで、醪の状態を個別に確認しやすくなります。もし特定の枝桶で発酵に異常が見られた場合でも、他の枝桶に影響を与えることなく、迅速な対処が可能になるという利点もあります。

このように、枝桶は、醪の温度管理を容易にし、均一な発酵を促すための、お酒造りにおける重要な役割を担っています。一見地味な存在ながらも、その活躍は、美味しいお酒を生み出す上で欠かせないものと言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | 枝桶(えだおけ) |

| 役割 | 醪(もろみ)の発酵を支える道具 |

| 特徴 | 親桶(おやおけ)の中に複数配置される小さな桶 |

| 大きさ | 親桶よりかなり小さい |

| サイズの理由 | 醪の温度管理を容易にするため |

| 温度管理のメリット |

|

| 使用数 | 醪の量、種類、蔵元の規模による |

| 複数使用のメリット |

|

| 全体的なメリット | 美味しいお酒を生み出す上で欠かせない |

親桶と枝桶を用いた温度管理の利点

日本酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度管理は非常に重要です。醪の温度が不安定になると、酵母の働きが弱まったり、雑菌が繁殖しやすくなり、最終的に出来上がるお酒の品質に大きな影響を与えてしまいます。そこで、古くから用いられてきたのが親桶と枝桶を使った温度管理です。

親桶とは、大きな桶のことで、その中に仕込み水を張ります。そして、親桶の中に、一回り小さな枝桶を複数浮かべ、その枝桶の中に蒸米、麹、仕込み水を入れ、醪を仕込みます。この方法の利点は、まず醪の温度を均一に保つことができる点です。親桶に張られた水は、全体が同じ温度になりやすく、その水に浮かんでいる枝桶内の醪も均一な温度を保ちやすくなります。特に気温の変化が大きい時期でも、水の温度は比較的安定しているため、醪の温度変化を最小限に抑えることができます。

安定した温度で発酵が進むことで、酵母は活発に働き、良質なアルコールと豊かな香りを生み出します。同時に、雑菌の繁殖を抑えることもできるので、雑味のないクリアな味わいの日本酒に仕上がります。また、一度に複数の枝桶で仕込むことができるため、大量生産にも適しているという利点もあります。

さらに、親桶と枝桶を用いる方法は、実験的な酒造りにも最適です。複数の枝桶にそれぞれ異なる種類の酵母を入れて仕込めば、同時に様々な条件で発酵の様子を観察することができます。それぞれの酵母の特性を理解し、新しい酒質に挑戦する際に、この方法は大きな力を発揮します。このように、伝統的な親桶と枝桶による温度管理は、高品質な日本酒造りを支える重要な技術として、今もなお受け継がれているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手法 | 親桶(大きな桶に水)の中に枝桶(一回り小さい桶)を浮かべ、枝桶内で醪を仕込む。 |

| 目的 | 醪の温度管理 |

| 利点 |

|

| 効果 | 高品質な日本酒造り |

現代の酒造りにおける親桶

近年の酒造りでは、温度を精密に操る技術が進歩し、それを自動で調整する冷却装置が多くの蔵で活躍しています。かつて酒の温度管理に欠かせなかった親桶と枝桶は、以前ほど見かける機会は少なくなってきました。しかし、時代の流れに抗うように、今もなお親桶と枝桶を大切にする酒蔵が存在します。そこには、伝統を守り続ける理由が確かに存在するのです。

親桶と枝桶を使うことで、ゆっくりと時間をかけて醪の温度が変化していきます。現代の冷却装置では再現できない、自然な温度変化こそが、独特の風味や香りを生み出す鍵なのです。それは、酵母が穏やかに働き、複雑な味わいを醸し出す絶妙な環境を作り上げるからです。機械では制御できない、微生物の繊細な活動こそが、唯一無二の酒を生み出す秘訣と言えるでしょう。

また、親桶と枝桶は、単なる道具ではありません。酒蔵の歴史と文化を象徴する、大切な存在です。長年使い込まれた桶には、蔵人たちの技術と情熱が染み込んでいます。その桶で仕込まれた酒は、蔵の歴史を語り継ぎ、飲む人に特別な感動を与えます。親桶と枝桶を受け継ぐということは、先人たちの知恵と精神を受け継ぐことでもあるのです。

そして、親桶と枝桶で酒を造り続けることは、未来の酒造りに新たな可能性を拓くことにも繋がります。伝統的な製法を深く理解することで、現代技術との融合や新たな手法の開発に繋がるヒントが見つかるかもしれません。親桶と枝桶は、過去の遺産であると同時に、未来への道標でもあると言えるでしょう。だからこそ、その技術と精神は、大切に守り、未来へと伝えていかなければならないのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 温度変化 | 親桶と枝桶はゆっくりとした自然な温度変化を生み出し、独特の風味や香りを醸し出す。現代の冷却装置ではこの繊細な変化を再現できない。 |

| 文化的価値 | 親桶と枝桶は酒蔵の歴史と文化を象徴し、蔵人たちの技術と情熱が染み込んでいる。 |

| 未来への可能性 | 伝統的な製法を理解することで、現代技術との融合や新たな手法開発のヒントにつながる。 |

親桶と枝桶:未来への継承

日本酒造りにおいて、親桶(おやおけ)と枝桶(えだおけ)は、歴史を語る上で欠かせない存在です。これらは単なる木の桶ではなく、先人たちの知恵と工夫が凝縮された発酵槽であり、現代の酒造りにも脈々と受け継がれています。

親桶は、酒母(酛)と呼ばれる酒の素を仕込む大きな桶です。その中には、乳酸菌をはじめとする様々な微生物が棲みつき、複雑な生態系を形成しています。この微生物の働きによって、酒母は独特の風味と酸味を獲得し、お酒の味わいの土台を築きます。まさに、親桶は酒造りの心臓部と言えるでしょう。

一方、枝桶は、親桶で育った酒母をさらに増やすための桶です。親桶から分けられた酒母は、枝桶の中でじっくりと時間をかけて培養され、最終的に醪(もろみ)の仕込みへと繋げられます。親桶から枝桶へ、そして醪へと、酒母はまるで命を繋ぐように受け継がれていくのです。

近年は、温度管理の容易さや衛生面などから、ステンレス製のタンクを用いる酒蔵も増えています。しかし、木桶で仕込まれたお酒には、独特の奥深さとまろやかさがあると言われています。これは、木桶に棲みつく微生物の働きや、木自体が呼吸することで生まれる微妙な温度変化などが影響していると考えられています。

技術革新が進む現代においても、親桶と枝桶で育まれた酒母は、日本酒造りに欠かせない存在です。古来より伝わる親桶と枝桶の技術と精神は、未来へと大切に継承していくべきでしょう。伝統を守りながらも、新しい技術を取り入れ、日本酒はさらなる進化を遂げ、世界中の人々を魅了し続けることでしょう。

| 桶の種類 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 親桶(おやおけ) | 酒母(酛)を仕込む |

|

| 枝桶(えだおけ) | 親桶で育った酒母をさらに増やす |

|

| ステンレス製タンク | 近年増加している発酵槽 |

|