清酒の酢酸エチル臭:その正体と対策

お酒を知りたい

先生、『酢酸エチル臭』って、お酒の成分なのに、セメダインみたいなにおいになるってどういうことですか?

お酒のプロ

いい質問だね。酢酸エチルは、お酒の良い香りの成分の一つなんだ。でも、多すぎると、セメダインみたいなにおいに感じてしまうんだよ。ちょうど、カレーにスパイスを入れすぎると辛すぎて美味しくなくなるようなものだね。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、少しだけなら良い香りってことですか?

お酒のプロ

その通り!少量の酢酸エチルは、お酒にフルーティーな香りを与える大切な成分なんだ。バランスが大切ってことだね。

酢酸エチル臭とは。

お酒の言葉で「酢酸エチル臭」というものがあります。これは、日本酒の香りのもとになる成分のひとつなのですが、この成分のバランスが崩れて多すぎると、接着剤のようなにおいに感じられます。

酢酸エチル臭とは

お酒の香りは、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる繊細なものです。その中で、時に「酢酸エチル臭」と呼ばれる独特の香りが問題となることがあります。これは、清酒の中に含まれる「酢酸エチル」という成分が過剰になった時に現れる香りです。

酢酸エチル自体は、決して悪いものではありません。むしろ、少量であれば、りんごやバナナのような、フルーティーで華やかな香りを添えて、お酒の魅力を引き立てる大切な役割を担っています。清酒造りにおいては、酵母がこの酢酸エチルを作り出します。酵母は、お酒の主成分であるアルコールを生み出すと同時に、様々な香りの成分も作り出す力強い生き物です。

しかし、この酵母の働きが過剰になると、酢酸エチルの量が増えすぎてしまい、バランスが崩れてしまいます。すると、心地よいフルーティーな香りではなく、接着剤を思わせる、いわゆる「セメダイン臭」と呼ばれる、つんと鼻につく不快な香りに変わってしまうのです。まるで、美しい音楽を奏でるオーケストラで、一つの楽器だけが突出して大きな音を出し、全体の調和を乱してしまうようなものです。

この香りの変化は、お酒の品質管理において重要な意味を持ちます。酢酸エチル臭は、お酒の保管状態が悪かったり、製造過程で何らかの問題が生じたりした時に現れやすいサインです。適切な温度管理や衛生管理を行うことで、酵母の働きを調整し、酢酸エチルの生成量を適切な範囲に保つことができます。

清酒を美味しく楽しむためには、このような香りの変化にも気を配ることが大切です。普段から様々な香りを意識することで、より深くお酒の味わいを楽しむことができるでしょう。そして、もしも、その香りが心地よくないと感じたら、それはお酒からの大切なメッセージかもしれません。

生成の仕組み

お酒の香りの成分の一つである酢酸エチルは、お酒のもととなる米や麦などに含まれる糖から造られます。その過程を見ていきましょう。まず、お酒造りに欠かせない酵母は、糖を分解してアルコールの一種であるエタノールと、泡立ちのもととなる二酸化炭素を造り出します。この時、同時に少量ですが、お酢の酸味のもとである酢酸も造られます。

酵母の中には、これらのエタノールと酢酸を結びつける働きをするものがあります。この働きによって、エタノールと酢酸が結合し、酢酸エチルが生まれます。酢酸エチルは、微量ながらも、お酒にフルーティーな香りを与える重要な成分です。

この酢酸エチルがどれくらい造られるかは、様々な要因によって変化します。例えば、使用される酵母の種類によって、酢酸エチルを造る能力に違いがあります。また、お酒造りの温度も大きく影響します。温度が高いほど、酢酸エチルの生成量が増える傾向があります。さらに、酵母が育つ環境であるお酒のもととなる液体の状態も関係します。酵母にとって栄養が豊富なほど、また、酸味が強いほど、酢酸エチルの生成量は変化します。

このように、酢酸エチルの生成量は、酵母の種類、温度、液体の状態など、様々な条件によって複雑に変化します。お酒造りの職人たちは、これらの条件を細かく調整することで、酢酸エチルの生成量を巧みにコントロールし、目指すお酒の香りを造り出しています。それぞれの銘柄に特有の香りも、こうした微生物の働きと職人の技の組み合わせによって生み出されているのです。

においの感じ方

お酒の香りは、それを楽しむ上で非常に大切な要素です。中でも、酢酸エチルという成分は、お酒の香りに大きく影響を与えます。この酢酸エチルは、お酒の種類によっては、フルーティーな良い香りの成分となることもありますが、濃度が高すぎると、接着剤のような、あまり好ましくない香りに感じられることもあります。

実は、この酢酸エチルの感じ方には、個人差が大きいことが知られています。同じお酒を飲んでも、接着剤のようなにおいを強く感じる人もいれば、全く感じない人もいるのです。この違いは、一体どこから来るのでしょうか。まず考えられるのは、その人のお酒の経験です。普段からお酒に慣れ親しんでいる人であれば、酢酸エチルの香りを不快に感じにくい傾向があります。また、育ってきた環境や文化的な背景も影響する可能性があります。

さらに、においを感じ始める濃度、いわゆる閾値も人によって違います。少量であれば、フルーティーで心地よい香りでも、濃度が高くなると、不快なにおいに変わってしまうのです。このため、お酒、特に日本酒の製造においては、香りの管理がとても重要になります。そこで活躍するのが、訓練された検査員です。彼らは、長年の経験と訓練によって、ごくわずかな酢酸エチルのにおいも感じ取ることができます。そして、その香りの強さを正確に判断し、お酒の品質を厳しく評価するのです。このように、お酒造りには、職人の繊細な感覚が欠かせないと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酢酸エチルの香り | 濃度によってフルーティーな良い香りと接着剤のような不快な香りの両方を持つ |

| 個人差 | 香りの感じ方には個人差があり、経験、文化、閾値などが影響する |

| お酒の製造 | 香りの管理が重要で、特に日本酒では訓練された検査員が香りを評価する |

対策と管理

お酒造りにおいて、酢酸エチルと呼ばれる成分は、多すぎるとツンとした香りになり、お酒の質を落とす原因となります。この香りを抑えるには、製造工程全体を丁寧に管理することが大切です。まず、お酒造りに欠かせない酵母選びが重要です。酵母の種類によって、酢酸エチルを作り出す量が違うので、最初から生成量の少ない酵母を選ぶことで、香りを抑えることができます。

次に、お酒造りの温度管理も重要です。温度が高いと酢酸エチルが多く作られてしまうため、適切な温度で管理する必要があります。温度計を用いて、常に適切な温度範囲に保つように気を配りましょう。また、お酒のもととなるもろみの酸味具合も大切です。酸味が少ないと酢酸エチルが増えやすいため、酸味を調整することで香りの発生を抑えることができます。

さらに、清潔な環境を保つことも重要です。雑菌が混入すると、酢酸エチルの生成を促してしまう可能性があります。そのため、道具や設備を常に清潔に保ち、雑菌の繁殖を防ぐ必要があります。蔵の中をこまめに清掃し、清潔な環境を維持することで、雑菌の混入を防ぎ、高品質なお酒造りに繋がります。

これらの対策をしっかりと行うことで、酢酸エチルのツンとした香りを抑え、風味豊かな美味しいお酒を造ることができます。一つ一つ丁寧に管理することで、お酒の質を高めることができるのです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 酵母選び | 酢酸エチル生成量の少ない酵母を選ぶ |

| 温度管理 | 適切な温度で管理(高温は避ける) |

| 酸味調整 | もろみの酸味を適切に保つ(酸味が少ないと酢酸エチルが増加) |

| 衛生管理 | 雑菌の混入を防ぐ(清潔な環境を維持) |

適切な保管方法

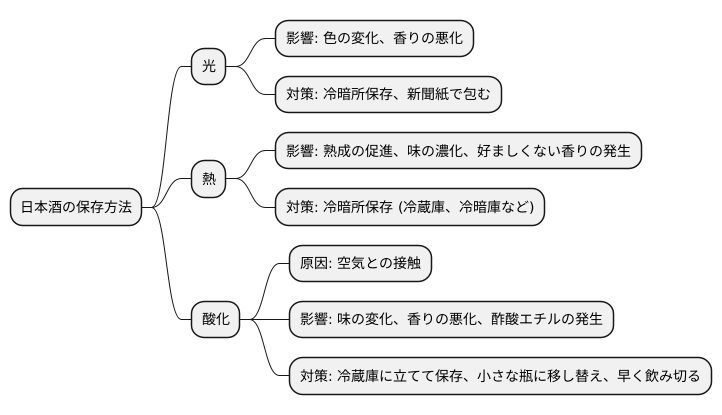

お酒を美味しくいただくには、適切な保存方法が欠かせません。特に日本酒は繊細なお酒なので、少しの環境変化で風味が損なわれてしまうことがあります。日本酒にとっての大敵は、光と熱です。日光に当たると、お酒の色が変わったり、香りが悪くなったりすることがあります。また、温度が高い場所に置くと、熟成が進みすぎて味が濃くなってしまったり、好ましくない香りが発生することもあります。そのため、日本酒は冷暗所で保存することが大切です。具体的には、冷蔵庫や冷暗庫など、温度変化が少ない場所を選びましょう。光を遮るために、新聞紙などで瓶を包んでおくとさらに良いです。

また、一度開栓した日本酒は、空気に触れることで酸化しやすくなります。酸化が進むと、味が変化したり、香りが悪くなったりするだけでなく、酢酸エチルというツンとした香りが発生することがあります。この香りは、日本酒本来の風味を損ねてしまうため、できるだけ早く飲み切るのが理想です。もしすぐに飲み切れない場合は、冷蔵庫に立てて保存し、空気に触れる面積を最小限にしましょう。さらに、小さな瓶に移し替えることで、瓶の中の空気を減らし、酸化の進行を抑えることもできます。日本酒は生き物です。丁寧に扱い、適切に保存することで、その繊細な風味を長く楽しむことができるでしょう。

香味との関係

お酒の香りは、様々な香りの成分が複雑に混ざり合って生まれます。その中で、酢酸エチルという成分は、お酒全体の香りに奥行きを与える重要な役割を担っています。

酢酸エチルは、少量であれば、果物のような華やかな香りを引き立てます。特に、吟醸酒に特徴的な、りんごやバナナを思わせる香りは、この酢酸エチルが中心となって作られています。この香りは「吟醸香」と呼ばれ、お酒に上品な印象を与えます。しかし、酢酸エチルが多すぎると、接着剤のような不快な臭いとして感じられてしまいます。そのため、他の香りの成分とのバランスが非常に大切です。

お酒の香りは、まるでオーケストラのように、様々な楽器がそれぞれの音色を奏で、美しいハーモニーを奏でるように、多様な香りの成分が絶妙なバランスで混ざり合ってできています。もし、このバランスが崩れてしまうと、せっかくの素晴らしい香りが損なわれてしまうのです。

近年の酒造りの技術の進歩により、酢酸エチルの量を細かく調整することが可能になりました。そのため、より洗練された、奥深い香りの日本酒が造られるようになっています。杜氏たちは、長年の経験と技術を駆使し、それぞれの酒に最適な香りのバランスを追求し続けています。まさに、香りの芸術と言えるでしょう。

| 成分 | 少量の場合 | 過剰の場合 | 全体への影響 |

|---|---|---|---|

| 酢酸エチル | 果物(りんご、バナナ)のような華やかな香り、吟醸香、上品な印象 | 接着剤のような不快な臭い | 香りに奥行きを与える |