醪の筋泡:発酵の始まり

お酒を知りたい

先生、『筋泡』って、お酒を作る時に出てくる言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『筋泡』はお酒、特に日本酒を作る過程で出てくる言葉だよ。お酒のもとになる『もろみ』っていうのがあるんだけど、そこに『留添え』っていう作業の後、表面に小さな泡が筋のように現れる現象のことを言うんだ。まるで、もろみが呼吸を始めたみたいに見えるんだよ。

お酒を知りたい

呼吸を始めたみたい…ってことは、何かが始まる合図みたいなものですか?

お酒のプロ

その通り!『筋泡』が現れるということは、もろみの中で発酵が始まった証拠なんだ。お酒作りにおける大切なサインの一つと言えるね。

筋泡とは。

お酒造りで使われる言葉「筋泡」について説明します。お酒のもとになるもろみが発酵していく過程で、留添えという作業の後、もろみの表面に小さな泡が筋のように現れる状態のことを指します。これは、発酵が始まったことを示す重要なサインです。

筋泡とは

日本酒造りにおいて、醪(もろみ)の表面に現れる筋状の泡立ちを筋泡と呼びます。これは、酒母と呼ばれる酵母の塊を大きなタンクに仕込んだ醪の中に加え、発酵が始まる初期段階に見られる現象です。醪は、蒸した米、米麹、水から成る白い液体で、この醪の中で酵母が糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを作り始めます。

発酵が始まったばかりの頃は、まだ炭酸ガスの発生量が少ないため、大きな泡はできません。酵母は醪全体に均一に広がっているわけではなく、特に活発に活動している酵母の集団が点在しています。そのため、炭酸ガスも特定の場所から集まって発生し、それが醪の表面に筋状の泡として現れるのです。まるで醪が呼吸を始めるように、かすかに泡が立ち上がり、筋状に繋がる様子は、日本酒造りの神秘的な一面を垣間見せてくれます。

この筋泡の出現は、まさに発酵の開始を告げる重要なサインです。杜氏にとっては、長期間にわたる酒造りの工程の中で、この筋泡の確認は最初の節目となります。泡の勢き具合で発酵の進み具合を予測し、醪の状態を見極め、温度管理など、その後の作業方針を決める大切な判断材料となるのです。筋泡の現れ方は、その年の米の状態や気温、湿度など様々な要因に影響されます。経験豊富な杜氏は、長年の経験と勘に基づき、その年の酒の出来を予測し、最良の酒となるよう醪を育てていくのです。静かに、しかし確実に、小さな泡の筋は、新たな日本酒の誕生を予感させる、希望に満ちた生命の息吹と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 筋泡 | 醪の表面に現れる筋状の泡立ち |

| 発生時期 | 発酵初期段階、酒母添加後 |

| 発生原因 | 酵母による炭酸ガス生成、酵母の局所的な活動 |

| 醪の組成 | 蒸米、米麹、水 |

| 意義 | 発酵開始のサイン、杜氏による状態確認と作業方針決定の材料 |

| 影響要因 | 米の状態、気温、湿度など |

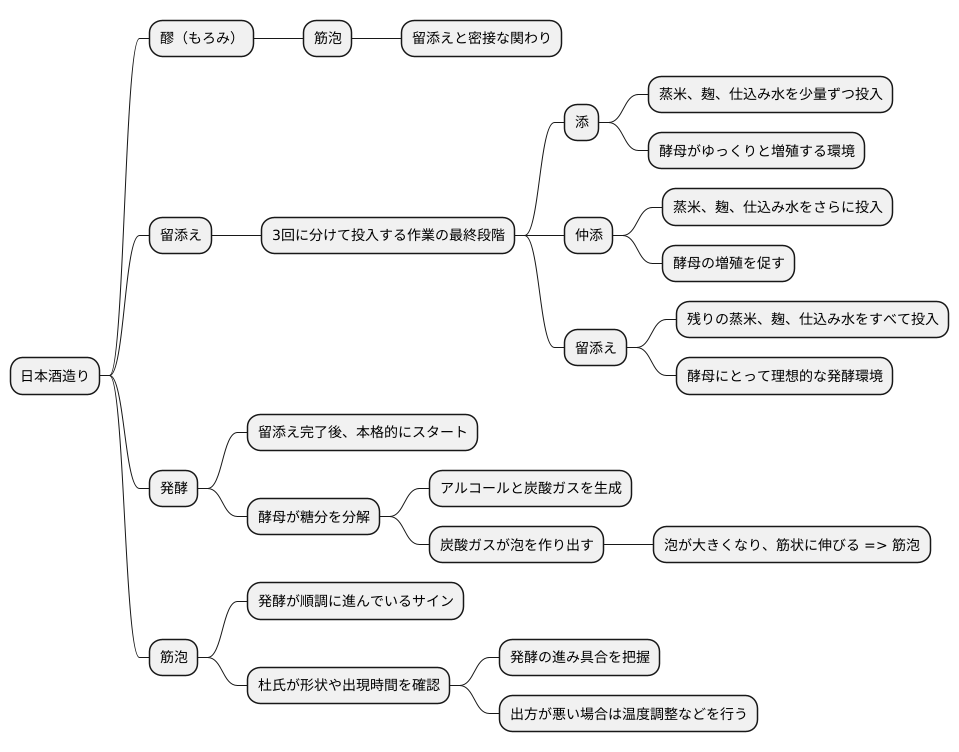

留添えとの関係

日本酒造りにおいて、醪(もろみ)の表面に現れる筋状の泡、すなわち筋泡は、留添えと呼ばれる作業と密接な関わりがあります。留添えとは、蒸した米、麹、仕込み水を3回に分けてタンクに投入する作業の最終段階です。最初の仕込みを添(そえ)、2回目を仲添(なかぞえ)、そして3回目を留添えと呼びます。

最初の添では、蒸米、麹、仕込み水を少量ずつタンクに入れ、酵母がゆっくりと増殖する環境を整えます。続く仲添では、さらに蒸米、麹、仕込み水を投入し、酵母の増殖を促します。そして、最後の留添えで、残りの蒸米、麹、仕込み水をすべて投入します。この段階で、タンク内の環境は大きく変化します。糖分や栄養分が豊富になり、酵母にとって理想的な発酵環境が完成するのです。

留添えが完了すると、タンク内では酵母が本格的に活動をスタートさせます。酵母は糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。この炭酸ガスが、醪の表面に小さな泡を作り出します。泡は次第に大きくなり、互いに繋がりながら筋状に伸びていきます。これが筋泡の誕生です。

筋泡の出現は、発酵が順調に進んでいることを示す重要なサインです。杜氏(とうじ)は、醪の状態を注意深く観察し、筋泡の形状や出現時間などを確認することで、発酵の進み具合を正確に把握します。筋泡の出方が悪い場合は、温度調整などを行い、発酵を促す工夫をします。このように、筋泡は日本酒造りの工程管理において、欠かせない役割を担っているのです。

発酵のサイン

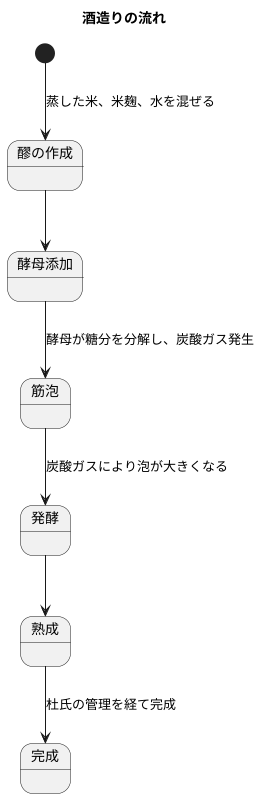

酒造りの世界では、発酵は命です。 その発酵が始まったことを告げるのが、「筋泡」と呼ばれる小さな泡の出現です。 蒸した米や米麹、水などを混ぜ合わせたものを「醪(もろみ)」と言いますが、この醪の中に酵母を加えると、酵母は糖分を分解し始めます。この時に、アルコールとともに生まれるのが炭酸ガスです。この炭酸ガスが醪の底から水面へと浮かび上がり、小さな泡となって現れます。

発酵の初期段階では、まだ炭酸ガスの発生量が少ないため、泡は小さく、醪の表面に筋のように連なって見えます。この様子がまるで水面に筋を描いているように見えることから、「筋泡」と呼ばれています。まるで醪が生きているかのように、静かに、しかし確実に変化していく様子は、見守る蔵人にとって感動的な瞬間です。 杜氏(とうじ)と呼ばれる酒造りの責任者は、この筋泡の出現を注意深く観察します。泡の大きさや発生の勢いなど、五感を研ぎ澄ませて醪の状態を見極め、発酵が順調に進んでいるかを確認します。

筋泡の確認は、まさに酒造りの重要な第一歩です。この後の発酵が順調に進むかどうかを左右する重要なサインであり、杜氏の経験と勘が試される時でもあります。 筋泡の出現から、醪は静かな眠りから目覚め、力強い発酵へと進んでいきます。やがて小さな筋泡は、盛んに発生する炭酸ガスによって大きな泡へと成長し、醪全体が泡立つようになります。この活発な発酵を経て、初めて美味しいお酒が生まれるのです。杜氏は、醪の状態を常に注意深く観察し、温度管理や櫂入れなど、適切な処置を行うことで、最高の酒を生み出していきます。 筋泡は、単なる泡ではなく、酒造りの成功を祈る希望の光と言えるでしょう。

泡の変化

お酒造りの世界では、発酵が進むにつれて、醪の表面に現れる泡の様子が刻一刻と変化していきます。その泡の移ろいをじっくりと観察することで、熟練の杜氏は発酵の進み具合を的確に判断しています。まるで発酵の進行を映し出す鏡のような泡の変化について、詳しく見ていきましょう。

発酵の初期段階、醪の表面には筋状の泡が浮かび上がります。これは「筋泡」と呼ばれ、まるで醪に細い糸を引いたように見えます。この筋泡は、発酵が活発に始まったサインであり、醪の中で酵母が盛んに活動し始めたことを示しています。

やがて発酵がさらに進むと、筋状だった泡は次第に大きさを増し、醪全体に広がり始めます。泡の形状も、筋状のものから丸みを帯びた形へと変化していきます。まるで無数の真珠が水面に浮かんでいるかのような、美しい光景が広がります。この段階では、醪全体が活発に発酵しており、酵母は盛んに糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスを生成しています。

そして、発酵がピークに達すると、泡の大きさは最大となり、大きな粒状の泡が醪の表面を覆います。まるで沸騰しているかのように、力強い泡立ちを見せることもあります。この段階では、醪中の糖分はほぼ分解され、アルコール度数も高くなっています。

その後、発酵が終わりに近づくと、活発だった泡は次第に勢いを失い、醪の表面は徐々に落ち着きを取り戻します。泡の数は減り、大きさも小さくなっていきます。最終的には、泡は完全に消え、醪の表面は静かで滑らかな状態になります。この静寂は、発酵が完了したことを示すサインです。

このように、醪の表面に現れる泡は、発酵の進み具合を視覚的に教えてくれる重要な指標です。杜氏はこの泡の変化を注意深く観察し、長年の経験と勘を頼りに、最適なタイミングで次の工程へと進めていきます。まさに、泡は発酵を見守る杜氏の目となる、大切な存在と言えるでしょう。

| 発酵段階 | 泡の状態 | 状態説明 |

|---|---|---|

| 初期 | 筋泡 | 細い糸状の泡。発酵開始のサイン。 |

| 中期 | 丸みを帯びた泡 | 真珠のような泡。醪全体で発酵が活発。 |

| ピーク | 大きな粒状の泡 | 沸騰しているような力強い泡立ち。アルコール度数も高い。 |

| 後期 | 泡が小さくなり、数が減少 | 発酵が終わりに近づく。 |

| 完了 | 泡が消失 | 発酵完了。醪の表面は静かで滑らか。 |

杜氏の観察

酒造りの現場では、杜氏と呼ばれる酒造りの責任者が、その経験と勘を頼りに、酒の出来を左右する重要な役割を担っています。特に、米麹と蒸米、そして水が出会い、微生物の働きによってアルコール発酵が始まる醪(もろみ)の管理は、杜氏の技量が問われる工程です。

醪の中では、無数の泡が生まれては消えていきます。この泡こそが、発酵が順調に進んでいる証であり、杜氏は醪の状態を五感を駆使して観察します。泡の大きさや立ち上る勢い、泡の色、そして泡が消える速度など、一見些細な変化も見逃しません。繊細な泡の動きから、発酵の活発さを判断し、次の工程へと繋げていくのです。

泡の観察だけでなく、醪の温度管理も杜氏の重要な仕事です。発酵が進むにつれて醪の温度は上昇しますが、高すぎると酒質に悪影響を及ぼします。杜氏は、手のひらで醪に触れ、その温度を確かめます。長年の経験で培われた手の感覚は、温度計に勝るとも劣らない正確さで醪の状態を感知します。そして、必要に応じて、火入れなどの温度調整を行い、最適な発酵状態を保ちます。

さらに、杜氏は醪の香りを嗅ぎ分けます。発酵が進むにつれて、甘い香りから、次第に複雑で奥深い香りが生まれてきます。この香りの変化を読み取ることで、発酵の段階や酒質の予測を立て、最終的な味わいをイメージしていきます。また、少量の醪を口に含み、その味を確かめることで、発酵の進み具合や雑味の有無を確認します。

このように、杜氏は、醪の状態を様々な角度から観察し、その情報を総合的に判断することで、高品質な酒造りを実現しています。杜氏の観察眼は、科学的な分析だけでは捉えきれない、微妙な変化を感知し、酒造りの繊細な調整を可能にする、まさに職人技と言えるでしょう。そして、こうした杜氏の丁寧な仕事こそが、日本酒の奥深い味わいを生み出しているのです。

| 観察対象 | 観察項目 | 目的/判断内容 |

|---|---|---|

| 醪の泡 | 大きさ | 発酵の活発さを判断、次の工程への判断材料 |

| 勢い | ||

| 色 | ||

| 消える速度 | ||

| 醪の温度 | 温度 (手のひらで触れて判断) | 発酵状態の把握、火入れなどの温度調整 |

| 醪の香り | 甘い香り | 発酵段階、酒質の予測、最終的な味わいのイメージ |

| 複雑で奥深い香り | ||

| 醪の味 | 味 (口に含んで判断) | 発酵の進み具合、雑味の有無 |