湧き上がる酒母の力:泡の秘密

お酒を知りたい

先生、「湧突き」って、お酒を作る時の言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。「湧突き」は、お酒のもとになる酒母を育てる過程で出てくる言葉だよ。お酒のもとが育つにつれて、泡がたくさん出てきて、表面が泡だらけになる状態のことを指すんだ。

お酒を知りたい

泡だらけになるんですね!じゃあ、その泡は一体何なんですか?

お酒のプロ

それは、お酒のもとが育つ時に出てくる炭酸ガスだよ。お酒のもとが元気に育って、発酵が進むと、たくさんの炭酸ガスが出てきて、泡だらけになるんだ。これが「湧突き」の状態だよ。

湧突きとは。

お酒を作る時の『湧き突き』という言葉について説明します。『湧き突き』とは、酒母(お酒のもとになるもの)が育っていく過程で、一度膨らんだ後、酵母(お酒を作るのに必要な菌)がさらに増えて盛んに活動し、炭酸ガスという気体を出すことで、酒母の表面が泡で覆われた状態のことを指します。

酒母造りの基礎知識

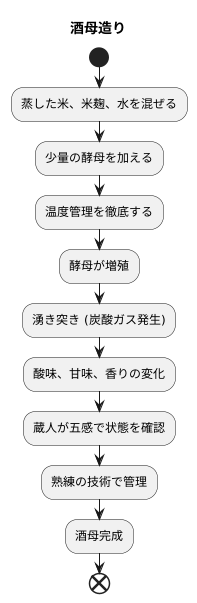

お酒造りの工程で、酒母造りは土台を作るような大切な作業です。酒母とは、簡単に言うと、お酒造りに必要な酵母をたくさん増やしたものです。この酒母が、後の仕込みでタンクいっぱいに広がるお酒のもとになるのです。

酒母造りは、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせるところから始まります。そこに少量の酵母を加え、温度管理を徹底しながら酵母を育てていきます。まるで、小さな種から大きな木を育てるように、酵母は少しずつ数を増やしていきます。この時に、タンクの中では様々な変化が起きています。

例えば、「湧き突き」と呼ばれる現象があります。これは、タンクの中で酵母が増えることで炭酸ガスが発生し、その泡が表面に上がってくる様子を指します。まるで温泉が湧き出ているように見えることから、この名前が付けられました。この湧き突きは、酵母が元気に育っている証拠であり、酒母造りが順調に進んでいることを示す重要な目安となります。

他にも、酸味や甘味、香りの変化など、様々な変化が酒母の中で起こります。蔵人は、これらの変化を五感を使って見極め、長年の経験と勘を頼りに、酒母の状態を管理していきます。このように、酒母造りは、繊細な管理と熟練の技術が求められる、お酒造りの要となる工程なのです。酒母造りの出来栄えが、最終的なお酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。それぞれの蔵元が持つ独自の技術と経験が、個性豊かなお酒を生み出しているのです。

湧突きの兆候

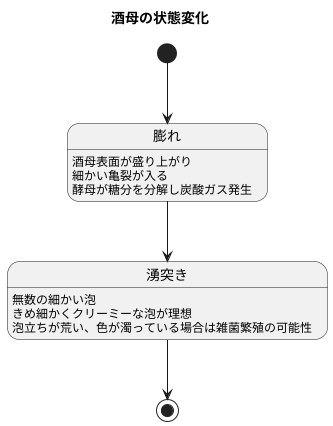

酒造りの工程において、酒母(酛)の状態を把握することは非常に重要です。その状態を示す現象の一つに「湧突き」があります。これは、酒母がまさに活発に発酵しているサインであり、酵母の働きぶりを目に見える形で確認できる重要な段階です。

湧突きの前に、「膨れ」と呼ばれる現象が見られます。酒母タンクの中を覗くと、酒母の表面がまるで呼吸するようにゆっくりと盛り上がり、まるで亀の甲羅のように細かい亀裂が走ります。これは、酵母が糖分を分解し、炭酸ガスを発生させている証拠です。この炭酸ガスが、酒母の表面を押し上げているのです。まるで生き物のように、静かに、しかし確実に変化していく様は、酒造りの神秘を感じさせる瞬間と言えるでしょう。

この膨れがさらに進むと、いよいよ湧突きが始まります。炭酸ガスの発生がより活発になり、無数の細かい泡が酒母の表面を覆い尽くします。この泡は、きめ細かくクリーミーなものが理想的です。泡立ちが荒かったり、泡の色が濁っていたりする場合は、雑菌の繁殖などが疑われ、注意が必要です。まるで海の波のように、白い泡が絶え間なく湧き上がってくる様子は、まさに「湧き立つ」という言葉がぴったりです。

経験豊富な杜氏は、この湧突きの泡の状態を注意深く観察することで、酒母の出来具合を判断します。泡の大きさ、色、持続時間など、様々な要素から、発酵の状態を正確に見極めるのです。長年の経験と勘、そして酒への深い愛情が、最高の酒を生み出すのです。湧突きの状態は、まさに酒造りの未来を映し出す鏡と言えるでしょう。

湧突きの重要性

酒造りにおいて、湧突きは、酒母が順調に発酵しているかどうかの重要な目安となります。まるで生き物のように、タンクの中で酒母が元気よく活動している証と言えるでしょう。その様子は、まさに生命の息吹を感じさせる、力強い発酵の力を視覚的に捉えることができます。

湧突きは、タンク内の液体が、まるで沸騰しているかのように泡立ち、表面に浮き上がってくる現象です。これは、酵母が糖分を分解し、二酸化炭素を発生させることで起こります。この二酸化炭素の泡が、液体を押し上げ、湧き立つように見えるのです。

湧突きの勢いが強い場合は、酵母が活発に活動し、順調に増殖していることを示します。つまり、健全な酒母が育っていると言えるでしょう。これは、後の醪(もろみ)発酵も順調に進むであろうことを予期させ、杜氏にとっては喜びの瞬間です。

一方で、湧突きが弱々しい場合は、酵母の活動が不十分であることを示唆します。もしかすると、酵母の数が少なかったり、温度管理が適切でなかったりするなど、何らかの問題が発生している可能性があります。このような場合は、醪発酵も遅れることが予想されるため、杜氏は原因究明と適切な対応策を講じる必要があります。

また、湧突きが激しすぎるのも問題です。あまりに勢いが良すぎると、雑菌が繁殖しやすくなる環境を作ってしまいます。雑菌の繁殖は、酒の品質に悪影響を与えるため、注意が必要です。杜氏は、長年の経験と勘を頼りに、湧突きの状態を注意深く観察し、最適な温度管理や栄養補給など、酒母の状態に合わせたきめ細やかな管理を行います。まさに、酒造りは杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。このように、湧突きの観察は、酒造りの成功を左右する重要な要素なのです。

| 湧突きの勢い | 酵母の活動 | 酒母の状態 | 醪発酵への影響 | 杜氏の対応 |

|---|---|---|---|---|

| 強い | 活発 | 健全 | 順調に進む | 喜び、醪発酵を見守る |

| 弱い | 不十分 | 問題発生の可能性(酵母不足、温度管理不良など) | 遅れる可能性 | 原因究明と対応策の実施 |

| 激しすぎる | 過剰 | 雑菌繁殖の可能性 | 品質への悪影響 | 温度管理、栄養補給など |

湧突きと温度管理

酒造りにおいて、湧突きと呼ばれる酵母の活発な活動状態は、酒の味わいを左右する重要な要素です。この湧突きの状態を適切に管理するためには、温度管理が欠かせません。まるで生き物のように繊細な酵母は、温度変化に敏感に反応します。

温度が高すぎると、酵母は急激に活動を始め、湧突きも激しくなります。しかし、これは諸刃の剣です。あまりに急激な湧突きは、酒質を乱す原因となる雑菌の繁殖を招きかねません。雑菌が繁殖すると、酒に雑味や異臭が生じ、せっかくの酒が台無しになってしまうこともあります。

一方で、温度が低すぎると、湧突きの勢いが弱まり、酵母の活動も鈍くなります。酵母の活動が弱まると、酒の香味成分が十分に生成されず、薄くて物足りない酒になってしまいます。また、発酵が十分に進まないため、酒造りの工程に遅れが生じる可能性もあります。

このように、湧突きを適切に管理するためには、酵母の活動に最適な温度を維持することが非常に重要です。この温度管理は、長年の経験と勘に基づいて行われる、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。最適な温度は、使用する酵母の種類や、目指す酒の味わいや香りによって微妙に異なります。例えば、華やかな香りを目指す場合はやや高めの温度、落ち着いた味わいを目指す場合はやや低めの温度で管理するなど、杜氏はそれぞれの酒に最適な温度を見極め、細心の注意を払って温度調整を行います。まさに、酒造りは繊細な温度管理の技術によって支えられていると言えるでしょう。

| 温度 | 湧突きの状態 | 酒質への影響 |

|---|---|---|

| 高すぎる | 激しすぎる | 雑菌繁殖の可能性増加、雑味や異臭発生のリスク |

| 低すぎる | 弱すぎる | 香味成分の不足、薄くて物足りない酒、発酵遅延の可能性 |

| 最適 | 適切 | 目指す味わいや香りの酒 |

湧突き後の工程

勢いよく泡を吹き出す「湧き」と呼ばれる活発な発酵を確認した後、酒母造りは次の段階へと進みます。湧き上がった酒母は、さらに時間をかけてじっくりと熟成させていきます。この熟成期間は、造ろうとしているお酒の種類や蔵元の伝統的な手法、あるいは目指す味わいに応じて、数週間から数ヶ月と幅があります。短いものでも二週間ほど、長いものでは一ヶ月以上かかることもあります。

熟成期間中、酵母はタンクの中でさらに増殖を続け、米の糖分を分解しながらアルコールを生成していきます。同時に、酵母の働きによって、複雑で奥深い香味成分が次々と生み出されます。アミノ酸や有機酸、エステル類など、これらの成分が絶妙なバランスで混ざり合うことで、日本酒特有の繊細な風味や豊かな香りが生まれます。まるでオーケストラのように、様々な成分がそれぞれの個性を発揮しながら、調和のとれたハーモニーを奏でるのです。

熟成が完了した酒母は、「醪(もろみ)」造りに用いられます。醪とは、蒸した米と米麹、そして水を混ぜ合わせたものです。ここに、じっくりと熟成させた酒母を加えることで、本格的なアルコール発酵が始まります。いわば、酒母は醪にとっての「スターター」のような役割を果たすのです。熟成した酒母には、すでに活発な酵母が豊富に含まれているため、醪の中でもスムーズに発酵が進むように促すことができます。こうして、酒母造りの工程は醪へと受け継がれ、日本酒造りは次の段階へと進んでいくのです。

| 工程 | 期間 | 内容 | 生成される成分 | 役割 |

|---|---|---|---|---|

| 酒母造り(湧き後) | 2週間~1ヶ月以上 | 活発な発酵後、じっくり熟成 酵母が増殖し、糖分を分解してアルコール生成 複雑で奥深い香味成分が生成 |

アルコール、アミノ酸、有機酸、エステル類など | 醪のスターター |

湧突きの観察のポイント

酒造りにおいて、湧突きの観察は非常に重要です。湧突きの状態は、酒の出来栄えを大きく左右するからです。湧突きの良し悪しを見極めるには、いくつかのポイントがあります。まず、泡の状態を観察しましょう。きめ細かくクリーミーな泡は、発酵が順調に進んでいる証拠です。まるで絹のように滑らかで、白い泡が理想的です。逆に、泡が粗かったり、色が濁っていたりする場合は注意が必要です。これは、雑菌が繁殖している可能性を示唆しています。また、泡が全く出ていない場合も、発酵が停滞している可能性があるので、早急な対応が必要です。

次に、香りを確認します。湧突きには、原料由来の爽やかでフルーティーな香りが漂います。米の甘い香りや、果実を思わせる香りが感じられれば、良好な状態と言えるでしょう。しかし、ツンとした酸っぱい香りや、腐敗臭がする場合は、異常発酵の可能性があります。このような場合は、すぐに専門家に相談する必要があります。香りは、湧突きの状態を判断する上で重要な手がかりとなるので、注意深く確認しましょう。

最後に、温度も重要な要素です。湧突きの温度は、常に適切な範囲に保たれている必要があります。温度が高すぎると雑菌が繁殖しやすく、低すぎると発酵が停滞してしまうからです。そのため、温度計を使ってこまめに温度を測り、適切な温度管理を行うことが大切です。

これらの泡の状態、香り、温度を総合的に観察することで、酒母の状態を正確に把握することができます。そして、その状態に基づいて適切な管理を行うことで、美味しい酒造りに繋げることができるのです。日々の観察を怠らず、細心の注意を払って湧突きの変化を見守ることが、質の高い酒を生み出す秘訣と言えるでしょう。

| 項目 | 良い状態 | 悪い状態 |

|---|---|---|

| 泡の状態 | きめ細かくクリーミーな泡、絹のように滑らか、白い泡 | 泡が粗い、色が濁っている、泡が全く出ていない |

| 香り | 原料由来の爽やかでフルーティーな香り、米の甘い香り、果実を思わせる香り | ツンとした酸っぱい香り、腐敗臭 |

| 温度 | 適切な範囲 | 高すぎる、低すぎる |