吟醸香:日本酒の華やかな香り

お酒を知りたい

先生、「吟醸香」ってよく聞くんですけど、どんな香りなんですか?

お酒のプロ

そうだね。「吟醸香」は、吟醸造りの日本酒特有の香りで、果物や花のような華やかな香りがするんだよ。リンゴやバナナ、メロン、あるいはバラやスミレのような花の香りを想像してみて。

お酒を知りたい

じゃあ、甘い香りってことですか?

お酒のプロ

甘い香りだけでなく、爽やかな香りも混ざっているんだ。 例えば、リンゴやバナナの甘さに、少し柑橘系の爽やかさが加わったような複雑な香りだよ。お酒の中に含まれる、酢酸イソアミルやカプロン酸エチルといった成分が、この香りのもとになっているんだよ。

吟醸香とは。

日本酒の吟醸造りという製法で作られたお酒から感じられる、良い香りを説明します。この香りは「吟醸香」と呼ばれ、花や果物のような華やかさがあります。この香りのもとになっているのは、酵母が出す「酢酸イソアミル」や「カプロン酸エチル」といった「エステル類」と呼ばれる成分です。

吟醸香とは

吟醸香とは、吟醸造りという特定の製法で造られた日本酒だけが持つ、華やかで果実や花を思わせる独特の香りのことです。まるで果樹園を歩いている時のような、あるいは色とりどりの花束に顔を近づけた時のような、芳醇で心地よい香りが口の中に広がり、鼻腔をくすぐります。

この香りは、吟醸造りで醪を低温でじっくりと発酵させる過程で生まれます。酵母が、醪の中の糖分を分解する際に、様々な香りの成分を作り出すのです。特に重要な成分として、「カプロン酸エチル」はリンゴのような香りを、「酢酸イソアミル」はバナナのような香りを、「β-フェニルエタノール」はバラのような香りを与えます。これらの成分が複雑に絡み合い、吟醸香独特の奥行きと複雑さを生み出しているのです。

吟醸香は、単に心地よい香りというだけでなく、日本酒の品質や熟成度合いを知るための重要な判断材料となります。新鮮な吟醸酒は、華やかでフルーティーな香りが前面に出ますが、熟成が進むにつれて、香りは穏やかになり、落ち着いたまろやかな香りに変化していきます。また、吟醸香の強弱や質は、使われている酒米の種類や精米歩合、酵母の種類、そして蔵元の技術によって大きく左右されます。

吟醸香を楽しむためには、適切な温度で飲むことが大切です。冷やしすぎると香りが閉じ込めてしまい、温めすぎると香りが揮発してしまいます。一般的には、10度から15度くらいが適温とされています。また、ワイングラスのような口のすぼまったグラスを使うと、香りがグラスの中に集まり、より一層吟醸香を楽しむことができます。吟醸香は、日本酒の魅力を語る上で欠かせない要素であり、多くの愛飲家を魅了し続けています。丁寧に造られた日本酒の、繊細で奥深い吟醸香の世界を、ぜひ一度体験してみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 吟醸香とは | 吟醸造りで造られた日本酒だけが持つ、華やかで果実や花を思わせる独特の香り |

| 生成過程 | 低温発酵時に酵母が糖分を分解する過程で生成される |

| 主要成分 |

|

| 吟醸香の役割 | 日本酒の品質や熟成度合いの判断材料 |

| 熟成による変化 | 新鮮な吟醸酒は華やかでフルーティー、熟成が進むと穏やかでまろやかに変化 |

| 吟醸香に影響する要素 | 酒米の種類、精米歩合、酵母の種類、蔵元の技術 |

| 最適な温度 | 10度~15度 |

| グラス | ワイングラスのような口のすぼまったグラス |

香りの成分

日本酒の香りは、まるで複雑に構成された楽曲のように、様々な要素が絡み合って生まれます。特に吟醸酒に見られる華やかな香りは「吟醸香」と呼ばれ、多くの成分が複雑に関係し合って作り出されています。

吟醸香の主要な成分は、酵母が作り出すエステル類と呼ばれる化合物です。中でも、酢酸イソアミルは、バナナやメロンを思わせる甘やかな香りを持ち、吟醸香の特徴の一つとなっています。また、カプロン酸エチルはりんごやパイナップルのような、熟した果物を思わせる爽やかな香りを醸し出します。

これらのエステル類は、単独ではそれぞれの果物に似た単純な香りですが、様々な種類が混ざり合うことで、奥深く複雑な吟醸香を生み出します。まるで、様々な楽器が個性を出し合いながら、一つの美しい楽曲を奏でるように、それぞれのエステルが絶妙なバランスで混ざり合い、調和することで、唯一無二の香りを作り上げます。

吟醸香を構成する成分は、エステル類以外にも、アルコール類や有機酸類など、多岐に渡ります。例えば、アルコール類は、日本酒の風味全体を支える土台のような役割を果たし、有機酸類は、香りに適度な酸味やキレを与えます。これらの成分もまた、エステル類と同様に、様々な種類が存在し、それぞれの特性を活かしながら複雑に絡み合うことで、日本酒の個性豊かな香りを形成しています。

このように、日本酒、特に吟醸香は、多様な香りの成分が、まるでオーケストラのように協奏することで生まれる、繊細で複雑な芸術作品と言えるでしょう。一つ一つの成分の量やバランスが微妙に変化することで、様々な表情を見せる吟醸香の世界は、まさに奥深く、探求しがいのあるものです。

| 吟醸香の構成要素 | 代表的な成分 | 香り |

|---|---|---|

| エステル類 | 酢酸イソアミル | バナナ、メロン |

| カプロン酸エチル | りんご、パイナップル | |

| アルコール類 | – | 日本酒の風味の土台 |

| 有機酸類 | – | 酸味、キレ |

吟醸造りと吟醸香の関係

日本酒の華やかな香りの代表格である吟醸香は、吟醸造りという特別な製法によって生まれます。吟醸造りは、その名の通り「吟味して醸す」ことを意味し、丹念な作業と繊細な管理によって、独特の香りを持つお酒を生み出します。

吟醸造りの最大の特徴は、低温でじっくりと時間をかけて発酵させることにあります。通常の発酵に比べて低い温度帯でゆっくりと発酵を進めることで、酵母の活動が穏やかになり、雑味のもととなる成分の生成が抑えられます。同時に、吟醸香の成分である酢酸イソアミルなどのエステル類が効率よく生成され、華やかでフルーティーな香りが際立つお酒となります。まるで果実や花を思わせる、この洗練された香りが吟醸香の魅力です。

さらに、吟醸造りでは、米を丁寧に磨き、中心部分だけを使用します。この精米歩合を高めることで、米の外側に多く含まれるタンパク質や脂肪酸などの雑味のもととなる成分が取り除かれ、よりクリアですっきりとした味わいが生まれます。磨き抜かれた米を使うことで、吟醸香はいっそう華やかに香り立ち、お酒全体の味わいに奥行きと上品さを与えます。

杜氏たちは、長年培ってきた経験と勘、そしてたゆまぬ努力によって、蔵独自の吟醸香を追求しています。気温や湿度、米の状態、酵母の働きなど、様々な要素を考慮しながら、絶妙なバランスで発酵をコントロールする高度な技術が必要です。まさに吟醸造りは、杜氏の技と情熱の結晶と言えるでしょう。吟醸香は、単なる香りではなく、日本酒造りの伝統と革新が生み出した、日本の文化の象徴と言えるかもしれません。

| 特徴 | 詳細 | 効果 |

|---|---|---|

| 低温長期発酵 | 通常より低い温度でじっくり発酵 |

|

| 高精米歩合 | 米の中心部分のみ使用 |

|

| 杜氏の技術 | 経験、勘、努力に基づく高度な発酵コントロール | 蔵独自の吟醸香 |

吟醸香の楽しみ方

日本酒特有の華やかな香りである吟醸香。この香りを存分に楽しむためには、いくつかのポイントがあります。まず、グラス選びが重要です。口が広がった、香りが逃げにくい形状のものがおすすめです。ワイングラスを想像してみてください。あの形は、香りをグラスの中に閉じ込め、鼻へ届きやすくする効果があります。同じように、日本酒も香りを楽しむためには適したグラスを選びましょう。

次に、グラスに日本酒を注いだら、軽く円を描くように回してみましょう。こうすることで、香りがより一層引き立ち、グラスの中に広がります。鼻を近づけ、ゆっくりと深く香りを吸い込み、その華やかさを感じてみてください。果物や花を思わせる、様々な香りが複雑に絡み合い、豊かな体験をもたらしてくれるでしょう。

温度管理も大切です。冷やしすぎると香りが閉じ込められたままになり、せっかくの吟醸香も楽しめません。反対に、温めすぎると香りが飛んでしまい、これもまたもったいないことです。一般的に、10度前後が吟醸香を楽しむのに最適な温度と言われています。冷蔵庫から出して少し時間を置いたり、ぬる燗を少し冷ましたりするなどして、ちょうど良い温度を見つけてみてください。

そして、料理との組み合わせも吟醸香の楽しみ方を大きく広げてくれます。繊細な味付けの和食との相性は抜群です。例えば、白身魚の刺身やお寿司など、素材本来の味わいを活かした料理と合わせると、吟醸香がさらに引き立ちます。また、意外かもしれませんが、果物を使ったデザートともよく合います。それぞれの料理と吟醸香の織りなす調和を楽しみながら、日本酒の世界をより深く味わってみてください。

吟醸香を味わうひとときは、日々の喧騒を忘れ、心安らぐひとときとなるでしょう。少しの工夫で、より豊かな日本酒体験ができます。ぜひ、色々な方法を試してみて、自分にとって一番の楽しみ方を見つけてみてください。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| グラス選び | 口が広がった、香りが逃げにくい形状のもの(ワイングラスのような形状) |

| 香りの立て方 | グラスに日本酒を注ぎ、軽く円を描くように回す |

| 温度管理 | 10度前後が最適。冷やしすぎると香りが閉じ込められ、温めすぎると香りが飛ぶ |

| 料理との組み合わせ | 繊細な味付けの和食(白身魚の刺身、お寿司など)、果物を使ったデザート |

様々な吟醸香

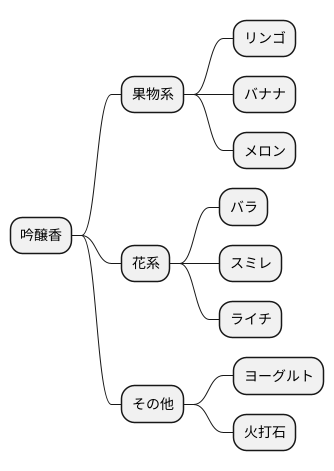

吟醸造りという特別な製法から生まれる吟醸香は、実に多彩な表情を見せてくれます。ひとくちに吟醸香と言っても、その種類は多岐にわたります。果物、花、その他と大きく3つに分類できます。

まず果物系の香りでは、熟したりんごを思わせる爽やかな甘酸っぱさ、バナナのようなふくよかな甘み、メロンのようにみずみずしい香りなど、様々な果物の香りが楽しめます。まるで果物籠を開けた時のような、華やかで楽しい気分にさせてくれます。

次に花系の香りですが、華やかなバラの香り、可憐なスミレの香り、エキゾチックなライチの香りなど、こちらも様々な花の香りが存在します。まるで庭園を散策しているかのような、優雅で上品な気分に浸ることができます。

最後にその他としては、ヨーグルトのような乳製品を思わせる香りもあれば、火打ち石を打ったときに出る香りもあります。

このように吟醸香は実に様々ですが、同じ銘柄のお酒でも、製造された年や保管の状態によって香りが変化することがあります。同じお酒でも、熟成によって香りが深みを増したり、逆に香りが穏やかになったりと、時間の経過とともに様々な変化を楽しむことができます。

様々な日本酒を飲み比べて、自分好みの吟醸香を見つけることは、日本酒を楽しむ醍醐味の一つと言えるでしょう。それぞれの日本酒が持つ個性的な香りの世界を探求し、ぜひ、ご自身にとって特別な一杯を見つけてみてください。

まとめ

酒造りの技の粋を集めた吟醸造りによって生まれる吟醸香は、日本酒の味わいを格段に高める大切な要素です。この香りは、酵母が醸し出す、様々な香りの成分が複雑に絡み合って生み出されます。中でも、エステル類と呼ばれる成分が中心的な役割を果たし、果物や花を思わせる華やかな香りを添えます。時には、ヨーグルトのような乳製品を思わせるまろやかな香りも感じられ、吟醸香は実に多様な表情を見せてくれます。

この複雑で繊細な香りを存分に味わうためには、いくつかの工夫が必要です。まず、グラス選びが重要です。口がすぼまった形のグラスを選ぶことで、香りがグラスの中に集まり、より豊かに感じ取ることができます。ワイングラスを使うのも良いでしょう。次に、温度にも気を配りましょう。冷やしすぎると香りが閉じてしまいますし、温めすぎると香りが立ちすぎてバランスが崩れてしまいます。それぞれの日本酒に合った適温を探ることが、吟醸香を楽しむ秘訣です。

そして、料理との組み合わせも吟醸香の魅力を引き出す大切な要素です。例えば、フルーティーな吟醸香を持つ日本酒には、白身魚のお造りや鶏肉料理がよく合います。また、ヨーグルトのような乳製品を思わせる香りには、チーズやクリームを使った料理がおすすめです。それぞれの日本酒の個性に合わせた料理を選ぶことで、吟醸香と料理の相互作用が生み出し、より奥深い味わいの世界が広がります。

様々な銘柄の日本酒を飲み比べることで、それぞれの個性をより深く理解することができます。同じ吟醸香でも、蔵によって、また使っている米や水によって、全く異なる表情を見せることがあります。それぞれの日本酒が持つ物語に思いを馳せながら、香りや味わいの違いを楽しむことで、日本酒の世界はさらに広がり、その奥深い魅力に改めて気付くことができるでしょう。ぜひ、吟醸香という日本酒の芸術を、ご自身の五感でじっくりと味わってみてください。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 吟醸香の成り立ち | 酵母が醸し出す様々な香りの成分(主にエステル類)が複雑に絡み合って生まれる。果物、花、ヨーグルトなどの香り。 |

| 吟醸香を楽しむための工夫 |

|

| 銘柄による違い | 蔵、米、水によって異なる |