日本酒造りの奥深さ:留添えとは

お酒を知りたい

先生、『留添え』って三段仕込みの最後の仕込みのことですよね? なぜ『留め』と呼ぶのですか?

お酒のプロ

良い質問ですね。確かに『留添え』は三段仕込みの最後の仕込みです。お酒のもとになる『もろみ』を完成させるための最後の工程なので、『留める』という言葉が使われています。

お酒を知りたい

完成させるための最後の工程…ということは、この後はもう何も加えないのですか?

お酒のプロ

その通りです。『留添え』で酵母に最後の栄養を与え、『もろみ』を完成させ、発酵をじっくりと進めていきます。だから『留め』と呼ぶんですよ。

留添えとは。

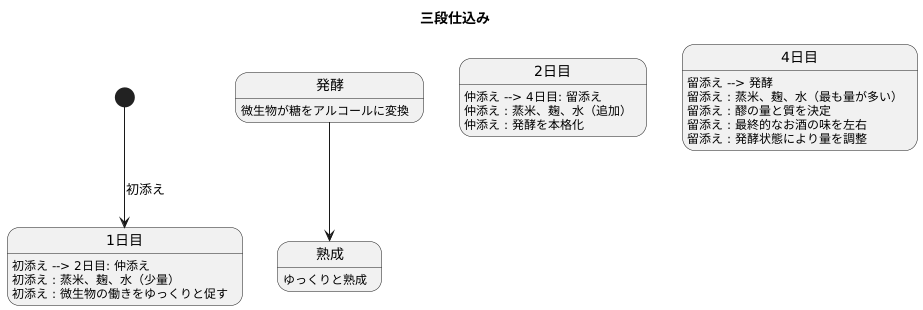

お酒造りで使う言葉、『留め添え』について説明します。『留め添え』とは、三段仕込みというお酒の造り方において、3回目に材料を加える作業のことです。仕込みを始めてから4日目に行います。

三段仕込みの最終段階

お酒造りの技、三段仕込み。その最終段階である留添えについて詳しく見ていきましょう。三段仕込みとは、蒸した米、麹、水を三回に分けてタンクに仕込んでいく方法です。一回目の仕込みを初添え、二回目を仲添え、そして三回目が留添えと呼ばれます。留添えは、仕込みを開始してから四日目の朝に行われます。

初添えでは、蒸米、麹、水を少量ずつタンクに入れ、ゆっくりと微生物の働きを促します。二日目の仲添えでは、さらに蒸米、麹、水を加え、発酵を本格化させます。そして四日目、いよいよ留添えです。留添えは、仕込みの中でも最も量が多く、この段階で醪の量と質が決まります。つまり、最終的なお酒の味がここで大きく左右されるのです。

留添えで加える蒸米、麹、水の量は、初添え、仲添えでの発酵の状態を慎重に見極めて決定します。発酵が順調に進んでいる場合は、予定通りの量を加えますが、もし発酵が遅れている場合は、麹の量を調整したり、水の温度を調節したりと、細やかな対応が必要です。蔵人たちは、長年の経験と勘を頼りに、醪の状態を見極め、最良のお酒となるよう、細心の注意を払って作業を行います。

留添えが終わると、タンク内ではいよいよ活発な発酵が始まります。微生物たちは、蒸米のデンプンを糖に変え、その糖をアルコールに変えていきます。留添えは、この微生物の働きを最大限に引き出すための、まさに最終調整と言えるでしょう。こうして、三段仕込みは完了し、お酒はゆっくりと熟成へと進んでいきます。

留添えの目的と役割

酒造りにおける留添えは、醪(もろみ)づくりにおける最終段階の作業であり、まさに酒の味わいを決定づける重要な工程です。その目的と役割は、大きく分けて二つあります。

一つ目は、醪の量の最終調整です。酒造りでは、まず初添えで米、麹、水などを仕込み、その後、数回に分けて仲添えを行い、徐々に醪の量を増やしていきます。そして最後に、留添えで醪の量を最終的な量に調整します。この最終調整によって、発酵の進み具合を細かく制御し、目指す酒質に近づけていきます。留添えの量やタイミングを誤ると、発酵が過剰に進んだり、逆に不足したりして、望ましい味わいの酒にならないため、杜氏の経験と勘が問われるところです。

二つ目は、発酵の安定化と香味の調整です。留添えによって醪の環境が変化し、酵母をはじめとする微生物の活動がさらに活発になります。この活発な活動によって、より複雑で奥深い香りが生まれ、酒にコクと深みが加わります。また、留添えは醪の温度管理にも役立ちます。発酵が進むと醪の温度が上昇しますが、適切な量の留添えを行うことで温度上昇を抑え、発酵を安定させることができます。こうして、雑味のないすっきりとした味わいの酒に仕上げることができるのです。

留添えは、酒造りの最終仕上げであり、杜氏の技と経験が最も発揮される工程と言えるでしょう。酒の味わいを最終的に決定づける重要な役割を担っているため、杜氏は醪の状態を注意深く観察し、最適なタイミングと量で留添えを行います。長年の経験と勘に基づいて行われる留添えによって、それぞれの酒蔵独自の味わいが生み出されているのです。

| 目的 | 役割 | 詳細 |

|---|---|---|

| 醪の量の最終調整 | 最終的な醪の量を調整 | 初添え、仲添えに続く最終段階。発酵の進み具合を制御し、目指す酒質に近づける。 |

| 発酵の制御 | 量やタイミングを誤ると、発酵が過剰または不足し、望ましい味わいにならないため、杜氏の経験と勘が必要。 | |

| 発酵の安定化と香味の調整 | 微生物の活動促進 | 醪の環境変化により微生物が活発になり、複雑で奥深い香りとコク、深みが生まれる。 |

| 温度管理 | 醪の温度上昇を抑え、発酵を安定させ、雑味のないすっきりとした味わいにする。 | |

| 香味の調整 | 最終的な香味を決定づける重要な役割。 |

留添えの時期と量

酒造りの最終段階で加える蒸米と麹、仕込み水を留添えと呼びます。これは、初添えから四日目の、すでに醪が十分に発酵し、酵母が元気に活動している時期に行うのが一般的です。なぜこの時期に行うかと言うと、初添えと仲添えで加えられた材料がしっかりと発酵し、酵母が最も活発に活動している状態にあるからです。このタイミングで留添えを行うことで、醪全体がバランス良く発酵し、目指す酒質に近づけることができます。

留添えで加える蒸米と麹、仕込み水の量は、初添え、仲添えで加えた量と合わせて、最終的に造りたい醪の量になるように調整します。この量の加減は、日本酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。蒸米の量が多すぎると、発酵が鈍くなり、甘味が強すぎる仕上がりになることがあります。逆に少なすぎると、発酵が進みすぎて、辛口になりすぎる可能性があります。麹の量もまた、日本酒の味わいに大きく影響します。麹が多すぎると、香りが強くなりすぎたり、雑味が出てしまうことがあります。少なすぎると、発酵が十分に進まず、旨味が不足する可能性があります。仕込み水の量は、醪の濃度を調整する役割を果たします。水の量が多すぎると、薄くて水っぽい酒になり、少なすぎると、濃くて重たい酒になります。

このように、留添えの量の加減は非常に繊細で、杜氏の経験と勘が頼りとなります。長年の経験で培われた感覚と、醪の状態を見極める確かな目で、最適な量を決定します。適切な時期と量で留添えを行うことで、雑味のない、すっきりとした味わいの日本酒が生まれるのです。まさに、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。

| 工程 | 時期 | 目的 | 材料 | 量の調整 | 影響 |

|---|---|---|---|---|---|

| 留添え | 初添えから4日目 (酵母が活発に活動している時期) |

醪全体がバランス良く発酵し、目指す酒質に近づける | 蒸米、麹、仕込み水 | 初添え、仲添えで加えた量と合わせて、最終的に造りたい醪の量になるように調整 | 日本酒の味わいを大きく左右する (甘味、辛味、香り、旨味、濃度) |

|

|||||

留添え後の変化

留添えとは、日本酒造りの三段仕込みの最終段階で、さらに蒸米と麹、仕込み水をタンクに加える作業のことです。この留添え後、醪(もろみ)の中では劇的な変化が起こり始めます。酵母は、新たに加えられた蒸米のデンプンを麹の酵素によって糖化された糖分を栄養源として、さらに活発に増殖を始めます。まるで静かな湖面に小石を投げ込んだように、醪の表面は泡立ち、発酵の勢いを目に見える形で示してくれます。

この活発な発酵は、単にアルコール度数を上げるためだけに行われているのではありません。酵母が糖をアルコールと炭酸ガスに変換する過程で、同時に様々な香気成分や風味成分も生成されます。例えば、バナナのような甘い香りの酢酸イソアミル、リンゴのような爽やかな香りのカプロン酸エチル、メロンを思わせる芳醇な香りのカプロン酸イソアミルなど、これらの成分が複雑に絡み合い、日本酒特有の奥深い味わいを生み出していきます。留添えによって加えられた米と水は、酵母の働きを活発化させ、これらの香味成分の生成を促進する重要な役割を担っているのです。

留添え後、杜氏(とうじ)は醪の状態を注意深く観察し、発酵の状態を的確に把握する必要があります。醪の温度が上がりすぎると、酵母の活動が鈍くなり、雑味のもととなる成分が生成される可能性があります。逆に温度が低すぎると、発酵が十分に進まず、目指す味わいに到達できません。そのため、醪の温度管理は非常に重要であり、冷却や加温などの作業を適切に行う必要があります。また、醪を定期的に攪拌することで、酵母に均一に栄養を行き渡らせ、発酵ムラを防ぐことも大切です。

このように、留添え後の醪の管理は、日本酒造りの最終的な味わいを決定づける重要な工程です。杜氏の経験と技術、そして醪の状態を見極める鋭い観察眼が、まさにここで試されるのです。絶妙なタイミングと的確な作業によって、目指す酒質へと醪を導き、最高の日本酒が生まれるのです。

| 工程 | 内容 | 目的/効果 | 杜氏の役割 |

|---|---|---|---|

| 留添え | 三段仕込みの最終段階。蒸米、麹、仕込み水をタンクに加える。 | 酵母の活発化、香味成分生成促進 | – |

| 発酵 | 酵母が糖をアルコールと炭酸ガスに変換。香味成分(酢酸イソアミル、カプロン酸エチル、カプロン酸イソアミルなど)も生成。 | アルコール度数上昇、香味成分生成 | 醪の状態観察、温度管理、攪拌 |

| 温度管理 | 醪の温度を適切に保つ(冷却・加温)。 | 酵母の活動維持、雑味防止、発酵促進 | 冷却/加温作業 |

| 攪拌 | 醪を定期的に攪拌。 | 発酵ムラ防止、酵母への均一な栄養供給 | 攪拌作業 |

味わいに及ぼす影響

留添えは、日本酒造りの最終段階で行われる、醪(もろみ)に水を加える工程です。この一見単純な作業が、最終的な日本酒の味わいに複雑かつ大きな影響を与えます。留添えは、単なる希釈作業ではなく、発酵の進行や香味のバランスを調整する、杜氏の技と経験が光る繊細な工程と言えるでしょう。

留添えの量は、日本酒の甘辛度に直結します。醪に含まれる糖分は酵母によってアルコールと炭酸ガスに変換されます。留添えによって醪の濃度が薄まると、酵母の活動が緩やかになり、糖分の消費が抑えられます。結果として、留添えの量が多いほど、甘口の日本酒に仕上がりやすくなります。反対に、留添えの量が少ないと、酵母は活発に活動し続け、糖分を多く消費するため、辛口の日本酒となります。

留添えのタイミングも重要です。醪の状態を見極め、最適なタイミングで留添えを行うことで、目指す味わいを引き出すことができます。早すぎると発酵が不十分になり、遅すぎると雑味が出てしまうため、杜氏の経験と勘が頼りとなります。

さらに、留添え後の温度管理も味わいに影響を与えます。低い温度でじっくりと発酵させると、雑味が抑えられ、すっきりとした淡麗な味わいの日本酒に仕上がります。一方、高い温度で発酵させると、酵母の活動が活発になり、より多くの成分が生成されます。これにより、コクのある濃厚な味わいの日本酒となります。

このように、留添えは日本酒の味わいを決定づける重要な要素であり、杜氏の腕の見せ所です。留添えの量やタイミング、そしてその後の温度管理を緻密に調整することで、多様な味わいの日本酒が生まれるのです。

| 要素 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 留添えの量 | 醪の濃度が変化し、酵母の活動に影響 糖分の消費量を調整 |

多い: 甘口 少ない: 辛口 |

| 留添えのタイミング | 発酵の進行に影響 香味のバランスを調整 |

早すぎ: 発酵不十分 遅すぎ: 雑味 |

| 留添え後の温度管理 | 酵母の活動と成分生成に影響 | 低い: すっきりとした淡麗な味わい 高い: コクのある濃厚な味わい |

三段仕込みの重要性

日本酒造りにおいて、三段仕込みはなくてはならない重要な工程です。これは、文字通り三段階に分けて米、麹、水を仕込んでいく方法で、醪(もろみ)の環境を微生物にとって理想的な状態へと徐々に変化させていくことを目的としています。

まず初添(しょぞえ)では、蒸米、麹、水の一部を仕込みます。この段階では、麹の酵素が蒸米のデンプンを糖に変え始め、酵母がゆっくりと増殖を始めます。次に仲添(なかぞえ)では、残りの蒸米、麹、水の一部を追加します。醪の量が増え、発酵がより活発になります。最後に留添(とめぞえ)で残りの水を加え、仕込みは完了です。このように段階的に仕込むことで、急激な環境変化による酵母の死滅を防ぎ、安定した発酵を促すことができます。

もし一度に全ての材料を仕込んだとしたらどうなるでしょうか。醪の糖濃度が急激に上昇し、酵母にとって過酷な環境となってしまい、理想的な発酵が行われず、雑味のある酒になってしまう可能性があります。三段仕込みは、このような事態を防ぎ、酵母がしっかりと働き、米の旨味を最大限に引き出すための、先人たちの知恵と経験が生み出した技術なのです。

留添えは三段仕込みの最終段階であり、日本酒の味わいを決定づける重要な役割を担っています。醪の量を最終的に調整することで、発酵の速度や最終的なアルコール度数、香味のバランスを微調整することができます。

このように、三段仕込みと留添えは、日本酒の繊細な味わいを生み出すための緻密な技術であり、多様な日本酒の味わいを支える重要な基盤となっています。そして、この伝統的な手法によって、今日も様々な個性を持つ日本酒が私たちを楽しませてくれているのです。

| 段階 | 工程 | 投入材料 | 目的・効果 |

|---|---|---|---|

| 初添(しょぞえ) | 1段階目 | 蒸米、麹、水(一部) | 麹の酵素による糖化開始、酵母の増殖開始 |

| 仲添(なかぞえ) | 2段階目 | 蒸米、麹、水(一部) | 醪の量増加、発酵の活性化 |

| 留添(とめぞえ) | 3段階目(最終) | 残りの水 | 仕込み完了、発酵速度、アルコール度数、香味の最終調整 |