地ビール再発見!その魅力と未来

お酒を知りたい

先生、「地ビール」と「クラフトビール」って、何が違うんですか?どちらも小さな会社が作っているビールですよね?

お酒のプロ

いい質問だね。確かにどちらも大きな会社ではないところで作られているビールで、明確な区別はないんだ。ただ、歴史的には「地ビール」という言葉が先に使われ始めたんだよ。1994年の酒税法の改正で、小さな醸造所でもビールが作りやすくなったことで生まれたんだ。お土産などでよく見かけたけれど、値段が高くてだんだん人気がなくなってきてしまったんだね。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ今は「クラフトビール」という言葉がよく使われているのはなぜですか?

お酒のプロ

その後、「地ビール」よりも質の高いビールを作る会社が増えてきて、「クラフトビール」という言葉を使うようになったんだ。今では「クラフトビール」は職人が丁寧に作ったこだわりのビールとして人気だよね。だから、「地ビール」と「クラフトビール」の間に明確な違いはないけれど、「クラフトビール」の方がより高品質なイメージがある、ということなんだ。

地ビールとは。

地ビールという言葉は、1994年の酒税法の改正によって、大きなビール会社以外の小さな醸造所でもビールが造りやすくなったことをきっかけに登場しました。各地の観光地でお土産として人気になりましたが、値段が高いことが多いため、次第に人気が下火になっていきました。地ビールとクラフトビールの明確な違いはありませんが、クラフトビールは地ビールよりも質が高いと説明されることが多いです。

地ビールとは

地ビールという言葉をご存知でしょうか?聞き覚えはあるけれど、詳しくは知らない方もいらっしゃるかもしれません。地ビールは、1994年の酒税法改正によって生まれた、言わば新しい種類のビールです。それ以前は、ビールを作るには非常に多くの量を作らなければならず、大きな会社しかビールを作ることができませんでした。そのため、どこのお店で買っても同じような味のビールばかりが並んでいました。

この酒税法の改正は、ビール業界にとって大きな転換期となりました。改正によって、小さな工場でもビールを作ることが可能になったのです。すると、地域に根付いた、個性豊かなビールが次々と誕生しました。まるで、閉ざされていたビールの世界に、新しい風が吹き込んだかのようでした。それぞれの地域独自の製法や、地元で採れた原料を使うことで、その土地ならではの味わいが楽しめるようになったのです。大手メーカーの均一な味に飽きていた人々は、この個性豊かな味わいに夢中になりました。

地ビールの魅力は、個性的な味だけではありません。ビール作りに情熱を注ぐ作り手のこだわりや想いが込められている点も、大きな魅力です。小さな工場だからこそできる、きめ細やかな製造工程や、原料へのこだわりが、唯一無二のビールを生み出しているのです。例えば、ある地ビールメーカーは、地元産の果物を使ってフルーティーな香りのビールを開発したり、また別のメーカーは、昔ながらの製法を守り、深いコクのあるビールを醸造したりしています。このように、作り手の顔が見えることも、地ビールが愛される理由の一つと言えるでしょう。今では、全国各地で様々な地ビールが作られており、ビール好きにとっては、まるで宝探しをしているかのような楽しさがあります。個性豊かな地ビールを飲み比べて、お気に入りの一杯を見つける喜びは、何物にも代えがたいものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 1994年の酒税法改正によって生まれた新しい種類のビール |

| 背景 | 改正前はビール製造に必要な量が多く、大手しか製造できなかったため、味が均一化していた |

| 酒税法改正の影響 | 小規模工場でのビール製造が可能になり、個性豊かなビールが誕生 |

| 地ビールの魅力 | 個性的な味、作り手のこだわり、地域独自の製法や地元産原料の使用 |

| 現状 | 全国各地で多様な地ビールが製造され、飲み比べを楽しむ文化が生まれている |

衰退と復活

かつて、地ビールは観光地でのお土産として人気を集めていました。旅の思い出を彩る特別な飲み物として、多くの人々に愛飲されていたのです。しかし、その人気は長くは続きませんでした。高価格帯の商品が多く、次第に消費者の手に届きにくい存在になってしまったのです。大手メーカーの作るビールと比べて値段が高い上に、流通網が十分に発達していなかったため、簡単には手に入れることができませんでした。物珍しさから生まれた一時的な流行で終わってしまったこともあり、地ビール市場は徐々に縮小していきました。

しかし近年、地ビールは再び脚光を浴びています。人々の好みが多様化し、地方の活性化に関心を抱く人が増えたことが、その背景にあります。画一的な味ではなく、個性豊かな商品を求める消費者が増加しました。また、地域特有の文化や産物に価値を見出す人が増え、地方の魅力を再発見する動きが活発化しています。このような時代の流れが、地ビールの再評価につながったのです。

今では、様々な個性を持つ地ビールが各地で作られています。地元産の原料にこだわったもの、伝統的な製法を守り続けるもの、斬新なアイデアで新しい味に挑戦するものなど、その種類は実に様々です。それぞれの土地の風土や文化を反映した、個性豊かな味わいが人々を魅了しています。また、地ビールは地域経済の活性化にも貢献しています。地元の雇用を創出し、地域経済を支える力となっているのです。地ビールは、単なる飲み物ではなく、地域の文化や経済を支える重要な存在として、その価値が見直されています。かつて衰退した地ビールは、今や地域の魅力を発信する存在として、力強く復活を遂げているのです。

| 時代 | 地ビールの状況 | 要因 |

|---|---|---|

| 過去 | 衰退 | 高価格帯、流通網の未発達、物珍しさによる一時的な流行 |

| 現在 | 復活 | 好みの多様化、地方活性化への関心の高まり、地域特有の文化・産物への価値の向上、個性豊かな味わいの追求 |

地ビールとクラフトビール

地域に根ざしたビール「地ビール」と、職人の技が光る「クラフトビール」。どちらも小規模な醸造所で造られるため、混同されがちですが、実は明確な線引きはありません。とはいえ、一般的には、クラフトビールのほうがより品質や製法にこだわって造られている印象があります。

地ビールは、その地域の水や原料を用いて、地域に密着した形で製造・販売されるビールです。地元の風土や文化を反映した個性的な味わいが特徴で、その土地でしか味わえない限定品として人気を集めています。かつては、大手メーカーとは異なる小規模な醸造所で作られたビール全般を指す言葉として使われていましたが、近年ではクラフトビールという言葉が普及し、区別されるようになってきました。

一方、クラフトビールは、職人の技術と情熱が注ぎ込まれた、いわば芸術的なビールです。小規模な醸造所で、原料や製法に徹底的にこだわり、独自の個性を追求しています。そのため、大量生産の大手メーカーのビールとは一線を画す、多様な風味や香りが楽しめます。たとえば、香り高いホップをふんだんに使ったビールや、麦芽の風味を最大限に引き出したビールなど、個性豊かな種類が豊富です。クラフトビールは、ビールの新たな可能性を広げ、私たちに驚きと感動を与えてくれる存在と言えるでしょう。

近年では、様々な種類のホップや酵母を使った実験的なビールや、地域特産の果物や野菜を使ったユニークなビールも数多く登場しています。例えば、フルーティーな香りのホップを使ったビールや、白ぶどうのような爽やかな酸味を持つビールなど、今までにない味わいが次々と生まれています。また、地元産のゆずや柑橘を使ったビールなど、地域性を活かした個性的なビールも人気です。こうした多様な試みは、ビール業界に新たな刺激を与え、消費者のビールに対する関心をさらに高めています。

| 項目 | 地ビール | クラフトビール |

|---|---|---|

| 定義 | 地域の水や原料を用いて、地域に密着した形で製造・販売されるビール | 職人の技術と情熱が注ぎ込まれた、原料や製法にこだわった芸術的なビール |

| 特徴 | 地元の風土や文化を反映した個性的な味わい、地域限定品 | 多様な風味や香り、大手メーカーとは一線を画す個性 |

| 規模 | 小規模な醸造所 | 小規模な醸造所 |

| 原料 | 地域の水や原料 | 厳選された原料 |

| 製法 | 地域に根ざした製法 | 職人の技によるこだわりの製法 |

| 近年 | クラフトビールの普及により区別されつつある | 多様なホップや酵母、地域特産の果物や野菜を使ったビールなど、様々な種類が登場 |

多様化する楽しみ方

麦芽の甘みとホップの苦みの織りなす、奥深い味わいの世界。地ビールはその土地の風土と作り手の想いを映し出し、個性豊かな表情を見せてくれます。それぞれの醸造所が持つ、製法へのこだわりや哲学を知れば、味わいはさらに深みを増します。たとえば、同じピルスナーでも、使用する麦芽やホップの種類、酵母、仕込み水の違いによって、全く異なる香りが生まれます。黄金色の輝きの中に、柑橘を思わせる爽やかな香りを持つものもあれば、ハーブのような深みのある香りを持つものもあります。飲み比べすることで、これらの微妙な違いを楽しむことができ、自分好みの味わいを見つける喜びも得られるでしょう。

また、地ビールは料理との組み合わせによって、新たな魅力が開花します。地元の食材との相性は抜群です。たとえば、濃厚な味わいの黒ビールには、コクのある肉料理がよく合います。肉のうまみとビールの苦みが調和し、互いを引き立て合います。一方、軽やかな味わいの白ビールには、魚介料理がおすすめです。繊細な白身魚の味わいを邪魔することなく、爽やかな後味で料理を引き立てます。地域の特産品と組み合わせることで、その土地ならではの食文化を体験できるでしょう。

さらに、醸造所を訪れることで、地ビールへの理解はより一層深まります。ビールが作られる工程を見学し、原料へのこだわりや製造方法を学ぶことで、そのビールに込められた情熱や愛情を感じることができるでしょう。作り手と直接話をする機会があれば、ビールへの想いや哲学を聞き、より深く味わいを理解することができます。醸造所の雰囲気やそこで働く人々の情熱に触れることで、ビールを飲む体験はより豊かで思い出深いものになるでしょう。まるでその土地の息吹を感じるかのように、五感を刺激する体験となるはずです。

| 特徴 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 多様な味わい | 麦芽の甘みとホップの苦みのバランス、使用する原料や製法により様々な個性を表現 | ピルスナー:柑橘系の香り、ハーブ系の香りなど |

| 料理との相性 | 地元の食材との組み合わせで新たな魅力を発揮 | 黒ビール:肉料理、白ビール:魚介料理 |

| 醸造所体験 | 製造工程の見学や作り手との交流を通して、ビールへの理解を深める | ビールへの想いや哲学、醸造所の雰囲気 |

未来への期待

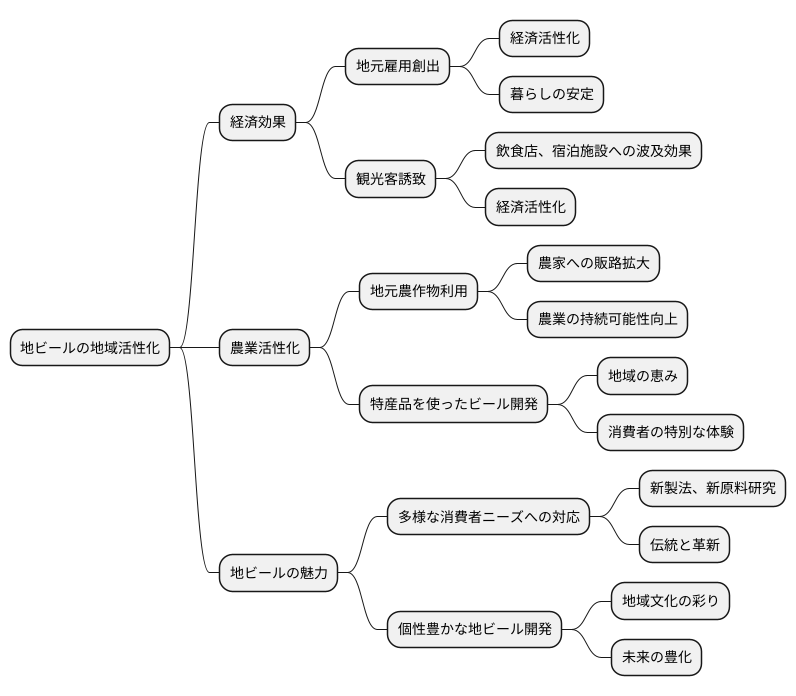

地域に根ざした地ビールは、私たちの未来にとって大きな期待を寄せられる存在です。それは単なる飲み物ではなく、地域社会を活性化させる力強い原動力となるからです。まず、地ビール製造所は地元で人々を雇用することで、地域経済の活性化に貢献します。仕事が増えることで人々の暮らしが安定し、地域全体が活気づいていくのです。さらに、個性豊かな地ビールを求めて、多くの観光客がその地域を訪れるようになります。観光客の増加は、地域の飲食店や宿泊施設など、様々な産業に良い影響を与え、経済の活性化を促します。地ビールは、地域の魅力を発信する、まさに地域の広告塔と言えるでしょう。

地ビールの魅力は、経済的な効果だけにとどまりません。地元で採れた農作物を原料に使うことで、農業の活性化にもつながります。例えば、特産の果物を使ったフルーツビールや、地元産の麦芽を使ったビールなど、その地域ならではの味わいが生まれます。これは、農家の人々にとって新たな販路の開拓につながり、農業の持続可能性を高めることにも貢献します。また、消費者にとっても、その土地の恵みを感じられる特別な体験となるでしょう。

地ビールの可能性は無限に広がっています。消費者の様々な好みに応えるために、作り手たちは常に新しい製法や原料の研究に励んでいます。伝統的な製法を守りながらも、新しい技術を取り入れることで、これまでにない味わいの地ビールが次々と生み出されています。例えば、今までにないホップの品種を使ったビールや、熟成方法に工夫を凝らしたビールなど、常に進化を続ける地ビールは、私たちの心を掴んで離しません。地ビールは、単なるお酒ではなく、地域文化を彩り、未来を豊かにする、大切な存在なのです。

これからも、地域に根ざした個性豊かな地ビールが、多くの人々に愛され、地域社会の発展に貢献していくことを期待します。作り手たちの飽くなき探求心と、地域の人々の温かい支えによって、地ビールは進化し続け、私たちの未来を明るく照らしてくれることでしょう。