冷込み:日本酒造りの難関

お酒を知りたい

先生、『冷込み』ってどういう意味ですか?お酒を作る時の言葉みたいなんですが…

お酒のプロ

いい質問だね。『冷込み』とは、お酒造りの初期段階で、お米のでんぷんが糖に変わるのが早すぎて、酵母がうまく働かなくなり、アルコールがあまり作られず、最終的に発酵が止まってしまう現象のことだよ。

お酒を知りたい

でんぷんが糖に変わるのが早すぎると、どうして酵母が働かなくなるんですか?

お酒のプロ

糖が変わりすぎると、お酒のもとになる液体の濃度が上がってしまうんだ。そうすると、酵母にとって居心地が悪くなり、活動が鈍ってしまうんだよ。例えるなら、人間にとって濃すぎる砂糖水で生活するのが難しいようなものだね。

冷込みとは。

お酒造りで、『冷込み』と呼ばれる現象について説明します。『冷込み』とは、お酒の仕込みの最初の段階で、蒸したお米の糖化が早く進んでしまう一方で、酵母の働きが鈍くなってしまうことを指します。このため、ボーメ度(糖度)は上がるものの、アルコールがあまり作られず、最終的には発酵が完全に止まってしまう現象のことです。

冷込みとは

お酒造りの最初の頃、蒸した米、麹、水などを混ぜ合わせたものを醪(もろみ)と言いますが、この醪の中で起こる『冷込み』とは、醪の温度が低すぎるために起こる現象のことです。 お酒造りは、蒸したお米に麹を加え、麹に含まれる酵素の力で米のデンプンを糖に変えることから始まります。この糖を、次に酵母が食べてアルコールと炭酸ガスを作り出すことでお酒が出来上がります。

冷込みは、この糖を作る工程と、酵母がアルコールを作る工程のバランスが崩れた時に起こります。 醪の温度が低いと、麹は元気に働いてどんどん糖を作りますが、酵母の方は寒くてあまり活動できません。そのため、糖は作られるのに消費されず醪の中にどんどん溜まっていき、甘くなってしまいます。この甘さを測る道具にボーメ計というものがありますが、冷込みが起きるとボーメ計の数値が高くなります。

酵母が十分に活動できないとアルコールが作られないため、お酒の出来が悪くなってしまいます。ひどい場合には、酵母が全く働かなくなり、お酒造りが途中で止まってしまうこともあります。これはお酒造りにおいて大きな問題で、品質が落ちてしまうだけでなく、出来上がるお酒の量も減ってしまいます。

そのため、お酒を造る職人たちは、醪の温度を常に適切に保つように細心の注意を払っています。 室温を調整したり、時には温めたお湯を少し加えたりと、様々な工夫を凝らしながら、酵母が快適に働ける環境を作り、美味しいお酒を造るために日々努力を重ねているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 醪(もろみ) | 蒸した米、麹、水などを混ぜ合わせたもの |

| 冷込み | 醪の温度が低すぎるために起こる現象 |

| 冷込みの原因 | 醪の温度が低いと、麹は糖を作り続けるが、酵母は活動できず糖を消費できないため、糖が過剰に蓄積される。 |

| 冷込みの影響 | ボーメ計の数値が高くなる。 酵母がアルコールを作れないため、お酒の出来が悪くなる。 ひどい場合は、酵母が全く働かなくなり、お酒造りが止まる。 |

| 冷込みへの対策 | 醪の温度管理。室温調整、温湯の添加など。 |

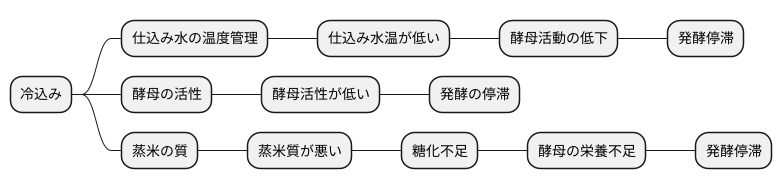

冷込みの発生要因

酒造りにおいて、冷込みは発酵が停滞する現象を指し、お酒の味わいを大きく左右する悩ましい問題です。この冷込み、様々な要因が複雑に絡み合って発生しますが、主な原因としていくつか挙げられます。

まず、仕込み水は酒造りの生命線とも言われ、その温度管理は非常に重要です。仕込み水は、蒸米を溶かし、麹や酵母が活動する場を提供する役割を担っています。この仕込み水の温度が低すぎると、酵母は活発に活動することができず、糖をアルコールに変換する発酵の働きが鈍ってしまいます。まるで寒い日に体が動きにくくなるように、酵母も低温では思うように活動できないのです。結果として、発酵が停滞し、冷込みにつながるのです。

次に、酵母自身の活性も大切です。酵母は生き物であり、その状態は常に一定ではありません。元気な酵母は活発に活動し、順調に発酵を進めますが、弱っている酵母は思うように活動できません。例えるなら、元気な人であれば難しい仕事もこなせますが、疲れている人では簡単な仕事さえもつらいのと同じです。酵母の活性が低いと、たとえ仕込み水の温度が適切でも発酵が進みにくく、冷込みが発生しやすくなります。

さらに、蒸米の質も発酵に大きく影響します。蒸米は、麹菌によって糖に変換され、その糖を酵母がアルコールに変換することでお酒ができます。そのため、蒸米の質が悪い、つまり米が硬すぎたり、柔らかすぎたりすると、麹菌が米のデンプンを糖に変える働きが十分に行われず、酵母が活動するための栄養源が不足してしまいます。栄養が不足すれば、酵母の活動は鈍り、冷込みに繋がります。

このように、仕込み水の温度管理、酵母の活性、蒸米の質、これらが複雑に影響し合い、冷込みが発生します。杜氏たちは長年の経験と勘、そして最新の技術を駆使し、これらの要素を緻密に管理することで、冷込みを防ぎ、美味しいお酒を造り続けているのです。

冷込みを防ぐための対策

酒造りにおいて、冷込みは発酵が停滞してしまう現象であり、品質低下に繋がることがあります。これを防ぐには、仕込みの初期段階、特に初添(しょぞえ)と呼ばれる工程での温度管理が肝心です。

まず、仕込み水は、酵母が活動しやすい温度に調整する必要があります。冷たすぎると酵母の活動が鈍くなり、温すぎると雑菌が繁殖しやすくなるため、適温を保つことが重要です。冬場は水を温め、夏場は冷やすなど、季節に応じて調整が必要です。

次に、酵母が活発に活動できる温度を維持するために、タンクを保温材で覆うなどして、外気温の影響を最小限に抑える工夫が必要です。温度変化が大きいと、酵母の活動が不安定になり、冷込みに繋がりやすいため、タンク内の温度を一定に保つことが重要です。蔵によっては、温度管理のできる専用の部屋で発酵を行う場合もあります。

さらに、質の良い麹と酵母を選ぶことも大切です。麹は米を蒸して麹菌を繁殖させたもので、米のデンプンを糖に変える糖化作用を担います。酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに変える発酵作用を担います。これらの働きが活発であれば、発酵が順調に進み、冷込みのリスクを減らすことができます。

加えて、蒸米の品質も重要です。蒸米が均一に蒸しあがっていなければ、麹が米全体に万遍なく作用せず、糖化が不十分になることがあります。ムラなく蒸しあがった質の良い蒸米を用いることで、糖化が促進され、発酵も順調に進みます。

これらの対策を一つ一つ丁寧に行うことが、冷込みを防ぎ、美味しいお酒を造る上で非常に重要です。

| 対策 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 仕込み水の温度管理 | 酵母が活動しやすい温度に調整。冬場は温め、夏場は冷やす。 | 酵母の活動促進、雑菌繁殖抑制 |

| タンクの保温 | 保温材で覆う、温度管理のできる部屋で発酵。 | 外気温の影響抑制、タンク内温度の安定化 |

| 質の良い麹と酵母の選択 | 糖化作用、発酵作用の促進。 | 発酵の促進 |

| 蒸米の品質管理 | ムラなく蒸しあがった蒸米を使用。 | 糖化促進、発酵促進 |

冷込みと酒質の関係

寒い時期の急激な気温の低下は「冷込み」と呼ばれ、お酒造りにとって悩みの種です。 お酒造りは、米のでんぷんを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えることで成り立ちます。この働きを担う酵母は、生き物であるがゆえに、周りの温度に大きく左右されます。

冷込みが起きると、蔵の中の温度が急に下がり、酵母の活動が鈍くなってしまいます。まるで冬眠するように、酵母は働きを弱め、糖をアルコールに変える力が弱まります。すると、本来なら糖に変わるはずのでんぷんが残ってしまい、お酒の甘みや香りが薄くなってしまうのです。

さらに、発酵が十分に進まないことで、雑味や酸味といった好ましくない味も出てきてしまいます。フレッシュな果実のような香りは失われ、酸っぱさや渋みが際立ち、本来目指していた風味とは異なるお酒になってしまうのです。

また、冷込みはアルコール度数にも影響を与えます。酵母の活動が弱まることで、生成されるアルコールの量が減り、度数の低いお酒になってしまうことがあります。低い度数のお酒は、コクや深みが不足し、あっさりとした味になりがちです。

そのため、お酒を造る職人たちは、冷込みを防ぐために様々な工夫を凝らしています。蔵を暖めたり、酵母の種類を調整したり、仕込みの時期をずらしたりと、美味しいお酒を造るために日々努力を重ねています。冷込みとの戦いは、美味しいお酒造りにおける永遠の課題と言えるでしょう。冷込みを乗り越え、安定した品質のお酒を造ることが、職人たちの腕の見せ所であり、誇りなのです。

| 冷込みの影響 | 詳細 |

|---|---|

| 酵母の活動 | 鈍くなり、糖をアルコールに変える力が弱まる |

| お酒の味・香り | 甘み、香りが薄くなる。雑味、酸味が出てくる。フレッシュな果実香が失われ、酸っぱさ、渋みが際立つ |

| アルコール度数 | 生成されるアルコールの量が減り、度数の低いお酒になる。コクや深みが不足し、あっさりとした味になる |

| 職人たちの対策 | 蔵を暖める、酵母の種類を調整する、仕込みの時期をずらす |

まとめ

日本酒造りは、米、水、麹、酵母といった材料を巧みに操り、微生物の働きによって糖をアルコールに変える、繊細で奥深い工程です。その過程で、時として発酵が停滞する「冷込み」という現象が起こることがあります。これは、日本酒の出来栄えに深刻な影響を与えるため、杜氏たちは細心の注意を払って冷込みを防いでいます。

冷込みは、主に日本酒造りの初期段階で起こります。発酵は、酵母が糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生み出す過程ですが、様々な要因によってこの活動が弱まり、発酵が一時的に停止してしまうのです。冷込みが発生すると、雑菌の繁殖による腐敗や、香味のバランスが崩れるなどの問題が生じ、最終的に日本酒の品質が低下する可能性があります。

冷込みの原因は多岐に渡ります。まず、温度管理が非常に重要です。酵母は適切な温度で活発に活動しますが、温度が低すぎると活動が鈍くなり、冷込みにつながります。蔵の温度や仕込みの温度を綿密に管理することが求められます。また、使用する酵母の種類も冷込みに影響します。低温にも強い酵母や、発酵力が強い酵母など、様々な特性を持つ酵母が存在し、杜氏は目的とする酒質に合わせて最適な酵母を選びます。さらに、麹の質や蒸米の状態も大切です。麹は米にコウジカビを繁殖させたもので、蒸米のデンプンを糖に変える役割を担います。麹の力が弱かったり、蒸米の水分量や温度が適切でなかったりすると、酵母の活動が阻害され、冷込みの原因となることがあります。

杜氏たちは、これらの要因を緻密に管理することで冷込みを防ぎ、高品質な日本酒造りを目指しています。蔵の温度や湿度を一定に保つための設備を整えたり、長年の経験と勘に基づいて酵母や麹の状態を見極めたり、蒸米の品質を厳しく管理したりと、様々な工夫を凝らしています。冷込みという困難を乗り越える杜氏の技術と努力があってこそ、私たちは香り高く風味豊かな日本酒を楽しむことができるのです。一杯の日本酒を味わう際には、こうした造り手の情熱に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 冷込みとは | 日本酒造りの初期段階で起こる発酵の停滞現象。 |

| 冷込みの影響 | 雑菌繁殖による腐敗、香味バランスの崩壊、日本酒の品質低下。 |

| 冷込みの原因 |

|

| 冷込み対策 |

|