お酒の源、原醪について

お酒を知りたい

先生、『原醪』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『原醪』とは、お酒のもとになる『もろみ』のことだよ。ただし、まだ何も混ぜ物を加えていない状態のもろみを指すんだ。アルコールや調味料になるものを加える前の、ピュアな状態のもろみと考えていいよ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、お酒になる前の、最初の状態のもろみってことですね。

お酒のプロ

その通り!まさにそういうことだよ。よく理解できたね!

原醪とは。

お酒のもととなる『もろみ』について説明します。ここでいう『もろみ』とは、アルコールや調味料となるアルコールなどを加える前の状態のものを指します。

原醪とは

お酒造りの現場で「原醪(げんみつ)」と呼ばれるものがあります。これは、日本酒、焼酎、ビールなど、様々な醸造酒において、まだ発酵の途上にある醪(もろみ)のことを指します。いわば、様々な工程を経て、個性豊かなお酒へと育っていく前の、お酒の赤ちゃんのような存在です。生まれたばかりの赤ちゃんの健康状態が、その後の成長に大きく影響するように、原醪の品質は最終的なお酒の味わいを大きく左右します。だからこそ、蔵人たちは原醪を我が子のように大切に扱い、細心の注意を払って育てているのです。

原醪は、アルコール添加や水を加えて薄めるといった調整を行う前の状態であるため、お酒本来の旨味や香りが凝縮されています。しかし、これはまだ完成形ではありません。麹菌が米のデンプンを糖に変え、その糖を酵母がアルコールと炭酸ガスに変換していく、発酵という複雑な工程の真っ只中にあるのです。この発酵過程で、麹の種類や酵母の種類、発酵に要する時間の長さ、原料の配合比率といった様々な要素が複雑に絡み合い、原醪は刻一刻と変化を遂げていきます。まるで生きているかのように、日ごとに味わいや香りが変化していく原醪の世界は、まさに職人技と科学の融合と言えるでしょう。

蔵人たちは、長年培ってきた経験と知識に基づき、温度や湿度を緻密に管理し、原醪の状態を注意深く観察します。発酵の進み具合を五感で見極め、最適なタイミングで次の工程へと進めていく、その繊細な技は、まさに職人芸の極みです。この丹念な作業と熟練の技によって育てられた原醪が、やがて芳醇な香りと深い味わいをたたえたお酒へと成長し、私たちの食卓を彩るのです。私たちが普段何気なく口にしているお酒は、こうした原醪の段階における、様々な努力と工夫の結晶と言えるでしょう。

| 用語 | 説明 | 特徴 | 蔵人の役割 |

|---|---|---|---|

| 原醪(げんみつ) | 日本酒、焼酎、ビールなど、様々な醸造酒において、まだ発酵の途上にある醪(もろみ)。アルコール添加や水を加えて薄めるといった調整を行う前の状態。 | お酒本来の旨味や香りが凝縮。麹菌が米のデンプンを糖に変え、酵母が糖をアルコールと炭酸ガスに変換する発酵の過程。麹の種類、酵母の種類、発酵時間、原料の配合比率など様々な要素が複雑に絡み合い、刻一刻と変化。 | 温度や湿度を緻密に管理し、原醪の状態を五感で見極め、最適なタイミングで次の工程へと進める。 |

味わいの決め手

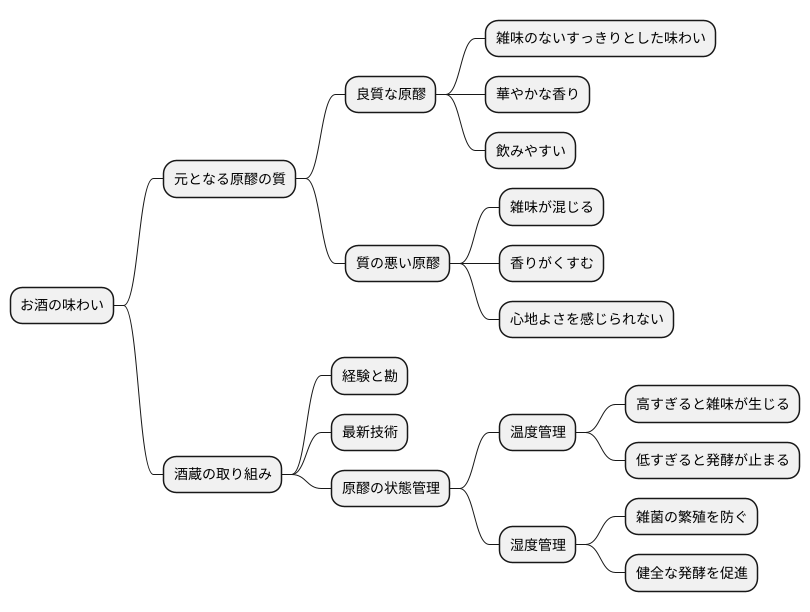

お酒の味わいを決める一番大切な要素は、お酒の元となる原醪の質です。原醪とは、蒸米、麹、水を混ぜて発酵させたもろみのことで、この原醪の良し悪しが、最終的に出来上がるお酒の味に大きく影響します。良質な原醪からは、雑味のないすっきりとした味わいで、華やかな香りが立ち上る飲みやすいお酒が生まれます。反対に、質の悪い原醪を使ってしまうと、どうしても雑味が混じってしまい、香りはくすんでしまい、口にした際に心地よさを感じられないお酒になってしまうことがあります。

そこで、酒蔵で働く人たちは、長年にわたって培ってきた経験と鋭い勘、そして最新の技術を組み合わせることで、日々変化する原醪の状態を注意深く見守り、常に最適な状態を保つよう努めています。特に、発酵中の温度管理は非常に重要です。もし温度が高すぎると、好ましくない雑味が生じてしまい、逆に温度が低すぎると、発酵自体が止まってしまうからです。そのため、蔵人たちは細心の注意を払い、常に適切な温度範囲を維持しています。

温度管理だけでなく、湿度管理も大切です。適切な湿度を保つことで、雑菌が繁殖するのを防ぎ、健全な発酵を進めることができます。雑菌が繁殖してしまうと、お酒の味が損なわれたり、腐敗の原因となる場合があるので、蔵人たちは湿度計などを用い、常に庫内の湿度を管理し、適切な環境を維持しています。

このように、おいしいお酒を作るためには、原醪の管理が欠かせません。蔵人たちは、品質の高いお酒を造るために、日々努力を重ねています。そして、その努力によって、私たちはおいしいお酒を楽しむことができるのです。

様々な種類のお酒の原点

お酒は、日本酒に限りません。焼酎やビール、ワインなど、実に様々な種類があります。そのルーツを探ると、すべての酒は、醪(もろみ)と呼ばれる発酵途中の液体から生まれていることがわかります。醪は、いわばお酒の赤ちゃんのような存在です。お酒の種類によって、醪の原料や造り方は千差万別ですが、共通しているのは、微生物の働きによって糖がアルコールと炭酸ガスに分解される「発酵」という過程を経ることです。この発酵こそが、様々な風味を持つお酒を生み出す魔法なのです。

例えば、日本酒の醪を作るには、米と米麹、そして仕込み水が必要です。米麹に含まれる酵素が、米のデンプンを糖に変え、その糖を酵母がアルコールへと発酵させます。仕込み水は、酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。一方、焼酎の醪には、米や麦、芋など、様々な穀物や芋類が用いられます。それぞれの原料によって、独特の風味や香りが生まれます。麦焼酎のふくよかな香り、芋焼酎の力強い味わい、米焼酎のまろやかな舌触り、これらは原料の違いが生み出す個性です。ビールの醪には、麦芽とホップ、そして水が用いられます。麦芽に含まれる酵素がデンプンを糖に変え、ホップがビール特有の苦味や香りを与えます。ワインの醪は、ブドウのみで作られます。ブドウに含まれる糖分が酵母の働きでアルコールへと変化し、ブドウの品種によって、赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど、様々な種類のワインが生まれます。

このように、醪の原料は様々ですが、それぞれの原料は、その土地の風土や気候に育まれたものです。そして、その土地で暮らす人々の知恵と工夫によって、個性豊かなお酒へと姿を変えていきます。日本酒の繊細な味わい、焼酎の力強い風味、ビールの爽快な喉越し、ワインの芳醇な香り、これらは、世界各地の風土と文化が育んだ、お酒の多様性を物語っています。まさに、お酒は、その土地の風土と文化を映す鏡と言えるでしょう。

| お酒の種類 | 醪の原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 米、米麹、仕込み水 | 繊細な味わい |

| 焼酎 | 米、麦、芋など | 力強い風味 麦焼酎:ふくよかな香り 芋焼酎:力強い味わい 米焼酎:まろやかな舌触り |

| ビール | 麦芽、ホップ、水 | 爽快な喉越し、ホップによる苦味や香り |

| ワイン | ブドウ | 芳醇な香り、ブドウ品種による多様性(赤、白、ロゼなど) |

原醪と完成品の違い

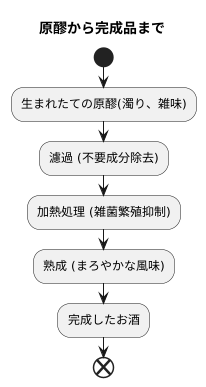

お酒の元となる原醪と、私たちが口にする完成したお酒。これらは全く異なるものです。生まれたばかりの原醪は、いわば生まれたての赤ん児のようなものです。これから様々な工程を経て、ようやく一人前のお酒へと成長していくのです。

原醪は、まだ濁っていて、雑味も多く含まれています。そのままでは美味しいお酒とは言えず、飲むのには適していません。この原醪を美味しいお酒へと変身させるには、いくつかの重要な工程が必要です。

まず、濾過という工程で、原醪に含まれる不要な成分を取り除きます。濾過には様々な方法があり、使用する濾材の種類や濾過の回数によって、お酒の味わいや香りが変化します。まるで宝石を磨くように、丁寧に不要なものを取り除いていくのです。

次に、加熱処理によって、お酒の中の雑菌の繁殖を抑えます。お酒は生きているため、雑菌が繁殖してしまうと、風味が損なわれたり、腐敗してしまう可能性があります。加熱処理によって雑菌の繁殖を抑え、お酒の品質を保つのです。

そして、熟成という工程を経て、お酒はまろやかな風味を帯びていきます。熟成期間や熟成方法によって、お酒の味わいは大きく変化します。じっくりと時間をかけて熟成させることで、角が取れ、まろやかで深みのある味わいが生まれます。蔵人たちは、それぞれの酒に最適な熟成期間や熟成方法を見極め、最高の状態でお客様に届けられるよう、日々努力を重ねています。

このように、原醪から完成品に至るまでには、いくつもの工程と蔵人たちの技術と経験が詰まっているのです。完成したお酒を口にした時、その背景にある様々な物語に思いを馳せてみるのも、お酒を楽しむ一つの方法と言えるでしょう。

お酒造りの奥深さ

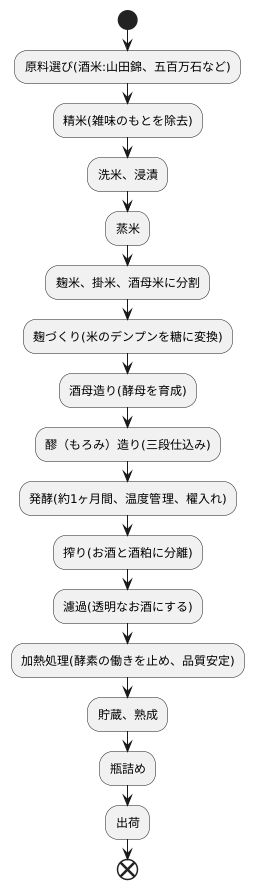

一滴の酒ができるまでには、長い道のりと多くの人の手が関わっています。まず原料選びから始まります。酒米なら、山田錦や五百万石など、それぞれの酒蔵が目指す味わいに合わせて最適な品種を選びます。そして、選ばれた米は丁寧に精米され、雑味のもととなる部分を削り落とします。

精米された米は、洗米、浸漬を経て蒸されます。蒸された米は麹菌を繁殖させるための麹米と、酒母となるための掛米、そして発酵のもととなる酵母を育てるための酒母に分けられます。麹づくりは、温度と湿度を細かく調整しながら麹菌を米に繁殖させる、繊細な作業です。麹は、米のデンプンを糖に変える役割を担い、お酒造りには欠かせないものです。

次に、酒母造りです。蒸米、麹、水、そして酵母を混ぜ合わせ、じっくりと時間をかけて酵母を育てていきます。この酒母が、後の発酵を支える重要な役割を果たします。酒母が完成すると、いよいよ醪(もろみ)造りに入ります。大きなタンクに、蒸米、麹、水、そして酒母を数回に分けて加えていきます。これを三段仕込みといいます。醪の中では、麹の力によって米のデンプンが糖に変えられ、酵母がその糖をアルコールに変えていきます。

発酵期間は、およそ一ヶ月。蔵人たちは、醪の状態を常に注意深く見守り、温度管理、櫂入れなどを行い、最高の状態を保ちます。発酵が終わると、醪を搾り、お酒と酒粕に分けます。搾られたばかりのお酒は、まだ白く濁っています。これを濾過し、透明なお酒にします。その後、加熱処理を行い、酵素の働きを止めて品質を安定させます。

こうして出来上がったお酒は、貯蔵タンクに移され、熟成期間に入ります。熟成期間は、お酒の種類によって異なり、数ヶ月から数年におよぶこともあります。熟成を経て、角が取れ、まろやかになったお酒は、いよいよ瓶詰めされ、私たちの食卓へと届けられます。一杯のお酒には、原料を育てる農家の人々、丹精込めて酒を造る蔵人たち、そしてお酒を運ぶ人々など、たくさんの人たちの想いが込められています。