お酒の色を変える不思議な成分

お酒を知りたい

先生、フェリクリシンって鉄分と結びつくと色が変わるんですよね?どうして色が変わるんですか?

お酒のプロ

そうだね。フェリクリシン自体は無色透明なんだ。でも、鉄と結びつくと赤褐色に変化する。これは、鉄とフェリクリシンが結合することで、光を吸収する性質が変わるからなんだよ。

お酒を知りたい

光を吸収する性質が変わる?どういうことですか?

お酒のプロ

たとえば、赤いりんごは赤い光以外の色を吸収している。フェリクリシンと鉄が結びつくと、赤い光を反射するようになる。だから、赤褐色に見えるんだよ。物質によって、吸収したり反射したりする光の色が違うから、色が違って見えるんだ。

フェリクリシンとは。

黄麹菌という麹カビが作る、環状のペプチドという物質に「フェリクリシン」という名前がついています。この物質自体は無色透明ですが、鉄分と結びつくと赤褐色に変化します。日本酒に鉄分が混ざると色が変わってしまうのは、このフェリクリシンが日本酒に含まれているためです。

お酒の成分

お酒は、様々な成分が複雑に絡み合い、独特の風味や香りを生み出しています。主な成分としては、まずアルコールが挙げられます。これはお酒の風味の土台となるもので、種類によって含まれる量が異なります。例えば、ビールや日本酒は比較的アルコール度数が低く、焼酎やウイスキーは高い傾向にあります。次に糖分ですが、これはお酒に甘みを与える成分です。ブドウから作られるワインや米から作られる日本酒には、原料由来の糖分が多く含まれています。また、梅酒のように製造過程で砂糖を加えるお酒もあります。糖分の量は、お酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。酸もまた、お酒の味わいに欠かせない成分です。酸味は、お酒に爽やかさやキレを与え、風味を引き締める役割を果たします。ワインや日本酒には、原料由来の様々な有機酸が含まれています。

これらの主要成分に加えて、お酒には実に多くの微量成分が含まれています。これらは、原料や製造方法によって異なり、お酒の種類や銘柄ごとの個性を形作っています。例えば、日本酒造りにおいては麹菌が重要な役割を担っています。麹菌は、米のデンプンを糖に変える働きがあり、この糖を酵母がアルコールに変えることで、日本酒が出来上がります。麹菌は、糖を作るだけでなく、お酒の味わいや香りに影響を与える様々な成分も作り出します。アミノ酸や香り成分など、これらの微量成分こそが、日本酒の奥深い味わいを生み出す源と言えるでしょう。

このように、お酒は主要成分と微量成分の絶妙なバランスによって、その個性が決まります。同じ種類のお酒でも、原料や製法、貯蔵方法などによって、含まれる成分の割合や種類が変化し、多様な風味や香りが生まれます。お酒を味わう際には、これらの成分の複雑な interplay に思いを馳せてみるのも一興でしょう。

| 成分 | 役割 | お酒の種類と特徴 |

|---|---|---|

| アルコール | 風味の土台 | ビール、日本酒:低め 焼酎、ウイスキー:高め |

| 糖分 | 甘み | ワイン、日本酒:原料由来 梅酒:添加 |

| 酸 | 爽やかさ、キレ、風味を引き締める | ワイン、日本酒:原料由来の有機酸 |

| 微量成分(アミノ酸、香り成分など) | お酒の個性 | 原料、製法によって異なる 日本酒:麹菌が生成 |

麹菌の働き

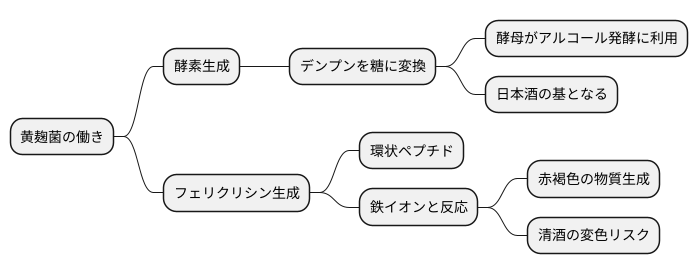

お酒造りに欠かせない麹。その中でも黄麹菌は、日本酒造りで活躍する微生物です。黄麹菌は、蒸した米に繁殖し、様々な酵素を生成します。これらの酵素の中でも特に重要なのが、デンプンを糖に変換する酵素です。米の主成分であるデンプンは、そのままでは酵母の栄養源にはなりません。そこで、黄麹菌が作り出す酵素がデンプンをブドウ糖などの糖に変換することで、酵母が利用できる形に変えるのです。こうしてできた糖を酵母が食べ、アルコールと炭酸ガスを作り出します。これが、日本酒ができるまでの大きな流れです。

黄麹菌は、糖を作る以外にも様々な物質を作り出しています。フェリクリシンと呼ばれる環状のペプチドもその一つです。ペプチドとは、複数のアミノ酸が鎖のようにつながった化合物のこと。このアミノ酸の鎖が環状になったものが、環状ペプチドです。フェリクリシン自体は透明で、お酒の色に影響を与えることはありません。しかし、お酒の中に鉄分が混ざると、フェリクリシンと鉄イオンが結びつき、赤褐色の物質を作り出します。そのため、清酒に鉄製の器具を使うと、お酒の色が変わってしまうことがあるのです。清酒の色は品質の重要な指標となるため、鉄の混入には細心の注意が必要です。このように、目には見えない微生物の働きが、お酒の味や色といった品質に大きく影響を与えているのです。麹菌の働きを理解することで、より深くお酒の奥深さを楽しむことができるでしょう。

色の変化

お酒の色は、お酒の品質を左右する大切な要素の一つです。透き通った美しさや、熟成によって生まれる深い色合いなど、お酒の色は、私たちに様々な印象を与えます。しかし、本来望ましくない色の変化は、お酒の品質に問題があることを示すサインでもあります。

お酒、特に日本酒の色に影響を与える要因の一つに、鉄分があります。日本酒造りにおいては、ごく微量の鉄分でもお酒の色を変化させてしまうため、鉄分の混入を防ぐための様々な工夫が凝らされています。

鉄分はおもに、仕込み水や醸造に使用する設備から混入します。そのため、酒蔵では、鉄製の器具の使用を極力避け、竹や木、プラスチック製の器具を使用しています。また、仕込み水に含まれる鉄分の濃度を常に監視し、鉄分濃度が高い場合は、特別なろ過装置を使って鉄分を取り除くなどの対策を講じています。

お酒が鉄分と反応して色が変化するメカニズムには、フェリクリシンという物質が関わっています。微量の鉄分であっても、このフェリクリシンと結合することで、お酒は黄色や茶色に変色してしまうのです。そこで、近年では、鉄分と結合しない性質を持つ、新しいフェリクリシンを作る研究が進められています。この新しいフェリクリシンを使えば、鉄分の混入による色の変化を防ぎ、より安定した品質のお酒を造ることができると期待されています。

このように、お酒造りにおいては、目に見えないほど少量の鉄分との戦いが日々繰り広げられています。職人のたゆまぬ努力と、科学技術の進歩によって、私たちが美味しいお酒を味わうことができるのです。

| お酒の色への影響 | 鉄分の混入経路 | 鉄分対策 | 色の変化メカニズム | 今後の展望 |

|---|---|---|---|---|

| 品質を左右する重要な要素。望ましくない色の変化は品質問題のサイン。 | 仕込み水、醸造設備 | 鉄製器具の使用を避け、竹・木・プラスチック製器具を使用。仕込み水の鉄分濃度監視、ろ過装置による鉄分除去。 | 鉄分がフェリクリシンと結合し、お酒が黄色や茶色に変色。 | 鉄分と結合しない新しいフェリクリシンの開発により、色の変化を防ぎ、安定した品質のお酒造りを実現。 |

お酒の品質管理

お酒造りにおいて、品質管理は非常に大切です。お酒の色、香り、味わいは、製造工程のあらゆる段階で細心の注意を払うことで保たれます。中でも、清酒は繊細なお酒であり、その品質を維持するために、様々な要因への対策が必要です。

清酒の品質低下の原因の一つとして、鉄分とタンパク質の反応による着色が挙げられます。この着色は、お酒本来の美しい色合いを損ない、見た目の印象を悪くするだけでなく、風味にも悪影響を及ぼすことがあります。具体的には、鉄分と酒米に含まれるフェリクリシンというタンパク質が反応することで、お酒が褐色に変色してしまいます。

このような着色を防ぐために、酒造メーカーでは様々な対策を講じています。まず、原料である酒米や仕込み水に含まれる鉄分の量を厳しく管理することが重要です。鉄分が少ない水を使用することはもちろん、酒米の栽培段階から鉄分の吸収を抑える工夫なども行われています。

次に、製造工程においても鉄の混入を極力避ける必要があります。醸造設備を清潔に保つことはもちろん、使用する器具の材質にも注意を払います。鉄製の器具の使用は避け、代わりに樹脂製やステンレス製の器具を使用するなど、徹底した管理体制が求められます。

さらに、お酒が出来上がった後も気を抜くことはできません。貯蔵方法や瓶詰め方法にも工夫が必要です。光や温度変化による劣化を防ぐため、適切な環境で保管する必要があります。また、瓶詰め工程においても、空気に触れる時間を最小限にするなど、酸化を防ぐための対策が重要です。

このように、清酒の品質を守るためには、原料の選定から製造、貯蔵、瓶詰めまで、あらゆる段階で細心の注意を払い、徹底した品質管理を行う必要があります。丹精込めて造られたお酒だからこそ、その品質を保ち、消費者に最高の状態で届けることが、酒造メーカーの使命と言えるでしょう。

| 工程 | 品質低下の要因 | 対策 |

|---|---|---|

| 原料 | 酒米や仕込み水に含まれる鉄分 | 鉄分が少ない水を使用 酒米の栽培段階から鉄分の吸収を抑える |

| 製造工程 | 鉄の混入 | 醸造設備を清潔に保つ 鉄製器具の使用を避け、樹脂製やステンレス製のものを使用 |

| 貯蔵・瓶詰め | 光や温度変化による劣化 酸化 |

適切な環境で保管 空気に触れる時間を最小限にする |

今後の研究

お酒の色に関わるフェリクリシンという物質は、近年注目を集めていますが、その働きや役割には、まだ多くの謎が残されています。この謎を解き明かすための今後の研究には大きな期待が寄せられています。

まず、お酒の香りと味に対するフェリクリシンの影響について深く掘り下げる必要があります。お酒の成分は複雑に絡み合い、微妙な変化が全体の印象を左右します。フェリクリシンが、他の成分とどのように作用し、香りの成分や味の成分にどう影響するのかを解明することで、より繊細なお酒造りに役立てることができます。

次に、麹菌がフェリクリシンを作る仕組みについて、より詳しく調べることが重要です。麹菌は、お酒造りに欠かせない微生物ですが、その働きは複雑で、多くの点が未解明のままです。フェリクリシンが、麹菌の中でどのように作られ、どのような条件で生成量が増減するのかを明らかにすることで、お酒造りの技術を向上させることができます。

これらの研究成果は、より質の高いお酒の開発だけでなく、新しい醸造技術の確立にも繋がると期待されています。例えば、フェリクリシンの生成を調整することで、お酒の色や香りを自在に操ることが可能になるかもしれません。

さらに、フェリクリシンは、お酒だけでなく、他の分野での活用も期待されています。鉄と結びついて色を変えるという性質を利用して、様々な用途への応用が考えられます。例えば、目に見えない鉄分を検出する道具や、鮮やかな色を持つ天然色素としての利用などが検討されています。今後の研究次第では、食品や医療、工業など、様々な分野でフェリクリシンが活躍する可能性を秘めています。フェリクリシンが私たちの暮らしを豊かに彩る日もそう遠くはないでしょう。

| 研究対象 | 研究内容 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| お酒の香りと味への影響 | フェリクリシンが他の成分とどう作用し、香りの成分や味の成分にどう影響するかを解明 | より繊細なお酒造り |

| 麹菌におけるフェリクリシンの生成機構 | フェリクリシンが麹菌内でどのように作られ、生成量が増減する条件を解明 | お酒造りの技術向上 |

| フェリクリシンの生成調整 | お酒の色や香りを自在に操る技術の開発 | より質の高いお酒の開発、新しい醸造技術の確立 |

| フェリクリシンの他分野での活用 | 鉄と結びついて色を変える性質を利用した応用 | 食品、医療、工業など様々な分野での活用(例:鉄分検出、天然色素) |