吟醸造りの秘訣:限定吸水

お酒を知りたい

先生、『限定吸水』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『限定吸水』とは、お酒造りで、お米を水に浸す時間をわざと短くして、お米が水を吸い込み過ぎないようにすることだよ。 普通に水を吸わせるよりも、お米の中心まで水が浸透しにくくなるんだ。

お酒を知りたい

どうして、お米が水を吸い込み過ぎないようにするんですか?

お酒のプロ

お米の中心まで水を吸わせ過ぎると、お酒になった時に雑味が出てしまうからなんだ。 特に、香りの良いお酒、例えば吟醸酒を造るときには、この『限定吸水』がよく行われるよ。

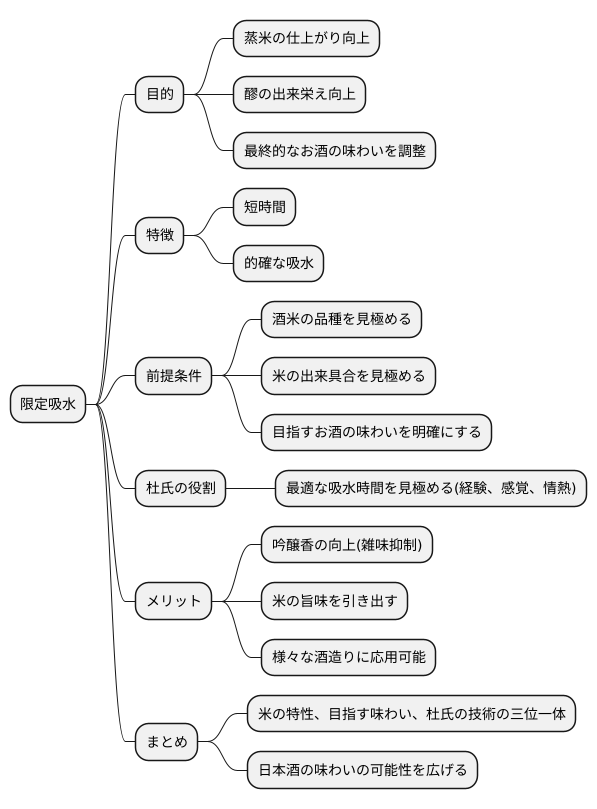

限定吸水とは。

日本酒造りで使われる「限定吸水」という言葉について説明します。これは、お酒のもととなるお米を水に浸す工程で、お米が水を吸い込みすぎるのを防ぐために、浸す時間を短くする方法です。お米が水を吸う量を制限することで、より繊細な味わいの日本酒、特に吟醸酒を造るのに役立ちます。

酒造りの基本、吸水とは

美味しいお酒は、一粒の米から始まります。その最初の工程こそが吸水です。蒸米を作る前の乾いた白米に、じっくりと水を吸わせるこの作業は、お酒造りの土台を築く重要な役割を担っています。

吸水の目的は、蒸米を均一に、ふっくらと蒸し上げることにあります。お米は、中心部までしっかりと水分を含んでいないと、蒸しても熱が均等に伝わらず、芯が残ってしまいます。芯が残った米粒では、麹菌が十分に生育することができず、お酒の香味にも悪影響を及ぼします。反対に、水を吸わせすぎた米粒は柔らかくなりすぎて、蒸す際に割れて崩れてしまうことがあります。砕けた米粒からは、デンプンが溶け出し、これがお酒の雑味の原因となるのです。

理想的な吸水状態とは、米粒の中心まで水が浸透し、程よい硬さを保っている状態です。指で軽く押すと、弾力がありつつも、力を加えると潰れる程度の硬さが目安です。しかし、最適な吸水時間は、米の品種や産地、新米か古米か、さらには季節や気温、湿度によっても変化します。例えば、気温が高い夏場は短時間で水を吸いやすい一方、冬場は吸水に時間がかかります。また、新米は古米に比べて吸水速度が速いため、注意が必要です。

そのため、酒造りの職人は、長年の経験と研ぎ澄まされた感覚を頼りに、最適な吸水時間を見極めます。その日の気温や湿度を肌で感じ、米の状態を指先で確かめながら、最適な吸水時間を探り当てます。まさに、匠の技と勘が光る繊細な作業と言えるでしょう。美味しいお酒は、この最初の、吸水という工程から既に始まっているのです。

| 工程 | 目的 | 理想的な状態 | 影響を与える要素 | 問題点(吸水不足) | 問題点(吸水過多) |

|---|---|---|---|---|---|

| 吸水 | 蒸米を均一に、ふっくらと蒸し上げる | 米粒の中心まで水が浸透し、程よい硬さを保っている状態 | 米の品種、産地、新米/古米、季節、気温、湿度 | 芯が残る -> 麹菌の生育不足 -> 香味に悪影響 | 米粒が柔らかくなりすぎる -> 蒸す際に割れて崩れる -> デンプンが溶け出し雑味の原因 |

限定吸水とは何か

限定吸水とは、お米に吸わせる水の量を少なくするのではなく、吸水する時間を短くする方法です。日本酒造りにおいて、特に吟醸酒のように香りを重視したお酒を造る際に使われます。

普段私たちがご飯を炊くときには、お米を水に浸けて十分に水を吸わせますよね。お米の中心まで水が染み込むことで、ふっくらと炊き上がります。しかし、お酒造りでは、あえてこの吸水を制限するのです。

具体的には、お米を水に浸ける時間を短くすることで、お米の表面は水を吸って柔らかくなりますが、中心部は硬いままの状態になります。これを蒸すと、外側は柔らかく、中心部は硬い独特の蒸米が出来上がります。

この蒸米を使うと、麹菌がお米の中心まで入り込みにくくなるという利点があります。麹菌は、お米のデンプンを糖に変える役割を担っていますが、中心部まで菌が繁殖してしまうと、お米が溶けすぎてしまい、雑味の原因となるのです。限定吸水によって麹菌の繁殖を抑えることで、お米の溶け出しが少なくなり、雑味のないすっきりとした味わいの日本酒が出来上がります。

また、吟醸酒造りでは、華やかな香りを出すことも重要です。お米の中心が硬いと、蒸した際に割れにくくなります。割れたお米からは雑味が出やすいため、お米を割れにくくすることで、より綺麗な香りを保つことができるのです。

このように、限定吸水は、吟醸酒の華やかな香りと繊細な味わいを引き出すための重要な技法と言えるでしょう。一見、水を制限するだけのように思えますが、実はお米の吸水時間を調整することで、麹菌の繁殖や蒸米の状態を細かくコントロールし、日本酒の味わいを大きく左右する、繊細で奥深い技術なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 限定吸水とは | お米の吸水時間を短縮する方法 |

| 目的 | 吟醸酒のような香り重視の酒造りに使用 |

| 効果 |

|

| メカニズム |

|

吟醸酒における役割

吟醸酒は、日本酒の中でも特に華やかでフルーティーな香りを持ち、風味豊かな味わいが高く評価されているお酒です。この独特の香りは「吟醸香」と呼ばれ、吟醸酒造りの肝とも言える技法によって生み出されています。その技法こそが「限定吸水」です。

お酒造りに欠かせない麹は、蒸した米に麹菌を繁殖させて作ります。この麹造りの際に、米の吸水時間を巧みに調整することで、吟醸香の生成を促しているのです。限定吸水とは、米を水に浸す時間を通常よりも短くする方法です。こうすることで、米粒の外側は水分を十分に吸収して柔らかくなり、麹菌が繁殖しやすい環境が整います。一方、米粒の中心部は硬い状態が保たれるため、麹菌の活動が外側に限定されます。

麹菌は米粒の外側で活発に活動し、様々な成分を作り出します。その中で、吟醸香の主要成分であるカプロン酸エチルや酢酸イソアミルなどが生成されます。これらの成分が、吟醸酒特有の華やかでフルーティーな香りのもととなるのです。さらに、中心部が硬いまま残ることで、米の溶け出しが抑えられます。米が溶け出しすぎると、雑味や渋みが出てしまい、繊細な味わいを損ねてしまう原因となります。限定吸水によって米の溶け出しが抑えられるため、吟醸酒は雑味の少ないすっきりとした仕上がりになるのです。

このように、吟醸酒の華やかでフルーティーな香りと、繊細で奥深い味わいは、限定吸水という緻密な技法によって支えられています。杜氏の経験と技術が、この繊細な吸水のコントロールを可能にし、高品質な吟醸酒を生み出しているのです。吟醸酒を味わう際には、この限定吸水が生み出す絶妙なバランスに思いを馳せてみるのも一興でしょう。

| 吟醸酒の特徴 | 限定吸水 | 効果 |

|---|---|---|

| 華やかでフルーティーな香り(吟醸香) | 米の吸水時間を短縮 | カプロン酸エチル、酢酸イソアミルなどの吟醸香成分生成 |

| 繊細で奥深い味わい、雑味の少なさ | 米粒中心部を硬く保つ | 米の溶け出し抑制、雑味・渋み軽減 |

繊細な技術が必要

酒造りにおいて、限定吸水は非常に高度な技術を要する工程です。その名の通り、米に吸わせる水の量と時間を厳密に管理する技であり、吟醸酒のような香りの高い酒を造る上で欠かせません。

まず、吸水時間は非常に重要です。短すぎると米の中心部まで水が浸透せず、蒸した時に中心が固いままの「芯白」という状態になってしまいます。芯白があると、麹菌が米全体に広がりにくくなり、良いお酒になりません。反対に、吸水時間が長すぎると、米が水を吸いすぎて、通常の吸水と変わらなくなってしまいます。限定吸水で目指すのは、米の外側だけを水分で満たし、中心部は乾燥状態を保つことです。こうすることで、蒸した時に外側は柔らかく、中心部は程よく硬さを残すことができ、麹菌の繁殖に最適な状態を作り出すことができます。

最適な吸水時間を見極めるのは容易ではありません。米の品種や精米歩合、さらにはその日の気温や湿度など、様々な要素が影響します。例えば、新米は古米に比べて吸水が早く、精米歩合が高いほど吸水に時間がかかります。また、気温が高い日や湿度が高い日は、吸水時間が短くなる傾向があります。これらの条件を考慮し、杜氏は長年の経験と勘を頼りに、その時々に最適な吸水時間を見極めるのです。まるで職人が繊細な工芸品を作り上げるように、一つ一つの条件を注意深く観察し、微細な調整を行いながら作業を進めます。

こうして絶妙な加減で行われる限定吸水は、まさに杜氏の職人技と言えるでしょう。杜氏の熟練の技術と経験が、吟醸酒特有の華やかで繊細な香りと味わいを生み出しているのです。限定吸水という繊細な工程を経て生まれる日本酒は、まさに日本の伝統と技術の結晶と言えるでしょう。

| 吸水時間 | 状態 | 麹菌の繁殖 | 酒質 |

|---|---|---|---|

| 短い | 芯白(中心部が固い) | 悪い | 良くない |

| 長い | 吸水しすぎ | 通常 | 通常 |

| 最適 | 外側:柔らかく、中心部:程よく硬い | 良い | 吟醸香 |

| 影響する要素 | 詳細 |

|---|---|

| 米の品種 | 新米は吸水が早い |

| 精米歩合 | 高いほど吸水に時間がかかる |

| 気温 | 高い日は吸水時間が短い |

| 湿度 | 高い日は吸水時間が短い |

他の酒造りへの応用

限定吸水は、日本酒造りにおいて、洗米時の水の量と時間を調整することで、米粒の中心部まで水を吸わせる量を調整する技法です。これは、主に吟醸酒造りで用いられています。吟醸酒は、華やかな香りとすっきりとした味わいが特徴で、米粒の外側部分に含まれる雑味成分が少なくなるように、米を磨いて中心部分だけを使用します。この吟醸酒造りで重要な役割を果たすのが限定吸水です。

限定吸水は、吟醸酒だけでなく、大吟醸酒など、より香りを重視するお酒造りにも応用できます。大吟醸酒は、米をさらに磨き、吟醸酒よりも繊細な香りと味わいを追求したお酒です。限定吸水によって、米粒の中心部分に適切な量の水を吸わせることで、発酵をコントロールし、より華やかな香りを引き出すことができます。

また、米の品種によっては、外側部分が溶けやすく、雑味が出やすいものもあります。このような米を使用する場合にも、限定吸水は有効な手段となります。溶け出しやすい外側部分への吸水を制限することで、雑味を抑え、すっきりとした味わいに仕上げることができます。

限定吸水は、酒造りの幅広い可能性を広げる技法と言えます。例えば、これまで特定の米の品種では難しかった酒造りにも、限定吸水を活用することで、新たな可能性が生まれるかもしれません。また、限定吸水と他の技法を組み合わせることで、これまでにない味わいの日本酒が誕生する可能性も秘めています。今後、様々な種類の日本酒造りに応用され、私たちに新しい日本酒の体験をもたらしてくれることでしょう。

| 技法 | 目的 | 効果 | 適用酒 | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 限定吸水 | 洗米時の水の量と時間を調整し、米粒の中心部まで水を吸わせる量を調整する。 | 雑味成分を少なくし、華やかな香りとすっきりとした味わいを出す。発酵をコントロールし、より華やかな香りを引き出す。 | 吟醸酒、大吟醸酒など、香りを重視するお酒 | 米の品種によっては、外側部分が溶けやすく、雑味が出やすいものもあるため、そのような米を使用する場合にも有効。他の技法と組み合わせることで、これまでにない味わいの日本酒が誕生する可能性も秘めている。 |

味わいの深みを追求

日本酒造りにおいて、米に水を吸わせる「吸水」という工程は、地味ながらも非常に重要な作業です。 酒米にどれだけの水を吸わせるかは、その後の蒸米の仕上がり、ひいては醪の出来栄え、最終的なお酒の味わいにまで大きく影響を及ぼします。その吸水方法の一つに「限定吸水」というものがあります。これは、従来のように長時間水を吸わせるのではなく、短時間で的確に吸水させる技法です。

限定吸水は、ただ時間を短縮するだけの手法ではありません。まず使用する酒米の品種、その年の米の出来具合を見極め、目指すお酒の味わいを明確にイメージする必要があります。例えば、華やかな香りを重視した大吟醸を目指すのか、それともどっしりとした旨味を重視した純米酒を目指すのかによって、最適な吸水時間は変化します。

この最適な吸水時間を見極めるのが、まさに杜氏の腕の見せ所です。長年の経験と研ぎ澄まされた感覚、そして酒造りに対する深い情熱が、最高の酒を生み出すための重要な要素となります。

限定吸水によって得られるメリットの一つに、吟醸酒の香りの向上が挙げられます。吟醸酒は、低温でじっくりと発酵させることで、華やかな香りを生み出します。しかし、吸水時間が長すぎると、米の表面が溶け出してしまい、雑味が出てしまうことがあります。限定吸水は、米の芯まで均一に水を吸わせることで、雑味を抑えつつ、華やかな香りを最大限に引き出す効果があります。

また、限定吸水は、吟醸酒だけでなく、様々な種類の酒造りに応用できます。例えば、純米酒造りに用いることで、より米の旨味を引き出した、力強い味わいのお酒を生み出すことも可能です。限定吸水という技法は、日本酒の味わいの可能性を広げ、新たな境地を切り開く可能性を秘めていると言えるでしょう。

このように、限定吸水は、米の特性、目指す味わい、杜氏の技術、これらが三位一体となって初めて完成する、繊細で奥深い技法なのです。この技法を通じて、日本酒の味わいの深遠さを改めて実感できるでしょう。