酒造りの鍵、生酸菌の役割

お酒を知りたい

先生、『生酸菌』って、お酒を作る上でどんな役割があるんですか? 悪い菌なんですよね?

お酒のプロ

いい質問だね。生酸菌は、お酒の製造過程で酸を作る菌の総称で、その多くは乳酸菌だよ。必ずしも悪い菌ではなく、お酒の種類によっては酸味が良い効果をもたらす場合もあるんだ。ただ、増えすぎるとお酒の品質を損なう可能性があるから、注意が必要なんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、増えすぎないように管理することが大事なんですね。具体的にはどうするんですか?

お酒のプロ

その通り! 生酸菌の汚染度合いを調べるために、『生酸菌の検出』と『細菌酸度』を測定する方法があるんだよ。これによって、お酒造りの環境が良い状態かを確認することができるんだ。

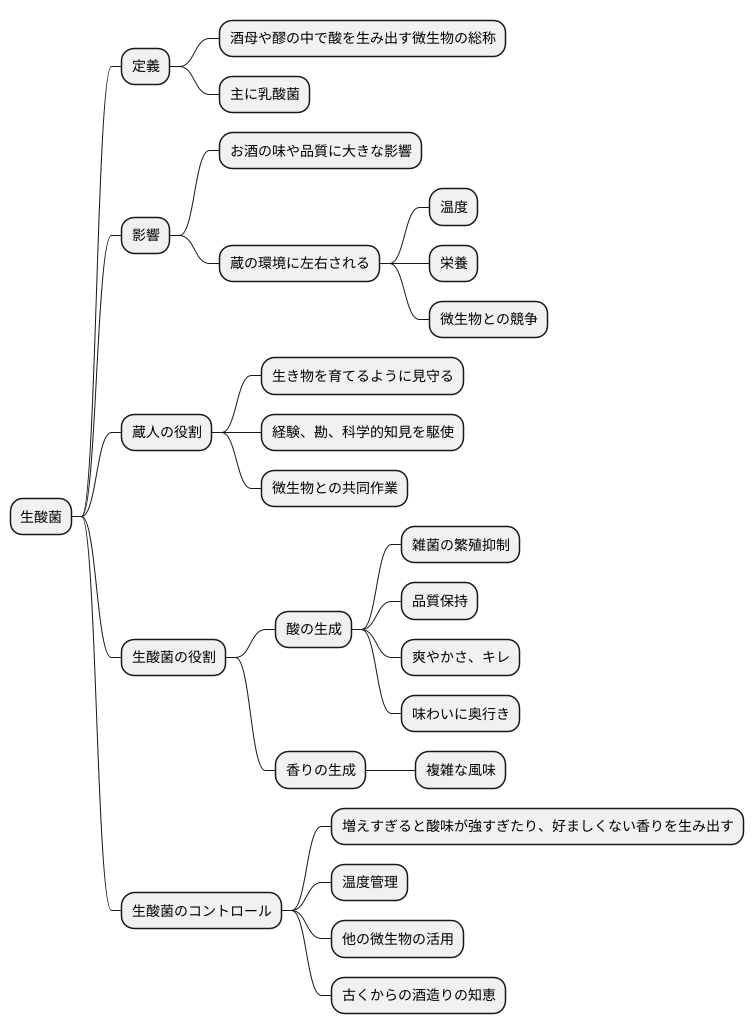

生酸菌とは。

お酒造りで使われる「生酸菌」という言葉について説明します。生酸菌とは、お酒のもとになる酒母や、お酒のもとになる材料が混ざった状態である醪の中で酸を作る菌の総称です。これらの菌のほとんどは乳酸菌です。お酒造りで使う水、麹、酒母、醪などにどのくらい生酸菌が混ざっているかを知るために、生酸菌を見つけたり、菌が作った酸の量を測ったりする方法があります。

生酸菌とは

お酒造りにおいて、生酸菌とは酒母や醪の中で酸を生み出す微生物の総称です。これらは、お酒の味や品質に大きな影響を与える小さな生き物たちです。そのほとんどは乳酸菌で、ヨーグルトや漬け物などにも含まれる身近な菌の一種です。生きた菌であるがゆえに、その活動は蔵の環境に大きく左右されます。温度が高すぎても低すぎても、栄養が足りなくても、他の微生物との競争に負けても、うまく活動できません。まるで生き物を育てるように、蔵人たちは細心の注意を払いながら、これらの小さな生き物たちの活動を見守っています。

酒蔵の中の温度や湿度、米や水に含まれる栄養分、そしてそこに住む他の微生物たちとの関係など、様々な要因が複雑に絡み合い、生酸菌の働きに影響を与えます。蔵人たちは長年の経験と勘、そして最新の科学的知見を駆使して、これらの要因を調整し、目指すお酒の味を作り出しています。これはまさに、微生物との共同作業と言えるでしょう。生酸菌の主な役割は酸を生み出すことですが、それ以外にもお酒の風味や熟成に深く関わっています。酸は雑菌の繁殖を抑える働きがあり、お酒の品質を保つ上で非常に重要です。また、酸味はお酒に爽やかさやキレを与え、味わいに奥行きを生み出します。さらに、生酸菌の中には、独特の香りを生み出す種類もいます。これらの香りがお酒に複雑な風味を与え、より一層の魅力を引き出します。

しかし、生酸菌は常に良い働きをするとは限りません。増えすぎると酸味が強くなりすぎたり、好ましくない香りを生み出すこともあります。このような場合は、蔵人たちは温度管理や他の微生物の活用など、様々な工夫を凝らして生酸菌の活動を制御します。古くから受け継がれてきた酒造りの知恵は、まさにこれらの微生物との付き合い方の知恵と言えるでしょう。微生物の力を借りて、最高の味を引き出す、それが酒造りの奥深さなのです。

お酒への影響

お酒造りにおいて、生き物である微生物の働きは欠かせません。特に、乳酸菌をはじめとする生きた酸を作る菌は、お酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。これら微生物の働きによって生まれる酸味は、お酒に爽快感やキレを与え、全体の味のバランスを整えます。

生きた酸を作る菌の働きが適切であれば、お酒は心地よい酸味と風味を持ちます。例えば、日本酒のすっきりとした後味や、ワインの複雑な味わいは、これらの菌の働きによって生まれます。また、漬物など発酵食品でも、これら微生物が作り出す酸味が、保存性を高め、独特の風味を生み出しています。

しかし、生きた酸を作る菌の働きが強すぎると、酸味が過剰になり、飲みにくくなってしまいます。まるで酢を飲んでいるかのような強い酸味は、お酒本来の風味を損ない、雑味を生み出す原因にもなります。逆に、菌の働きが弱すぎると、お酒の味がぼやけてしまい、本来の持ち味が出ません。さらに、雑菌の繁殖を抑える力が弱まるため、保存性が悪くなり、腐敗しやすくなってしまいます。

そのため、酒造りでは、これらの菌の働きを細かく調整することが非常に重要です。蔵人たちは長年培ってきた経験と技術を駆使し、様々な方法で菌の活動を制御しています。温度を細かく管理したり、原料の種類や配合を調整したり、仕込みの方法を工夫したりと、様々な要素が絡み合い、最終的なお酒の味わいが決まります。まさに、微生物の力を巧みに利用する職人技によって、風味豊かなお酒が生まれていると言えるでしょう。

| 生きた酸を作る菌の働き | お酒への影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 適切な場合 | 心地よい酸味と風味、爽快感、キレ、味のバランス、保存性向上 | 日本酒のすっきりとした後味、ワインの複雑な味わい、漬物の独特の風味 |

| 強すぎる場合 | 酸味が過剰、飲みにくい、風味の損失、雑味 | 酢のような強い酸味 |

| 弱すぎる場合 | 味がぼやける、持ち味が出ない、保存性低下、腐敗しやすい | – |

汚染の確認方法

お酒造りは、雑菌との戦いです。中でも、酸っぱいお酒の原因となる生酸菌は、お酒の品質を落とす大敵です。そのため、お酒造りの様々な段階で、この生酸菌による汚染の度合いを常にチェックする必要があります。具体的には、お酒の原料となる水や米麹、お酒のもととなる酒母、そして発酵中の醪など、あらゆる工程で検査を行います。

汚染の度合いを知るには、主に二つの方法があります。一つは、生酸菌を実際に数える方法です。これは、生酸菌だけが育つ特別な栄養のある場所で、お酒のサンプルを培養します。一定時間後に育った生酸菌の数を数えることで、汚染のレベルを調べます。この方法では、実際にどれだけの生酸菌が潜んでいるのかを正確に把握できます。

もう一つの方法は、お酒に含まれる酸の量を測る方法です。生酸菌は活動すると酸を作り出すため、酸の量が多ければ、それだけ生酸菌が活発に活動していると考えられます。これは、細菌酸度と呼ばれます。この方法は、生酸菌の活動状況を推測するのに役立ちます。

これらの検査は、お酒造りの現場では欠かせません。定期的に検査を行うことで、もし汚染が始まっても早期に発見し、すぐに適切な対策を講じることができます。美味しいお酒を安定して造るためには、これらの検査を厳密に行い、生酸菌の汚染を未然に防ぐ、あるいは汚染の拡大を抑えることが何よりも重要なのです。お酒造りは、まさに、この目に見えない敵との戦いの連続と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| お酒造りの課題 | 生酸菌による汚染 |

| 汚染チェック箇所 | 水、米麹、酒母、醪など |

| 汚染度合い測定方法1 | 生酸菌の数を数える(培養法) |

| 測定方法1のメリット | 正確な生酸菌数を把握できる |

| 汚染度合い測定方法2 | お酒に含まれる酸の量を測る(細菌酸度) |

| 測定方法2のメリット | 生酸菌の活動状況を推測できる |

| 検査の目的 | 早期発見、早期対策 |

| 検査の重要性 | 美味しいお酒を安定して造るため |

品質管理の重要性

お酒造りは、繊細な生き物である微生物の働きによって成り立っています。その中でも、お酒の味わいを左右する重要な役割を担うのが生酸菌です。生酸菌の働きを制御することで、初めて目指すお酒の風味を作り出すことができるのです。だからこそ、お酒造りにおいて品質管理は非常に重要であり、その中でも生酸菌の管理は特に気を配るべき点と言えるでしょう。

美味しいお酒を造るためには、原料の段階から品質管理が始まります。米や麦などの原料は、その年の気候や産地によって品質が大きく変わるため、経験豊富な職人が厳選した原料を使用します。そして、仕込みの段階では、水の量や温度、酵母の量などを緻密に調整し、発酵を促します。この時、雑菌の混入を防ぐために徹底した衛生管理を行うことが重要です。酒蔵では、常に清潔な環境を維持するために、道具や設備の洗浄、消毒を徹底しています。

発酵が始まると、生酸菌が糖分を分解し、アルコールと二酸化炭素を生成します。この過程では、温度管理が非常に重要です。温度が高すぎると雑菌が繁殖しやすくなり、低すぎると発酵がうまく進みません。そのため、酒蔵では温度計などを用いて常に温度を監視し、最適な温度を維持するように努めています。

発酵が完了したお酒は、貯蔵タンクに移され、熟成されます。熟成期間中は、湿度と酸素の管理が重要です。湿度が高すぎるとお酒が劣化し、低すぎると風味が損なわれます。また、酸素に触れすぎると酸化が進み、味が変わってしまうため、適切な管理が必要です。

そして最後に、瓶詰めを行います。瓶詰めされたお酒は、出荷前に厳格な検査を受け、品質が確認されます。こうして、全ての工程で徹底した品質管理を行うことで、初めて消費者に高品質で安全なお酒を提供することができるのです。お酒造りは、まさに科学的な知識と伝統的な技術、そして職人の技が融合した芸術と言えるでしょう。

| 工程 | 品質管理のポイント | 詳細 |

|---|---|---|

| 原料 | 品質の選定 | 気候や産地による品質変化に対応するため、経験豊富な職人が厳選 |

| 仕込み | 衛生管理、精密な調整 | 水の量、温度、酵母の量などを緻密に調整、雑菌混入を防ぐための徹底した衛生管理 |

| 発酵 | 温度管理 | 雑菌繁殖を防ぎ、発酵を促進するための最適温度維持 |

| 貯蔵 | 湿度と酸素の管理 | お酒の劣化や風味損失を防ぐための適切な湿度と酸素量の管理 |

| 瓶詰め | 検査 | 出荷前の厳格な品質検査 |

今後の展望

酒造りの世界において、微生物の働きはなくてはならないものです。中でも生きたまま働く菌、いわゆる生酸菌は、お酒の味わいを決定づける重要な要素です。近年、この生酸菌に関する研究が飛躍的に進歩しており、これまで謎に包まれていたその働きが徐々に明らかになってきています。

現在、様々な種類の生酸菌が特定され、それぞれの菌が持つ特徴やお酒への影響が解明されつつあります。例えば、特定の生酸菌は、フルーティーな香りを生み出すことが分かってきました。また、別の生酸菌は、お酒の酸味をまろやかにする働きがあることも確認されています。こうした研究成果は、酒造りの現場で活かされ、より精緻な味わいの設計を可能にしています。

さらに、生酸菌の活動を制御する技術も進歩しています。温度や栄養分の調整といった従来の方法に加え、特定の物質を加えることで、生酸菌の働きを促進したり抑制したりすることができるようになってきました。これにより、狙い通りの風味を引き出し、品質を安定させることが期待できます。また、こうした技術は、新しいお酒の開発にも役立っています。これまで実現が難しかった複雑な風味を持つお酒や、特定の健康効果を持つお酒の開発も現実味を帯びてきました。

生酸菌研究の進展は、伝統的な酒造りの技術革新を促すだけでなく、全く新しい酒造りの可能性も切り開いています。例えば、特定の生酸菌を用いることで、お酒の熟成期間を短縮したり、特定の風味を際立たせるといった革新的な技術が開発されるかもしれません。

日本の酒造りは、古くから受け継がれてきた伝統を守りながらも、常に新しい技術を取り入れ、進化を続けてきました。生酸菌研究の成果を積極的に活用することで、これまで以上に多様で高品質なお酒が生まれることが期待されます。そして、世界中の人々を魅了する、新たな日本酒の時代が到来するでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 生酸菌の働き | お酒の味わいを決定づける重要な要素 |

| 研究の進展 | 様々な種類の生酸菌が特定され、それぞれの菌が持つ特徴やお酒への影響が解明されつつある |

| 具体的な効果 |

|

| 制御技術の進展 |

|

| 制御技術の効果 |

|

| 酒造りへの影響 |

|

| 日本の酒造りの展望 | 生酸菌研究の成果を活用し、多様で高品質なお酒を生み出し、世界中の人々を魅了する |