ビールの香味:奥深い味わいの秘密

お酒を知りたい

先生、ビールの香味って、味と香りが混ざったものですよね?でも、味と香りは別のものじゃないですか?

お酒のプロ

そうだね、確かに味と香りは別の感覚器で感じるものだね。だけど、口の中に食べ物や飲み物が入ると、味と香りが同時に脳に伝わるんだ。だから、人は味と香りを分けて感じることが難しいんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。だから、香味って言うんですね。でも、ビールの香味って、具体的にどんなものなんですか?

お酒のプロ

ビールの香味は、麦芽の香りや、ホップの苦味と香り、それから発酵で生まれるフルーティーな香りなどが複雑に混ざり合ってできているんだ。その組み合わせは600種類以上もあると言われているんだよ。

フレーバーとは。

お酒の味や香りを表す言葉に「香味」というものがあります。味と香りは、どちらも物の存在を感じるための感覚なので、普段はあまり区別せずに、一緒に「香味」として表現されます。ビールの香味を作り出すものとしては、麦芽の香り、エステルという成分の香り、ホップの香りなどがよく知られています。その他にも600種類以上の成分が少しずつ混ざり合い、ビール独特の香りを作り出しています。

香味とは

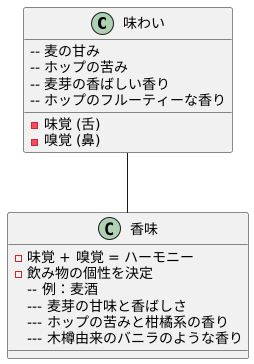

味わいは、口の中で感じる味覚と、鼻で感じる嗅覚が合わさった複雑な体験のことを指します。これを香味といいます。例えば、よく冷えた麦酒を想像してみてください。口に含んだ時に感じる麦の甘み、そして、後から追いかけてくるホップの心地よい苦み。これらは舌で感じる味覚であり、香味の一部です。しかし、香味は味覚だけで完結するものではありません。麦芽の香ばしいかおりや、ホップの華やかでフルーティーなかおり、これらは鼻腔で感じる嗅覚であり、これも香味に含まれます。口の中で感じる味と鼻で感じる香りが複雑に絡み合い、混ざり合うことで、私たちは初めて「おいしい」と感じることができるのです。香味とは、単に味と香りを足し合わせたものではなく、両者が織りなす、奥深く、複雑な調和、すなわちハーモニーと言えるでしょう。

このハーモニーこそが、飲み物の個性を決定づける重要な要素となります。例えば、同じ麦酒であっても、銘柄によって香味は大きく異なります。ある銘柄は、麦芽の甘味と香ばしさが前面に出た、ふくよかな味わいかもしれません。また別の銘柄は、ホップの苦みと柑橘のような爽やかな香りが際立った、すっきりとした味わいでしょう。さらに、熟成を経た麦酒の中には、木の樽由来のバニラのような甘い香りを伴うものもあります。このように、香味は実に多様であり、同じ種類の飲み物であっても、銘柄によって全く異なる体験ができるのです。香味を意識することで、飲み物の奥深い世界をより豊かに楽しむことができるでしょう。それぞれの飲み物が持つ、個性的なハーモニーを探求してみてください。まるで芸術作品を鑑賞するかのごとく、五感を研ぎ澄まし、じっくりと味わうことで、今まで気づかなかった新たな発見があるかもしれません。

ビールの香味成分

ビールの味わいを形づくる香りは、実に様々な要素が複雑に絡み合って生まれます。現在までに600種類を超える香味成分が見つかっていることからも、その奥深さがうかがえます。大きく分けて、大麦芽、ホップ、酵母、水といったビールの原料に由来するものと、発酵の過程で新たに生成されるものがあります。それぞれの成分が、単独で、あるいは他の成分と混ざり合うことで、多様な香りを生み出し、私たちを魅了するのです。

まず、大麦芽由来の成分は、ビールに麦の甘みとコク、そして香ばしい風味を与えます。例えるなら、煎った麦やカラメルのような、どこか懐かしい香ばしさです。焙煎の程度によってこの香ばしさの強さが変わり、淡い黄金色のビールから、深いこげ茶色のビールまで、色の違いと同様に、香りにも変化が現れます。

次に、酵母由来の成分は、主にフルーティーな香りを担当します。バナナやリンゴ、洋梨、あるいは柑橘類など、果物を思わせる華やかな香りが、ビールに彩りを添えます。酵母の種類や発酵の温度、時間などによって、様々なフルーティーな香りが生まれるため、ビールの種類ごとに異なる個性を演出する重要な役割を担っています。

そして、ホップ由来の成分は、ビール特有の苦みと爽やかな香りの源です。グレープフルーツやオレンジ、レモンといった柑橘系の香りは、ホップの代表的な香りとして知られています。この苦みと爽やかさが、ビール全体のバランスを整え、飲みごたえを生み出します。ホップの種類も豊富で、それぞれ異なる苦みや香りを持つため、ビールの個性を際立たせる上で欠かせない要素となっています。

これらの成分が、まるでオーケストラのように調和し、互いを引き立て合うことで、個性豊かなビールの香味が完成するのです。一口にビールといっても、その香りは千差万別。様々なビールを飲み比べて、自分好みの香りを見つけるのも、ビールを楽しむ醍醐味の一つと言えるでしょう。

| 原料 | 香り | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 大麦芽 | 麦の甘みとコク、香ばしい風味 | 煎った麦、カラメル | 焙煎の程度によって香ばしさの強さが変化 |

| 酵母 | フルーティーな香り | バナナ、リンゴ、洋梨、柑橘類 | 酵母の種類や発酵の温度、時間によって変化 |

| ホップ | 苦みと爽やかな香り | グレープフルーツ、オレンジ、レモン | ホップの種類によって苦みや香りが変化 |

| 水 | – | – | 本文に記述なし |

香味の感じ方

麦の飲み物は、五感を全て使って味わうことで、その魅力を最大限に引き出すことができます。まず、目で見ましょう。グラスに注がれた黄金色の液体、その輝き、泡立ち具合、どれをとっても、飲む前から楽しみを与えてくれます。次に、香りです。グラスを鼻に近づけ、深く息を吸い込みます。麦芽の甘い香り、ホップの苦味のある香り、果実のような香り、焙煎された香ばしい香りなど、様々な香りが複雑に絡み合い、鼻腔をくすぐります。そして、いよいよ口に含みます。舌の上で転がし、様々な味わいを確かめましょう。甘味、苦味、酸味、そして旨味。これらの味がバランス良く調和し、奥深い味わいを生み出します。同時に、舌や口の中で感じる、炭酸の泡の刺激も楽しみの一つです。心地よい刺激は、味わいに更なる深みを与えます。最後に、喉を通る感覚を味わいましょう。喉越しが良いもの、まろやかなもの、ずっしりとしたものなど、様々な喉越しがあります。飲み物の温度も、味わいに大きな影響を与えます。冷たすぎると、香りが抑えられ、本来の味わいを感じることができません。反対に、温すぎると、のど越しは良くなりますが、風味が損なわれてしまいます。それぞれの麦の飲み物に最適な温度帯で味わうことで、最大限にその魅力を楽しむことができます。また、グラスの形も重要です。グラスの形状によって、香りが広がる範囲や、液体が舌に触れる面積が変わるため、同じ飲み物でも、異なるグラスで飲むと、味わいが全く違ってきます。飲み物の種類に合わせたグラスを選ぶことで、より一層、香りや味わいを引き立てることができます。このように、視覚、嗅覚、味覚、触覚、そして喉で感じる感覚、これら五感を意識的に使うことで、麦の飲み物の魅力をより深く理解し、心ゆくまで楽しむことができるでしょう。

| 感覚 | ポイント |

|---|---|

| 視覚 | 色、輝き、泡立ち |

| 嗅覚 | 麦芽の香り、ホップの香り、果実の香り、焙煎香 |

| 味覚 | 甘味、苦味、酸味、旨味、炭酸の刺激 |

| 触覚 | 舌触り、口当たり |

| 喉越し | のど越し、温度による変化 |

香味の表現

麦酒の香りを言い表す言葉は実に様々です。例えば、「果実のよう」「香辛料のよう」「花のよう」「薬草のよう」「煙のよう」など、多様な表現があります。これらの表現は、麦酒の香りを的確に伝えるための共通の言葉として役立ち、他の人と香りの感じ方を共有する際に便利です。また、香りを言葉にすることで、自身の味覚や嗅覚をより意識して使うようになり、より深く香りを分析できるようになります。

例えば、果実のような香りと表現するだけでなく、具体的にどんな果物を思い浮かべるのか、蜜柑や柚子のような柑橘系なのか、苺や藍苺のような木の実系なのかなど、より詳しい表現に挑戦することで、香りへの理解が深まります。甘い香りと一口に言っても、蜂蜜のような香り、黒砂糖のような香り、カラメルのような香りなど、様々な種類があります。香りの強さについても、「ほんのり香る」や「強く香る」など、段階的に表現することで、より正確に香りを伝えられます。

さらに、麦酒の種類によって代表的な香りがあります。例えば、上面発酵で造られるエール系の麦酒は、果実のような香りが豊かで、下面発酵で造られるラガー系の麦酒は、すっきりとした爽やかな香りが特徴です。焙煎した麦芽を使う黒ビールは、香ばしい香りが楽しめます。このように、麦芽の種類や製法によって異なる香りの特徴を捉えることで、麦酒の世界をより深く楽しめます。香りを言葉で表現する訓練を重ねることで、より繊細な香りの違いを区別できるようになり、麦酒の味に対する感覚が磨かれていくでしょう。

| カテゴリー | 表現例 | 詳細 | 麦酒の種類 |

|---|---|---|---|

| 果実 | 果実のよう | 柑橘系(蜜柑、柚子)、木の実系(苺、藍苺)など | エール |

| 甘い香り | 甘い香り | 蜂蜜、黒砂糖、カラメルなど | 様々 |

| 香り全体 | 香ばしい香り、すっきりとした爽やかな香り | 香りの強さ(ほんのり、強い) | 黒ビール(香ばしい)、ラガー(爽やか) |

| その他 | 香辛料のよう、花のよう、薬草のよう、煙のよう | 様々 |

香味を楽しむ

麦酒の味わいを最大限に楽しむには、様々な種類の麦酒に触れることが肝要です。産地が異なれば、水や原料の大麦、栽培方法も変わり、それぞれに個性豊かな味わいとなります。また、同じ産地でも醸造所の考え方や製法によって、出来上がる麦酒は千差万別です。上面発酵で造られるエールや下面発酵で造られるラガー、自然発酵で造られるランビックなど、製法の違いによる味わいの変化も楽しみの一つです。

飲み比べをする際は、まずは色や香り、泡立ち方などを観察しましょう。そして一口飲めば、舌の上で様々な味が踊り出し、鼻腔へと抜ける香りは記憶に残る体験となるでしょう。口当たりが滑らかなもの、重厚感のあるもの、爽快なものなど、それぞれの麦酒の特徴を掴むことで、自分好みの味わいを見つけることができるでしょう。

麦酒の味わいをさらに深めるには、料理との組み合わせも大切です。例えば、苦味が強い麦酒には、脂っこい料理が合います。苦味が脂っぽさを洗い流し、後味をさっぱりとさせてくれます。反対に、フルーティーな麦酒には、酸味のある料理が合います。酸味が麦酒の甘さを引き立て、より複雑な味わいを生み出します。また、同じ麦酒でも、合わせる料理によって全く異なる印象を与えます。濃い味付けの料理には、麦酒の味が薄く感じられることもありますし、逆に繊細な味付けの料理には、麦酒の味が強く感じられることもあります。

このように、様々な麦酒と料理の組み合わせを試すことで、味わいの世界は無限に広がっていきます。麦酒の味わいは、奥深く、探求しがいのあるものです。様々な麦酒を味わい、自分好みの味を見つける喜びを体験してみてください。そして、その喜びを仲間と分かち合うことで、麦酒の楽しみはさらに広がっていくことでしょう。飲み比べや料理との組み合わせだけでなく、グラスや温度、注ぎ方などにもこだわれば、麦酒の世界はさらに奥深いものとなるでしょう。

| 着目点 | 内容 |

|---|---|

| 産地 | 水、大麦、栽培方法の違いにより多様な味わい |

| 醸造所 | 考え方や製法で個性が生まれる |

| 製法 | エール、ラガー、ランビックなど製法による違い |

| 飲み比べ | 色、香り、泡立ち、舌触り、後味など |

| 料理との相性 |

|

| その他 | グラス、温度、注ぎ方 |