酒造りの「盛り」工程:麹菌の成長を促す重要な作業

お酒を知りたい

先生、「盛り」ってどういう意味ですか?お酒を作る工程の一つみたいですが、よく分かりません。

お酒のプロ

良い質問だね。「盛り」は、蒸米に麹菌が繁殖してきた後に行う作業のことだよ。麹菌が全体に均一に繁殖するように、蒸米をほぐして一定量ずつ箱に盛り付ける作業なんだ。

お酒を知りたい

蒸米を箱に盛り付ける作業なんですね。麹菌が全体に広がるようにする為に行うんですね。切り返し作業の後に行う作業でしょうか?

お酒のプロ

その通り!切り返し作業の後、蒸米の表面に白い菌糸が見え始めてから、12時間くらい経った後に行う作業だよ。蒸米をほぐして、空気の通り道を作ってあげることが「盛り」の目的の一つなんだ。

盛りとは。

お酒造りの用語で「盛り」というものがあります。これは、麹を作る工程の一部で、蒸した米をかき混ぜる作業の後、十二時間ほど経つと、米の表面に白いカビの糸のようなものが見えてきます。そこで、蒸米をほぐし、決まった量ごとに箱に詰める作業のことを指します。

酒造りの工程における「盛り」の位置づけ

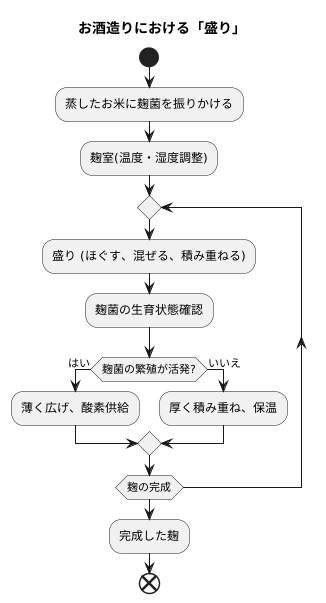

お酒造りは、お米、水、麹、酵母といった材料を用い、いくつもの工程を経て造られます。その中で「盛り」は、麹造りにおける肝となる作業の一つです。麹造りは、蒸したお米に麹菌を振りかけ、繁殖させることで、お酒造りに欠かせない酵素を生み出す工程です。蒸米に麹菌を振りかけた後、温度や湿度を細かく調整することで麹菌を育てていきますが、この成長を促すために「盛り」という作業を行います。

「盛り」とは、麹菌が繁殖している蒸米を、麹室と呼ばれる部屋の中で、スコップのような道具を使って、丁寧にほぐしたり、混ぜたり、積み重ねたりする作業です。麹菌は繁殖する際に熱を発生させ、場所によって温度や湿度が不均一になりがちです。そこで「盛り」を行うことで、麹菌の生育状態を均一にし、麹全体に酸素を供給することで、麹菌の活動を活発化させます。

「盛り」のタイミングや方法は、麹の種類や目指すお酒の味わいに応じて、蔵人によって微妙に変えられます。例えば、麹菌の繁殖が活発な時は、温度が上がりすぎないように薄く広げ、酸素を十分に供給します。逆に、繁殖が遅い時は、厚く積み重ねて保温し、成長を促します。蒸米の状態や麹菌の生育状況を五感で見極め、適切な作業を行うには、長年の経験と熟練した技術が必要です。この「盛り」の良し悪しが、後の酒質に大きく影響するため、蔵人たちは細心の注意を払いながら作業を行います。まさに、蔵人の技と経験が光る工程と言えるでしょう。良い麹を造るためには、この「盛り」の工程を適切に行うことが必要不可欠です。美味しいお酒は、こうした一つ一つの丁寧な作業の積み重ねによって生み出されるのです。

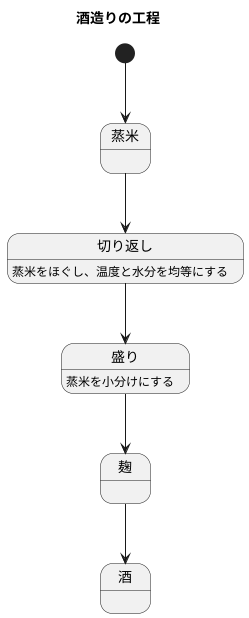

「切り返し」と「盛り」の関係

酒造りにおいて、「盛り」という工程の前に欠かせないのが「切り返し」と呼ばれる作業です。これは、麹を造る際に蒸した米を丁寧にほぐし、温度と水分を全体に均等にする作業のことを指します。

麹菌は、繁殖する時に熱を生み出します。そのため、蒸米をそのまま放置すると、内部の温度が上がり過ぎて麹菌の生育に悪い影響を与えてしまいます。麹菌が元気に育つためには、適切な温度管理が不可欠なのです。また、水分が蒸米全体に均一に分散していないと、麹菌の繁殖も偏りが出てしまい、質の良い麹ができません。そこで、切り返しによって蒸米の状態を細かく調整する必要があるのです。

具体的な作業としては、まず蒸米を丁寧にほぐしていきます。そして、蒸米の表面と内部を入れ替えるように混ぜ合わせ、温度と水分のムラをなくします。この時、蒸米を傷つけないように優しく扱うことが大切です。

切り返し後、およそ半日、つまり12時間ほど経つと、蒸米の表面に白い糸のようなものが見え始めます。これは麹菌が繁殖を始めた合図であり、「盛り」の作業に最適なタイミングです。麹菌が活発に活動し始めたこのタイミングで、蒸米を一定の量ずつ木製の箱などに小分けして盛り付けます。こうすることで、麹菌は蒸米全体に行き渡り、さらに成長が促進されます。

このように、切り返しと盛りは、一連の作業として麹菌の生育を促す上で非常に重要な役割を果たしています。それぞれの作業を丁寧に行うことで、良質な麹を造り、美味しい酒へと繋がるのです。

「盛り」の作業内容

「盛り」とは、蒸した米に麹菌を繁殖させるための大切な作業で、麹室(こうじむろ)と呼ばれる、温度と湿度が厳密に管理された部屋で行われます。麹室は、麹菌にとって快適な環境を保つために、まるで生き物の呼吸のように、常に温度と湿度の調整が行われています。まず、蒸米は前の工程である「切り返し」の後、丁寧にほぐされます。これは、蒸米の塊をほぐすだけでなく、麹菌の生育状態を確かめるためでもあります。麹菌は白い綿のような菌糸を広げながら成長していきます。この白い菌糸が蒸米全体に広がり、米粒の一つ一つが柔らかく、しっとりとした状態になっているかを確認します。蒸米の温度と水分量が適切で、麹菌の生育に最適な状態だと判断されたら、次の工程である「盛り」へと進みます。

「盛り」の作業では、蒸米を一定量ずつ、木の箱または専用の容器に丁寧に盛り付けていきます。この時、最も重要なのは、蒸米の厚さを均一にすることです。厚さが不均一だと、麹菌の生育にもムラが生じ、質の良い麹を作ることができません。蒸米を均一に盛り付けることで、麹菌は蒸米全体に行き渡り、均等に成長することができます。また、盛り付けた後は、蒸米の表面を軽く平らにならします。これは、麹菌が生育するために必要な酸素の通り道を確保するためです。麹菌は酸素を好む菌であるため、十分な酸素を供給することで、その活動を活発化させ、より良い麹を作ることができます。まるで麹菌が呼吸しやすいように、空気の通り道を整えているかのようです。このように「盛り」の作業は、麹の品質を左右する非常に繊細で重要な作業であり、職人の経験と技術が活かされる工程と言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 切り返し | 蒸米をほぐす | 蒸米の塊をほぐし、麹菌の生育状態を確認 | 麹菌の白い菌糸の広がり、米粒の状態(柔らかさ、しっとり具合)を確認 |

| 盛り | 蒸米を一定量ずつ木の箱または専用の容器に盛り付ける | 麹菌が均一に生育できる環境を作る | 蒸米の厚さを均一にする、蒸米の表面を平らにする |

「盛り」の目的と効果

酒造りにおいて「盛り」は、麹造りの最初の工程であり、その後の酒質を大きく左右する重要な作業です。「盛り」の主な目的は、蒸米全体に麹菌を均一に繁殖させることです。蒸米を麹蓋と呼ばれる木の箱に丁寧に盛り付けることで、麹菌の生育に最適な環境を作り出します。

まず、蒸米を盛り付けることで、麹菌の生育に欠かせない酸素の供給を促します。麹菌は好気性菌類であり、酸素を取り込むことで活動します。蒸米の粒と粒の間に適度な隙間を作ることで、空気の通り道を確保し、麹菌が活発に活動できる環境を整えます。

次に、温度と湿度の管理が重要です。麹菌は特定の温度と湿度で最もよく生育します。蒸米を盛り付けることで、蒸米全体の温度と湿度を均一に保ち、麹菌がムラなく繁殖するのを助けます。また、盛り付けの際に蒸米を優しくほぐすことで、麹菌が新しい栄養源である蒸米のデンプンにアクセスしやすくなり、より活発に活動できるようになります。

こうして「盛り」付けられた蒸米は、麹室と呼ばれる温度と湿度が管理された部屋に移され、出麹と呼ばれる最終工程まで、じっくりと麹菌を育てていきます。良質な麹は、日本酒の味わいに奥深さを与えます。華やかな香り、芳醇な味わい、そして後味のキレの良さなど、日本酒の魅力的な要素は、麹の品質に大きく依存します。まさに「一麹、二酛、三造り」と言われるように、酒造りにおいて麹は最重要項目の一つであり、「盛り」はその品質を左右する重要な工程なのです。丁寧な「盛り」によって、質の高い麹が生まれることで、最高の日本酒造りに繋がるのです。

| 工程 | 目的 | 方法 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 盛り | 蒸米全体に麹菌を均一に繁殖させる。 | 蒸米を麹蓋に丁寧に盛り付ける。蒸米を優しくほぐす。 |

|

「盛り」の技術と経験

お酒造りにおいて「盛り」は、蒸した米を麹蓋(こうじぶた)と呼ばれる道具に広げる作業を指します。一見単純な工程に見えますが、実は奥深く、長年の経験と技術が求められる重要な作業です。

蒸米の状態は一定ではありません。気温や湿度、米の種類、そして麹菌の種類など、様々な要因によって刻一刻と変化します。そのため、その都度、蒸米の状態を五感を使って見極め、最適な方法で盛り付けなければなりません。熟練の職人は、手のひらで蒸米の温度と水分量を測り、その感触を確かめます。

例えば、蒸米の温度が高すぎる場合は、麹菌が弱ってしまうため、盛り付ける量を減らし、蒸米同士の間隔を広げて風通しを良くする必要があります。逆に、蒸米の温度が低い場合は、麹菌の生育が遅くなるため、量を少し増やし、厚めに盛ることで保温性を高めます。さらに、麹菌の種類によっても最適な温度や湿度は異なり、その特性を熟知している必要があります。

麹菌の生育状態も重要な判断基準です。白い綿のような菌糸の伸び具合、色、そして香りなどを注意深く観察し、最適な環境を作らなければなりません。麹菌は生き物であり、その状態は日々変化します。そのため、職人は長年の経験に基づいた勘と判断力を駆使し、麹蓋ごとの微調整を行います。温度管理、湿度管理、そして空気の流れの調整など、様々な要素を考慮しながら、麹菌が健やかに育つように気を配ります。まさに、職人の技と経験が光る工程と言えるでしょう。

このように、お酒造りにおける「盛り」は、単純な作業に見えて、非常に繊細で高度な技術を要します。そして、この技術は一朝一夕で身につくものではなく、長年の修練と経験の積み重ねによって培われるものです。未来へ日本酒造りの伝統を繋ぐためにも、こうした技術の伝承は非常に重要です。

| 要因 | 蒸米の状態 | 盛りの方法 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 気温、湿度、米の種類、麹菌の種類 | 温度が高い | 量を減らし、間隔を広げる | 風通しを良くし、麹菌が弱るのを防ぐ |

| 気温、湿度、米の種類、麹菌の種類 | 温度が低い | 量を増やし、厚めに盛る | 保温性を高め、麹菌の生育を促進 |