日本酒と米:粳米の重要性

お酒を知りたい

先生、お酒を作る時によく『粳米』っていう言葉を聞きますが、これって普通のご飯で食べるお米と同じなんですか?

お酒のプロ

うん、いい質問だね。普段私たちが食べているご飯と、お酒を作る時に使う『粳米』は基本的には同じお米だよ。ただ、お酒の種類によっては別の種類のお米を使うこともあるけどね。

お酒を知りたい

じゃあ、同じお米なのに、なんでわざわざ『粳米』って言うんですか?

お酒のプロ

それはね、お米には色々な種類があるから、お酒を作る時に使うお米の種類をはっきりさせるために『粳米』と呼ぶんだ。特に日本酒を作る時は、この『粳米』が重要で、含まれているでんぷんの種類や割合がお酒の味に大きく影響するんだよ。

粳米とは。

普段私たちが食べているご飯や、お酒を作るのによく使われるお米の種類である「うるち米」について説明します。うるち米のでんぷんは、約八割がアミロペクチン、約二割がアミロースという成分でできています。

酒造りの要

お酒造りは、古くから日本で親しまれてきた技であり、その出来栄えを左右する大切な要素がいくつかあります。中でも原料となるお米は、お酒の味わいを決める上で欠かせないものです。普段私たちが口にするお米とは違い、お酒造りに適したお米は「酒造好適米」と呼ばれ、幾つかの種類があります。

酒造好適米の中でも、広く使われているのがうるち米です。うるち米は、私たちが毎日食べているご飯と同じ種類ですが、お酒造りに使う場合は、お米の性質がお酒の風味や香りに大きく影響します。粒の大きさ、タンパク質の含有量、そして心白と呼ばれる中心部分の大きさなど、様々な要素が関わってきます。特に心白は、お酒のもととなるでんぷんが豊富に含まれているため、大きな心白を持つお米は、良質なお酒を造る上で大変重要です。

お酒を造る蔵では、それぞれの酒造好適米の特徴を良く理解し、造りたいお酒の種類に合わせて最適なお米を選びます。例えば、華やかな香りを目指す場合は、特定の香気成分を多く含むお米を選びますし、ふくよかな味わいを求めるなら、でんぷん質が豊富なお米を選びます。また、同じ種類のお米でも、産地や栽培方法によって品質が変わるため、蔵元は常に様々な産地のお米を吟味し、その年の気候条件なども考慮しながら、最良のお米を厳選しています。

このように、美味しいお酒を造るためには、まず良質なお米を選ぶことから始まります。お米の品質は、お酒の質に直結するため、蔵元は米作りからこだわり、農家と協力してお米作りに取り組む場合もあります。まさに、お酒造りは米作りから始まるといっても過言ではありません。そして、厳選されたお米を丁寧に扱い、伝統の技で醸すことで、初めて芳醇な香りと深い味わいを堪能できる、極上のお酒が生まれるのです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 酒造好適米 | お酒造りに適したお米。粒の大きさ、タンパク質の含有量、心白の大きさが重要。 |

| うるち米 | 一般的な食用米と同じ種類だが、お酒造りに用いる場合は風味や香りに影響を与える。 |

| 心白 | お米の中心部分。でんぷんが豊富で、良質なお酒造りに重要。 |

| 蔵元の取り組み | 酒造好適米の特徴を理解し、造りたいお酒の種類に合わせて最適な米を選ぶ。産地、栽培方法、気候条件も考慮。 |

| 米作りとの連携 | お米の品質はお酒の質に直結するため、蔵元は米作りからこだわり、農家と協力する場合もある。 |

粳米の特性

お酒造りに欠かせないお米、中でも日本酒造りには粳米がよく使われます。なぜ粳米が選ばれるのか、その秘密は米粒の中に隠されています。粳米の主成分である澱粉は、大きく分けて二つの成分からできています。一つは粘り気を生み出すアミロペクチン、もう一つは粘り気が少なく溶けにくいアミロースです。粳米はこのアミロペクチンとアミロースの比率が、お酒造りに最適なのです。

粳米の場合、アミロペクチンがおよそ八割、アミロースがおよそ二割という割合になっています。この絶妙なバランスが、美味しいお酒を生み出す鍵となります。アミロペクチンは、麹菌が糖に変えやすい性質を持っています。麹菌は、蒸したお米に繁殖し、米の澱粉を糖に変える働きをします。この糖こそが、のちにアルコール発酵の原料となるのです。つまり、アミロペクチンの含有量が多い粳米は、麹菌にとって働きやすい環境を提供し、効率よく糖を生み出すことができるのです。

一方、アミロースは、米粒の溶け崩れを防ぎ、粒の形状を保つ役割を果たします。もしアミロースが少なすぎると、米粒がべたべたになり、麹菌が米の内部まで浸透することが難しくなります。適度なアミロースの存在は、米粒の内部まで麹菌がしっかりと入り込み、澱粉を糖に変えるのを助けるのです。まるで麹菌の通り道を作るかのように、アミロースは米粒の中に空間を作り、麹菌の活動を支えているのです。

このように、粳米のアミロペクチンとアミロースのバランスは、麹造りに最適であり、良質な日本酒造りの基礎となっていると言えるでしょう。お米の小さな粒の中に、日本酒造りの大きな秘密が隠されているとは、驚きですね。

| 成分 | 割合 | 役割 |

|---|---|---|

| アミロペクチン | 約8割 | 麹菌が糖に変えやすい。アルコール発酵の原料となる糖を生成。 |

| アミロース | 約2割 | 米粒の溶け崩れを防ぎ、麹菌の通り道を作る。麹菌の活動を支える。 |

心白の役割

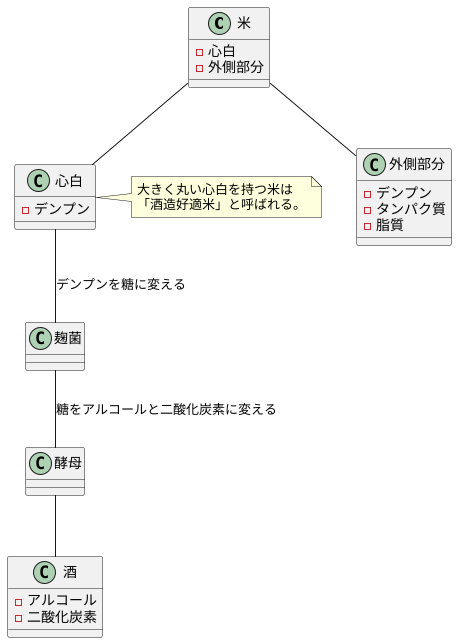

酒造りには欠かせない米の中心にある白い部分、それが心白です。 酒米を割ってみると、中心部に白く濁った部分があるのが分かります。これが心白で、周りの半透明の部分とは異なった性質を持っています。この違いは、含まれているデンプンの種類が違うことから生まれます。心白は、日本酒を造る上でとても大切な役割を担っています。

心白は、デンプンがぎゅっと詰まった部分です。米の外側の部分は、デンプン以外にもタンパク質や脂質などを含みますが、心白にはほとんどデンプンしか含まれていません。このデンプンこそが、お酒の原料となるアルコールのもとになります。

お酒造りでは、まず米を蒸して麹菌を繁殖させます。この麹菌が、米のデンプンを糖に変えていきます。この糖を酵母が食べて、アルコールと二酸化炭素に変えることで、お酒が出来上がります。つまり、心白部分が多い米ほど、たくさんのデンプンを含んでいるため、たくさんのお酒を造ることができるのです。

心白の大きさや形は、米の種類によって様々です。山田錦のように、心白が大きく丸い米は「酒造好適米」と呼ばれ、特に日本酒造りに適しているとされています。反対に、心白が小さく、米全体が半透明に見える米は、粘り気が強く、ご飯を炊くのに向いています。

酒蔵では、それぞれの米の心白の具合を見ながら、精米の程度を調整します。精米とは、米の外側を削り落とす作業のことです。米の外側には、タンパク質や脂質など、お酒造りにとって雑味となる成分が含まれています。これらの成分を取り除き、心白部分だけを残すことで、雑味のないきれいな味わいのお酒を造ることができます。このように、心白は日本酒造りにおいて、なくてはならない重要な役割を担っているのです。

精米と日本酒の質

日本酒造りにおいて、米を磨く工程は非常に重要です。精米と呼ばれるこの作業は、蒸す前の白米の表面を削り取ることで、日本酒の風味や香りを大きく左右します。米の外側には、タンパク質や脂肪、ビタミンなどの成分が含まれていますが、これらは日本酒にとって雑味や渋み、くすんだ香りの原因となることがあります。そこで、これらの成分を取り除き、米の中心部分である心白と呼ばれる純粋なでんぷん質の部分だけを残すことで、より洗練された日本酒が生まれます。

精米の程度は精米歩合という数値で表され、これは元の米の重量に対して残った米の重量の割合を示しています。例えば、精米歩合70%とは、元の米の重さの70%まで削ったという意味です。つまり、数字が小さいほど、より多くの部分を削り取っていることになり、高度な技術と手間がかかっています。

一般的に、精米歩合が高い日本酒、例えば70%や60%といったものは、雑味が少なく、すっきりとした軽やかな味わいが特徴です。吟醸香と呼ばれる華やかでフルーティーな香りも際立ち、上品な印象を与えます。一方、精米歩合が低い日本酒、例えば40%や35%といったものは、米本来の旨味やコクが強く感じられ、濃厚で複雑な味わいを持ちます。削る量が少ない分、米の個性や力強さが前面に出るため、飲み応えのある日本酒となります。

このように、精米歩合は日本酒の味わいを大きく左右する重要な要素であり、各酒蔵は目指す日本酒の味わいに合わせて、最適な精米歩合を選択しています。同じ原料米を使っていても、精米歩合を変えるだけで全く異なる味わいの日本酒が生まれるため、精米はまさに日本酒造りの要と言えるでしょう。

| 精米歩合 | 特徴 | 香り | 味わい |

|---|---|---|---|

| 高 (例: 70%, 60%) | 雑味が少ない | 吟醸香(華やかでフルーティー) | すっきり、軽やか、上品 |

| 低 (例: 40%, 35%) | 米本来の旨味とコクが強い | – | 濃厚、複雑、飲み応えあり |

品種改良の進歩

近年、日本酒の原料となる酒米の品種改良がめざましい進歩を遂げています。かつては限られた品種しかありませんでしたが、今では酒造りに適した特性を持つ様々な酒米が開発されています。

特に注目すべきは、心白が大きく溶けやすい品種の登場です。心白とは、米粒の中心部にあり、デンプンが豊富に含まれている白い部分のことです。この心白が大きければ大きいほど、麹菌が米のデンプンを糖に変える効率が上がり、良質な日本酒ができあがります。また、溶けやすい性質も重要で、醪(もろみ)造りの際に米が均一に溶けるため、雑味の少ないすっきりとした味わいの日本酒となります。

これらの新しい品種は、酒蔵にとって大きな可能性を秘めています。従来の酒米では難しかったタイプの日本酒造りも可能になり、より多様な風味の日本酒が楽しめるようになりました。例えば、華やかな香りを持ち、フルーティーな味わいの日本酒や、逆に落ち着いた香りと深いコクを持つ日本酒など、それぞれの品種の特性を生かした様々な日本酒が生まれています。

さらに、地球温暖化などの環境変化に対応した品種の開発も進んでいます。高温に強く、安定した収穫が見込める品種は、将来の日本酒造りを支える上で重要な役割を果たすでしょう。気候変動の影響を受けにくい酒米を開発することで、安定した酒造りが可能となり、私たちが美味しい日本酒を飲み続けられる未来へと繋がります。

それぞれの品種の特性を理解し、最適な栽培方法、精米方法、そして醸造方法を選ぶことが、より高品質で多様な日本酒を生み出す鍵となります。酒米の個性を最大限に引き出すことで、日本酒の世界はますます豊かになり、私たちの食卓を彩ってくれることでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 酒米の品種改良 | 近年、めざましい進歩を遂げ、酒造りに適した特性を持つ様々な酒米が開発されている。 |

| 心白 | 米粒の中心部にあり、デンプンが豊富に含まれている白い部分。大きければ大きいほど、麹菌が米のデンプンを糖に変える効率が上がり、良質な日本酒ができあがる。 |

| 溶けやすさ | 醪(もろみ)造りの際に米が均一に溶けるため、雑味の少ないすっきりとした味わいの日本酒となる。 |

| 新しい品種の可能性 | 従来の酒米では難しかったタイプの日本酒造りも可能になり、より多様な風味の日本酒が楽しめるようになった。 |

| 地球温暖化への対応 | 高温に強く、安定した収穫が見込める品種の開発も進んでいる。 |

| 高品質な日本酒造りの鍵 | それぞれの品種の特性を理解し、最適な栽培方法、精米方法、そして醸造方法を選ぶこと。 |

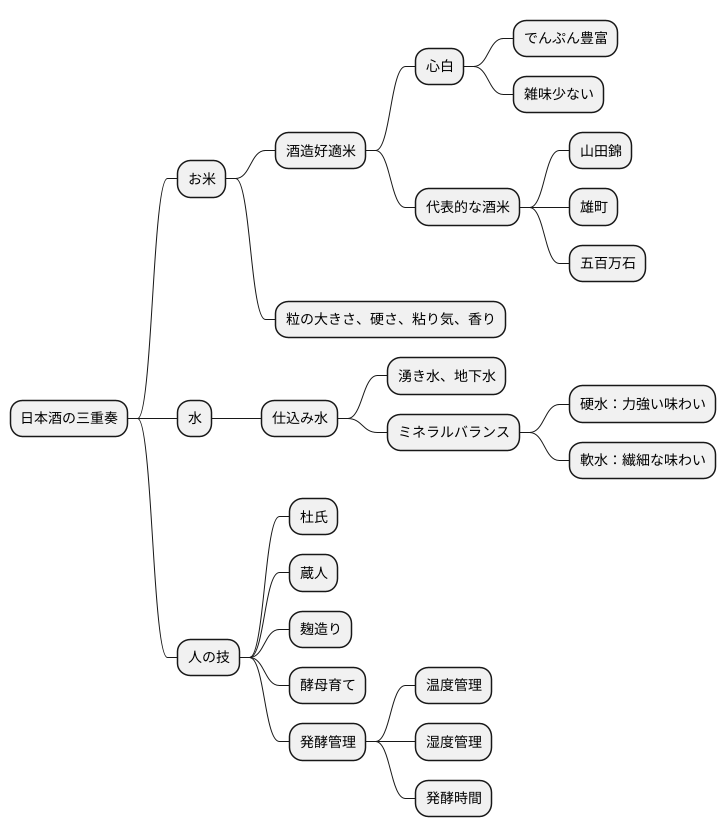

米と水と人の技

良い日本酒は、お米と水、そして人の技が合わさって生まれます。まるで、美しい音楽を奏でる三重奏のようです。日本酒造りで一番大切な原料がお米です。お米の良し悪しは、日本酒の味わいを大きく変えます。粒の大きさ、硬さ、粘り気、香り、すべてが日本酒の個性に繋がります。

日本酒造りに使われるお米は、普段私たちが食べているお米とは違います。「酒造好適米」と呼ばれる、心白と呼ばれる白い中心部分を持つ特別な米が使われます。心白は、でんぷんが豊富で、雑味が少ないため、きれいな味わいの日本酒を生み出します。山田錦、雄町、五百万石など、有名な酒米はそれぞれに個性があり、日本酒の多様性を生み出しています。

そして、忘れてはならないのが仕込み水です。酒蔵がある土地の湧き水や地下水は、その土地ならではのミネラルバランスを持っています。硬水で仕込めば力強い味わい、軟水なら繊細な味わいになります。同じお米を使っても、水が違うだけで全く異なる日本酒が出来上がります。仕込み水は、日本酒の味わいを決める大切な要素です。

お米と水が出会っても、人の技がなければ美味しい日本酒は生まれません。麹を造り、酵母を育て、発酵の具合を見極める。杜氏をはじめとする蔵人たちは、長年培ってきた経験と技術、そして勘を頼りに、日々日本酒と向き合っています。温度管理、湿度管理、発酵時間など、すべてに気を配り、最高の状態でお酒を搾ります。

このように、お米の質、水の個性、そして人の技という三つの要素が完璧に調和した時に、初めて最高の日本酒が誕生するのです。自然の恵みと人の情熱が織りなす、日本の伝統的なお酒。これからも、世界中の人々を魅了し続けることでしょう。