麹の謎: プロテオリピッドと酒造りの関係

お酒を知りたい

先生、『プロテオリピッド』って米麹の中に含まれているんですよね? なぜこれがお酒づくりに大切なんですか?

お酒のプロ

そうだね、米麹の中に含まれているよ。プロテオリピッドは、簡単に言うと、タンパク質と脂肪がくっついたものなんだ。これがお酒づくり、特に日本酒づくりで重要な役割を果たしているんだよ。

お酒を知りたい

タンパク質と脂肪がくっついたもの…ですか。お酒づくりとどう関係があるのでしょうか?

お酒のプロ

プロテオリピッドは、お酒のもとになる醪(もろみ)の中で、酵母がアルコールを作るのを助ける働きがあるんだ。酵母が元気よく働いてくれるおかげで、より多くのお酒ができるんだよ。だから、プロテオリピッドはお酒づくりにとって大切なんだね。

プロテオリピッドとは。

米麹の中に含まれる、脂肪酸や脂肪にくっついたタンパク質の一種である『プロテオリピッド』について説明します。このプロテオリピッドは、日本酒を作る際に、酵母がより濃いアルコールを作るのを助ける働きをしていると考えられています。

酒造りの立役者、麹

お酒造りには欠かせない麹について、詳しく見ていきましょう。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたものです。麹の主な役割は、米に含まれるでんぷんを糖に変えることです。この糖は、お酒造りで重要な働きをする酵母の栄養源となります。酵母はこの糖を食べて、アルコールと炭酸ガスを生み出します。つまり、麹がなければ、お酒造りは始まりません。

麹菌が米の中で成長する過程は、とても複雑です。麹菌は、米のでんぷんを糖に変えるだけでなく、様々な成分を生み出します。これらの成分が、お酒の風味や香りを決定づける重要な要素となります。例えば、麹の働きによって生まれる甘味、酸味、うま味、そして複雑な香りが、お酒に奥深い味わいを与えます。また、麹の種類や造り方によって、お酒の個性が大きく変わります。

古来より、お酒造りは経験と勘に頼って行われてきました。蔵人たちは、長年の経験と技術を駆使して、最高の麹を作り、美味しいお酒を醸し出してきたのです。しかし近年、科学技術の進歩により、麹の働きが分子レベルで解明されつつあります。麹菌がどのような成分を作り、それがお酒の味わいにどう影響するのかが、少しずつ明らかになってきています。例えば、プロテオリピッドと呼ばれる成分が、お酒の香味に大きな影響を与えることが分かってきました。このような研究成果は、より美味しいお酒造りに役立てられています。

麹は、まさに日本の伝統的なお酒造りの心臓部と言えるでしょう。これからも、麹の研究が進み、更においしいお酒が生まれることを期待したいものです。

プロテオリピッドとは何か

お酒造りにおいて、麹はなくてはならない存在です。米を原料とする日本酒造りでは、蒸した米に麹菌を繁殖させた麹を用います。この麹の中には、米のデンプンを糖に変える酵素だけでなく、様々な物質が含まれています。その中でも近年注目を集めているのがプロテオリピッドという物質です。

プロテオリピッドとは、たんぱく質と脂肪が結合した物質のことを指します。名前の由来は、たんぱく質を意味する”プロテイン”と、脂肪を意味する”リピッド”を組み合わせたものです。麹菌の働きによって米の中で作られるプロテオリピッドは、日本酒の醸造過程に様々な影響を与えていると考えられています。

プロテオリピッドは水に溶けにくいという性質を持っています。そのため、分析が難しく、長い間その詳しい構造や働きは謎に包まれていました。しかし、近年の分析技術の進歩により、少しずつその正体が明らかになりつつあります。

私たちの体の細胞一つ一つを包んでいる細胞膜。この細胞膜の構成成分としてもプロテオリピッドは知られています。細胞膜は、細胞の内と外を仕切り、物質の出入りを調節するという大切な役割を担っています。プロテオリピッドは、この細胞膜の構造維持や機能発現に深く関わっていると考えられています。

麹の中に存在するプロテオリピッドもまた、日本酒造りにおいて重要な役割を担っていることが徐々に分かってきました。日本酒独特の風味や味わいに影響を与えている可能性も示唆されており、今後の研究成果に期待が寄せられています。麹菌が作り出すプロテオリピッドの更なる解明は、日本酒造りの技術向上に大きく貢献するだけでなく、生命現象の理解にも繋がる重要な研究と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 麹 | お酒造りに不可欠で、米麹の場合は蒸米に麹菌を繁殖させたもの。デンプンを糖に変える酵素やプロテオリピッドなど様々な物質を含む。 |

| プロテオリピッド | たんぱく質と脂肪が結合した物質。麹菌の働きで米の中で作られ、日本酒の醸造過程に影響を与える。水に溶けにくいため分析が難しい。 |

| プロテオリピッドの役割 (細胞) | 細胞膜の構成成分として、細胞膜の構造維持や機能発現に関与。 |

| プロテオリピッドの役割 (日本酒) | 日本酒の風味や味わいに影響を与えている可能性がある。 |

| 今後の展望 | 麹菌のプロテオリピッド研究は、日本酒造りの技術向上だけでなく、生命現象の理解にも繋がる。 |

酵母とアルコール発酵

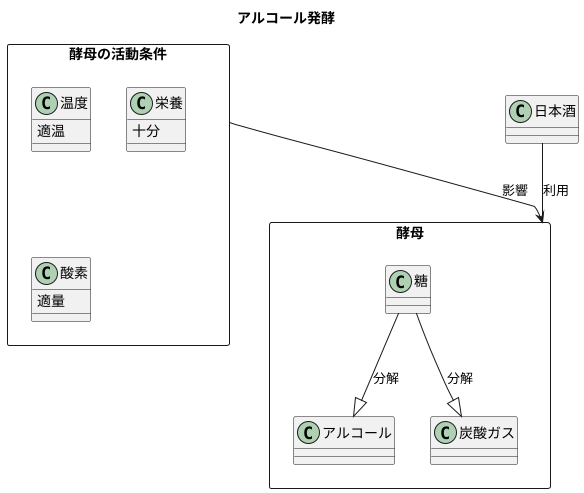

お酒造りには欠かせない、酵母によるアルコール発酵について詳しく見ていきましょう。アルコール発酵とは、お酒の素となる糖を、酵母という微生物の働きによってアルコールと炭酸ガスに変える工程のことです。これは、日本酒造りにおいて特に重要な役割を担っています。

酵母は、糖を分解することで自らの生命活動に必要なエネルギーを得ています。ちょうど人間がご飯を食べて活動するためのエネルギーを得るのと同じように、酵母も糖を食べて生きているのです。そして、この糖を分解する過程で、アルコールと炭酸ガスが生まれるのです。この働きが、私たちが美味しいお酒を楽しめる理由です。

酵母が活発に働くためには、快適な環境を用意することが大切です。人間と同じように、酵母にも活動しやすい温度や栄養状態があります。例えば、温度が高すぎると酵母は弱ってしまい、逆に低すぎても活動が鈍くなってしまいます。また、酵母が活動するための栄養も必要です。さらに、酸素の量も酵母の活動に影響を与えます。

美味しいお酒を造るためには、酵母にとって最適な環境を整える必要があります。そのため、蔵人たちは長年培ってきた経験と技術を駆使し、温度や酸素の量、栄養などを細かく調整しています。蔵の中は、酵母が元気に活動し、美味しいお酒を生み出すための工夫が凝らされているのです。このように、小さな酵母の働きが、日本酒の風味や香りを決定づける重要な要素となっているのです。

高濃度アルコール発酵の謎

日本酒は、ビールやワインといった他の醸造酒と比べて、アルコール度数が高いことで知られています。一般的に、醸造酒のアルコール度数は5度から15度程度ですが、日本酒は15度から20度に達することもあります。これは、日本酒の製造過程において、酵母が高濃度のアルコールの中でも生き続け、発酵を続けているためです。

しかし、アルコールは酵母にとっても毒であり、高濃度になると通常は発酵が止まってしまいます。アルコールは酵母の細胞膜を破壊し、正常な活動ができなくなるからです。では、日本酒造りに使われる酵母は、どのようにしてこの高濃度アルコール環境を克服しているのでしょうか。これは長年、酒造りの現場における大きな謎であり、研究対象とされてきました。

近年、この謎を解く鍵として注目されているのが「プロテオリピッド」という物質です。プロテオリピッドは、タンパク質と脂質が結合したもので、酵母の細胞膜に存在しています。研究によると、このプロテオリピッドが酵母の細胞膜を保護し、高濃度アルコールによるダメージを軽減していると考えられています。まるで鎧のように細胞膜を覆い、アルコールの攻撃から守っているのです。この働きによって、日本酒酵母は高濃度アルコール環境下でも生き続け、発酵を続けることができるのです。

このプロテオリピッドの働きが解明されたことで、より高品質な日本酒造りへの道が開けました。プロテオリピッドの生成を促進する技術や、より強力なプロテオリピッドを持つ酵母の開発など、今後の研究の進展が期待されます。そして、これらの研究成果は、日本酒だけでなく、他のアルコール飲料の製造にも応用できる可能性を秘めています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本酒のアルコール度数 | 15度~20度 |

| 他の醸造酒のアルコール度数 | 5度~15度 |

| 高アルコール度数における日本酒酵母の生存の謎 | プロテオリピッドが細胞膜を保護 |

| プロテオリピッドの役割 | 酵母の細胞膜を保護し、高濃度アルコールによるダメージを軽減 |

| プロテオリピッドの構成 | タンパク質と脂質が結合した物質 |

| 今後の研究の展望 | プロテオリピッド生成促進技術、強力なプロテオリピッドを持つ酵母の開発 |

プロテオリピッドの更なる可能性

麹菌が作り出すプロテオリピッドは、日本酒造りにおいて重要な役割を担っています。たんぱく質と脂質が結びついたこの物質は、これまで主に酵母の活性を高め、アルコール発酵を促進する効果で知られてきました。つまり、お酒の製造過程で、より高いアルコール度数を得るために役立ってきたのです。

しかし近年の研究では、プロテオリピッドは単にアルコール発酵を助けるだけでなく、日本酒の風味や香りにまで影響を与える可能性があることが分かってきました。お酒の成分の中で、香りの成分や味わいの成分は複雑に絡み合っており、その微妙なバランスによって、銘柄ごとの個性や品質が決まります。プロテオリピッドは、こうした成分の生成や変化にも関与していると考えられ、そのメカニズムを解明することで、日本酒の品質向上や、今までにない新しいお酒造りの技術開発に繋がる可能性を秘めているのです。

プロテオリピッドの構造や機能の解明は、日本酒造りだけでなく、より広い分野への波及効果も期待されています。プロテオリピッドは麹菌だけでなく、様々な微生物が作り出すことが知られており、食品科学や生物学の研究対象としても注目を集めています。例えば、食品の風味向上や保存性の改善、あるいは新たな医薬品の開発など、様々な分野への応用が期待されています。

プロテオリピッドは、まだ多くの謎に包まれた物質ですが、研究は着実に進展しています。今後、プロテオリピッドの更なる可能性が明らかになることで、私たちの食卓がより豊かになり、健康にも貢献する、そんな未来が期待できるでしょう。

| 麹菌のプロテオリピッド | 従来の認識 | 近年の研究成果 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 役割 | 酵母の活性向上、アルコール発酵促進 | 日本酒の風味・香りに影響 | 品質向上、新技術開発、他分野への応用 |

| 影響 | 高アルコール度数の獲得 | 香気成分・香味成分の生成/変化 | 食品の風味向上、保存性改善、医薬品開発 |

| 研究対象 | 日本酒造り | 日本酒造り、食品科学、生物学 | 食品科学、生物学、他 |

未来の酒造りへの展望

酒造りの未来は、麹菌の更なる探求にかかっていると言っても過言ではありません。 近年、注目を集めているのが「タンパク質と脂質が結合した物質」の研究です。この物質は、麹菌の働きに深く関わっており、そのメカニズムを解明することで、酒造りの革新に繋がる可能性を秘めています。

この物質の働きを調整することで、これまで以上に質の高い日本酒を生み出せる可能性があります。例えば、香りの成分をより繊細に制御したり、味わいの深みを増幅させたりすることができるかもしれません。また、今までにない全く新しい風味の日本酒を造り出すことも夢ではないでしょう。

この研究は日本酒造りだけにとどまらず、様々な分野への応用が期待されています。例えば、味噌や醤油、漬物といった他の発酵食品の製造にも役立つ可能性があります。発酵過程を精密に制御することで、風味の向上や製造工程の効率化が期待できます。また、健康に良い成分を多く含む食品の開発にも繋がるかもしれません。

医療分野への応用も期待されています。特定の機能を持つ物質を効率的に生産したり、病気の治療に役立つ物質を開発したりといった可能性が考えられます。この物質の研究は、私たちの生活をより豊かに、そして健康にする可能性を秘めているのです。

麹菌は、古くから日本酒造りに欠かせない微生物です。その驚くべき能力は、まだ全て解明されたわけではありません。麹菌の更なる研究は、日本酒造りのみならず、食品産業全体、更には医療分野といった幅広い分野に革新をもたらす可能性を秘めています。麹菌の秘めたる力を最大限に引き出すことで、日本の食文化はより一層豊かになり、世界中の人々を魅了し続けることでしょう。

| 分野 | 期待される効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 日本酒造り | 品質向上、新風味開発 | 香りの制御 |

| 味わいの深み増幅 | ||

| 新規風味の創造 | ||

| 他の発酵食品 | 風味向上、効率化、健康食品開発 | 味噌、醤油、漬物への応用 |

| 健康成分強化 | ||

| 医療分野 | 機能性物質生産、治療薬開発 | 特定機能物質の効率的生産、治療薬開発 |