麹作りの肝、切返しとは?

お酒を知りたい

先生、『切返し』ってどういう意味ですか?お酒を作る工程で出てくる言葉みたいなんですが、よく分かりません。

お酒のプロ

簡単に言うと、麹(こうじ)を作っているとき、米が蒸しあがった後、麹菌(こうじきん)が繁殖し始めると温度が上がってきます。その温度と水分を均一にするため、米を混ぜる作業のことを『切返し』と言います。

お酒を知りたい

なるほど。麹菌が繁殖すると、温度や水分が均一でなくなるんですね。それで混ぜる必要があると。でも、なぜ均一にする必要があるんですか?

お酒のプロ

麹菌が均一に繁殖しないと、良い麹ができないからです。温度や水分が偏っていると、麹菌の繁殖にもムラができて、お酒の品質に影響が出てしまうんですよ。最近では切返しをしない製麹方法もあるようですが、伝統的な方法では大切な作業です。

切返しとは。

麹(こうじ)を作る途中の話です。蒸した米に麹菌を振りかけて、しばらくすると麹菌が育ち始めて熱を出し始めます。すると、米の山の中で、温度や水分が場所によってバラバラになってしまいます。そこで、米の山をほぐして混ぜ合わせることで、温度と水分を均一にする作業があります。この作業を『切返し』と言います。この作業は、麹菌に酸素を与える効果もあります。最近は、この『切返し』を省略する方法も使われています。

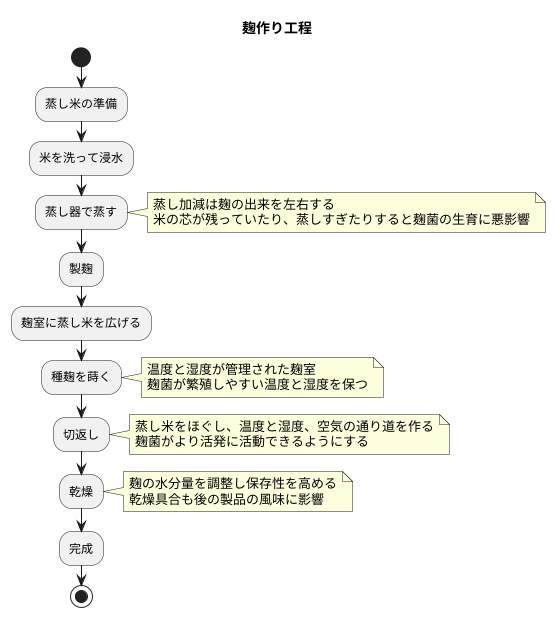

麹作りの工程

酒造りや味噌、醤油造りには欠かせない麹。その麹作りは、蒸した米に麹菌を植え付けることから始まります。麹菌は、米のデンプンを糖に変える働きをする微生物で、この糖が、お酒の甘みやうまみのもととなります。麹作りは大きく分けて、蒸し米の準備、製麹、そして乾燥という三つの段階に分かれています。

まず、蒸し米作り。米を洗って浸水させた後、蒸し器で蒸します。蒸し加減は麹の出来を左右する重要な要素です。蒸気が全体に均一に行き渡るよう、細心の注意を払います。米の芯が残っていたり、逆に蒸しすぎたりすると、麹菌の生育に悪影響を与えるため、職人は長年の経験と勘を頼りに、最適な蒸し加減を見極めます。

次に、麹菌を蒸した米に植え付ける製麹の工程です。温度と湿度が管理された麹室に蒸し米を広げ、種麹と呼ばれる麹菌の胞子を蒔きます。麹菌が繁殖しやすい温度と湿度を保つことが大切です。麹菌が成長するにつれ、米の表面には白い菌糸が張り巡らされます。この過程で、麹菌の生育を促し、均一に繁殖させるために「切返し」という作業を行います。切返しは、蒸し米をほぐし、温度と湿度、そして空気の通り道を作ることで、麹菌がより活発に活動できるようにする工程です。

最後に乾燥工程です。麹の水分量を調整することで、保存性を高めます。乾燥具合も、後の製品の風味に影響を与えるため、重要な作業です。こうして出来上がった麹は、日本酒をはじめ、味噌や醤油、甘酒、塩麹など、様々な発酵食品の製造に利用されます。麹作りは、日本の食文化を支える、まさに職人技と科学的知識が融合した繊細な技術と言えるでしょう。

切返し作業の目的

お酒造りにおいて、麹は酒の味を左右する重要な役割を担います。麹造りの工程で欠かせない作業の一つに、切返しがあります。切返しとは、麹菌が繁殖している蒸米を丁寧にほぐし、混ぜ合わせる作業のことです。この作業には、麹の品質を左右する重要な目的がいくつかあります。

まず、麹菌は生き物であり、成長するためには適切な環境が必要です。蒸米に麹菌を植え付けると、菌は盛んに活動を始め、熱を発生させます。同時に、菌の呼吸によって水分も消費され、蒸米内部の温度や湿度に差が生じやすくなります。場所によっては酸素も不足し、菌の生育に適さない環境になってしまうこともあります。このような状態を放置すると、菌の増殖にムラが生じ、質の良い麹にならない可能性があります。そこで、切返しによって蒸米全体を混ぜ合わせることで、温度や湿度、酸素の供給を均一にする効果があります。

さらに、切返しは菌糸の成長を促す効果もあります。麹菌は繁殖する際、菌糸と呼ばれる糸状のものを伸ばします。菌糸は、蒸米の表面だけでなく内部にも広がり、栄養を吸収しながら成長していきます。切返しによって蒸米をほぐすと、菌糸が絡まり合った部分が解きほぐされ、新たな場所に菌糸を伸ばしやすくなります。すると、より多くの蒸米に菌糸が行き渡り、麹菌の繁殖が促進されるのです。

このように、切返しは麹菌の生育環境を整え、均一に繁殖させるために欠かせない作業です。適切なタイミングと方法で切返しを行うことで、良質な麹を造り、美味しいお酒へと繋げることができるのです。

| 作業 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 切返し (蒸米をほぐし、混ぜ合わせる) |

麹菌の生育環境を整える 菌糸の成長を促す |

温度、湿度、酸素の供給を均一にする 菌糸の絡まりを解き、新たな場所に菌糸を伸ばしやすくする 麹菌の繁殖を促進する 良質な麹を造る |

切返しの具体的な作業内容

蒸し米に麹菌を振りかけてから、数日が経つと、米の表面に白い綿のような麹菌が繁殖し始めます。これを「破精込み(はぜこみ)」と呼びます。この時、蒸し米は麹菌の繁殖熱によってだんだん温かくなり、塊になっていきます。この塊になった蒸し米を丁寧にほぐし、混ぜ合わせる作業が「切返し」です。

切返しには、「麹蓋(こうじぶた)」と呼ばれる専用の道具を用います。麹蓋は、長方形の木製の板で、持ちやすく作業しやすいように工夫されています。この麹蓋を使って、蒸し米の塊を優しく広げ、空気を含ませるように丁寧に混ぜていきます。切返しの目的は、麹菌の繁殖を均一にすることです。塊のままにしておくと、中心部と外側で温度や湿度の差が大きくなり、麹菌の繁殖にムラが生じてしまいます。切返しによって、蒸し米全体に新鮮な空気を送り込み、麹菌の繁殖を促すとともに、温度と湿度を均一に保つことができます。

切返しは、米粒を傷つけないように、また、麹菌の生育を阻害しないように、細心の注意を払って行う必要があります。力任せに混ぜると、米粒が潰れてしまい、雑菌が繁殖する原因になります。また、麹菌もデリケートな生き物なので、乱暴に扱うと生育が阻害されてしまいます。熟練した職人は、長年の経験と勘に基づき、麹蓋を巧みに操りながら、蒸し米の状態を見極め、最適な方法で切返しを行います。

温度と湿度の管理も、切返しにおいて非常に重要です。麹菌は、温度や湿度の変化に敏感です。そのため、切返しを行う際には、室内の温度や湿度を常に確認し、麹菌にとって理想的な環境を維持するよう努めます。温度が高すぎると麹菌が死滅してしまい、低すぎると繁殖が遅くなります。湿度も同様に、高すぎると雑菌が繁殖しやすく、低すぎると麹菌の生育が阻害されます。まさに、切返しは麹作りの繊細さが求められる工程であり、職人の技と経験が試される作業と言えるでしょう。

| 工程 | 状態 | 作業 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 破精込み | 蒸し米に麹菌を振りかけて数日後、米の表面に白い綿のような麹菌が繁殖し、蒸し米が温かくなり塊になる。 | – | 麹菌の繁殖 | – |

| 切返し | 塊になった蒸し米 | 麹蓋を用いて、蒸し米の塊を優しく広げ、空気を含ませるように丁寧に混ぜる。 | 麹菌の繁殖を均一にする 蒸し米全体に新鮮な空気を送り込み、麹菌の繁殖を促す 温度と湿度を均一に保つ |

米粒を傷つけない 麹菌の生育を阻害しない 温度と湿度の管理を徹底する |

切返しのタイミングと回数

酒造りにおいて、麹作りは最も重要な工程の一つです。良い麹が良質な酒を生むと言っても過言ではありません。麹作りにおける重要な作業の一つに「切返し」があります。これは、麹菌が米の中で均一に繁殖し、良質な麹となるために欠かせない作業です。

切返しとは、蒸した米に種麹を撒き、麹室と呼ばれる部屋で麹を育成する際に、麹の塊をほぐし、温度と湿度を均一にする作業です。この切返しのタイミングと回数は、麹の種類や製造方法、気温や湿度といった周りの環境によって大きく異なります。

例えば、日本酒造りに用いられる黄麹の場合、一般的な製造方法では、麹作りが始まってからおよそ40時間かけて、数回に分けて切返しを行います。種麹を撒いてから麹菌が繁殖し始めるまでには、一定の時間がかかります。一回目の切返しは、麹菌の繁殖が始まってからおよそ10時間から20時間後に行います。麹菌が活発に活動し始めるまでは、あまり触らない方が良いでしょう。その後は、麹の状態を注意深く観察しながら、24時間ごとに2回から3回切返しを行います。

切返しのタイミングは、麹の出来を左右する非常に重要な要素です。早すぎると、まだ繁殖力が弱い麹菌の生育を阻害してしまう可能性があります。逆に、遅すぎると、麹の温度が上がりすぎたり、水分が蒸発しすぎたりして、麹の品質が低下する可能性があります。また、麹菌の繁殖が過剰になり、雑菌が繁殖しやすくなることもあります。

そのため、麹の状態を五感で感じ取り、適切なタイミングで見極めることが重要です。職人は、麹の温度や湿度、色、香り、手触りなどを細かく観察し、経験と勘に基づいて切返しのタイミングを判断します。まさに、麹作りは職人技と言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | タイミング/回数 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 種麹を撒く | 蒸米に種麹を撒く | 麹作り開始時 | – |

| 1回目の切返し | 麹の塊をほぐし、温度と湿度を均一にする | 種麹撒布後10~20時間後 | 麹菌の繁殖が始まってから行う |

| 2回目以降の切返し | 麹の塊をほぐし、温度と湿度を均一にする | 1回目切返し後、24時間ごとに2~3回 | 麹の状態を観察しながら行う |

切返しを省略した製麹方法

昔ながらの手法である「切返し」を省いた麹づくりも、近年では見られるようになってきました。

麹づくりでは、蒸した米に麹菌を植え付け、温度や湿度を管理しながら麹菌を繁殖させます。この過程で、麹が固まったり、温度ムラができないよう、麹をほぐして空気を送り込む作業が「切返し」です。これは、長年培われた経験と勘が必要な、大変な重労働でした。

しかし、機械による温度や湿度、空気の供給管理技術が向上したことで、状況は大きく変わりました。今では、専用の機械を使うことで、麹菌の生育に最適な環境を自動的に整えることができるようになりました。人の手による切返しをしなくても、麹全体にムラなく麹菌を繁殖させ、質の高い麹を安定して造ることができるようになったのです。

この新しい製麹方法は、麹づくりにかかる手間と時間を大幅に減らし、たくさんの麹を一度に造ることも可能にしました。おかげで、より多くの人々に、麹を使った食品を楽しんでもらうことができるようになりました。

一方で、伝統的な切返しによる製麹は、今もなお多くの酒蔵や味噌蔵で続けられています。職人が五感を研ぎ澄まし、麹の状態を見極めながら行う切返しは、まさに日本の食文化を支えてきた技術です。機械では再現できない、繊細な風味や奥深い味わいは、この伝統的な製法によってこそ生まれると言えるでしょう。

このように、切返しを省いた新しい製麹方法と、伝統的な切返しによる製麹方法は、それぞれの良さを持っています。時代の変化とともに、両方の方法が日本の食文化をより豊かにしていくことでしょう。

| 項目 | 伝統的な製麹(切返しあり) | 新しい製麹(切返しなし) |

|---|---|---|

| 切返し | あり(手作業) | なし |

| 温度・湿度管理 | 人の経験と勘 | 機械による自動制御 |

| 労働量 | 重労働 | 省力化 |

| 生産量 | 少量 | 大量生産可能 |

| 品質 | 繊細な風味、奥深い味わい | 安定した品質 |

| その他 | 日本の食文化を支える伝統技術 | 多くの人々に麹食品を提供可能 |

まとめ

麹作りにおいて、切返しは欠かせない工程です。麹とは、蒸した米や麦などの穀物に麹菌を繁殖させたもので、日本酒、味噌、醤油などの醸造にはなくてはならないものです。この麹の良し悪しは、最終製品の味に直結するため、麹作りは醸造の要とも言えます。麹菌が穀物全体に均一に生育するように、麹の温度や水分量を調整するのが切返しの目的です。

切返し作業は、蒸しあがった穀物に種麹を撒き、麹室と呼ばれる部屋で一定の温度と湿度のもとで行われます。麹菌は繁殖する際に熱を発生させます。そのため、そのまま放置すると麹の一部だけが熱くなりすぎたり、逆に温度が上がらずに繁殖が進まなかったりして、質の良い麹になりません。そこで、数時間おきに麹を丁寧にほぐし、天地を返し、温度と水分を均一にする作業が必要になります。これが切返しです。切返しの回数やタイミングは、気温や湿度、使用する穀物の種類、麹菌の種類などによって変化します。熟練の職人は、長年の経験と勘に基づき、その都度最適な方法で切返しを行います。

近年は、機械化が進み、切返しを自動で行う装置や、そもそも切返しを必要としない製麹方法も開発されています。大量生産や効率化には役立ちますが、伝統的な切返しは、職人の技と経験が凝縮された、日本の食文化を支える大切な技術と言えます。麹の出来具合を五感で見極め、経験に基づいて温度や湿度を調整し、麹菌の生育を促す、その繊細な作業は、まさに職人芸です。

この切返しという工程こそが、日本の伝統的な発酵食品の奥深い味わいを生み出す秘訣の一つと言えるでしょう。酒蔵や味噌蔵を訪れ、麹作りの現場を見ることで、日本の食文化の奥深さを改めて実感できるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹とは | 蒸した米や麦などの穀物に麹菌を繁殖させたもの。日本酒、味噌、醤油などの醸造に不可欠。 |

| 切返しの目的 | 麹菌が穀物全体に均一に生育するように、麹の温度や水分量を調整する。 |

| 切返し作業 | 麹室(一定の温度と湿度)で、数時間おきに麹をほぐし、天地を返し、温度と水分を均一にする。 |

| 切返しの回数・タイミング | 気温、湿度、穀物の種類、麹菌の種類などによって変化。熟練の職人は経験と勘に基づき判断。 |

| 近代の切返し | 機械化が進み、自動で行う装置や、切返し不要の製麹方法も開発。 |

| 伝統的な切返し | 職人の技と経験が凝縮された日本の食文化を支える大切な技術。 |