お酒の原料:知られざる胚乳の世界

お酒を知りたい

先生、お酒造りで『胚乳』っていうのが出てきました。よくわからないのですが、教えていただけますか?

お酒のプロ

はい。『胚乳』とは、お米の種子の中で、発芽した時に栄養となる部分のことです。お米を精米するときにほとんどの部分は残りますが、糠と一緒に削られる部分もあります。

お酒を知りたい

糠と一緒に削られる部分もあるんですか?ということは、『胚乳』にも種類があるということでしょうか?

お酒のプロ

そうです。『胚乳』は『外胚乳』と『内胚乳』に分かれます。『内胚乳』は、お米の主成分であるでんぷんがほとんどで、お米の大部分を占めています。お酒造りで使うのは主にこの部分です。そして『外胚乳』は、お米の表面近くにあり、糠と一緒に取り除かれます。

胚乳とは。

お米の中にある『はいにゅう』について説明します。はいにゅうには外側と内側の二種類があります。内側の phần lớnはでんぷん質で、お米のほとんどの部分を占めています。外側の部分は、お米の皮や殻と一緒にぬかとして取り除かれます。

お酒造りの大切な要素

お酒を造る上で、お米の良し悪しは出来上がるお酒の味に大きく関わってきます。お米の中心には白い胚乳と呼ばれる部分があり、ここがお酒造りで大切な役割を担っています。この胚乳は、お米の栄養を蓄える貯蔵庫のようなもので、お酒の風味や香りのもととなる成分がたくさん含まれています。この胚乳についてよく知ることが、お酒の深い味わいを理解する上で欠かせません。

実は、この胚乳は一種類ではなく、さらに細かい構造に分かれています。中心から外側に向かって、心白、外硬質部、糊粉層の三層構造になっています。一番中心にある心白は、デンプンがぎっしりと詰まっており、純粋なデンプンから成る部分です。心白が大きく発達したお米ほど、雑味のないすっきりとしたお酒に仕上がります。心白の外側を覆っているのが外硬質部です。心白に比べてデンプンが小さく、タンパク質や脂質なども含まれています。外硬質部は、お酒にコクや深みを与える役割を果たします。そして、一番外側にあるのが糊粉層です。糊粉層は、胚乳の中でも特にタンパク質やビタミン、ミネラルなどが豊富に含まれている部分です。お酒に独特の風味や香りを与えるだけでなく、発酵を促す酵母の栄養源としても重要な役割を担っています。このように、それぞれの層が持つ性質が複雑に絡み合い、お酒の味わいを作り出しているのです。

お米の種類によって、これらの層の厚さや割合は異なってきます。お酒造りに適したお米は、心白が大きく、外硬質部と糊粉層が薄いのが特徴です。例えば、「山田錦」のように心白が大きく発達したお米は、吟醸香と呼ばれる華やかな香りを生み出し、高級酒の原料として重宝されています。このように、お米の性質を理解することで、お酒の味わいの違いもより深く楽しむことができるでしょう。

胚乳の二つの顔

お酒の原料となるお米の中心部には、胚乳と呼ばれる大切な部分があります。この胚乳は、大きく分けて二つの部分で構成されており、それぞれ異なる役割を担っています。外側の部分を外胚乳、内側の部分を内胚乳と言い、これらがお酒の味わいを左右する重要な要素となっています。

内胚乳は、お米の粒のほとんどを占めており、主に澱粉が詰まっています。この澱粉は、糖に変化しやすく、お酒造りの最初の段階で重要な役割を果たします。麹菌の働きによって、この澱粉が糖に変えられ、これが酵母の栄養源となり、アルコール発酵へと繋がります。つまり、内胚乳に含まれる澱粉の量がお酒のアルコール度数に大きく影響すると言えるでしょう。

一方、外胚乳は、お米を精米する際に糠として取り除かれる部分です。一見すると、お酒造りには不要な部分のように思えますが、実はそうではありません。外胚乳には、タンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルなど様々な成分が含まれています。これらの成分は、お酒に独特の風味や香りを与える役割を担っています。

特に、外胚乳に含まれる脂質は、お酒の香味に大きな影響を与えます。精米歩合が高い、つまりお米を多く削ったお酒は、雑味のないすっきりとした味わいになりますが、同時に外胚乳由来の豊かな香りも失われてしまいます。逆に、精米歩合が低いお酒は、外胚乳の影響を受け、複雑な風味やコクが生まれます。

このように、外胚乳と内胚乳は、お酒の味わいに異なる形で影響を与える、いわば表と裏のような存在です。お酒の種類によって、どちらの特性を活かすかが異なり、そのバランスが、銘柄ごとの個性を生み出していると言えるでしょう。

| 部位 | 構成 | 役割 | 精米歩合との関係 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 内胚乳 | 主に澱粉 | 麹菌によって糖に変換され、酵母の栄養源となる。 | 精米歩合が高いほど、内胚乳の割合が多くなる。 | アルコール度数に影響する。すっきりとした味わいになる。 |

| 外胚乳 | タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど | お酒に風味や香りを与える。 | 精米歩合が低いほど、外胚乳の影響が大きくなる。 | 複雑な風味やコクを与える。 |

内胚乳:お酒の心臓部

お酒の原料となるお米の中心部、胚乳。これはお米全体の約八割を占める主要な部分であり、お酒造りにおいてまさに心臓部と言えるでしょう。この胚乳の大部分を占めるのが、糖の集合体である澱粉です。澱粉は、ブドウ糖がたくさん繋がりあってできており、そのままではお酒の原料にはなりません。そこで活躍するのが麹菌です。

麹菌は、澱粉をブドウ糖に分解する特別な力を持っています。この働きを糖化と呼びます。糖化によって生まれたブドウ糖は、お酒のもととなるアルコールを作る酵母の栄養源となります。酵母はブドウ糖を食べて、アルコールと炭酸ガスを作り出すのです。つまり、胚乳に含まれる澱粉の質と量が、お酒の出来を左右すると言っても過言ではありません。

澱粉の質が高い、つまりブドウ糖がたくさん作られると、酵母は活発に活動し、アルコール度数が高く、風味豊かなお酒が生まれます。反対に、澱粉の質が低いと、アルコール度数が低く、風味も薄くなってしまいます。また、澱粉の量が多いと、お酒にコクと甘みが加わり、より深い味わいが生まれます。

このように、お酒の甘み、コク、アルコール度数は、胚乳の質と量に大きく左右されます。だからこそ、お酒造りに適した良質な胚乳を持つお米は、美味しいお酒を生み出すための重要な鍵となるのです。特に日本酒造りにおいては、心白と呼ばれる胚乳の中心部の白く不透明な部分が重要視され、この部分が多い米ほど良質とされています。心白は、澱粉が密に詰まっている部分であり、糖化がスムーズに進むため、風味豊かなお酒を生み出すことができるのです。

外胚乳:風味を左右する隠れた主役

お酒の風味を左右する隠れた主役、それが米粒の外側を覆う薄い層である外胚乳です。この外胚乳は、精米の過程で糠として取り除かれる部分ですが、実はお酒の味わいに大きな影響を与えています。

外胚乳には、たんぱく質、脂質、無機質など様々な成分が含まれています。これらの成分の中には、お酒にとって好ましくない雑味や渋みのもととなるものも含まれています。そのため、一般的には精米によって外胚乳を取り除き、雑味のないすっきりとしたお酒に仕上げます。特に吟醸酒のように、米を高度に精米したお酒では、外胚乳はほとんど残っておらず、雑味のない洗練された風味を楽しむことができます。

しかし、一方で、外胚乳には独特の風味や香りの成分も含まれていることも忘れてはなりません。これらの成分は、お酒に複雑な風味や深みを与える役割を果たします。そのため、純米酒など、精米歩合が比較的低いお酒では、あえて外胚乳を一部残して精米することで、独特の風味やコクを活かす工夫が凝らされています。

外胚乳の取り扱いは、まさに酒造りの繊細な技の見せ所と言えるでしょう。雑味を抑えつつ、独特の風味をどう活かすか。酒造りは、この絶妙なバランスを探求する終わりのない旅と言えるでしょう。米粒の外側にあるこの薄い層が、お酒の個性を決定づける重要な要素となっているのです。この隠れた主役である外胚乳の存在を知り、お酒を味わうことで、より一層お酒の奥深さを感じることができるでしょう。

| 外胚乳の性質 | お酒への影響 | 精米歩合との関係 | お酒の種類 |

|---|---|---|---|

| たんぱく質、脂質、無機質など様々な成分を含む | 雑味や渋みの原因となる | 高度に精米 (低精米歩合) | 吟醸酒など |

| 独特の風味や香りの成分を含む | 複雑な風味や深みを与える | 比較的低い精米歩合 (高精米歩合) | 純米酒など |

精米と胚乳の関係

お酒造りの出発点となるお米は、籾殻と呼ばれる硬い殻に包まれています。この籾殻を取り除いたものが玄米です。玄米には、糠層、胚芽、そして胚乳という三つの部分があります。この胚乳の部分が、お酒の原料となるのです。

精米とは、この玄米から糠層と胚芽を取り除き、胚乳だけにする作業です。糠層と胚芽には脂質やタンパク質が多く含まれており、これらはお酒にとって雑味やいやな香りの原因となるため、取り除く必要があるのです。

精米歩合とは、玄米からどれだけの部分を削り取ったのかを示す数値です。例えば、精米歩合70%のお米は、玄米の30%を削り取ったことを意味します。この数値が低いほど、より多くの部分を削り取っていることになります。

精米歩合は、お酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。精米歩合が高い、つまりあまり削っていないお米を使うと、力強い風味や深いコクが生まれます。一方で、精米歩合が低い、つまりよく削ったお米を使うと、雑味のないすっきりとした上品な味わいのお酒に仕上がります。

胚乳は外側から外胚乳、内胚乳、心白の三層構造になっています。中心部分の心白はデンプンが純粋に詰まっており、雑味が少なく良質な日本酒の原料となります。精米歩合が低くなるにつれて、この心白部分の割合が多くなっていきます。

お酒の種類によって最適な精米歩合は異なり、お酒造りの職人は、目指すお酒の味わいをイメージしながら、経験と技術を駆使して最適な精米歩合を選びます。精米の技術と胚乳に対する深い理解こそが、美味しいお酒を生み出すための大切な鍵と言えるでしょう。

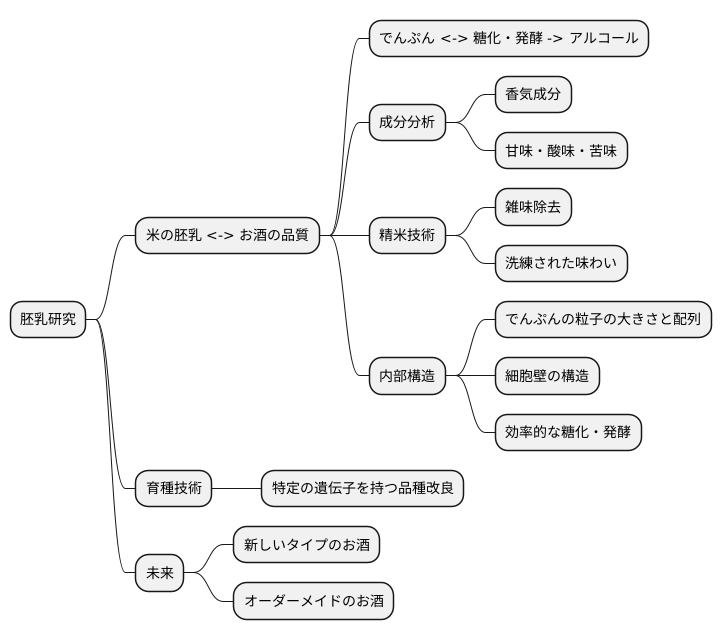

胚乳の研究と未来

お酒造りにおいて、米の胚乳は中心的な役割を果たしています。近年、この胚乳に関する研究が飛躍的に進展し、お酒の味わい、香り、質感をより深く理解し、制御できるようになってきました。胚乳は、お酒の原料となるでんぷんの主要な貯蔵場所です。このでんぷんが、麹菌や酵母によって糖化、発酵されることで、初めてお酒となります。そのため、胚乳の組成や性質が、お酒の最終的な品質に大きく影響します。

胚乳に含まれる成分の分析は、お酒の風味を決定づける重要な要素を解明する上で欠かせません。例えば、特定の香気成分を生み出す酵素の働きや、甘味、酸味、苦味などのバランスを調整する成分の比率などが、詳細に調べられています。これらの研究成果は、より風味豊かなお酒の開発や、特定の味わいを強調したお酒造りに役立てられています。

精米技術の改良も、胚乳研究の重要なテーマです。胚乳の外側には、タンパク質や脂質など、雑味のもととなる成分が多く含まれています。そこで、精米の度合いを調整することで、これらの成分を取り除き、より洗練された味わいのお酒を造ることができます。近年では、精米技術の高度化により、非常に高い精米歩合を実現できるようになり、雑味の少ない、繊細な味わいのお酒が楽しめるようになりました。

さらに、胚乳の内部構造についても研究が進められています。でんぷんの粒子の大きさや配列、細胞壁の構造などを解析することで、より効率的な糖化や発酵の方法を開発することが期待されています。また、特定の遺伝子を持つ米の品種改良など、育種技術の進歩も、胚乳研究の成果に基づいて行われています。

これらの研究は、消費者の多様な好みに応えるため、日々進化を続けています。今後、胚乳研究がさらに進展すれば、今までにない新しいタイプのお酒や、個々の好みに合わせたオーダーメイドのお酒なども実現可能になるかもしれません。まさに、胚乳研究はお酒の未来を形作ると言っても過言ではないでしょう。