お酒ができるまで:中垂れの秘密

お酒を知りたい

先生、『中垂れ』って、お酒を搾るときに出るものですよね?でも、具体的にどういうお酒のことなのか、よくわからないんです。

お酒のプロ

そうだね、『中垂れ』はお酒を搾る過程で出てくるお酒の一つだよ。お酒を搾るときには、まず自然と流れ出てくるお酒があって、それを『荒走り』というんだ。その後、圧力をかけて搾るんだけど、『中垂れ』は圧力をかける前に、自然に出てくる『荒走り』の後、圧力をかけるまでの間に出てくるお酒のことだよ。

お酒を知りたい

なるほど。『荒走り』の後で、まだ圧力をかける前に出てくるお酒なんですね。でも、圧力をかけていないなら、『荒走り』と何が違うんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『荒走り』は醪を酒袋に入れた直後に出てくる最初の部分で、少し濁っていることが多いんだ。一方、『中垂れ』はその後、自然に滴り落ちてくるお酒で、『荒走り』より雑味が少なく、澄んでいることが多いんだよ。だから、味わいや品質に違いがあるんだ。

中垂れとは。

お酒の用語「中垂れ」について説明します。中垂れとは、お酒のもとであるもろみを絞って、お酒と酒粕に分ける作業のことです。舟揚げとも呼ばれます。最近は機械で自動的に行うのが一般的ですが、昔は酒袋にもろみを詰めて、大きな桶(槽/ふね)の中に並べて絞っていました。その手順は以下の通りです。まず、酒袋(5~9リットル入りの袋)にもろみを詰め、桶の中に並べて積み重ねます。この時、最初に出てくる白く濁ったお酒を荒走りと言います。桶が袋でいっぱいになったら、桶の上に枠を乗せて、さらに酒袋を積み重ねます。積み重ねが終わってから3時間ほどは、自然に透明なお酒が出てきます。この時間を水槽と言います。積み重ねた酒袋の高さが低くなってきたら、枠を取り外し、蓋と枕木を乗せて圧力をかけて絞り始めます。これを押槽と言います。次の日、酒袋を積み替えて再び圧力をかけて絞ります。これを責槽と言います。責槽から出るお酒を責めと言い、荒走りの後、責めの前に出るお酒を中垂れと言います。

お酒をしぼる

お酒造りにおいて、お酒と酒粕を分ける大切な作業をしぼりといいます。お酒のもとであるもろみには、出来上がったお酒と、発酵を終えた米や麹などの固形物が混ざり合っています。この固形物を取り除き、澄んだお酒だけを取り出す工程こそがしぼりです。

昔ながらのしぼり方では、布でできた酒袋にもろみを詰め込み、それをふねと呼ばれる木の槽に並べて重石を乗せて搾っていきます。このふねは、お酒が流れ出るように傾斜のついた構造になっています。上から順に、軽めの重石から徐々に重い重石に変えていくことで、ゆっくりと時間をかけてお酒を搾っていきます。はじめは自重で自然に流れ出るあらばしりと呼ばれるお酒が出てきます。これは香り高く、雑味のないお酒として珍重されます。その後、重石の重さで徐々に圧力をかけていくことで、中汲みと呼ばれる、香味のバランスが良いお酒が搾られます。最後に、責めと呼ばれる強い圧力をかけて搾るのが責めしぼりです。力強く濃厚な味わいが特徴ですが、雑味も出やすいため、高度な技術が必要です。

このようにして、昔ながらのしぼり作業は、重石の重さや搾る時間などを調整することで、様々な味わいのお酒を造り分けることができます。蔵人の経験と技術が、お酒の品質を大きく左右する繊細で重要な工程といえます。

現在では、自動の機械を使ったしぼり方が主流となっています。機械を使うことで、大量のお酒を均一な品質で搾ることができ、作業の効率化にも繋がります。しかし、昔ながらの手作業によるしぼりには、機械では再現できない独特の風味や香りが生まれることがあります。そのため、今でも一部の酒蔵では、伝統的な手法を守り続け、こだわりの手仕事でお酒を造っています。こうした伝統と革新が、日本の酒文化を支えているのです。

| しぼり方 | 圧力 | お酒の種類 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 昔ながらのしぼり方 | 自重 | あらばしり | 香り高く、雑味のないお酒 |

| 昔ながらのしぼり方 | 中程度の圧力 | 中汲み | 香味のバランスが良いお酒 |

| 昔ながらのしぼり方 | 強い圧力(責め) | 責めしぼり | 力強く濃厚な味わい、雑味も出やすい |

| 機械しぼり | – | – | 大量生産、均一な品質、効率的 |

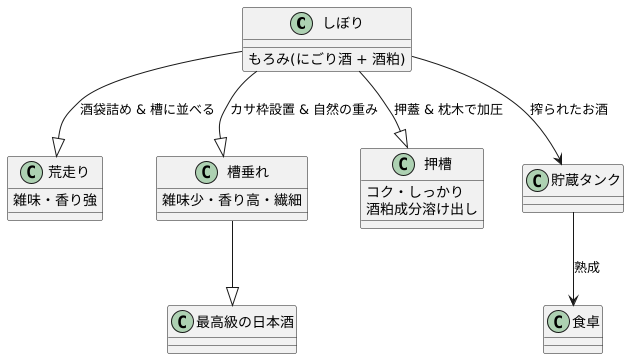

しぼりの工程

お酒造りの最終段階である「しぼり」は、できあがったお酒の味わいを大きく左右する重要な工程です。発酵を終えたもろみには、液体部分の「にごり酒」と、固体部分の「酒粕」が混ざり合っています。この二つを分離するのが「しぼり」の目的です。伝統的な「しぼり」の方法を見ていきましょう。

まず、もろみを「酒袋」と呼ばれる布袋に詰めます。この袋は、目の粗さが均一になるように丁寧に作られています。袋に詰めたもろみは、槽(ふね)と呼ばれる容器の中に、隙間なく並べていきます。もろみを積み重ねていくと、自然と酒袋から白く濁ったお酒が流れ出てきます。これが「荒走り」です。「荒走り」は、雑味や香りが強いのが特徴です。荒走りが一段落したら、槽の上に「カサ枠」と呼ばれる木の枠を乗せ、さらに酒袋を積み重ねていきます。

酒袋を積み終えると、しばらくの間は自然の重みだけでお酒が流れ出てきます。この工程を「槽垂れ(ふねだれ)」または「自然垂れ」といいます。「槽垂れ」で得られるお酒は、雑味が少なく、香り高く、繊細な味わいが特徴です。最高級の日本酒は、この「槽垂れ」だけで搾ったものもあります。「槽垂れ」が終わると、酒袋の山の高さが低くなり、お酒の流れも弱まってきます。

そこで、「カサ枠」を取り除き、「押蓋(おしぶた)」と「枕木」を使って圧力をかけていきます。この工程を「槽搾り(ふねしぼり)」または「押槽(おしぶね)」といいます。圧力をかけることで、より多くのお酒を搾ることができますが、同時に酒粕の成分も溶け出しやすくなるため、お酒の味わいが変化します。「押槽」のお酒は、「槽垂れ」のお酒に比べて、コクがあり、しっかりとした味わいが特徴です。このように、「しぼり」の工程は、自然の重みを利用した「槽垂れ」と、圧力をかける「押槽」を組み合わせることで、様々な味わいの日本酒を生み出しています。搾られたお酒は、貯蔵タンクに移され、熟成を経て、私たちの食卓へと届けられます。

中垂れとは

お酒造りの過程で、「中垂れ」と呼ばれる特別な部分が生まれることがあります。これは、もろみをしぼる工程で、最初の荒々しい流れが落ち着いた後に、まだ圧力を加える前に自然と滴り落ちてくるお酒のことです。最初の濁りの強い部分である荒走りとは異なり、中垂れは澄んでおり、雑味のないすっきりとした味わいが特徴です。

お酒を搾る工程を想像してみてください。もろみは、酒袋に詰められ、自然と重力で滴り落ちてきます。これが「荒走り」と呼ばれる最初の部分です。荒走りは、もろみのかくはんによって生じた細かい粒子が含まれており、やや濁っています。荒走りが一段落すると、次に出てくるのが「中垂れ」です。この段階では、まだ圧力をかけていないため、雑味となる成分が抽出されにくく、雑味のない純粋なお酒が得られます。その後、圧力をかけて搾るのが「責め」と呼ばれる工程です。責めによって得られるお酒は、荒走りや中垂れに比べて、より多くの成分が抽出され、濃厚な味わいになります。

中垂れは、お酒の種類によっては、この部分だけを集めて瓶詰めされるほど貴重なものです。特に、繊細な味わいを重視するお酒では、この中垂れ部分が最も美味しく、お酒本来の風味を堪能できると考えられています。一般的なお酒造りでは、荒走り、中垂れ、責めの全てを混ぜて製品化することが多いですが、中垂れだけを集めたお酒は、雑味のないすっきりとした味わいと、豊かな香りが高く評価されます。そのため、希少価値が高く、特別な贈り物やお祝いの席などで楽しまれることが多いでしょう。お酒造りの繊細な技術と、自然の恵みがもたらす奇跡の一滴と言えるでしょう。

| 段階 | 工程 | 特徴 |

|---|---|---|

| 荒走り | 自然滴下(初期) | 濁り、細かい粒子を含む |

| 中垂れ | 自然滴下(荒走り後) | 澄んでいる、雑味がない、すっきりとした味わい |

| 責め | 圧搾 | 成分が多く抽出、濃厚な味わい |

責めとは

お酒造りには、様々な工程があり、それぞれで異なる味わいのお酒が生まれます。その中で、「責め」と呼ばれるお酒は、独特の製造方法と濃厚な風味で知られています。お酒を搾る工程では、まず醪(もろみ)を酒袋に詰めて、自然に流れ出る部分を「あらばしり」と言います。その後、槽(ふね)と呼ばれる道具に酒袋を積み重ね、上から優しく圧力をかけて搾ったお酒が「中垂れ」です。「責め」は、この中垂れの搾り粕を再び圧搾機にかけ、さらに強い圧力をかけて搾り出したお酒のことです。翌日、酒袋を積み替え、さらに圧力をかけて搾る作業を「責槽(せめぶね)」と呼び、この工程を経てようやく「責め」が得られます。この強い圧搾によって、通常の搾り方では得られない成分まで抽出されるため、「責め」は「あらばしり」や「中垂れ」に比べて、より濃厚で力強い味わいとなります。とろりとした舌触りと共に、米の旨味が凝縮されたような深いコクが感じられます。香りもまた独特で、熟成した果実のような芳醇な香りが鼻腔をくすぐります。一般的なお酒とは一線を画す、個性的な味わいが「責め」の魅力と言えるでしょう。同じ醪からでも、搾りの段階によって「あらばしり」「中垂れ」「責め」と、それぞれ異なる風味のお酒が生まれることは、日本酒の奥深さを物語っています。お酒造りの技術と経験によって、様々な味わいが生み出される、日本酒の多様性を象徴するお酒の一つと言えるでしょう。

| 搾り段階 | 名称 | 圧力 | 味わい | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | あらばしり | 無加圧 | – | 自然に流れ出る部分 |

| 2 | 中垂れ | 弱 | – | 槽で優しく圧力をかけて搾ったお酒 |

| 3 | 責め | 強 | 濃厚で力強い、深いコク、熟成した果実のような芳醇な香り | 中垂れの搾り粕をさらに強い圧力で搾ったお酒。とろりとした舌触り。 |

昔ながらの知恵

お酒造りの世界には、近代的な技術が導入された今でも、古くから伝わる手法や表現が大切に受け継がれています。 まるで生き物のように変化するお酒と向き合う職人たちは、長年の経験と勘に基づいた独自の言葉でその状態を表現してきました。例えば「荒走り」「中垂れ」「責め」といった言葉は、現代ではあまり耳にする機会が少ないかもしれませんが、日本酒造りの歴史と伝統を雄弁に物語っています。

まず「荒走り」とは、醪(もろみ)を搾る際に、最初に自然と流れ出てくる部分のことです。まだ濾過されていないため、荒々しく力強い味わいが特徴です。華やかな香りとともに、生まれたてのフレッシュな風味を楽しむことができます。次に「中垂れ」は、荒走りの後に、程よい圧力をかけて搾り取られる部分です。荒々しさは落ち着き、まろやかでバランスの良い味わいが生まれます。最も多くの量が取れ、そのお酒の代表的な風味を体現していると言えるでしょう。最後に「責め」は、強い圧力をかけて搾り取る部分です。濃厚な味わいと複雑な香りが特徴ですが、同時に雑味も出やすいため、職人の経験と技術が問われます。

これらの言葉を知ることで、お酒を口にする際に、単なる飲み物としてではなく、そこに込められた職人たちの技術と情熱、そして歴史の重みを感じることができるでしょう。 現代の技術では再現できない、伝統的な手法で生まれる味わいは、日本酒の奥深さを教えてくれます。それぞれの工程で異なる表情を見せるお酒を飲み比べることで、日本酒造りの奥深さを体感し、味わう楽しみがより一層広がるのではないでしょうか。また、これらの言葉は日本酒だけでなく、焼酎やワインなど他の醸造酒にも共通する部分があり、お酒の世界全体への理解を深めることにも繋がります。古の言葉に耳を傾け、その背景にある物語に思いを馳せることで、お酒との付き合い方がより豊かになるでしょう。

| 言葉 | 説明 | 特徴 |

|---|---|---|

| 荒走り | 醪(もろみ)を搾る際、最初に自然と流れ出てくる部分 | 濾過されていないため、荒々しく力強い味わいが特徴。華やかな香りとフレッシュな風味。 |

| 中垂れ | 荒走りの後に、程よい圧力をかけて搾り取られる部分 | まろやかでバランスの良い味わい。最も多くの量が取れ、お酒の代表的な風味。 |

| 責め | 強い圧力をかけて搾り取る部分 | 濃厚な味わいと複雑な香り。雑味も出やすいため、職人の経験と技術が問われる。 |

味わいの違いを楽しむ

お酒を搾る工程で、同じお酒でも異なる味わいを持つお酒が生まれることをご存知でしょうか?お酒を搾る際、最初に流れ出る部分を「荒走り」、その次に流れ出る部分を「中垂れ」、最後に圧力をかけて搾り出す部分を「責め」と言います。それぞれに独特の個性があり、飲み比べると驚くほどの違いがあります。

まず「荒走り」は、まだ醪がしっかりと濾されていないため、荒々しく力強い味わいが特徴です。生まれたての勢いを感じさせるような、荒削りながらもフレッシュな風味を楽しむことができます。搾りたての醪のエネルギーがそのまま瓶詰めされたような、躍動感あふれる味わいと言えるでしょう。

次に「中垂れ」は、「荒走り」と「責め」の中間に位置するお酒です。醪が落ち着き、雑味が少ないため、すっきりとして繊細な味わいが特徴です。雑味が少なく、洗練された印象で、お酒本来の旨味をじっくりと味わうことができます。まるで澄み渡る空のような、清々しい飲み心地です。

最後に「責め」は、圧力をかけて搾り出すため、醪のあらゆる成分が凝縮されています。そのため、濃厚でコクのある味わいが特徴です。醪の旨味がぎゅっと詰まっており、奥深く複雑な風味を堪能できます。

このように、同じ醪から搾られたお酒でも、搾る段階によってこれほど味わいが変わるのは、日本酒の奥深い魅力の一つです。機会があれば、飲み比べてそれぞれの個性に触れてみてください。きっと新しい発見があるはずです。

| 搾りの段階 | 名称 | 味わい | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 最初 | 荒走り | 荒々しく力強い | 醪が濾されていない、荒削り、フレッシュ、生まれたての勢い |

| 中間 | 中垂れ | すっきりとして繊細 | 雑味が少ない、洗練された印象、お酒本来の旨味 |

| 最後 | 責め | 濃厚でコクのある | 圧力で搾り出す、醪の成分が凝縮、旨味が凝縮、奥深く複雑 |