醪の泡模様:日本酒醸造の神秘

お酒を知りたい

先生、『醪の状貌』って、泡の変化でいろいろ名前があるんですね。筋泡、水泡、岩泡…覚えるのが大変です!

お酒のプロ

そうだね、たくさん種類があるから大変に感じるかもしれないね。でも、お酒ができる過程で、泡の様子が変わることを昔の人はよく観察していたことが分かるよね。それぞれの泡の状態でお酒のでき具合が分かるんだ。

お酒を知りたい

泡の様子でお酒のでき具合が分かるんですか?例えば、岩泡の時はどんな状態なんですか?

お酒のプロ

岩泡は、発酵が盛んに進んでいる状態だよ。泡が盛り上がって岩のように見えることから、そう呼ばれているんだ。お酒の種類や作り方にもよるけど、岩泡の状態は、発酵がピークに近づいているサインの一つと言えるね。

醪の状貌とは。

お酒造りで使われる言葉『醪の状態』について説明します。お酒のもととなる液体の状態は、泡のない酵母以外の場合、糖が分解されアルコールになるにつれて泡の様子が変化していきます。仕込みから2~3日後には、液体の表面に線状の泡が現れ、これを筋泡と言います。さらに1~2日経つと、白くて軽い泡が一面に広がり、これを水泡と言います。水泡の後は、泡が次第に高くなり岩のような形になり、これを岩泡と言います。岩泡よりさらに泡が高くなった状態を高泡と言い、高泡が低くなっていく時期を落泡と言います。泡が落ちてシャボン玉のような泡が残る状態を玉泡と言い、玉泡が消えて液体の表面が見えている状態を地と言います。地の状態にはいくつか種類があり、表面に何も浮かんでいない場合は坊主、薄い膜が浮かんでいる場合はちりめん泡、または薄皮、米粒が分厚く浮かんでいる場合は厚蓋または飯蓋と言います。

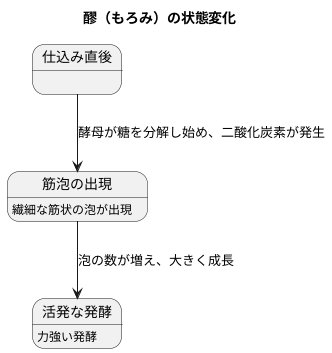

筋泡の出現

酒造りの工程で、醪(もろみ)の様子は、その出来を左右する重要な要素です。醪の表面に現れる泡は、発酵の状態を目に見える形で教えてくれる大切な指標となります。仕込みから数日経つと、醪の表面には筋状の泡が数本現れ始めます。これが筋泡と呼ばれるもので、静かな水面に一筋の風が通り過ぎた後のように、繊細な泡の筋が醪の表面を彩ります。まるで絹糸のような細く白い筋が、醪の表面をゆっくりと流れていく様子は、まさに発酵の始まりを告げる合図です。この筋泡の出現は、酵母が糖を分解し始め、二酸化炭素が発生し始めたことを示しています。

生まれたばかりの泡は、小さく力も弱く、その数も少ないですが、これは活発な発酵が始まる前の、静かな序章と言えるでしょう。この段階では、酵母はまだ数を増やしている最中で、本格的な活動はまだこれからです。醪の中では、酵母が糖を分解し、アルコールと二酸化炭素を生み出すという、目には見えない活発な活動が始まっています。やがて、この小さな泡は数を増し、次第に大きくなり、醪全体を覆うほどに成長していきます。そして、力強い発酵の段階へと進んでいくのです。筋泡は、まさに静寂から動への転換期、これから始まるダイナミックな発酵の幕開けを告げる、繊細ながらも力強いサインと言えるでしょう。泡の量や勢いは、発酵の進み具合を反映しており、杜氏はこれらの変化を注意深く観察することで、醪の状態を的確に把握し、最高の酒造りへと繋げていくのです。まるで赤ちゃんの産声のように、小さく儚い筋泡の出現は、新たな生命の誕生、すなわち美味しいお酒の誕生を予感させ、杜氏をはじめとする蔵人たちの心を躍らせる、特別な瞬間と言えるでしょう。

水泡の広がり

お酒造りの工程で、「水泡(みずあわ)」と呼ばれる白い泡の層が現れる段階があります。これは、お酒のもとである醪(もろみ)の表面に広がる現象で、筋泡と呼ばれる泡が現れて数日後に見られます。醪の表面全体が、まるで無数の白い小花が水面に浮かんでいるかのような、明るく華やかな光景となります。この水泡の出現は、発酵が順調に進んでいることを示す重要なサインです。

水泡が発生する仕組みは、酵母の活動と深く関わっています。酵母は、醪に含まれる糖分を分解してアルコールと二酸化炭素を生成します。この二酸化炭素が泡となって表面に浮かび上がり、無数の細かい泡が集まって水泡の層を形成するのです。水泡の一つ一つは小さく軽く、まるで綿菓子のような繊細さです。しかし、その数は膨大で、醪の表面を隙間なく覆い尽くします。

発酵の初期段階では、泡は比較的大きく、数は少ないですが、発酵が進むにつれて泡は細かくなり、数が増えていきます。そして、水泡の状態になったとき、泡は最も細かくなり、醪全体が白く輝くように見えます。この様子は、まさに「白い花の絨毯」と表現するにふさわしい美しさです。経験豊富な蔵人は、この水泡の状態を見るだけで、発酵の進み具合や醪の状態を正確に判断することができます。水泡の出現は、彼らにとって、長期間にわたる丁寧な作業が報われた喜びの瞬間であり、良質な酒ができる兆候なのです。

| 段階 | 泡の状態 | 発酵の状態 |

|---|---|---|

| 初期 | 泡が大きく、数は少ない | 発酵開始 |

| 中期 | 泡が細かくなり、数が増える | 発酵進行中 |

| 水泡発生時 | 泡は最も細かくなり、醪全体が白く輝く | 発酵順調 |

岩泡と高泡の盛り上がり

泡立ち具合を見ることで、お酒のでき具合がわかります。小さな泡立ちの時期を過ぎると、泡は次第に大きくなり、やがて岩のような形に成長していきます。この状態を岩泡と呼びます。まるで小さな白い岩が水面にいくつも浮かんでいるように見えます。泡の一つ一つが大きく、しっかりとした形をしているのが特徴です。これは、お酒のもととなるもろみの中で、酵母が元気に活動し始め、二酸化炭素を盛んに作り出している証拠です。

岩泡の状態からさらに時間が経つと、泡はますます成長し、高く盛り上がっていきます。この状態を高泡と呼びます。まるで白い岩山がそびえ立つように、力強く、迫力のある泡の姿は、発酵が最盛期を迎えていることを示しています。もろみの中は酵母で満ち溢れ、盛んに二酸化炭素が生まれています。そのため、泡はどんどん大きくなり、ついにはもろみの表面全体を覆い尽くすほどになります。この高泡の状態は、まさにお酒造りの山場と言えるでしょう。高泡の状態はそれほど長くは続きません。やがて泡は落ち着き始め、静かに発酵が進んでいきます。高泡の時期は、お酒造りの作業の中でも特に目が離せない大切な時間です。蔵人たちは、もろみの状態を注意深く観察し、最高の状態でお酒ができるように、細心の注意を払います。

| 泡の状態 | 泡の様子 | 発酵の状態 |

|---|---|---|

| 小さな泡立ち | 小さな泡 | 発酵初期 |

| 岩泡 | 岩のような形、大きくしっかりとした泡 | 酵母が元気に活動し始め、二酸化炭素を盛んに作り出している |

| 高泡 | 高く盛り上がった泡、もろみ全体を覆う | 発酵の最盛期、酵母で満ち溢れ、盛んに二酸化炭素が生まれている |

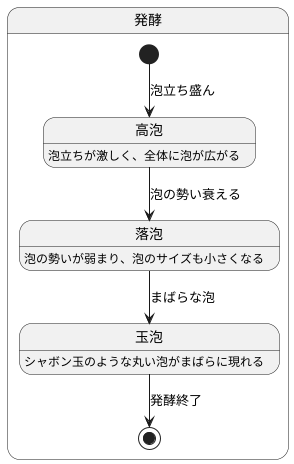

落泡と玉泡の静けさ

お酒造りにおいて、泡の様子は発酵の状態を知るための重要な手がかりとなります。盛んに泡立つ高泡の時期が過ぎると、泡は徐々に変化を始めます。泡の勢いは衰え、大きさも小さくなり、泡立ち全体の高さが低くなっていくのです。この状態を落泡(おちあわ)と呼びます。まるで嵐が過ぎ去っていくように、泡の激しさは静まり、醪の表面は落ち着きを取り戻していきます。

落泡の後、さらに時間が経つと、醪の表面にはシャボン玉のように丸く膨らんだ泡がまばらに残ります。この泡を玉泡(たまあわ)と呼びます。玉泡は、高泡や落泡に比べて数が少なく、泡立つ力も弱いため、醪の表面は静かで穏やかな印象を与えます。まるで静かな湖面に浮かぶ水玉のようです。玉泡の出現は、発酵が最終段階に近づいていることを示すサインです。酵母は活動を続けながらも、その勢いはピーク時と比べると穏やかになっています。醪の中では、アルコール発酵が最終段階へと進み、お酒の味わいが熟成していく大切な時間となっています。この静かな水面の下では、複雑な化学変化が今もなお進行しており、やがて美味しいお酒へと変化を遂げるのです。玉泡の静けさは、まさに発酵の最終章を告げる静寂と言えるでしょう。

地の現れと様々な模様

酒造りの工程において、醪(もろみ)の表面に浮かぶ泡や模様の様子を「地(じ)」と呼びます。この地の状態は、まるで生き物のように刻一刻と変化し、醪の状態を映し出す鏡のような存在です。醪の表面に何も浮かんでいない状態は「坊主(ぼうず)」と呼ばれ、静かで落ち着いた印象を与えます。これは発酵が穏やかに進んでいるサインであり、醪が健全な状態であることを示唆しています。

一方、醪の表面に薄い皮のようなものが浮かんでいる場合は「ちりめん泡」または「薄皮(うすかわ)」と呼ばれます。ちりめん泡は、まるで絹織物のように繊細な模様を描き出し、発酵が活発に進んでいることを示しています。蔵人はこの状態を注意深く観察し、発酵の勢いを的確に見極める必要があるのです。さらに、米粒が醪の表面に厚く層を成して浮かんでいる場合は「厚蓋(あつぶた)」または「飯蓋(めしぶた)」と呼ばれます。これは発酵が非常に盛んな状態であり、醪の内部では活発な活動が繰り広げられていることを示しています。まるで炊き立てのご飯のような見た目から、飯蓋という名前が付けられたのでしょう。

このように、地の状態は実に様々であり、坊主、ちりめん泡、厚蓋など、それぞれの模様は醪の状態を雄弁に物語っています。蔵人たちは長年の経験と知識に基づき、これらの微妙な変化を読み解き、醪の管理に活かしています。醪の表面に現れる水墨画のような模様は、自然の力と人間の技が織りなす、日本酒造りの繊細さと奥深さを象徴する芸術作品と言えるでしょう。

| 地の状態 | 別名 | 発酵の状態 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 坊主 | 穏やか | 醪の表面に何も浮かんでいない静かな状態。醪が健全であることを示唆。 | |

| ちりめん泡 | 薄皮 | 活発 | 絹織物のような繊細な模様。発酵が活発に進んでいるサイン。 |

| 厚蓋 | 飯蓋 | 非常に盛ん | 米粒が厚く層を成して浮かんでいる状態。炊き立てご飯のような見た目。 |

泡の観察の重要性

酒造りにおいて、醪の泡は、まさに発酵の状態を映し出す鏡のような存在です。泡立ち具合や泡の大きさ、きめ細やかさ、粘り気、色合い、消え方など、一つ一つに意味があり、それらを総合的に判断することで、発酵の進み具合や醪の健康状態を知ることができます。

まず、泡立ち具合は、発酵の活発さを示す重要な指標です。発酵が盛んな時は、勢いよく泡が立ち上り、まるで生きているかのように躍動します。逆に、泡立ちが弱ければ、発酵が進んでいない、あるいは何らかの問題が発生している可能性があります。経験豊富な蔵人は、この泡立ち具合を鋭く観察し、発酵のピークを的確に見極めます。

次に、泡の大きさや形状も重要な情報源です。きめ細かく均一な泡は、順調な発酵を示唆しています。一方、大きな泡や不揃いな泡は、発酵が不安定であることを示す場合もあります。また、泡の粘り気も重要な要素です。強い粘り気のある泡は、醪の濃度が高いことを示し、これは味わいに大きく影響します。

さらに、泡の色合いも、醪の状態を知る手がかりとなります。健康な醪からは、純白で美しい泡が生まれます。逆に、泡に濁りや変色が見られる場合は、雑菌の繁殖などの問題が発生している可能性があります。蔵人は、これらの変化を見逃さず、迅速な対応を行います。

そして、泡が消える速度も重要なポイントです。泡がすぐに消えてしまう場合は、発酵が弱まっている可能性があります。逆に、泡が長く残る場合は、発酵が順調に進んでいると考えられます。

このように、醪の泡は、様々な情報を蔵人にもたらしてくれます。蔵人は、長年の経験と勘を頼りに、これらの情報を総合的に判断し、温度管理や櫂入れなどの作業を適切に行います。そして、最適な発酵環境を維持することで、目指す味わいの日本酒を造り上げます。まさに、泡の観察は、蔵人の技術と経験が凝縮された職人技と言えるでしょう。

| 泡の特徴 | 状態 |

|---|---|

| 泡立ち具合が良い | 発酵が盛ん |

| 泡立ち具合が悪い | 発酵が進んでいない、または問題発生の可能性 |

| 泡が細かく均一 | 順調な発酵 |

| 泡が大きく不揃い | 発酵が不安定 |

| 泡に粘り気が強い | 醪の濃度が高い |

| 泡が純白 | 健康な醪 |

| 泡が濁っている・変色 | 雑菌繁殖などの問題発生の可能性 |

| 泡がすぐに消える | 発酵が弱まっている可能性 |

| 泡が長く残る | 発酵が順調 |