高縮麹とは?その原因と対策

お酒を知りたい

先生、『高縮麹』って、硬くて破精込みが悪い麹のことですよね?よくわからないのですが、もう少し詳しく教えていただけますか?

お酒のプロ

そうだね。『高縮麹』は硬くて、米粒が麹菌でうまく分解されていない麹のことだよ。例えるなら、お米を炊いたとき、芯が残って硬いご飯みたいだね。お酒造りで大切な酵素の力が弱く、もろみの中でも溶けにくいんだ。

お酒を知りたい

なるほど。硬いご飯みたいなのですね。でも、どうしてそんな麹になってしまうのですか?

お酒のプロ

蒸した米が硬すぎる、あるいは麹を作っている最中に水分が蒸発しすぎるのが原因だよ。水分が適切でないと、麹菌がうまく成長できないんだ。そして、高縮麹は、お酒を絞った後に残る酒粕の裏打ちという状態の原因にもなるんだよ。

高縮麹とは。

お酒造りで使う言葉に「高縮麹」というものがあります。これは、硬くて米粒がうまく砕けていない麹のことを指します。この麹は、お酒を作るのに必要な酵素の力が弱く、もろみの中で溶けにくいため、酒粕がうまくろ過できず、裏打ちと呼ばれる状態の原因になります。蒸米が硬すぎたり、麹作り中に蒸米から水分が抜けすぎたりすると、このような麹ができやすくなります。

高縮麹の全体像

高縮麹とは、日本酒造りに欠かせない麹の一種ですが、その名の通り縮こまったような硬い形状をしています。これは、麹菌の菌糸が米粒の表面で十分に生育できず、内部まで浸透していない状態です。理想的な麹は、米粒全体に菌糸が行き渡り、柔らかくほぐれるような状態であるべきですが、高縮麹は全く逆の特徴を持っています。

高縮麹の最大の問題点は、酵素力が弱いことです。麹は、米のデンプンを糖に変える酵素を作り出す役割を担っています。この糖が、酵母の働きによってアルコールへと変化していくため、麹の酵素力が高いほど、お酒造りはスムーズに進みます。しかし、高縮麹は酵素力が低いため、デンプンが十分に糖化されず、結果としてお酒の出来に影響を及ぼす可能性があります。

また、高縮麹は硬いため、醪(もろみ)の中でうまく溶けず、酒粕の裏打ちの原因となることがあります。裏打ちとは、酒粕の表面に白い斑点のような模様が現れる現象で、これは溶け残った高縮麹が原因です。裏打ちは、見た目にも悪く、品質の低下を示す指標となるため、日本酒造りにおいては避けなければなりません。

高縮麹が発生する原因は様々ですが、代表的なものとして、麹米の水分量や蒸米の温度管理の不適切さ、製麹環境の温度や湿度のムラなどが挙げられます。麹菌は、適切な環境で生育することで初めて良質な麹となります。そのため、これらの条件をしっかりと管理することが、高縮麹の発生を防ぐ上で重要となります。高縮麹を避けるためには、麹米の浸漬時間を適切に管理し、蒸米の温度を均一にすること、そして製麹室の温度と湿度を一定に保つことが重要です。

高縮麹は、日本酒造りの工程で様々な問題を引き起こす可能性があります。その原因を理解し、適切な対策を講じることで、良質な日本酒造りを目指すことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 形状 | 縮こまったような硬い形状。菌糸が米粒内部まで浸透していない。 |

| 酵素力 | 弱い。デンプンが糖に十分変換されない。 |

| 醪への影響 | 溶け残って酒粕の裏打ちの原因となる。 |

| 発生原因 | 麹米の水分量、蒸米の温度管理、製麹環境の温湿度ムラなど。 |

| 対策 | 麹米の浸漬時間管理、蒸米温度の均一化、製麹室温湿度の一定保持。 |

高縮麹発生の原因

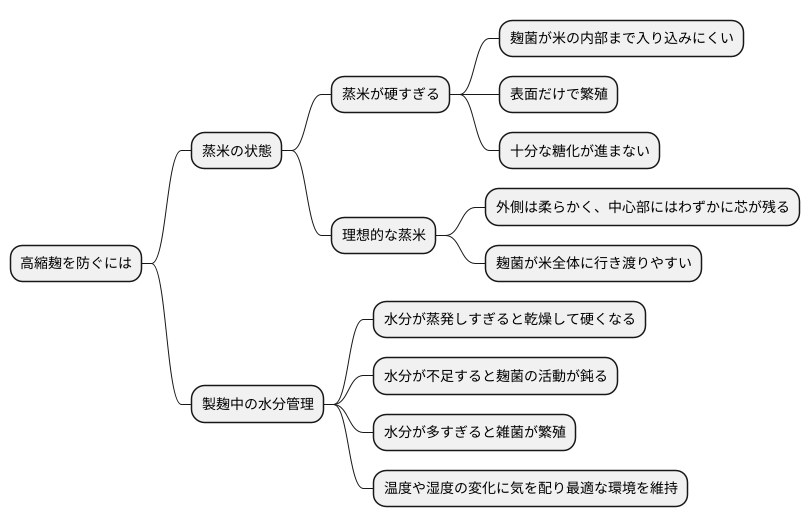

酒造りのカギを握る麹造りにおいて、麹が固く縮んでしまう「高縮麹」は、酒質に悪影響を与えるため、注意が必要です。この高縮麹が発生する原因は、主に蒸米の状態と製麹中の水分管理の二点が挙げられます。

まず、蒸米の状態についてですが、蒸米が硬すぎる場合、麹菌が米の内部まで入り込みにくく、表面だけで繁殖してしまうため、高縮麹になりやすいのです。麹菌は、蒸米のでんぷんを糖に変える役割を担っていますが、蒸米が硬いと、この働きがうまくいかず、十分な糖化が進みません。表面だけが糖化された状態となり、結果として固く縮んだ麹になってしまうのです。理想的な蒸米は、外側は柔らかく、中心部にはわずかに芯が残る程度で、麹菌が米全体に行き渡りやすい状態です。蒸米の硬さを適切に調整することで、高縮麹の発生を抑えることができます。

次に、製麹中の水分管理についてですが、麹菌の生育には適切な水分が必要不可欠です。製麹中に水分が蒸発しすぎると、麹は乾燥して硬くなり、高縮麹になりやすい状態になります。麹菌は、適度な湿度の中で活発に活動します。水分が不足すると、麹菌の活動が鈍くなり、十分な糖化が進まず、高縮麹になってしまいます。逆に、水分が多すぎると雑菌が繁殖しやすくなり、これもまた良質な麹を得る妨げとなります。製麹中は、温度や湿度の変化に気を配り、麹菌にとって最適な環境を維持することが重要です。

高縮麹を防ぐためには、蒸米の硬さ調整と製麹中の水分管理を徹底することが大切です。これらのポイントを踏まえ、細心の注意を払うことで、良質な麹を造り、美味しいお酒を醸すことができるのです。

蒸米の硬さへの対処法

酒造りの最初の工程である米の蒸しの良し悪しは、その後の工程全体、そして最終的なお酒の味わいに大きく影響します。特に蒸米の硬さは、麹の出来に直結するため、細心の注意が必要です。麹の品質を左右する高縮麹の発生も、蒸米の硬さと深い関わりがあります。

まず、蒸米の硬さを左右する大きな要因の一つに、米の吸水時間の長さがあります。米を蒸す前に、水に浸して吸水させる工程がありますが、この時間が短すぎると、米の中心部まで十分に水分が行き渡りません。結果として、中心部が硬いままの蒸米が出来上がってしまい、均一に麹菌が繁殖することが難しくなります。反対に、吸水時間が長すぎると米粒全体が水を吸い込み過ぎて柔らかくなり、これもまた麹造りに適しません。柔らかすぎる蒸米は、麹菌の繁殖には適していても、扱いにくく、品質の安定した麹を造ることが難しくなります。最適な吸水時間は、使用する米の品種や季節、気温、水温など様々な条件によって変化するため、長年の経験と、その時々の状況に応じた的確な判断が求められます。

蒸米の温度も重要な要素です。蒸し上がった米の温度が低いと、麹菌がうまく繁殖せず、高縮麹が発生しやすくなります。高縮麹とは、麹菌の菌糸が米粒の表面に密集して膜状に広がり、米粒内部への菌糸の伸長が阻害された状態を指します。高縮麹は、酵素力が弱く、質の高いお酒造りには適しません。蒸米の温度を適切に保つためには、蒸し器の性能や蒸気量、蒸す時間などを調整する必要があります。また、蒸し上がった米を放冷する際にも、急激な温度変化を避けるよう注意が必要です。 適切な温度管理は、麹菌の生育を促し、高縮麹の発生を抑えるために不可欠です。

このように、米の吸水時間と蒸米の温度の管理は、高縮麹の発生を予防し、良質な麹を造る上で非常に大切です。これらの要素を適切に調整することで、風味豊かで質の高いお酒造りのための土台を築くことができるのです。

| 要因 | 状態 | 蒸米の状態 | 麹への影響 |

|---|---|---|---|

| 吸水時間 | 短い | 中心部が硬い | 麹菌が均一に繁殖しない |

| 長い | 柔らかすぎる | 扱いにくく、品質が安定しない | |

| 蒸米の温度 | 低い | – | 麹菌が繁殖せず、高縮麹が発生しやすい |

製麹中の水分管理

麹造りにおいて、水分管理は極めて重要です。麹の出来を左右するだけでなく、特に乾燥し過ぎた高縮麹の発生を抑制するためには、適切な水分量の維持が欠かせません。高縮麹は硬く締まり、酵素の力が弱いため、良いお酒は造れません。

麹造りの水分管理で最も大切なのは、麹室の温度と湿度の調節です。麹室の環境は麹の水分量に直接影響を与えます。温度が高過ぎると、麹の水分が蒸発しやすくなり、乾燥が進み高縮麹になりがちです。反対に、湿度が高過ぎると麹が水分を含み過ぎてしまい、これも雑菌の繁殖などを招き、良い麹とはいえません。麹菌が元気に育つ最適な温度と湿度を保つことで、高縮麹の発生を抑え、質の良い麹を造ることができます。麹菌の種類や造りたい麹のタイプによって最適な温度と湿度は異なりますので、注意が必要です。

麹を定期的に混ぜることも、水分管理には大切です。麹全体を混ぜることで、水分を均一に保ち、部分的な乾燥を防ぎます。表面が乾いていても、内部は適度な水分量であることも多いため、丁寧に混ぜることが重要です。人手で行うこともありますが、機械で自動的に混ぜる設備も普及してきています。

さらに、麹の表面が乾燥している場合は、霧吹きで水を吹きかけるのも効果的です。ただし、吹きかけ過ぎると水分過多になるので、少量ずつ、様子を見ながら行うことが大切です。麹の状態をよく観察し、乾き具合に合わせて水分を補給することで、高縮麹の発生を予防し、良質な麹を育てることができます。

このように、麹室の環境管理、定期的な攪拌、そして霧吹きによる水分補給など、様々な方法を組み合わせて、製麹中の水分管理を徹底することで、美味しいお酒造りに繋がる良質な麹を造ることが可能になります。

| 管理項目 | 詳細 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 麹室の温度と湿度 | 麹菌の生育に最適な温度と湿度を維持する | 麹の水分量の適切な維持、高縮麹の発生抑制 | 温度が高すぎると乾燥、湿度が高すぎると水分過多になりやすい 麹菌の種類や造りたい麹のタイプによって最適値が異なる |

| 麹の攪拌 | 麹全体を定期的に混ぜる(手動または機械) | 水分の均一化、部分的な乾燥防止 | 表面が乾いていても内部は適度な水分量であることが多い |

| 霧吹き | 麹の表面が乾燥している場合に水を吹きかける | 乾燥防止、高縮麹の発生予防 | 吹きかけすぎると水分過多になるため、少量ずつ様子を見ながら行う |

高縮麹を防ぐ重要性

日本酒造りにおいて、麹は酒の味を決める重要な役割を担っています。良質な麹は、米のデンプンを糖に変え、酵母がアルコールを作るための大切な養分となります。しかし、麹造りの過程で、米粒が縮んで硬くなってしまう「高縮麹」という現象が起こることがあります。これは、日本酒の品質に大きな影響を与えるため、防ぐことが非常に重要です。

高縮麹は、まず醪(もろみ)の溶解性を低下させます。醪とは、蒸米、麹、水などを混ぜて発酵させたもので、日本酒の原料となるものです。高縮麹が含まれる醪は均一に溶けにくく、発酵が円滑に進まない原因となります。また、酒粕がタンクの裏側にべっとりとこびり付く「裏打ち」という現象も引き起こします。これは、タンクの洗浄を困難にするだけでなく、雑菌の繁殖を招き、酒質の低下につながる可能性があります。

さらに、高縮麹は日本酒の香味にも悪影響を及ぼします。麹が適切に作られていないと、雑味や渋み、えぐみなどの好ましくない風味が生じることがあります。これらの雑味は、日本酒本来の繊細な味わいを損ない、消費者の満足度を低下させる原因となります。

高縮麹の発生を抑制するためには、麹の状態を常に注意深く観察し、温度や湿度、蒸米の水分量などを適切に管理することが不可欠です。麹菌の生育状況を細かく見極め、必要に応じて調整することで、高縮麹の発生を未然に防ぐことができます。 長年の経験と技術に基づいた的確な判断と対応こそが、高品質な日本酒造りの鍵となります。杜氏の腕の見せ所は、まさにこのような繊細な管理にあると言えるでしょう。丹精込めて作られた良質な麹は、日本酒に豊かな香りと深い味わいを生み出し、多くの人々を魅了する美酒へと導きます。

| 高縮麹の影響 | 詳細 |

|---|---|

| 醪(もろみ)の溶解性低下 | 醪が均一に溶けにくくなり、発酵が円滑に進まない。 |

| 裏打ち | 酒粕がタンクの裏側にこびり付き、洗浄を困難にし、雑菌の繁殖を招き、酒質低下につながる可能性がある。 |

| 香味への悪影響 | 雑味、渋み、えぐみなどの好ましくない風味が生じ、日本酒本来の繊細な味わいを損なう。 |

まとめ

日本酒造りで目指すのは、良質な麹作りです。しかし、時に麹の表面が縮れて硬くなる「高縮麹」という現象が発生し、酒造りの大きな妨げとなります。高縮麹は、雑菌の繁殖を招き、酒質の低下に繋がるため、発生を防ぐ対策が重要です。

高縮麹が発生する原因は様々ですが、蒸米の状態が大きく影響します。蒸米が硬すぎると、麹菌が米の内部まで均一に繁殖することができず、表面だけが縮れてしまいます。逆に柔らかすぎると、蒸米がべとつき、麹菌の生育に必要な酸素供給が阻害され、これも高縮麹の原因となります。そのため、蒸米の吸水時間や温度を適切に管理し、麹菌にとって最適な硬さに仕上げる必要があります。蒸米の硬さは、指で軽く押さえてみて、弾力がありつつも潰れる程度の硬さが理想的です。

また、製麹中の環境管理も重要です。麹室の温度や湿度は、麹菌の生育に大きな影響を与えます。温度が高すぎると麹菌の活動が過剰になり、高縮麹になりやすいです。逆に低すぎると、麹菌の生育が遅れ、雑菌が繁殖するリスクが高まります。さらに、麹の内部の温度や湿度を均一にするために、定期的に麹を攪拌する作業も欠かせません。麹を丁寧にほぐすことで、麹菌が米全体に広がり、均一に生育することができます。

杜氏の経験と技術も、高縮麹対策には欠かせません。長年の経験で培われた勘と技術は、蒸米の状態や麹室の環境を的確に判断し、最適な管理を行う上で非常に重要です。さらに、日々変化する環境に合わせて、蒸米の吸水時間や麹室の温度、湿度を微調整することで、高縮麹の発生を未然に防ぐことができます。高縮麹対策は、日本酒造りの品質向上に直結する重要な課題であり、杜氏の技術と経験、そして絶え間ない努力によって、高品質な日本酒造りが支えられています。

| 要因 | 問題 | 対策 |

|---|---|---|

| 蒸米の状態(硬すぎる) | 麹菌が米内部まで均一に繁殖できない → 表面だけが縮れる | 吸水時間や温度を適切に管理し、最適な硬さにする |

| 蒸米の状態(柔らかすぎる) | 蒸米がべとつき、酸素供給が阻害される | 吸水時間や温度を適切に管理し、最適な硬さにする |

| 麹室の温度(高すぎる) | 麹菌の活動が過剰になる | 温度・湿度を適切に管理する |

| 麹室の温度(低すぎる) | 麹菌の生育が遅れ、雑菌繁殖のリスクが高まる | 温度・湿度を適切に管理する |

| 麹の攪拌不足 | 麹菌が米全体に広がらない | 定期的に麹を攪拌し、麹菌を米全体に広げる |