前緩後緩型発酵:醪管理の注意点

お酒を知りたい

先生、「前緩後緩型」って、お酒の種類ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類ではなく、お酒のもとになる「もろみ」の発酵の進み方の種類だよ。お酒造りの工程で、米や麦などを発酵させて「もろみ」を作るんだけど、その発酵の進み方がいくつかあるんだ。「前緩後緩型」は、その中の一つの型だよ。

お酒を知りたい

なるほど。「もろみ」の発酵の仕方…でも、どんな発酵の仕方なんですか?

お酒のプロ

簡単に言うと、発酵の勢いが全体的に弱いタイプだよ。「前緩」は発酵の前半で温度があまり上がらないことを、「後緩」は後半で糖分がアルコールに変わるのが遅いことを意味しているんだ。だから、最終的にできるお酒のアルコール度数も低めになるんだよ。

前緩後緩型とは。

お酒のもろみ(お酒のもととなる液体)の発酵の仕方には色々な種類がありますが、その中の一つに『前緩後緩型』というものがあります。これは、もろみの発酵の最初の段階で温度があまり上がらず、後半の段階でもボーメ度(糖度を表す数値)があまり下がらないため、結果としてアルコールがあまり作られない発酵のタイプです。

発酵の型とは

お酒造りにおいて、発酵は最も肝心な工程と言えるでしょう。小さな生き物である酵母が、糖を分解して、私たちが楽しむお酒の素となるアルコールと、泡立ちの元となる炭酸ガスを生み出す変化は、まさに神秘的です。この発酵の進み方、つまり発酵の型は、お酒の種類や風味を決める大きな役割を担っています。仕込みの温度変化やアルコールが生まれる速さなどによって、発酵の型はいくつか種類に分けることができます。代表的なものとしては、順調に発酵が進む標準型があります。これは、まるで教科書通りに、落ち着いた様子で発酵が進んでいく型です。次に、初期の発酵が非常に盛んな前急型があります。こちらは、まるで駆け出しの若者のように、最初の勢いがとても強い型です。そして、今回詳しくお話するのは、前緩後緩型です。これは、発酵の始まりと終わりがゆっくりで、その間は比較的穏やかに進む型です。これらの型をきちんと理解することは、お酒を仕込む上でとても大切です。発酵の様子をしっかりと見極め、適切な管理を行うことで、目指すお酒の品質を保つことができるのです。それぞれの型の特徴を把握し、それに合わせた対応をすることで、美味しいお酒を造ることができるのです。前緩後緩型は、発酵の初期と終期が穏やかで、中間は標準型のように比較的安定した発酵が続くのが特徴です。この型の魅力は、ゆっくりと時間をかけて発酵が進むため、複雑で奥深い風味を持つお酒が生まれる可能性を秘めている点です。しかし、一方で、発酵期間が長くなるため、雑菌の繁殖などのリスクも高まります。そのため、仕込みの温度管理や衛生管理には、より一層の注意が必要です。特に、発酵の初期段階では、酵母の活動を活発化させるために、適切な温度管理が重要になります。また、終期段階では、発酵が緩やかになるため、長期熟成を見据えた管理が求められます。このように、前緩後緩型は、繊細な管理が必要な反面、個性豊かなお酒を生み出すことができる、魅力的な発酵の型と言えるでしょう。

前緩後緩型の特徴

お酒造りにおいて、発酵は最も重要な工程の一つであり、その進み具合は最終的なお酒の味わいを大きく左右します。発酵の進み方には様々な型がありますが、その中の一つに「前緩後緩型」と呼ばれるものがあります。これは、発酵の初期と終盤の両方で、そのスピードが緩やかになるという特徴を持っています。

まず、発酵の初期段階では、醪(もろみ)の温度上昇が緩やかです。通常、酵母は糖を分解してアルコールと炭酸ガスを生成する際に熱を発生させ、醪の温度は上昇します。しかし、前緩後緩型ではこの温度上昇が緩やかであるため、酵母の活動が活発に行われていないことが推測されます。

次に、発酵の終盤においても、ボーメ度(糖度)の低下が遅いという特徴が見られます。ボーメ度は醪に含まれる糖分の濃度を示す指標であり、発酵が進むにつれて酵母が糖を消費するため、数値は低下していきます。前緩後緩型ではこの低下のスピードが遅いため、糖が十分にアルコールに変換されていないことが分かります。結果として、最終的なアルコール度数が低くなる傾向があります。

このような前緩後緩型の発酵になってしまう原因としては、いくつか考えられます。まず、酵母の種付け量が不足している場合、発酵の初期段階で酵母が十分に増殖できず、活発な活動に至らないことがあります。また、醪の温度管理が不適切で、酵母にとって活動しにくい環境になっている可能性もあります。さらに、醪の栄養不足も原因の一つとして挙げられます。酵母は糖以外にも様々な栄養素を必要とするため、醪に十分な栄養が含まれていないと、酵母の活動が阻害されることがあります。これらの要因が重なり、前緩後緩型の発酵となり、風味の薄い、物足りないお酒になってしまうのです。仕込みの際には、これらの点に注意を払い、酵母が活発に活動できる環境を整えることが大切です。

| 発酵段階 | 特徴 | 推測される原因 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 醪の温度上昇が緩やか | 酵母の活動が不活発 | 最終的なアルコール度数が低い 風味の薄いお酒 |

| 終盤 | ボーメ度(糖度)の低下が遅い | 糖が十分にアルコールに変換されていない | |

| 前緩後緩型発酵の要因 | |||

|

|||

原因と対策

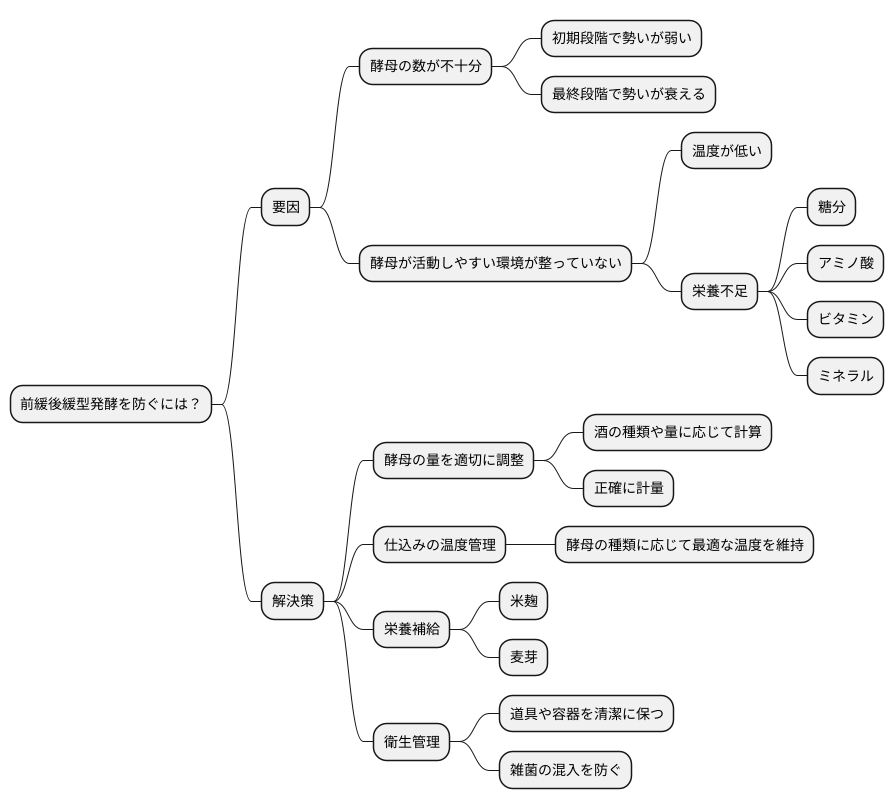

お酒造りにおいて、発酵が順調に進まないことは大きな問題です。特に、最初と最後の段階で発酵の勢いが弱い「前緩後緩型発酵」は、お酒の味わいに悪影響を及ぼす可能性があります。この現象は、いくつかの要因が複雑に絡み合って起こると考えられます。

まず、酵母の数が十分でないことが挙げられます。お酒造りでは、最初に少量の酵母を仕込み、増殖させて発酵を進めます。この最初の酵母の量が少ないと、発酵の初期段階で勢いが弱まり、なかなか活発になりません。さらに、発酵の最終段階でも、酵母が十分に増殖していないため、勢いが衰えてしまいます。

次に、酵母が活動しやすい環境が整っていないことも原因となります。酵母は生き物ですから、活動するための適切な温度や栄養が必要です。仕込みの温度が低すぎると、酵母の活動が鈍くなり、発酵が緩慢になります。また、酵母が栄養不足に陥ると、増殖が阻害され、発酵が停滞する原因となります。具体的には、糖分やアミノ酸、ビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足すると、酵母の活動に支障をきたします。

これらの問題を解決するためには、まず酵母の量を適切に調整することが重要です。仕込むお酒の種類や量に応じて、最適な酵母の量を計算し、正確に計量して加える必要があります。また、仕込みの温度管理も徹底しなければなりません。酵母の種類によって最適な温度は異なりますが、常に適切な温度範囲を維持することで、酵母の活動を活性化させることができます。さらに、必要に応じて栄養を補給することも効果的です。米麹や麦芽などを加えることで、酵母に必要な栄養素を供給し、発酵を促進することができます。

最後に、衛生管理も大切です。雑菌が繁殖すると、酵母の活動が阻害され、発酵がうまく進まなくなります。仕込みの道具や容器を清潔に保ち、雑菌の混入を防ぐことで、健全な発酵を維持することができます。これらの対策を適切に行うことで、前緩後緩型発酵を防ぎ、美味しいお酒を造ることができます。

適切な温度管理

お酒造りにおいて、温度管理は非常に大切です。温度によってお酒の出来栄えが大きく左右されるからです。特に、酵母が活躍する発酵の段階では、温度の変化に細心の注意を払う必要があります。この工程で温度管理を怠ると、発酵にムラが生じ、味が安定しないお酒になってしまうことがあります。これを「前緩後緩型発酵」と言います。

発酵の初期段階では、酵母が元気に活動できる温度を保つことが重要です。酵母は生き物なので、あまりに寒いと活動が鈍くなり、逆に暑すぎても弱ってしまいます。ちょうど良い温度で、酵母が心地よく働ける環境を整えることで、発酵は順調にスタートを切ることができます。

発酵が進むにつれて、お酒のもとである醪(もろみ)の温度は徐々に上がっていきます。これは、酵母が活動する際に熱を発生するためです。醪の温度が上がりすぎると、酵母の活動が抑えられてしまうため、注意が必要です。このため、適切な温度範囲を保つために、醪を冷やす装置や、逆に保温するための材料などを用いて、温度を調整します。

醪の温度は、常にこまめに確認することが大切です。温度計を使って醪の温度を測り、必要に応じて冷却や保温を行います。醪の状態を常に把握し、適切な温度を維持することで、発酵の進み具合を調整することができます。こうして、目指す味に近づけ、安定した品質のお酒を造ることができるのです。 温度管理は、まさに美味しいお酒造りの要と言えるでしょう。

| 発酵段階 | 温度の影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 初期 | 酵母の活動開始 低温:活動鈍化 高温:酵母弱体化 |

最適温度の維持 |

| 進行中 | 醪の温度上昇(酵母の活動熱) 高温:酵母の活動抑制 |

冷却装置、保温材による温度調整 |

| 全般 | 温度変化による発酵ムラ、味安定性低下(前緩後緩型発酵) | こまめな温度測定、冷却・保温の実施 |

栄養補給の重要性

お酒造りにおいて、酵母は主役です。良いお酒を造るためには、酵母が元気に活動できる環境を作ってあげることが何よりも大切です。酵母の活動にとって欠かせないのが栄養です。糖分は酵母の主要なエネルギー源ですが、それだけでは十分ではありません。酵母がしっかりと増殖し、活発に発酵を行うためには、糖分以外にも様々な栄養素が必要です。

特に重要な栄養素が窒素です。窒素は酵母の増殖に不可欠な成分であり、不足すると酵母の増殖が遅れ、発酵も停滞してしまいます。また、タンパク質の合成にも関わってくるため、お酒の香味にも影響を与えます。

リンもまた、酵母の活動に欠かせない栄養素です。リンは酵母の細胞膜や核酸の構成成分であり、エネルギー代謝にも深く関わっています。リンが不足すると、発酵速度が低下するだけでなく、お酒の香味にも悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、ビタミン類も酵母の生育には必要不可欠です。ビタミンは酵母体内で様々な酵素の働きを助ける補酵素として機能しており、不足すると発酵がスムーズに進みません。ビタミン不足は、発酵の遅延や停止につながることもあります。

もし、醪(もろみ)の中にこれらの栄養素が不足していると、酵母の活動は鈍くなり、発酵がなかなか進まない「前緩後緩型発酵」と呼ばれる状態に陥る可能性があります。前緩後緩型発酵は、お酒の品質を低下させる大きな原因となります。

そこで重要となるのが栄養補給です。醪の中に不足している栄養素を補うことで、酵母の活動を活発化させ、安定した発酵を促すことができます。栄養補給には、市販の酵母栄養剤を使用する方法が簡便で確実です。また、米麹や酒母には、酵母に必要な栄養素が豊富に含まれています。これらをうまく活用することで、酵母が元気に活動できる環境を整えることができます。

栄養バランスのとれた醪を作ることは、安定した発酵を促し、最終的に品質の高いお酒を造ることに繋がります。栄養補給は手間がかかりますが、美味しいお酒を造るためには欠かせない大切な作業と言えるでしょう。

| 栄養素 | 役割 | 不足時の影響 |

|---|---|---|

| 糖分 | 主要なエネルギー源 | 記載なし |

| 窒素 | 酵母の増殖に不可欠、タンパク質合成 | 酵母の増殖遅延、発酵停滞、香味への影響 |

| リン | 細胞膜・核酸の構成成分、エネルギー代謝 | 発酵速度低下、香味への悪影響 |

| ビタミン類 | 酵素の働きを助ける補酵素 | 発酵の遅延・停止 |

栄養不足による前緩後緩型発酵は、お酒の品質低下につながるため、米麹や酒母、酵母栄養剤などで栄養補給を行うことが重要。

衛生管理の徹底

酒造りは、繊細な生き物である酵母を育て、その働きによって生まれる芸術です。 この芸術を完成させるためには、雑菌という名の邪魔者を排除し、酵母にとって理想的な環境を維持することが何よりも重要になります。 これが、酒造りにおいて衛生管理が徹底的に行われる理由です。

酒造りの過程では、蒸米や麹、水が混ぜ合わさり、醪(もろみ)となります。この醪は、酵母にとって栄養豊富な培養液であると同時に、雑菌にとっても格好の増殖場所となります。もし醪に雑菌が繁殖してしまうと、酵母の働きが阻害され、発酵が順調に進まなくなってしまいます。その結果、せっかくの醪の品質が劣化し、雑味や異臭が生じ、場合によっては腐敗してしまうこともあります。

雑菌による影響は、酵母の活動が弱い時に特に顕著に現れます。 例えば、前緩後緩型発酵のように、初期と終盤で酵母の活動が穏やかなタイプの酒造りでは、雑菌の増殖スピードに酵母が負けてしまい、酒質に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

このような事態を防ぐためには、徹底した衛生管理が欠かせません。具体的には、醪を仕込むタンクや配管、櫂棒などの醸造器具はもちろんのこと、蔵内の床や壁、作業者の手や衣服に至るまで、常に清潔な状態を保つ必要があります。また、定期的に消毒剤を使用して、目に見えない雑菌も徹底的に除去することが重要です。蔵人たちは、酒造りの期間中、衛生管理に細心の注意を払い、雑菌の繁殖を抑制することで、酵母が健全に活動できる環境を維持し、高品質な酒を造り上げることに全力を注いでいます。 清潔な環境は、美味しい酒を生み出すための、なくてはならない条件なのです。