酒造りの要、槽口:酒の誕生を見守る

お酒を知りたい

先生、『槽口(ふなくち)』って、お酒を作る時に使う道具の名前ですよね?どんなものかよく分からないので教えてください。

お酒のプロ

そうだね。『槽口(ふなくち)』はお酒、特に日本酒を造る時に使う道具の一部だよ。お酒を搾る大きな桶のようなものを『酒槽(さかぶね)』と言うんだけど、その酒槽からお酒が出てくる口の部分のことを『槽口』と言うんだ。

お酒を知りたい

お酒が出てくる口なんですね!蛇口みたいなものですか?

お酒のプロ

そうだね、蛇口のように酒槽からお酒が出てくる部分だよ。ただ、蛇口とは違って、栓を開け閉めするようなものではなく、酒袋を積み重ねて上から圧力をかけてお酒を搾っていく過程で、自然と酒槽の下部にある口からお酒が出てくるんだ。その出口部分を槽口と言うんだよ。他にも、亀の口に似ていることから『亀口(かめくち)』や、樋のようにお酒が流れ出てくる様子から『樋口(ひのくち)、銚子口(ちょうしぐち)』などとも呼ばれているよ。

槽口とは。

お酒造りの時に、お酒を搾る大きな桶(おおけ)のようなものから、お酒が出てくる口について説明します。この口は桶の側面の下の方についていて、「槽口(ふなくち)」、「亀口(かめくち)」、「樋口(ひのくち)」、「銚子口(ちょうしぐち)」など、色々な呼び方があります。

槽口とは

お酒造りにおいて、お酒を搾る工程は、まさに新しい命の誕生に立ち会うような、厳かで大切な瞬間です。発酵を終えた醪(もろみ)の中に眠る、芳醇な味わいを秘めたお酒を、外の世界へと導き出すのが「槽口(ふなくち)」です。槽口とは、酒槽と呼ばれる大きな桶の側面、下部に設けられた小さな出口のことです。

酒槽の中に仕込まれた醪は、酵母が糖分をアルコールに変える発酵という過程を経て、ゆっくりと熟成していきます。やがて発酵を終えた醪は、いよいよ搾りの工程へと進みます。この時、醪は、袋にも似た大きな布に包まれ、丁寧に酒槽の中に積み重ねられます。上から優しく圧力をかけることで、醪の中の清酒がゆっくりと絞り出されていきます。そして、その清酒が流れ出る出口こそが、槽口なのです。

生まれたばかりのお酒は、槽口から一滴一滴、まるで生命の雫のように流れ落ち、やがて細い糸のように連なり、ついには豊かな流れとなって、受け口へと注がれていきます。槽口から流れ出るお酒の色は、醪の種類や発酵の具合によって微妙に異なり、黄金色に輝くこともあれば、乳白色の柔らかな光を放つこともあります。その様子は、まるで神秘的な儀式を見ているようで、私たちに酒造りの奥深さと、そこに込められた職人たちの想いを伝えてくれます。

槽口の形状や大きさ、そしてその数は、酒蔵によって異なり、それぞれの酒蔵の伝統や製法が反映されています。また、槽口の管理も非常に重要です。清潔に保つことはもちろん、お酒の流れを調整することで、雑味のないクリアな味わいを引き出す技術も必要とされます。槽口は、単なる出口ではなく、お酒の品質を左右する重要な役割を担っているのです。まさに、酒造りの職人たちの技術と経験が、この小さな出口に凝縮されていると言えるでしょう。

呼び方の種類

お酒を搾るための槽の出口部分は、酒蔵がある場所やそれぞれの蔵元の風習によって様々な名前で呼ばれています。「槽口(ふなくち)」という一般的な呼び名の他に、「亀口(かめくち)」、「樋口(ひのくち)」、「銚子口(ちょうしぐち)」といった呼び名も存在します。これらの多様な呼び名は、その形の特徴や使い方、あるいは地域に根付いた歴史や文化を反映していると考えられます。

例えば、「亀口」という呼び名は、槽口の形が亀の口を思わせることに由来すると言われています。亀は長寿の象徴であり、縁起の良い生き物として古くから大切にされてきました。酒造りにおいても、良いお酒がたくさんできることを願って、縁起を担いで「亀口」と呼ぶようになったのかもしれません。

また、「樋口」という呼び名は、槽口から流れ出るお酒を樋で受けることに由来する説があります。樋は、雨水などを流すために屋根などに設置されるもので、お酒を搾る工程においても、流れ出るお酒を集めるために樋が用いられることがあります。その様子から、「樋口」という呼び名が生まれたと考えられます。

さらに、「銚子口」という呼び名は、銚子でお酒を受け止めることに由来する説があります。銚子は、お酒を注ぐための道具であり、酒造りにおいても重要な役割を担っています。槽口から流れ出るお酒を銚子で受け止める様子から、「銚子口」という呼び名が生まれたのかもしれません。

このように、お酒を搾るための槽の出口部分には様々な呼び名があり、それぞれに歴史や文化的な背景があります。これらの呼び名を知ることで、酒造りの多様性や奥深さをより一層感じることができ、日本酒への興味もより深まるのではないでしょうか。

| 呼び名 | 由来 |

|---|---|

| 槽口(ふなくち) | 一般的な呼び名 |

| 亀口(かめくち) | 槽口の形が亀の口に似ていることから。亀は長寿の象徴であり、縁起が良いとされる。 |

| 樋口(ひのくち) | 槽口から流れ出るお酒を樋で受けることから。 |

| 銚子口(ちょうしぐち) | 槽口から流れ出るお酒を銚子で受け止めることから。 |

上槽工程での役割

お酒造りの最終段階、醪(もろみ)からお酒を搾り出す工程を上槽(じょうそう)と言います。この上槽という工程において、お酒の出口となる槽口(ふなくち)は、まさに心臓部と言えるほど重要な役割を担っています。お酒の種類や蔵元の伝統によって様々な上槽方法が存在しますが、いずれの方法でも槽口の存在は欠かせません。

古くから伝わる袋吊(ふくろづり)と呼ばれる方法では、醪を布袋に詰め込み、重力によって自然に滴り落ちる雫を集めます。この時、布袋の口が槽口の役割を果たします。一滴一滴、大切に搾り出されたお酒は、この槽口から流れ出てきます。まるで生まれたばかりの赤子が産声をあげるように、槽口から滴るお酒は、新たな命の誕生を思わせる神秘的な光景です。静かに滴る雫を見つめることで、杜氏(とうじ)は醪の状態を把握し、お酒の出来栄えを予測します。

一方、現代の酒造りでは、自動圧搾機(じどうあっさくき)が広く用いられています。この方法では、醪に圧力をかけて搾るため、より効率的にお酒を搾り出すことができます。自動圧搾機にも槽口は存在し、そこからはお酒の量や流れ出る速さを調整することで、お酒の品質を管理しています。杜氏は、槽口から流れ出るお酒の様子を注意深く観察することで、最適な圧力や時間を判断し、目指すお酒の味わいを作り出します。お酒の色合いや透明度、流れ出る勢いなど、槽口から得られる情報は、杜氏にとって貴重な判断材料となります。

このように、上槽工程において、槽口はお酒の出口であると同時に、お酒の品質を見極めるための窓でもあるのです。伝統的な方法から現代的な方法まで、あらゆる上槽方法において、槽口は重要な役割を担い、美味しいお酒造りを支えています。

| 上槽方法 | 槽口の役割 | 杜氏の役割 | その他 |

|---|---|---|---|

| 袋吊(ふくろづり) | 布袋の口が槽口となる。お酒は重力によって自然に滴り落ちる。 | 滴る雫を観察し、醪の状態やお酒の出来栄えを予測する。 | 伝統的な方法。 |

| 自動圧搾機(じどうあっさくき) | お酒の量や流れ出る速さを調整することでお酒の品質を管理。 | お酒の色合いや透明度、流れ出る勢いなどを観察し、最適な圧力や時間を判断する。 | 現代的な方法。効率的に搾ることができる。 |

酒造りの歴史と伝統

お酒造りの歴史は、稲作文化とともに始まりました。弥生時代にはすでに米を原料としたお酒が存在したと考えられており、長い年月をかけて技術が発展し、現在の洗練された製法へと繋がっています。お酒造りは単なる醸造作業ではなく、神への感謝や祈りを捧げる神聖な儀式として捉えられていました。その中心に位置するのが「槽口(ふなくち)」と呼ばれる、もろみからお酒を搾り出すための大切な場所です。

槽口は、お酒の出口という役割以上に、お酒造りの歴史と伝統を象徴する大切な存在です。古来より、お酒造りは神聖な儀式として行われ、槽口から流れ出る透き通ったお酒は、神からの恵み、自然からの贈り物として大切に扱われてきました。現代においても、多くの酒蔵では、お酒を搾る作業である「上槽(じょうそう)」の際に、神事を行い、槽口から最初に流れ出る貴重な一滴を神棚に捧げる風習が大切に守られています。これは、自然の恵みへの感謝と、良質なお酒が出来るようにとの祈りを込めた神聖な行為です。

槽口から一滴一滴と流れ落ちるお酒は、単なる飲み物ではなく、日本の文化と歴史を伝える大切な役割を担っています。その一滴一滴には、杜氏(とうじ)と呼ばれるお酒造りの責任者の技術と経験、そしてお酒造りに注ぐ熱い情熱、さらに脈々と受け継がれてきた長い歴史が凝縮されています。私たちはそのお酒をじっくりと味わうことで、古くから続く日本の伝統と豊かな文化に触れることができるのです。お酒は、単なる嗜好品ではなく、日本の精神文化を体現する大切な存在であり、その歴史と伝統を深く理解することで、お酒をより一層深く味わうことができるでしょう。

| 時代 | 槽口(ふなくち)の役割 | お酒への意味づけ | 現代の風習 |

|---|---|---|---|

| 弥生時代 | お酒を搾り出す場所 | 神への感謝や祈りを捧げる神聖な儀式の一部 | – |

| 現代 | お酒造りの歴史と伝統の象徴 | 神からの恵み、自然からの贈り物、日本の文化と歴史を伝えるもの | 上槽(じょうそう)の際に神事を行い、最初に流れ出るお酒を神棚に捧げる |

槽口の重要性

お酒造りの最終段階である上槽。お酒を搾り出す工程において、槽口は、お酒の品質を決める重要な役割を担っています。小さな口から滴り落ちるお酒は、まさに杜氏の技術と情熱の結晶と言えるでしょう。

槽口の大きさは、お酒の搾り出す速さに直接影響します。大きな口であれば速く搾り出すことができ、小さな口であればゆっくりと時間をかけて搾ることができます。速く搾ると荒々しく力強い味わいになり、ゆっくり搾ると繊細で上品な味わいになります。杜氏は、その年の酒米の出来栄えや目指すお酒の味わいを考慮し、最適な大きさの槽口を選びます。

形状もまた、お酒の品質に影響を与えます。丸い形、四角い形など、様々な形状があり、それぞれに異なる特性があります。例えば、丸い形は圧力が均等にかかり、雑味のないクリアな味わいを引き出します。一方、四角い形は特定の部分に圧力が集中しやすく、独特の風味やコクを生み出すことがあります。杜氏は、これらの特性を理解し、理想とするお酒に合わせて槽口の形状を調整します。

そして、槽口の管理も重要な要素です。搾っている最中にも、杜氏は常に槽口の状態を観察し、必要に応じて調整を行います。例えば、搾り粕が詰まって流れが悪くなれば、丁寧に掃除をし、流れをスムーズにします。また、お酒の出口に布を巻いて濾過したり、温度を調整したりと、細やかな管理を行います。これら一つ一つが、お酒の品質を左右する重要な作業なのです。

槽口から流れ出るお酒を目にする時、私たちはそこで繰り広げられる酒造りの緊張感と高揚感を肌で感じることができます。小さな口から流れ出る一滴一滴に、杜氏の技術と情熱、そして日本の伝統文化が凝縮されているのです。そのお酒を味わうことで、酒造りの奥深さを知り、日本の文化への理解を深めることができるでしょう。

| 項目 | 内容 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 大きさ | 大 | 速く搾れる → 荒々しく力強い味わい |

| 小 | ゆっくり搾れる → 繊細で上品な味わい | |

| 形状 | 丸 | 圧力均等 → 雑味のないクリアな味わい |

| 四角 | 圧力集中 → 独特の風味やコク | |

| 管理 | 詰まり除去 | スムーズな流れ |

| 布による濾過 | 濾過による品質向上 | |

| 温度調整 | 品質の安定化 |

まとめ

お酒を醸す工程において、槽口(ふなくち)は、一見すると小さな部品に過ぎないように思われます。しかしながら、その役割は非常に重要であり、日本酒造りの奥深さを理解する上で欠かせない要素の一つと言えるでしょう。

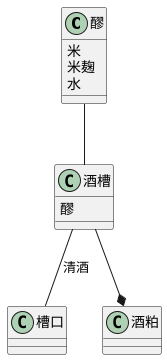

お酒のもととなる醪(もろみ)は、米、米麹、そして水が発酵することで生まれます。この醪から、清酒と酒粕を分離するために用いられるのが酒槽(さかぶね)であり、その出口に設けられた小さな口こそが槽口です。まさに、お酒が生まれる瞬間、醪から清酒へと姿を変えるその場所に槽口は存在するのです。

酒槽に醪が満たされると、自然と清酒の部分が酒槽の上部に溜まり始めます。この時、杜氏(とうじ)は細心の注意を払いながら槽口を開き、清酒を少しずつ、丁寧に抜き取っていきます。この作業は、長年の経験と勘によって支えられた高度な技術を要します。一滴一滴流れ出る清酒は、杜氏の技術と情熱、そして日本の酒造りの長い歴史と伝統を体現していると言えるでしょう。

私たちが普段何気なく口にしているお酒は、単なる飲み物ではありません。そこには、米作りから始まる様々な工程、杜氏の技術と情熱、そして日本の風土と文化が複雑に絡み合い、凝縮されています。槽口から流れ出る一滴一滴は、こうした要素の集大成であり、まさに命の雫とも言えるでしょう。

今度お酒を飲む機会があれば、ぜひ槽口のことを思い出してみてください。小さな口から生まれるお酒には、計り知れないほどの物語が詰まっているのです。そうすることで、お酒への味わいはより一層深まり、その奥深さを堪能できることでしょう。