麹蓋:高級酒の秘密兵器

お酒を知りたい

先生、『麹蓋』って蒸したお米を入れる箱ですよね?でも、どうして高級なお酒を作る時によく使われるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かに麹蓋は蒸米を入れる箱だよ。麹蓋を使うと、麹の温度管理がしやすくなるんだ。でも、その管理に手間がかかる。温度を細かく調整したり、蓋を開け閉めするタイミングを計ったりと、職人の技が必要なんだよ。

お酒を知りたい

手間がかかることが、高級なお酒と関係あるんですか?

お酒のプロ

その通り!手間暇かけて、じっくり麹を育てると、お酒の香りが良くなったり、味が複雑になったりするんだ。だから、手間がかかる麹蓋は、高級なお酒を作る時によく使われるんだよ。

麹蓋とは。

お酒造りで使う『麹蓋』について説明します。麹蓋とは、蒸したお米に麹菌(こうじきん)が育ってきたものを乗せる、杉でできた浅い箱のことです。麹菌は、お酒造りに欠かせないものです。この麹蓋は、麹の温度を管理するために使われます。温度管理は手間がかかるので、高級なお酒を作る時によく使われています。

麹蓋とは

日本酒造りには、目に見えない小さな生き物の働きが欠かせません。その小さな生き物、麹菌を米に繁殖させる工程を製麹と言いますが、この製麹で重要な役割を担うのが麹蓋です。麹蓋は、杉で作られた浅い箱状の道具です。

蒸した米に麹菌を振りかけ、麹蓋に薄く広げていきます。この時、蒸し米をただ盛るだけではなく、職人は麹の状態を見極めながら、厚さや広げ方を調整します。麹蓋は単なる容器ではなく、麹菌の生育を左右する重要な道具なのです。

麹菌が元気に育つには、温度と空気、そして水分が大切です。麹蓋は杉で作られているため、適度な通気性と保温性を持ち合わせています。これにより、麹蓋の中の蒸し米全体に空気が行き渡り、麹菌はむらなく呼吸することができます。また、杉の持つ吸湿性は、蒸し米の水分を適切に保つ効果もあります。

さらに、麹蓋の浅い形状も重要な意味を持ちます。浅いからこそ、蒸し米全体を均一な環境に保ちやすく、麹菌が隅々までしっかりと繁殖できるのです。そして、蓋を開閉することで、温度や湿度の微調整も行います。麹蓋を扱う職人は、長年の経験と勘を頼りに、蓋の開け閉めのタイミングや時間を見極め、麹の生育を促します。まさに、職人の技と経験が活かされる工程と言えるでしょう。

こうして、麹蓋の中でじっくりと育てられた麹は、日本酒の味わいの根幹を成す、奥深く豊かな風味を生み出します。麹蓋は、まさに日本酒造りの要と言えるでしょう。

| 麹蓋の役割 | 特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| 麹菌の繁殖場所 | 杉製で浅い箱型 | 通気性、保温性、吸湿性に優れ、麹菌の生育に最適な環境を提供 |

| 蒸し米の管理 | 厚さや広げ方を調整 | 蒸し米全体を均一な環境に保ち、麹菌が隅々まで繁殖 |

| 温度と湿度の調整 | 蓋の開閉 | 麹の生育状況に合わせて、温度や湿度を微調整 |

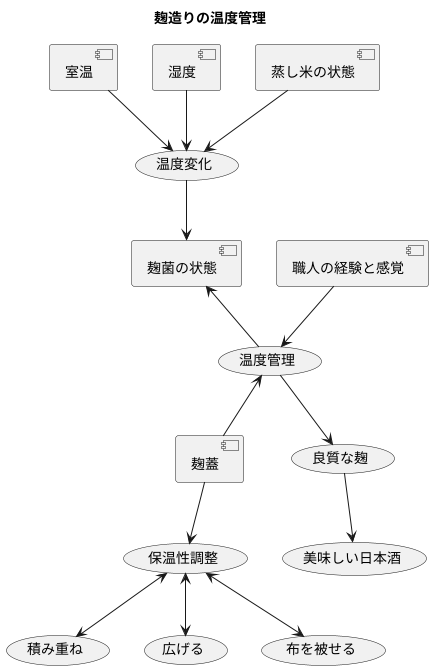

温度管理の重要性

酒造りにおいて、麹は命とも言えます。その麹を育てる上で、温度管理は極めて重要な要素です。麹菌は生き物であり、まるで小さな生き物を育てるように、細やかな配慮が必要です。麹菌が活発に活動し、良い品質の麹となるためには、適温を保つことが欠かせません。

麹蓋は、この温度管理を繊細に行うための道具です。蒸した米を麹蓋に薄く広げることで、米の温度変化を敏感に捉えることができます。しかし、温度変化の影響を受けやすいということは、わずかな変化も見逃せないということでもあります。室温や湿度は常に変動しますし、蒸し米の状態も刻一刻と変化していきます。そこで、職人は長年の経験と研ぎ澄まされた感覚を頼りに、麹の状態を見極めながら作業を進めていきます。

麹蓋を積み重ねることで保温性を高めたり、逆に広げることで放熱を促したり、布を被せて温度変化を緩やかにしたりと、状況に応じて様々な工夫を凝らします。まるで麹と対話をするかのように、麹蓋を操り、最適な環境を作り出していくのです。この繊細な温度管理があってこそ、良質な麹が育まれ、最終的に美味しい日本酒へと繋がっていくのです。熟練の職人の手によって、麹は生き生きと育ち、日本酒の味わいの根幹を支えていると言えるでしょう。

高級酒との関係

酒造りにおいて、麹は酒の味や香りを決定づける重要な要素です。その麹を造るための伝統的な道具の一つに「麹蓋(こうじぶた)」があります。麹蓋は、木製の浅い箱型の容器で、蒸した米を広げ、麹菌を繁殖させるために使われます。

麹蓋を用いた麹造りは、非常に手間と時間がかかる作業です。まず、蒸米を麹蓋に薄く、均一に広げなければなりません。厚すぎると麹菌がうまく繁殖せず、薄すぎると米が乾燥してしまいます。この作業は、職人の経験と勘が頼りです。温度や湿度の管理も重要で、麹菌が活発に活動できる最適な環境を維持するために、細心の注意が必要です。麹蓋は定期的に手入れし、清潔に保たなければなりません。

機械による自動製麹装置も存在しますが、麹蓋を用いた手作業の製麹は、機械では再現できない繊細な調整を可能にします。麹蓋を使うことで、米の表面積を大きく取ることができ、麹菌が米全体に行き渡りやすくなります。また、麹の状態を職人の目で直接確認し、温度や湿度を細かく調整することで、より複雑で奥深い味わいの麹を造り出すことができるのです。

このような手間暇かけた麹造りは、大量生産には向かず、主に少量生産される高級酒に用いられています。高級酒ならではの芳醇な香りや深い味わいは、この伝統的な麹蓋製麹によって生まれると言っても過言ではありません。まさに、職人の技術と情熱、そして長い時間をかけて造られた麹が、高級酒の価値を高めているのです。

このように、麹蓋を用いた製麹は、日本の伝統的な酒造りの技術を象徴するものであり、高級酒の質を高める上で欠かせないものとなっています。これからも、この貴重な技術が受け継がれ、より高品質な酒が造られていくことを期待します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹蓋の定義 | 木製の浅い箱型の容器で、蒸した米を広げ、麹菌を繁殖させるために使用 |

| 麹蓋製麹の特徴 | 手間と時間がかかる作業。蒸米の厚さ、温度、湿度管理が重要。職人の経験と勘が必要。 |

| 麹蓋製麹のメリット | 米の表面積を大きく取れるため、麹菌が米全体に行き渡りやすい。職人の目で状態を確認し、温度や湿度を細かく調整することで、複雑で奥深い味わいの麹を造れる。 |

| 麹蓋製麹のデメリット | 大量生産には向かない。 |

| 麹蓋製麹の使用用途 | 少量生産される高級酒 |

| 麹蓋製麹と酒質の関係 | 芳醇な香りや深い味わいを生み出す。 |

素材へのこだわり

酒造りにおいて、麹は酒の命とも言われるほど重要な役割を担います。麹の良し悪しは、最終的に日本酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。そこで、質の高い麹造りのために欠かせないのが、麹を育てるための麹蓋の素材選びです。

麹蓋には、古くから杉が用いられてきました。杉は、麹造りに最適な幾つかの特性を備えています。まず挙げられるのは、杉の高い吸湿性と通気性です。麹菌は生育する過程で熱と水分を発生させます。杉製の麹蓋は、適度に水分を吸収し、空気を通して麹菌の呼吸を助けるため、麹菌にとって理想的な環境を提供します。

さらに、杉には天然の抗菌作用があることも見逃せません。麹造りにおいて雑菌の繁殖は、品質低下に直結する大きな問題です。杉の抗菌作用は、雑菌の繁殖を抑え、清潔な環境を保つことで、良質な麹の生育を支えます。これにより、雑味のない、すっきりとした味わいの日本酒造りへと繋がります。

また、杉の香りも日本酒の風味に影響を与えます。杉の持つ独特の清々しい香りは、麹に繊細な香りを移し、日本酒に奥行きと複雑さを与えます。杉の香りは、日本酒の味わいをより一層豊かにし、飲む人の心を掴む重要な要素と言えるでしょう。

このように、麹蓋の素材である杉へのこだわりは、高品質な日本酒造りの大切な要素です。小さな部分にも気を配り、最良の素材を選ぶことで、最高の日本酒を生み出すことができるのです。

| 麹蓋の素材(杉)の特性 | 効果 | 日本酒への影響 |

|---|---|---|

| 吸湿性・通気性 | 麹菌の生育に最適な環境を提供 | 良質な麹の生育 |

| 抗菌作用 | 雑菌の繁殖を抑え、清潔な環境を保つ | 雑味のない、すっきりとした味わい |

| 香り | 麹に繊細な香りを移す | 奥行きと複雑さを与える、風味の向上 |

伝統の技

蒸した米を丁寧に広げた木の麹蓋。その上に種麹を蒔き、麹菌が米粒全体に行き渡るように、人の手で優しく混ぜ合わせる。これが、古くから受け継がれてきた、日本の酒造りの心臓部とも言える製麹の風景です。現代では、温度や湿度を自動で調整する製麹機が普及し、多くの酒蔵で活用されています。しかし、最高級の酒を生み出す蔵では、今もなお、この麹蓋と人の手による製麹が欠かせません。

麹蓋を用いた製麹の最大の特徴は、職人の五感を活かしたきめ細やかな管理にあります。麹菌の生育は、温度や湿度に非常に敏感です。ほんのわずかな変化も見逃さず、麹の状態を的確に判断し、温度や湿度を調整していくには、長年の経験と熟練の技が必要です。麹蓋に積まれた米の表面を指でそっと撫で、温度や水分量を確かめる。麹の香りを嗅ぎ、発酵の状態を判断する。機械では決して真似できない、職人の研ぎ澄まされた感覚こそが、最高の麹を生み出す鍵なのです。

機械による製麹は、大量生産には適していますが、麹の品質にどうしてもばらつきが生じてしまいます。一方、麹蓋を用いた手作業による製麹は、少量生産にはなりますが、すべての麹を均一に、高い品質で仕上げることが可能です。こうして丹精込めて作られた麹は、雑味のない、まろやかで奥深い味わいの酒を生み出します。それは、まさに職人の技と情熱が凝縮された、至高の一杯と言えるでしょう。

この先も、自動化の波が押し寄せるかもしれませんが、麹蓋と人の手による伝統の技は、日本の酒造りの文化として、大切に守り続け、未来へと伝えていかなければならないのです。

| 項目 | 麹蓋による製麹 | 機械による製麹 |

|---|---|---|

| 管理方法 | 職人の五感によるきめ細やかな管理 | 温度・湿度自動調整 |

| 生産量 | 少量生産 | 大量生産 |

| 品質 | 均一で高品質 | ばらつきあり |

| 特徴 | 雑味のない、まろやかで奥深い味わいの酒 | – |

未来への継承

日本の酒造りには欠かせない麹作り。その中でも、麹蓋(こうじぶた)を使った製麹は、古くから伝わる伝統的な技法です。木の蓋を使った麹蓋製麹は、職人の経験と技術が求められる繊細な作業です。麹蓋に種麹と蒸米を混ぜた麹米を薄く敷き詰め、温度と湿度を細かく調整しながら麹を育てていきます。一つ一つの麹蓋を開け閉めし、温度や湿度を見極め、麹の状態を手で確かめる。こうして丹念に手間暇をかけて育てられた麹は、深い味わいと豊かな香りを生み出します。

しかし、近年、この貴重な技術を継承していく担い手が不足しているのが現状です。重労働で長時間拘束される過酷な労働環境、高度な技術習得の難しさなどが、若者の酒造り離れに繋がっていると考えられます。麹蓋製麹の技術は、一朝一夕で身につくものではありません。長年の経験と研鑽、そして麹に対する深い愛情が不可欠です。熟練の職人が持つ「勘」や「コツ」を若い世代に伝えるためには、時間と労力を惜しまない地道な努力が必要です。

この伝統を守り、未来へ繋いでいくためには、麹蓋製麹の魅力を広く知ってもらうことが重要です。消費者の皆様に、手間暇かけて作られた麹蓋仕込みの日本酒の奥深さを味わっていただき、その価値を理解していただくことが、作り手の励みとなり、ひいては技術継承への大きな力となります。また、国や地方自治体による支援体制の強化、酒蔵と教育機関との連携による人材育成プログラムの構築なども必要です。

麹蓋製麹は、日本の酒文化を支える大切な財産です。この技術を絶やすことなく未来へと継承していくためには、私たち一人ひとりがその重要性を認識し、それぞれの立場でできることを考えていく必要があるのではないでしょうか。伝統を守り、育てていくことで、日本の酒造りの未来は、より明るく、豊かなものへと発展していくと信じています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹蓋製麹とは | 木の蓋を使った伝統的な麹作りの技法。職人の経験と技術、そして麹への深い愛情が求められる。 |

| 現状 | 担い手不足。重労働、長時間労働、技術習得の難しさなどが若者の酒造り離れに繋がっている。 |

| 課題 | 熟練の職人の「勘」や「コツ」を若い世代に伝えることが難しい。 |

| 解決策 |

|

| 将来への展望 | 伝統を守り、育てていくことで、日本の酒造りの未来はより明るく豊かなものへ発展する。 |