日本酒の「あらい」とは?理解を深める

お酒を知りたい

先生、『あらい』っていうお酒の言葉の意味がよくわからないんです。お酒が荒いっていうのは、どういうことですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『あらい』とは、日本酒を口に含んだ時に、ざらざらとした舌触りや、ピリピリとした刺激を感じることを言うんだ。例えば、できたてのお酒や、熟成がうまくいっていないお酒に、この『あらい』が生じやすいんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、『あらい』お酒は、美味しくないお酒ってことですか?

お酒のプロ

多くの場合、『あらい』は日本酒の欠点として捉えられることが多いね。でも、中にはこの荒さを好む人もいるし、特定の種類の日本酒では、少し『あらい』方が良いとされる場合もあるんだ。だから、一概に美味しくないとは言えないけれど、一般的には滑らかで、刺激の少ないお酒の方が好まれるんだよ。

あらいとは。

日本酒の味わいを表現する言葉に「荒い」というものがあります。これは、口に含んだ時に、舌や喉に刺激やざらつきを感じるような、少しとげとげしい味わいを指します。一般的には、日本酒の欠点を表現する際に使われます。

はじめに

日本酒は、米と水から生まれる繊細な飲み物であり、その味わいは多岐にわたります。フルーティーなもの、濃厚なもの、すっきりとしたものなど、様々な風味を楽しむことができます。しかし、時に「あらい」と呼ばれる独特な味わいが感じられることがあります。これは、日本酒の欠点として捉えられることもありますが、実は酒造りの過程で生まれる自然な特徴であり、日本酒の個性を形作る要素の一つでもあります。

「あらい」とは、口にした際に、ざらつきや刺激、荒々しさを感じる味わいのことを指します。舌の上でピリピリとした刺激を感じたり、のど越しがスムーズでなかったり、全体的に角張った印象を受けたりすることがあります。これは、主に醸造過程で生成される様々な成分が影響しています。例えば、発酵が活発な際に生成される高級アルコールや、麹由来の成分、あるいは貯蔵中に生成される成分などが、「あらい」という感覚を生み出す要因となります。

しかし、「あらい」は必ずしも悪いものではありません。酒の種類によっては、「あらい」が個性として好まれる場合もあります。力強い飲み口や、野性味あふれる風味を求める人にとっては、「あらい」が魅力となることもあります。また、熟成が進むにつれて「あらい」が mellow な味わいに変化していくこともあり、日本酒の奥深さを体感できる要素でもあります。

「あらい」さを調整する方法はいくつかあります。醸造の段階で、発酵温度や時間を調整することで、「あらい」さを抑えることができます。また、濾過の工程を工夫することで、ざらつきや刺激を軽減することも可能です。さらに、熟成によって角が取れ、まろやかな味わいになることもあります。

この記事を通して、「あらい」とは何か、どのように生じるのか、そしてどのように調整されているのかを理解することで、日本酒の味わいをより深く楽しむことができるでしょう。「あらい」という特徴を理解することは、日本酒の世界をより豊かにするだけでなく、自分好みの日本酒を見つけるためにも役立ちます。日本酒選びの際に、ぜひこの記事で得た知識を参考にしてみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| あらい | 日本酒の独特な味わい。ざらつき、刺激、荒々しさなどを感じる。 |

| 原因 | 醸造過程で生成される成分(高級アルコール、麹由来の成分、貯蔵中に生成される成分など) |

| 評価 | 欠点と捉えられることもあれば、個性として好まれる場合もある。 |

| 熟成 | 熟成が進むと「あらい」さが mellow な味わいに変化することがある。 |

| 調整方法 | 発酵温度・時間調整、濾過、熟成 |

「あらい」とは何か

「あらい」とは、日本酒を味わう際に、口の中で感じる刺激やざらつき、角張った印象を表す言葉です。まるで舌の上を何かがこすっていくような、あるいは微細な砂利を噛んでいるような感覚を思い浮かべていただくと分かりやすいかもしれません。この感覚は、一般的には滑らかで丸みのある味わいの反対に位置づけられ、心地よいものというよりは、どちらかと言えば不快感や違和感として捉えられることが多いでしょう。

具体的には、どのような感覚なのでしょうか。まず、舌や喉にピリピリとした刺激を感じる場合があります。まるで微弱な電流が走るかのような、チリチリとした感覚です。また、舌触りがざらざらとしていることもあります。これは、舌の上で細かい粒子が摩擦を起こしているかのような印象です。さらに、飲み込んだ後にも喉に何かが引っかかるような感覚が残ることもあります。まるで小さな棘が喉に刺さったままになっているかのような、少し不快な感覚です。

このような「あらい」感覚は、一般的に若い、まだ熟成が進んでいない日本酒に多く見られます。時間の経過とともに熟成が進むと、この刺激は徐々に和らいでいき、滑らかでまろやかな味わいに変化していく傾向があります。これは、日本酒の中に含まれる成分が熟成によって変化し、角が取れていくためです。しかし、熟成期間の長さに関わらず、製法や使用する原料米の種類によっては「あらい」特徴が強く出てしまう場合もあります。例えば、特定の酵母を使用した場合や、精米歩合が高い場合などです。このように「あらい」は、日本酒の味わいを評価する上で重要な要素の一つであり、その程度は日本酒の個性として捉えられています。ただし、あまりに「あらい」感覚が強いと、日本酒本来の風味を損なってしまう場合もあるため、適度な「あらい」具合が求められます。

| 特徴 | 具体的な感覚 | 原因 |

|---|---|---|

| あらい | 舌や喉へのピリピリとした刺激、ざらざらとした舌触り、飲み込んだ後に喉に何かが引っかかるような感覚 | 若い日本酒、熟成が進んでいないこと、特定の酵母、精米歩合が高い |

| 滑らか | あらいの反対 | 熟成が進む |

「あらい」が生じる原因

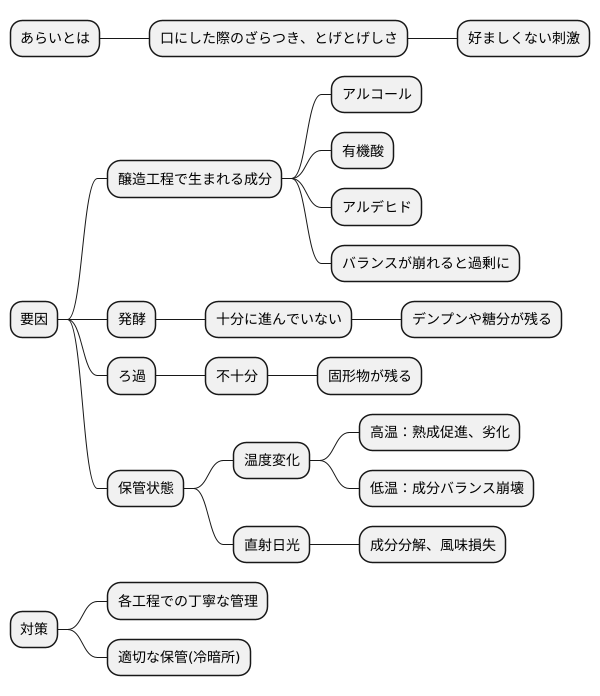

日本酒の「あらい」とは、口にした際にざらついたり、とげとげしさを感じたりする、好ましくない刺激のことです。この刺激は、いくつかの要因が複雑に絡み合って生じます。

まず、日本酒の醸造工程で自然に生まれる様々な成分が、「あらい」の大きな原因となります。お酒の主成分であるアルコールはもちろんのこと、酸味のもととなる有機酸や、独特の香りを生み出すアルデヒドといった成分が、過剰に含まれていると「あらい」として感じられます。これらの成分は、適量であれば日本酒の味わいに複雑さや奥行きを与え、香味のバランスを整える重要な役割を担っています。しかし、バランスが崩れて過剰になると、刺激として認識されてしまうのです。

また、発酵が十分に進んでいない場合にも「あらい」が生じます。発酵が未熟だと、原料のデンプンや糖分が十分にアルコールや他の成分に分解されず、それが「あらい」のもととなることがあります。さらに、醪(もろみ)のろ過が不十分で、固形物が多く残っている場合も、口当たりが悪くなり「あらい」を感じてしまいます。

さらに、日本酒の保管状態も「あらい」に影響を及ぼします。温度変化の激しい場所に保管したり、直射日光に当てたりすると、日本酒の成分が変化しやすく、刺激的な味わいが出てくる可能性があります。高温は熟成を早め、劣化を招き、低温は成分のバランスを崩す可能性があります。また、光は日本酒の成分を分解し、風味を損なう原因となります。そのため、日本酒は温度変化の少ない冷暗所で保管することが大切です。

このように、「あらい」は様々な要因が複雑に絡み合って生じるため、酒造りの各工程における丁寧な管理と、適切な保管が日本酒の品質を保つ上で非常に重要となります。

「あらい」酒への対処法

「荒い」と感じるお酒は、いくつか工夫をすることで、ぐっと飲みやすくなります。そのお酒本来の持ち味を損なわずに、心地よく楽しむための方法をいくつかご紹介しましょう。

まず温度に注目してみましょう。キンキンに冷えたお酒は確かに爽快ですが、実は「荒さ」が目立ちやすくなります。冷蔵庫から出して少し時間を置き、常温に近づけることで、角が取れてまろやかな印象になります。特に香りが華やかなお酒は、温度が上がるにつれて、より一層その個性を発揮します。

次に時間をかけてみましょう。若々しいお酒は、荒さや尖った感じを持つことがありますが、熟成によって味わいが落ち着いてくることがあります。しばらく寝かせておくことで、角が取れ、まろやかで深みのある味わいに変化していく可能性を秘めているのです。もちろん、お酒の種類によっては熟成に向かないものもあるので、注意が必要です。

そして料理との組み合わせも大切です。荒いと感じるお酒は、単体で飲むよりも、料理と一緒に楽しむことで、その個性を活かすことができます。例えば、こってりとした脂身の多い肉料理や、旨味が凝縮された煮物などと合わせると、お酒の荒さが中和され、互いを引き立て合う相乗効果が生まれます。また、濃い味付けの料理や、チーズのような発酵食品との相性も抜群です。お酒と料理の組み合わせをじっくりと探求することで、新たな発見があるかもしれません。

このように、少しの工夫で「荒い」お酒も美味しく楽しむことができます。それぞれの方法を試してみて、自分にとって一番心地よい飲み方を見つけるのも、お酒を楽しむ醍醐味の一つと言えるでしょう。

| 工夫 | 効果 | 詳細 |

|---|---|---|

| 温度 | 角が取れまろやかに | 冷やしすぎず、常温に近づけることで香りが華やかに |

| 時間 | 味わいが落ち着き、深みが増す | 熟成によりまろやかに。お酒の種類によっては熟成に向かないものも |

| 料理とのペアリング | お酒の荒さを中和、互いを引き立て合う | こってりした料理、旨味が凝縮された料理、濃い味付け、チーズ等と相性◎ |

まとめ

日本酒を味わう上で、「あらい」という感覚は重要な要素です。日本酒を口に含んだ際に、ざらついたり、とげとげしい印象を受ける、あの感覚です。これは、必ずしも悪いものではありません。程よい「あらい」は、力強さや複雑さを与え、日本酒の味わいに奥行きをもたらすこともあります。しかし、過度な「あらい」は、味わいのバランスを崩し、せっかくの風味を損ねてしまう可能性があります。

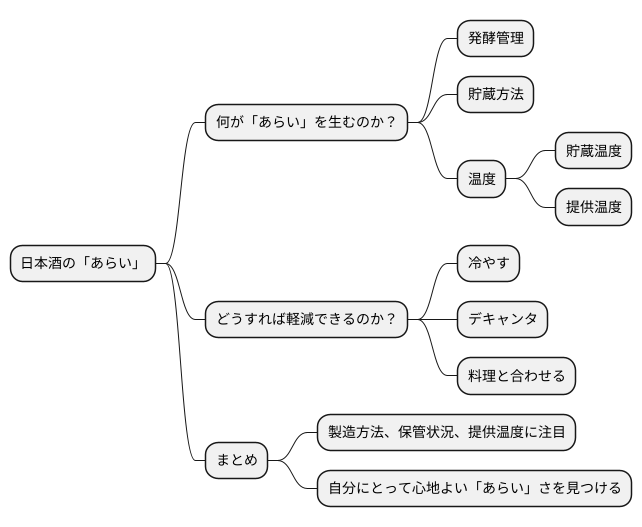

では、一体何が「あらい」という感覚を生み出すのでしょうか?その原因は様々ですが、主な要因として、製造工程における発酵管理や貯蔵方法、またはお酒の温度などが挙げられます。例えば、発酵が不安定な状態だと、雑味が生じやすく、「あらい」と感じやすくなります。また、貯蔵温度が高すぎると、お酒が熟成しすぎることで「あらい」さが強調されてしまうこともあります。さらに、提供する際の温度も大切です。冷やしすぎると「あらい」さが際立ち、温めすぎると本来の風味が損なわれてしまうので、適切な温度帯で楽しむことが重要です。

では、「あらい」さを軽減するにはどうすれば良いのでしょうか?もし、購入したお酒が「あらい」と感じた場合は、冷蔵庫でじっくりと冷やすことをお勧めします。温度を下げることで、刺激が和らぎ、飲みやすくなることがあります。また、デキャンタに移し替えて空気に触れさせることで、角が取れ、まろやかになることもあります。さらに、料理と合わせることで、「あらい」さが中和され、相乗効果でより美味しく楽しめる場合もあります。

日本酒選びの際には、製造方法や保管状況、そして提供温度に注目してみましょう。それぞれの日本酒には個性があり、「あらい」さもその一つです。自分にとって心地よい「あらい」さを持ったお酒を見つけることが、日本酒を楽しむ醍醐味と言えるでしょう。この記事が、皆様の日本酒探求の一助となれば幸いです。