お酒と糖の関係:グルコースの役割

お酒を知りたい

先生、グルコースって、お酒に関係あるんですか?よく耳にする言葉だけど、お酒との関係がよくわからないんです。

お酒のプロ

そうだね、グルコースはお酒、特にビールを作る上でとても大切なものなんだ。ビールの原料である麦に含まれていて、これがアルコールに変わるんだよ。

お酒を知りたい

へえ、グルコースがアルコールに変わるんですか?どう変わるんですか?

お酒のプロ

麦から作られた麦汁に酵母を加えると、酵母がグルコースを食べて、アルコールと炭酸ガスを出すんだ。これがアルコール発酵といって、お酒ができるもとになるんだよ。

グルコースとは。

お酒の原料となる麦などのでんぷんに含まれる糖の一種、ブドウ糖について説明します。ブドウ糖は、動物や植物の体内に広く存在する、エネルギー源となる大切な物質です。麦からお酒を作る際には、麦芽から作られた麦汁に含まれるブドウ糖が、お酒のもととなる酵母によって分解されます。この過程で、ブドウ糖はアルコールと炭酸ガスに変化します。

糖の基礎知識

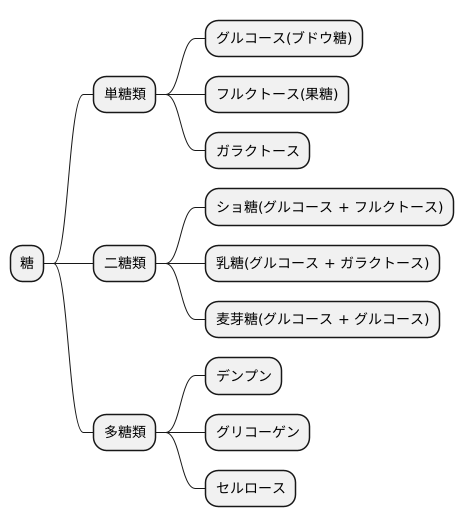

お酒作りに欠かせない糖について、詳しく見ていきましょう。糖は、私たちが活動するための大切なエネルギー源であり、甘みのもとでもあります。大きく分けて、単糖類、二糖類、多糖類の三種類に分けられます。

まず、単糖類は、糖の最小単位です。これ以上小さく分解することはできません。代表的なものとしては、ブドウ糖とも呼ばれるグルコース、果物に多く含まれる果糖、そしてガラクトースなどがあります。グルコースは、お酒作りにおいて特に重要な役割を果たします。

次に、二糖類は、二つの単糖類が結合したものです。私たちがよく使う砂糖であるショ糖は、グルコースとフルクトースが結合したものです。牛乳に含まれる乳糖は、グルコースとガラクトースが結合したものです。麦芽糖は、グルコース二分子が結合したものです。お酒作りにおいては、ショ糖や麦芽糖がよく使われます。

最後に、多糖類は、たくさんの単糖類が結合したものです。米や芋などに含まれるデンプン、動物の体内に蓄えられるグリコーゲン、植物の細胞壁を構成するセルロースなどが多糖類に分類されます。デンプンは、お酒作りにおいて重要な原料となります。米から作る日本酒や芋から作る焼酎など、様々な種類のお酒の原料として使われています。

このように、様々な種類の糖がありますが、お酒作りにおいては、主にグルコース、ショ糖、麦芽糖、デンプンが重要な役割を担っています。それぞれの種類によって、お酒の味や香りが変化します。それぞれの糖の特徴を理解することで、お酒作りをより深く楽しむことができるでしょう。

お酒作りにおけるグルコース

お酒作りにおいて、糖は欠かせないものですが、中でもぶどう糖は特に重要な役割を担っています。ぶどう糖とは、グルコースの日本語名であり、お酒作りにおける主要なエネルギー源です。ビール、日本酒、ワインなど、様々な種類のお酒は、酵母によるアルコール発酵によって作られます。この発酵という過程で、酵母は糖を分解し、お酒の主成分であるエチルアルコールと、泡立ちの源となる炭酸ガスを生成します。

ぶどう糖は、酵母にとって最も利用しやすい糖であり、発酵の効率を左右する重要な要素です。酵母は、ぶどう糖を素早く分解し、アルコールと炭酸ガスに変換することができます。このため、ぶどう糖が豊富に含まれている原料を用いることで、安定した品質のお酒を効率的に製造することが可能となります。

例えば、ビール作りでは、大麦の麦芽から作られる麦汁に含まれるぶどう糖が、酵母によって分解され、アルコールと炭酸ガスが生成されます。この過程で、麦汁本来の甘味が徐々に減少し、ビール特有の風味と香りが生まれます。麦汁中のぶどう糖の量は、最終的なビールのアルコール度数や風味に大きく影響します。

日本酒作りでも同様に、米に含まれるでんぷんが糖化酵素によってぶどう糖に変換され、酵母によって発酵されます。米のでんぷんは、そのままでは酵母が利用できません。そこで、麹菌などの糖化酵素を用いて、でんぷんをぶどう糖などの発酵しやすい糖に変換する必要があります。この糖化の過程が、日本酒の風味や香りを決定づける重要な要素の一つとなっています。

このように、ぶどう糖は、様々なお酒作りにおいて、発酵の基盤となる重要な原料です。ぶどう糖の存在なくしてお酒作りは成り立たず、その量は最終的なお酒の品質に大きく影響を与えます。原料に含まれるぶどう糖の量や、糖化の過程を適切に管理することで、目指す風味や香りのついたお酒を作り出すことができるのです。

グルコースの種類と性質

糖分の中で最も単純な構造を持つ単糖であるグルコースは、広く自然界に存在し、私たちにとって身近なブドウ糖とも呼ばれています。果物や蜂蜜の甘味の多くは、このグルコースによるものです。水に溶けやすく、透明もしくは白い粉状で、口にするとはっきりとした甘味を感じます。

グルコースは炭水化物の代謝において中心的な役割を担い、生命活動のエネルギー源として欠かせません。私たちが食物から摂取した炭水化物は、体内でグルコースに変換され、様々な生命活動の燃料として利用されます。そのため、グルコースは生命維持に不可欠な物質と言えるでしょう。

グルコースには光学異性体と呼ばれる性質があり、右手型(D型)と左手型(L型)の二種類が存在します。これは、同じ組成でも構造が鏡像のように反転している状態を指します。自然界に存在するグルコースは、ほとんどがD型で、L型は天然にはほとんど存在しません。

お酒作りにおいても、このD型グルコースが重要な役割を担っています。酵母はD型グルコースを分解し、アルコールと炭酸ガスを生成します。このアルコール発酵と呼ばれる反応こそが、お酒の製造における中心的な工程です。つまり、私たちが普段口にするお酒は、D型グルコースを原料として酵母の働きによって生まれているのです。

このようにグルコースは、甘味を与えるだけでなく、生命活動やお酒作りにも欠かせない、多様な機能を持つ重要な物質と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 別名 | ブドウ糖 |

| 性状 | 水溶性、透明または白色粉末 |

| 味 | 甘味 |

| 存在 | 果物、蜂蜜など |

| 機能 | 炭水化物代謝の中心的役割、生命活動のエネルギー源 |

| 光学異性体 | D型(自然界に多く存在)、L型(天然にはほとんど存在しない) |

| アルコール発酵 | 酵母がD型グルコースを分解し、アルコールと炭酸ガスを生成 |

発酵の仕組み

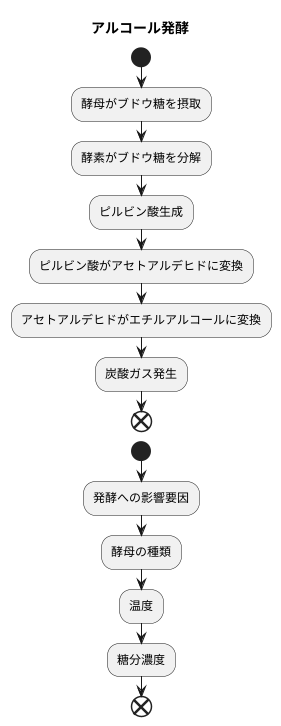

お酒造りの肝となる発酵とは、微生物の働きによって有機物が変化する現象です。中でも、お酒造りでよく使われるのは、酵母と呼ばれる微生物によるアルコール発酵です。

この酵母は、糖分を食べて生きる生き物です。私たちがご飯を食べてエネルギーを得るのと同じように、酵母も糖分を食べて生きるためのエネルギーを作り出します。その過程で、アルコールと炭酸ガスが生まれるのです。

酵母が糖分を食べる様子をもう少し詳しく見てみましょう。酵母は、まず糖分の中でも特にブドウ糖を体内に取り込みます。そして、体の中にある様々な酵素が、ブドウ糖を分解していくのです。この分解過程は複雑で、いくつもの段階を経てピルビン酸と呼ばれる物質が作られます。

ピルビン酸は、さらにアセトアルデヒドという物質に変化し、最終的にエチルアルコール、つまりお酒の成分であるアルコールになります。同時に、シュワシュワとした泡の正体である炭酸ガスも発生します。

この発酵は、周りの環境に大きく左右されます。例えば、酵母の種類によって、発酵の速度や生成されるアルコールの量、そしてお酒の風味が変わってきます。また、温度も重要です。低すぎると酵母の活動が鈍くなり、高すぎると酵母が死んでしまうため、適切な温度管理が必要です。さらに、糖分の濃度も発酵に影響を与えます。糖分が多すぎると酵母の活動が抑制され、少なすぎると十分なアルコールが生成されません。

このように、様々な要因が複雑に絡み合い、発酵は進行します。杜氏と呼ばれるお酒造りの職人は、長年の経験と勘でこれらの条件を調整し、風味豊かなお酒を造り上げているのです。

様々な種類のお酒とグルコース

お酒造りには、糖分が欠かせません。中でも、グルコースと呼ばれる糖は、様々な種類のお酒の製造に利用されています。ビールや日本酒、ワインはもちろんのこと、焼酎やウイスキーなど、多くの種類のお酒が、グルコースを原料とする発酵によって造られています。

お酒の種類によって、原料に含まれる糖の種類や量、お酒作りに用いる酵母の種類、発酵の方法などが異なり、それぞれのお酒独特の風味を作り出しています。風味の違いを生み出す要素は複雑に絡み合っており、奥深い世界が広がっています。

例えば、ワインは、ブドウに含まれるグルコースが酵母によって発酵されて作られます。ブドウの種類によって、グルコースの含有量はもとより、酸味や香りなどの成分も異なってきます。また、同じ種類のブドウであっても、栽培方法や気候条件によって成分が変化するため、ワインの味や香りは実に多種多様です。産地や製法によって異なるワインの特徴を知り、飲み比べてみるのも楽しいでしょう。

日本酒の場合は、米に含まれるデンプンを糖化酵素によってグルコースに変換し、それを酵母によって発酵させて作られます。米の種類や精米歩合、酵母の種類、発酵の温度や時間など、様々な要素が日本酒の風味に影響を与えます。精米歩合が高いほど雑味が少なくなり、すっきりとした味わいになる傾向があります。また、使用する酵母の種類によって、華やかな香りのものや、落ち着いた香りのものなど、様々な個性が生まれます。

焼酎は、米や麦、芋などの穀物や芋類を原料として作られます。これらの原料に含まれるデンプンも、糖化酵素によってグルコースに変換された後、酵母によって発酵されます。原料の種類によって、焼酎の風味は大きく異なり、米焼酎はすっきりとした味わい、麦焼酎は香ばしい風味、芋焼酎は濃厚な甘みと香りが特徴です。

このように、グルコースは様々なお酒の製造において重要な役割を果たしており、お酒の多様性を生み出す大切な要因の一つとなっています。それぞれの原料、製法、そしてグルコースとの関係を知ることでお酒をより深く楽しむことができるでしょう。

| お酒の種類 | 原料 | 糖化 | 発酵 | 風味の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ワイン | ブドウ | ブドウに含まれるグルコース | 酵母 | ブドウの種類、栽培方法、気候条件によって多様 |

| 日本酒 | 米 | デンプンを糖化酵素でグルコースに変換 | 酵母 | 精米歩合、酵母の種類、発酵温度・時間によって変化 |

| 焼酎 | 米、麦、芋など | デンプンを糖化酵素でグルコースに変換 | 酵母 | 原料によって大きく異なる(米:すっきり、麦:香ばしい、芋:濃厚な甘みと香り) |

お酒の甘さとグルコース

お酒の甘みは、お酒に残っている糖の量で決まります。お酒作りにおいて、糖は欠かせない材料です。お酒のもととなる糖は、米や麦、果物などに含まれています。これらの原料に含まれる糖は、様々な種類がありますが、中でもお酒作りで特に重要な役割を果たすのが「ぶどう糖」です。

ぶどう糖は、酵母によって分解され、お酒のもととなるアルコールと炭酸ガスに変化します。この変化を「発酵」といいます。酵母は、糖を栄養源として生きており、糖を分解することでエネルギーを得ています。発酵が進むにつれて、糖は減っていき、アルコールが増えていきます。

もし、すべての糖が分解されてしまうと、お酒は辛口になります。辛口のお酒は、糖の甘みはほとんど感じられず、アルコールの風味が強く感じられます。反対に、甘口のお酒を作るためには、発酵を途中で止めたり、糖を後から加えたりする必要があります。発酵を途中で止めることで、酵母がすべての糖を分解する前に活動を停止させ、糖を残すことができます。また、後から糖を加えることで、甘さを調整することも可能です。

甘いお酒には、様々な種類があります。例えば、甘い葡萄酒や日本酒は、発酵を途中で止めることで作られています。また、梅酒やみりん、甘酒など、もとから甘い原料を使うお酒もあります。さらに、リキュールのように、蒸留酒に糖や香料などを加えて作られるお酒もあります。

お酒の甘さは、ぶどう糖だけでなく、果糖などの他の糖の種類や量、酸味、苦味、渋みなどとのバランスで決まります。これらの要素が複雑に絡み合い、それぞれのお酒に独特の風味を与えています。口にした時の甘さ、後からくる余韻、香りとの調和など、お酒の甘みは奥深いものです。そのため、同じ甘口のお酒でも、種類によって全く異なる味わいが楽しめるのです。

| お酒の甘さ | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 辛口 | 糖が全て分解され、アルコールの風味を強く感じる。 | 辛口の日本酒など |

| 甘口 | 発酵を途中で止めたり、糖を後から加えることで甘さを出す。 |

|