お酒造りの立役者、アミラーゼの働き

お酒を知りたい

先生、アミラーゼって言葉、お酒の作り方の本でよく見るんですけど、一体どんなものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。アミラーゼは、お酒作りにおいて、ご飯や麦などのでんぷんを分解するのに欠かせないものなんだ。 でんぷんを糖に変える働きがあるんだよ。

お酒を知りたい

でんぷんを糖に変えるんですか? なぜそんなことをする必要があるんですか?

お酒のプロ

お酒を作るには、酵母が糖をアルコールに変える必要があるんだ。 アミラーゼがでんぷんを糖に変えることで、酵母が働きやすくなるんだよ。 アミラーゼには、でんぷんを大きなかたまりで分解するものと、小さな糖の単位にまで分解するものがあるんだよ。

アミラーゼとは。

お酒作りに欠かせない「アミラーゼ」という用語について説明します。アミラーゼは、でんぷんを分解する酵素の総称です。でんぷんを、ある程度大きなかたまりであるデキストリンに分解する「液化型アミラーゼ」(別名:α-アミラーゼ、液化酵素)と、ブドウ糖の単位まで分解する「糖化型アミラーゼ」(別名:グルコアミラーゼ、糖化酵素)の二種類があります。

アミラーゼとは何か

アミラーゼは、穀物やいも類などに含まれるでんぷんを分解する、酵素の総称です。 でんぷんは、多数のぶどう糖がつながった構造を持つ、高分子化合物です。植物は、光合成によって作り出したぶどう糖をでんぷんの形で種子や根などに蓄えています。私たちにとって身近なご飯やパン、いも類などは、このでんぷんを豊富に含んでいます。アミラーゼは、この大きなでんぷん分子を、より小さな糖類に分解する役割を担っています。 つまり、アミラーゼは、私たちがでんぷんを消化吸収する上で、なくてはならない存在なのです。

アミラーゼは大きく分けて、α-アミラーゼとβ-アミラーゼの二つの種類があります。α-アミラーゼは、でんぷんを内部からランダムに切断していくため、液化型アミラーゼとも呼ばれます。このα-アミラーゼの働きによって、でんぷんは急速に分解され、粘り気が少なくなっていきます。ご飯をかみ続けると甘みが増すのは、だ液に含まれるα-アミラーゼがでんぷんを分解し、麦芽糖などの糖類を作り出すからです。一方、β-アミラーゼは、でんぷんの鎖を端から順にぶどう糖が二つくっついた麦芽糖に分解していきます。そのため、糖化型アミラーゼとも呼ばれます。β-アミラーゼは、α-アミラーゼに比べて作用する速度は遅いものの、最終的にぶどう糖が二つくっついた麦芽糖を作り出すことから、甘みの生成に大きく関わっています。

この二つのアミラーゼは、それぞれ異なる性質を持つため、食品加工や醸造など、様々な分野で利用されています。 例えば、パン作りにおいては、小麦粉に含まれるでんぷんをアミラーゼが分解することで、パン生地が柔らかくなり、ふっくらとした仕上がりになります。また、日本酒の製造過程では、米のでんぷんをアミラーゼによって糖化することで、アルコール発酵に必要な糖分を得ています。このように、アミラーゼは私たちの食生活を支える、重要な役割を担っているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アミラーゼ | 穀物やいも類などに含まれるでんぷんを分解する酵素の総称 |

| でんぷん | 多数のぶどう糖がつながった構造を持つ高分子化合物。植物は光合成で生成したぶどう糖をでんぷんとして蓄える。 |

| α-アミラーゼ | でんぷんを内部からランダムに切断する液化型アミラーゼ。ご飯をかみ続けると甘くなるのは、だ液に含まれるα-アミラーゼの作用。 |

| β-アミラーゼ | でんぷんの鎖を端から順に麦芽糖に分解する糖化型アミラーゼ。α-アミラーゼより作用速度は遅いが、甘みの生成に大きく関わる。 |

| アミラーゼの利用例 | パン作り:生地を柔らかくし、ふっくらとした仕上がり。 日本酒製造:米のでんぷんを糖化し、アルコール発酵に必要な糖分を得る。 |

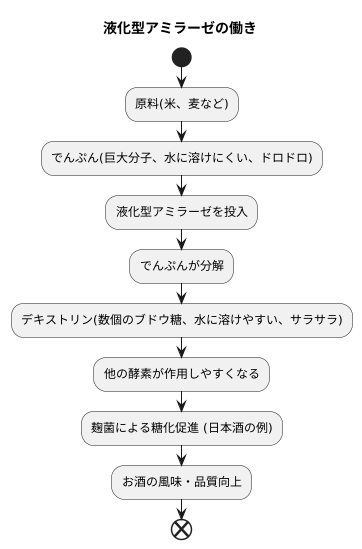

液化型アミラーゼの働き

お酒造りにおいて、原料処理は非常に大切な工程です。そこで活躍するのが、液化型アミラーゼという酵素です。この酵素は、お米や麦などに含まれるでんぷんに作用し、その構造を変化させます。でんぷんは、ブドウ糖がたくさんつながってできた大きな分子で、水に溶けにくく、ドロドロとした状態です。この状態では、他の酵素が作用しにくいため、分解をスムーズに進めるために液化型アミラーゼが必要となります。

液化型アミラーゼは、でんぷんをブドウ糖が数個つながったデキストリンという糖類に分解します。デキストリンは、でんぷんに比べると分子が小さいため、水に溶けやすく、サラサラとした状態になります。このことから、液化型アミラーゼは液化酵素とも呼ばれます。

液化によって、原料の取り扱いが容易になるだけでなく、次の工程で働く酵素の効率も向上します。例えば、日本酒造りでは、蒸米に麹菌を繁殖させますが、麹菌が米のでんぷんを分解するためには、まずでんぷんが液化されている必要があります。液化型アミラーゼによって蒸米のでんぷんを液化することで、麹菌はより効率的にでんぷんを分解し、糖を生成することができるようになります。

このように、液化型アミラーゼは、お酒造りの様々な場面で重要な役割を担っています。でんぷんを分解することで、原料の取り扱いを容易にし、後続の酵素反応を促進することで、お酒の風味や品質に大きく影響を与えているのです。液化型アミラーゼの働きを理解することは、お酒造りの奥深さを知る上で欠かせない要素と言えるでしょう。

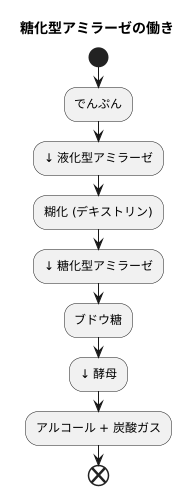

糖化型アミラーゼの働き

糖化型アミラーゼは、お酒造りで欠かせない酵素の一つです。その名の通り、でんぷんを糖化、つまり糖に変える働きをしています。でんぷんは、ブドウ糖がたくさんつながった複雑な構造をしています。私たちが普段口にするご飯や麦などは、このでんぷんが主成分です。しかし、この大きなでんぷんのかたまりを、そのままでは酵母は利用できません。そこで、糖化型アミラーゼの出番です。

糖化型アミラーゼは、でんぷんをブドウ糖にまで分解する、いわば「でんぷん分解のプロ」です。大きなでんぷんを、酵母が利用しやすいブドウ糖まで細かく分解してくれるのです。このブドウ糖こそが、酵母がアルコールと炭酸ガスを作るための栄養源となります。つまり、糖化型アミラーゼの働きなくしてお酒は造れないのです。

糖化型アミラーゼが働く工程では、まず液化型アミラーゼという別の酵素が、でんぷんをある程度分解します。この段階で、でんぷんは「糊化」と呼ばれる状態になり、ドロドロとした液体状になります。液化型アミラーゼによって小さく切られたでんぷんは、デキストリンと呼ばれます。このデキストリンに、糖化型アミラーゼがさらに作用することで、最終的に全てのデキストリンがブドウ糖へと変換されます。

糖化型アミラーゼの働きは、お酒の甘みや風味を決定づける上で非常に重要です。ブドウ糖の量が多ければ、お酒は甘くなります。逆に少なければ、辛口になります。また、ブドウ糖が生成される速度も、お酒の味わいに影響を与えます。糖化が速く進むと、発酵も速く進み、すっきりとした味わいのお酒になります。反対に、糖化がゆっくり進むと、発酵もゆっくり進み、コクのある深い味わいのお酒になります。このように、糖化型アミラーゼは、お酒造りの過程で、まさに「縁の下の力持ち」として活躍しているのです。

アミラーゼの利用

アミラーゼは、でんぷんを分解する酵素で、私たちの生活の様々な場面で活躍しています。特に、お酒造りにおいては、アミラーゼはなくてはならない存在です。お酒の原料となる穀物のでんぷんを糖に変えることで、酵母がアルコール発酵を行うための土台を作っています。アミラーゼの種類や働きを理解することは、お酒の風味や品質を左右する重要な要素と言えるでしょう。

アミラーゼの活躍の場は、お酒造りにとどまりません。例えば、パンやお菓子作りにもアミラーゼは広く使われています。パン生地に加えることで、でんぷんが分解されて糖が生成され、酵母の働きが活発になります。その結果、パンはふっくらと焼き上がり、独特の風味と甘みが生まれます。また、ビスケットやクラッカーなどの焼き菓子にアミラーゼを使うと、サクサクとした軽い食感が得られます。

さらに、アミラーゼは家庭でも活躍しています。衣類用の洗剤に配合されているアミラーゼは、食べこぼしなどのでんぷん質の汚れを効果的に分解します。これにより、汚れが落ちやすくなり、衣類をきれいに保つことができます。また、食器用洗剤にもアミラーゼが配合されている製品があり、ご飯粒などのでんぷん質の汚れを分解し、洗浄効果を高めています。

その他にも、アミラーゼは、製紙工業においてパルプの処理に使われたり、バイオ燃料の生産に利用されたりするなど、様々な産業分野で重要な役割を担っています。このように、アミラーゼは私たちの生活を支える縁の下の力持ちとして、様々な場面で活躍しているのです。

| 分野 | アミラーゼの役割 | 効果 |

|---|---|---|

| お酒造り | 穀物のでんぷんを糖に変える | 酵母によるアルコール発酵を促進 |

| パン・お菓子作り | でんぷんを分解して糖を生成 | パンの膨張、風味向上、サクサクとした食感 |

| 家庭用洗剤 | 食べこぼしなどの でんぷん質の汚れを分解 |

汚れを落としやすくする |

| 製紙工業 | パルプの処理 | – |

| バイオ燃料 | 生産に利用 | – |

お酒の種類とアミラーゼ

お酒は、原料のでんぷんを糖に変えるために、アミラーゼという酵素の働きが必要です。このアミラーゼは、お酒の種類によって種類や働き方が異なり、それぞれの酒造りの特徴を生み出しています。

日本酒造りでは、米麹に含まれるアミラーゼが活躍します。米麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、この麹菌が様々な種類のアミラーゼを作り出します。これらのアミラーゼは、米のでんぷんをブドウ糖などの糖に変え、酵母がアルコール発酵するための栄養源を供給します。麹菌由来のアミラーゼは、日本酒特有のふくよかな香りと旨味を生み出す重要な役割を担っています。

ビール造りでは、麦芽に含まれるアミラーゼが利用されます。麦芽とは、大麦を発芽させたもので、発芽の過程でアミラーゼが生成されます。この麦芽のアミラーゼによって、麦のでんぷんが糖化され、ビールの原料となる麦汁が作られます。麦芽由来のアミラーゼの種類や働きは、ビールの色や風味に大きく影響します。

焼酎造りにおいてもアミラーゼは欠かせません。焼酎は、米、麦、芋など様々な原料から作られますが、それぞれの原料に適した麹菌や酵母が選ばれ、それらが持つ特有のアミラーゼが利用されます。例えば、米焼酎では米麹、麦焼酎では麦麹、芋焼酎では白麹や黒麹が用いられることが多く、これらの麹菌や酵母が持つアミラーゼの種類や働きによって、焼酎の香味が大きく左右されます。

このように、お酒造りにおいてアミラーゼは非常に重要な役割を果たしており、アミラーゼの種類や働きを理解することは、お酒の多様性を理解する上で欠かせない要素と言えるでしょう。それぞれの酒造りに最適なアミラーゼを選ぶことで、風味豊かなお酒が生まれているのです。

| お酒の種類 | 原料 | アミラーゼの由来 | アミラーゼの特徴 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | 米麹(麹菌) | 様々な種類のアミラーゼを生成 | ふくよかな香りと旨味 |

| ビール | 麦 | 麦芽 | 種類や働きがビールの色や風味に影響 | 色、風味 |

| 焼酎 (米焼酎) (麦焼酎) (芋焼酎) |

米 麦 芋 |

米麹 麦麹 白麹、黒麹 |

原料に適した麹菌や酵母が選ばれる | 香り、風味 |

まとめ

お酒造りにおいて、なくてはならないものの一つに、でんぷんを分解する酵素であるアミラーゼがあります。私たちが普段口にするお酒の多くは、米や麦、芋など、でんぷんを多く含む原料から作られています。しかし、酵母はでんぷんを直接栄養として利用することができません。そこでアミラーゼの出番です。アミラーゼは、でんぷんを酵母が利用できる形まで分解する役割を担っています。

アミラーゼには、大きく分けて二つの種類が存在します。まず、液化型アミラーゼは、でんぷんを糊状に溶かし、短い糖の鎖(デキストリン)に分解します。これにより、どろどろとしたでんぷんがサラサラとした状態に変化します。この過程は、お酒造りの最初の段階で非常に重要です。次に、糖化型アミラーゼは、液化型アミラーゼによって生成されたデキストリンを、さらに分解して、酵母の栄養源となるぶどう糖を生成します。この二種類の酵素が協調的に働くことで、でんぷんからぶどう糖への変換が効率よく行われます。

アミラーゼの種類や働きは、お酒の種類によって異なります。例えば、日本酒造りでは、麹菌が生成するアミラーゼが利用されます。一方、ビール造りでは、麦芽に含まれるアミラーゼが利用されます。それぞれの酵素の特性が、お酒の風味や味わいに大きな影響を与えています。また、アミラーゼの働きを調整することで、甘口のお酒や辛口のお酒など、様々な種類のお酒を造り分けることができます。

私たちが何気なく楽しんでいるお酒の味も、実はアミラーゼの働きによって支えられているのです。今度お酒を飲む機会があれば、アミラーゼの働きに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。お酒造りの奥深さを改めて感じることができるでしょう。

| 酵素の種類 | 働き | お酒の種類 |

|---|---|---|

| 液化型アミラーゼ | でんぷんを糊状に溶かし、短い糖の鎖(デキストリン)に分解する。 | 日本酒、ビールなど |

| 糖化型アミラーゼ | デキストリンをさらに分解し、ぶどう糖を生成する。 | 日本酒、ビールなど |