桶取引:酒の世界の知られざる流通

お酒を知りたい

先生、『桶取引』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『桶取引』とは、お酒を瓶や缶に詰める前の、いわば原酒の状態でお酒の製造業者同士が売買することだよ。大きな桶で取引されていたことから、この名前が付いたんだ。

お酒を知りたい

なるほど。瓶詰めとか缶詰めする前での取引なんですね。でも、それって私たちがお店で買うお酒と何か関係あるんですか?

お酒のプロ

もちろん関係があるよ。例えば、ある酒屋さんがオリジナルブランドのお酒を作りたいと思った時、桶取引で原酒を仕入れて、自分たちのラベルを貼って販売することができるんだ。だから、私たちが普段飲んでいるお酒の一部は、桶取引を経ているかもしれないんだよ。

桶取引とは。

お酒に関する言葉で『桶取引』というものがあります。これは、お酒を瓶や缶などの容器に詰めずに、そのままの状態で製造業者同士が売買することです。主に、できたばかりのお酒がこの方法で取引されます。税金がまだかかっていない状態での取引なので、『未納税取引』とも呼ばれます。売る側は『桶売り』、買う側は『桶買い』と言います。

はじめに

お酒は、私たちの暮らしの中で、お祝い事やお付き合いの席、日々の疲れを癒す時など、様々な場面で楽しまれています。普段、何気なく口にしているお酒ですが、原料の栽培から醸造、瓶詰め、そして私たちの手に届くまで、長い道のりを経ています。その複雑な過程の中で、あまり知られていない取引形態の一つに「桶取引」があります。これは、お酒が瓶に詰められる前の、いわばお酒の原酒の状態で行われる取引のことです。お酒が完成品になる前の段階で、大きな桶に入った状態で取引されることから、その名が付けられました。

桶取引とは、どのような仕組みなのでしょうか。簡単に言うと、酒蔵が造った原酒を、別の酒蔵や酒販店、飲食店などが桶のまま購入する取引です。つまり、お酒の製造元と最終的な販売者が異なる場合に、この桶取引が行われることが多いのです。なぜこのような取引が行われるのでしょうか。その理由の一つは、酒蔵が自社で全ての工程を行うのではなく、得意な工程に特化することで、より高品質なお酒造りに集中できるという点にあります。例えば、原酒の製造に長けた酒蔵が、熟成や瓶詰めは別の専門業者に任せることで、それぞれの強みを生かすことができるのです。

また、桶取引は、販売者側にもメリットがあります。自社ブランドのお酒を造りたい酒販店や飲食店は、桶取引によって、独自の味わいの商品を開発することができます。原酒をベースに、独自のブレンドや熟成方法を加えることで、他にはない特別な商品を生み出すことができるのです。さらに、酒蔵にとっては、新たな販路の開拓や、在庫調整の手段としても役立ちます。

このように、桶取引は、製造者と販売者の双方にとってメリットのある取引形態であり、お酒の世界の多様性を支える重要な役割を担っています。普段何気なく飲んでいるお酒の裏側には、このような様々な工夫や努力が隠されているのです。桶取引を知ることで、お酒への理解がより深まり、一層お酒を楽しむことができるのではないでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 桶取引とは | お酒の原酒を桶のまま取引すること |

| 取引の形態 | 酒蔵が造った原酒を、別の酒蔵や酒販店、飲食店などが購入 |

| 製造者側のメリット |

|

| 販売者側のメリット |

|

| 桶取引の役割 | お酒の世界の多様性を支える |

桶取引とは何か

お酒造りの世界には、あまり知られていないけれど、古くから続く大切な取引の仕方があります。それが桶取引です。その名前から、昔ながらの木桶を思い浮かべる方も多いでしょう。確かに、その名前の由来は、樽や桶に詰められたお酒を蔵元同士が取引していたことにあります。しかし、時代は変わり、今ではほとんどが清潔で管理しやすいステンレス製のタンクに貯蔵されて取引されています。とはいえ、今も昔も変わらず「桶取引」と呼ばれ続けています。

一体どんな取引なのかというと、お酒が瓶詰めや缶詰めされる前の、まさに原酒のままの状態で、蔵元の間で売買される取引のことです。お酒は、私たちがお店で買うような瓶や缶に詰められた段階で初めて税金がかかります。ですから、桶取引の時点ではまだ税金がかかっておらず、「未納税取引」とも呼ばれています。

では、なぜこのような取引形態が存在するのでしょうか?理由はいくつかあります。例えば、ある酒蔵では特定の種類のお酒の需要が減ってしまったとします。そのまま保管していても劣化してしまうかもしれません。そんな時、桶取引を利用することで、他のお酒の原料として有効活用してもらえるのです。また、自社のブランドとは異なる個性的なお酒を造りたい酒蔵が、他社の原酒をベースに新たな商品を開発することもあります。それぞれの酒蔵の事情や戦略に合わせて、桶取引はお酒の流通を円滑にし、多様なお酒を生み出す大切な役割を担っているのです。日本酒はもちろんのこと、焼酎やウイスキーなど、様々なお酒がこの方法で取引されています。まるで、蔵と蔵を繋ぐお酒のパイプラインのようなものと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 桶取引 |

| 別名 | 未納税取引 |

| 取引物 | 原酒(瓶詰め・缶詰め前の状態) |

| 取引形態 | 蔵元間での売買 |

| 容器 | 昔は木桶、現在は主にステンレス製タンク |

| 目的・メリット |

|

| 取引対象 | 日本酒、焼酎、ウイスキーなど |

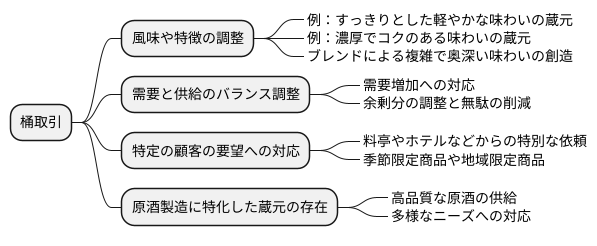

桶取引の目的

お酒造りの世界では、桶取引と呼ばれる独特の売買が行われています。これは、樽やタンクに入った状態のお酒を、蔵元同士でやり取りする取引のことです。様々な目的で行われており、その理由を探ってみましょう。

まず、お酒の風味や特徴を調整するために桶取引が行われます。それぞれの蔵元では、得意とするお酒の種類や味が異なります。例えば、すっきりとした軽やかな味わいが得意な蔵元もあれば、濃厚でコクのある味わいが得意な蔵元もあります。自社で造るお酒の味を調整したい場合、他の蔵元から風味の異なる原酒を買い付け、ブレンドすることで、より複雑で奥深い味わいを生み出すことができます。

また、需要と供給のバランスを調整するためにも桶取引は役立ちます。お酒の需要は、季節や流行、景気など様々な要因によって変動します。急に需要が増えた際に、自社の生産量だけでは対応できない場合、他の蔵元から原酒を買い付けることで、顧客の需要に応えることができます。反対に、生産量が多すぎて余剰分が出てしまった場合、他の蔵元に販売することで、在庫の調整を行い、無駄を省くことができます。

さらに、特定の顧客の要望に応えるためにも桶取引は活用されます。例えば、料亭やホテルなどから、特別な風味のお酒を依頼された場合、自社だけでは対応できない場合でも、他の蔵元と協力することで、顧客のニーズに合わせたお酒造りが実現できます。また、季節限定商品や地域限定商品など、少量生産しかできないお酒を造る際にも、桶取引は重要な役割を果たします。

最後に、自社ブランドを持たずに原酒製造に特化した蔵元も存在します。彼らは、高品質な原酒を造ることに専念し、それを他の蔵元に販売することで事業を成り立たせています。こうした蔵元は、お酒造りの職人としての高い技術力を持っており、多様なニーズに対応できる原酒供給源として、業界全体を支えています。このように、桶取引は、お酒造りの世界において、柔軟な生産体制を可能にし、多様なニーズに応えるための重要な役割を担っているのです。

桶売りのメリットとデメリット

お酒を樽ごと他の酒蔵や業者に販売する「桶売り」。これは、造り酒屋にとって様々な利点と欠点を持つ、諸刃の剣と言えるでしょう。まず、桶売りの大きな利点としては、在庫管理の手間と費用を大幅に削減できることが挙げられます。お酒は生き物であり、貯蔵管理には熟練の技と細やかな注意が必要です。温度や湿度の管理を怠れば、品質が劣化してしまう恐れもあります。桶売りによってこの負担を軽減できれば、人手不足が深刻化する現代においては大きなメリットとなります。また、売上が早期に確定することも大きな魅力です。お酒は熟成期間が必要なため、自社ブランドで販売する場合、製品として市場に出るまでには長い時間と多額の費用がかかります。桶売りであれば、製造後すぐに現金化できるため、資金繰りが安定し、新たな設備投資や商品の開発に資金を回すことができます。

一方で、桶売りにはデメリットも存在します。まず、自社ブランドの育成が難しくなる点が挙げられます。消費者に直接商品を届ける機会が減るため、ブランドイメージの構築や認知度の向上は困難になります。長い時間をかけて築き上げた蔵元の伝統や技術をアピールする機会を失ってしまうのは、大きな痛手と言えるでしょう。また、価格決定権を握れないこともデメリットです。買い手との交渉によっては、せっかく丹精込めて造ったお酒が、本来の価値よりも低い価格で取引されてしまう可能性があります。さらに、販売先の業者がどのような形で商品を扱うかも分かりません。自社の意図しない形で商品が販売され、ブランドイメージが損なわれる恐れも考えられます。そのため、桶売りを行う際には、販売先を慎重に選ぶ必要があります。信頼できる取引先と長期的な関係を築き、互いに利益を確保できるような協力体制を構築することが、桶売りを成功させる鍵と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

桶買いのメリットとデメリット

お酒を樽ごと仕入れる、いわゆる桶買いには、酒造会社にとって様々な利点と欠点があります。まず利点としては、多様な種類の原酒を確保できることが挙げられます。それぞれの酒蔵には、その土地の米や水、そして蔵独自の技によって生まれた個性豊かなお酒があります。これを仕入れることで、自社だけでは醸せない風味や味わいを商品に加えることができます。例えば、芳醇な香りの吟醸酒を仕入れ、それをベースに自社の辛口の原酒とブレンドすることで、新たな味わいの商品を生み出すことができるでしょう。また、製造にかかる費用を抑えられるという利点もあります。酒造りには、米を蒸す、麹を作る、発酵させるなど多くの工程があります。桶買いでは、すでに完成した原酒を仕入れるため、これらの工程の一部を省くことができ、人件費や設備投資などを削減できます。さらに、消費者の好みに合わせた、柔軟な商品開発が可能になります。近年では、低アルコールのお酒や、果実の風味を加えたお酒など、様々な種類のお酒が求められています。桶買いによって多様な原酒を確保することで、このような時代の変化にも迅速に対応し、消費者のニーズに合わせた商品展開を行うことができます。

一方で、桶買いには欠点も存在します。最も大きな課題は品質の管理です。仕入れる原酒の品質は、その年の気候や酒蔵の技術によって変化します。そのため、常に一定の品質を保つためには、仕入れた原酒を厳しく検査し、品質に問題がないか確認する必要があります。また、安定した供給を受けられるとは限りません。取引先の酒蔵の生産状況によっては、必要な量を確保できない可能性もあります。自然災害や不作によって、原酒の生産量が減少することも考えられます。さらに、長年にわたって良好な関係を築いている取引先であっても、経営状況の変化などにより、突然取引が停止してしまう可能性もゼロではありません。そのため、複数の酒蔵と取引を行い、リスクを分散することが重要です。桶買いはメリットとデメリットを理解した上で、信頼できる酒蔵との良好な関係を築くことが成功の鍵となります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

まとめ

お酒を造る会社にとって、桶取引はとても大切な役割を担っています。良い点も悪い点もきちんと理解して、うまく桶取引を使うことで、より美味しいお酒を造り、私たちが様々なお酒を楽しめることに繋がります。

桶取引とは、簡単に言うと、お酒を造る会社同士で、お酒を売買したり交換したりすることです。例えば、ある会社は香りが良いお酒が得意だけど、味が濃いお酒は苦手だとします。別の会社はその反対で、味が濃いお酒は得意だけど、香りが良いお酒は苦手だとします。この二つの会社がお互いに得意なお酒を交換すれば、両方の会社が、香りも味も良いお酒を販売できるようになります。これが桶取引の基本的な考え方です。

桶取引には、いくつか良い点があります。まず、急な需要の変化に対応できます。例えば、あるお酒が急に人気になった時、自社だけでは生産が追いつかない場合でも、他の会社からお酒を仕入れることで、需要に応えることができます。また、新しいお酒を開発する際にも役立ちます。自社では造れない種類のお酒を他の会社から仕入れることで、消費者に様々な種類のお酒を提供できます。さらに、安定した経営にも繋がります。お酒の品質が天候に左右されるように、お酒造りは様々なリスクがあります。桶取引によって、リスクを分散させることができます。

一方で、桶取引には悪い点もあります。自社のお酒の品質管理が難しくなる可能性があります。他の会社から仕入れたお酒の品質が、自社の基準を満たしていない場合、ブランドイメージに傷がつく恐れがあります。また、取引先との信頼関係が非常に重要になります。取引先が不誠実な場合、大きな損失を被る可能性もあります。

私たちが普段何気なく手に取っているお酒の裏側には、このような複雑な取引が存在しています。それを知ると、お酒への愛着がより一層深まります。今度お酒を飲む時は、その背景にある様々な物語に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 桶取引とは | お酒を造る会社同士で、お酒を売買したり交換したりすること |

| メリット |

|

| デメリット |

|