加熱空気による殺菌:乾熱殺菌

お酒を知りたい

先生、『乾熱殺菌』って、加熱した水蒸気を使わずに、加熱した空気で殺菌する方法ですよね?お酒の瓶とか、金属の道具を殺菌するときに使うって聞いたんですけど、どうして水蒸気を使わないんですか?

お酒のプロ

いい質問ですね。水蒸気を使うと、確かに殺菌はできますが、金属がさびてしまったり、瓶に水滴がついてラベルがはがれたりすることがあります。乾熱殺菌は、そういったことを防ぐために使われます。

お酒を知りたい

なるほど。でも、水蒸気より熱い空気の方が殺菌力が強いんですか?

お酒のプロ

水蒸気の方が、同じ温度であれば殺菌力は高いです。しかし乾熱殺菌は、より高い温度で加熱できるので、結果的に殺菌効果を高めることができるのです。また、水蒸気が入りにくい細かい隙間にも、乾いた熱は入り込みやすいので、そういった面でもメリットがあります。

乾熱殺菌とは。

お酒に関する言葉で『乾熱殺菌』というものがあります。これは、熱くなった水蒸気を使わずに、熱した空気で殺菌する方法です。ガラスや金属でできた道具の殺菌は、この方法で行います。

乾熱殺菌とは

乾熱殺菌は、熱した空気を用いて行う殺菌方法です。高温の空気によって、器具などに付着した細菌やカビなどの微生物を死滅させます。水蒸気を用いる方法とは異なり、乾いた熱で殺菌を行うのが特徴です。

この方法は、微生物に含まれるたんぱく質に変化を起こさせることで、その働きを止め、死滅させます。たんぱく質は熱に弱いため、高温にさらされると構造が変化し、本来の機能を果たせなくなります。このため、微生物は増殖や活動ができなくなり、死滅に至ります。

乾熱殺菌は、湿気に弱い物や、水蒸気が入り込みにくい物の殺菌に適しています。例えば、実験で使うガラス製のビーカーやフラスコ、金属製のメスやピンセットなどです。これらは水蒸気による殺菌を行うと、錆びたり、変形したりする可能性があります。また、粉末状の薬や油脂類にも用いられます。これらの物質は、水蒸気によって品質が劣化してしまうため、乾熱殺菌が適しています。

乾熱殺菌は、対象物を高温に長時間さらす必要があります。一般的には、160度から180度で1時間から2時間程度、加熱を行います。このため、殺菌に要する時間は比較的長くなります。しかし、確実に殺菌できるという利点があります。温度と時間を適切に管理することで、様々な種類の微生物を効果的に死滅させることができます。熱に強い材質の物であれば、この方法で安全に殺菌できます。ただし、熱に弱いプラスチック製品などは、この方法には適していません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 方法 | 熱した空気による加熱 |

| 原理 | 高温によるタンパク質変性 |

| 対象物 | 湿気に弱いもの、水蒸気が入り込みにくいもの 例:ガラス器具、金属器具、粉末状の薬、油脂類 |

| 条件 | 160~180℃、1~2時間 |

| 利点 | 確実な殺菌効果 |

| 欠点 | 殺菌時間が長い、熱に弱い材質には不向き |

乾熱殺菌の仕組み

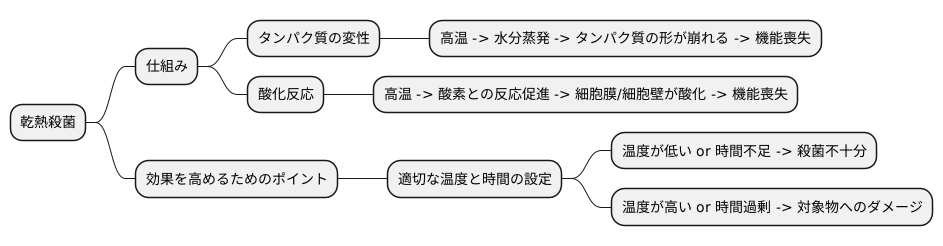

乾熱殺菌は、熱した空気によって物体の表面や内部にいる微生物を滅ぼす方法です。その仕組みは、主にタンパク質の変性と酸化反応の二つによって微生物を死滅させることにあります。

まず、タンパク質の変性について説明します。生き物はタンパク質でできており、そのタンパク質は特定の形を保つことで機能しています。乾熱殺菌では、高温の熱によって微生物内の水分が蒸発し、このタンパク質の形が崩れてしまいます。これは、熱した卵の白身が固まる様子と似ています。固まった卵の白身をもとに戻すことができないように、一度形が崩れたタンパク質は元の形に戻ることができず、微生物は活動することができなくなります。

次に、酸化反応について説明します。高温の環境では、空気中の酸素との反応が促進されます。この反応によって、微生物の細胞膜や細胞壁が酸化して傷つき、機能を失ってしまいます。まるで金属が錆びてボロボロになるように、微生物の細胞も酸化によって損傷を受け、死滅に至ります。

乾熱殺菌の効果を高めるには、適切な温度と時間を設定することが重要です。温度が低すぎたり、時間が短すぎたりすると、微生物が生き残ってしまう可能性があります。逆に、温度が高すぎたり、時間が長すぎたりすると、殺菌したい物自体が傷んでしまうこともあります。例えるなら、料理で火加減が大切なのと同じです。火力が弱すぎれば食材に火が通りませんが、強すぎれば焦げてしまいます。そのため、殺菌する物の材質や、どのような微生物を対象にするかによって、最適な温度と時間を調整する必要があるのです。

乾熱殺菌の種類

乾熱殺菌とは、熱した空気や炎を用いて、微生物を死滅させる方法です。大きく分けて二つの種類があります。

一つ目は、加熱した空気を用いる方法です。これは最も広く行われている乾熱殺菌の方法で、熱した空気の入った装置や、調理に用いる加熱機器などで行います。装置内に殺菌したい物を入れて、設定した熱さで加熱します。どのくらいの熱さと時間が必要かは、殺菌したい物や、どのような微生物を退治したいかによって変わってきます。一般的には、百六十度で二時間、あるいは百七十度で一時間ほど加熱します。この方法は、一度にたくさんの物を殺菌できるという利点があります。しかし、殺菌が終わるまでに時間がかかるという欠点もあります。

二つ目は、炎を用いる方法です。これは、ガスバーナーなどの炎で直接焼き滅菌する方法です。主に、金属でできた道具、特に白金耳やピンセットの先端部分などを殺菌する時によく用いられます。炎で直接焼くので、短時間で殺菌が完了するという大きな利点があります。しかし、熱に弱い物は変形したり燃えたりしてしまうので、注意が必要です。熱に弱いガラス製の道具などには向きません。また、一度に殺菌できる物の量が少ないのも欠点です。

このように、それぞれの方法には利点と欠点があります。殺菌したい物や、状況に合わせて適切な方法を選ぶことが大切です。

| 乾熱殺菌の種類 | 方法 | 利点 | 欠点 | 対象物 |

|---|---|---|---|---|

| 加熱空気 | 熱した空気の入った装置や加熱機器を使用 | 一度にたくさんの物を殺菌できる | 殺菌に時間がかかる | 様々な物 |

| 炎 | ガスバーナーなどの炎で直接焼く | 短時間で殺菌が完了する | 熱に弱い物は変形・燃焼する恐れがある、一度に殺菌できる量が少ない | 金属製の道具(白金耳、ピンセットの先端など) |

乾熱殺菌の利点

乾熱殺菌は、熱した空気によって物品を滅菌する方法で、他の滅菌法と比べて多くの利点があります。まず第一に、水蒸気を利用しないため、湿気に弱い物に最適です。例えば、粉末状の薬や油脂類、精密機器の部品などは、水蒸気に触れると品質が落ちてしまったり、錆が発生する可能性があります。しかし、乾熱殺菌であればこういった心配は不要で、安全に滅菌できます。

第二に、乾熱殺菌は複雑な構造の器具内部や、細かい隙間までしっかりと滅菌できます。高温の空気は隅々まで行き渡り、微生物を効果的に死滅させるため、複雑な形状の器具や細かい隙間のある器具でも問題ありません。水蒸気滅菌の場合、蒸気が十分に浸透しない場合があり、内部まで滅菌できない可能性がありますが、乾熱殺菌であればそのような心配はありません。

第三に、操作が簡単で、特別な技術や知識も必要ありません。比較的小規模な装置で実施できるため、操作も容易です。専用の乾熱滅菌器を使用する場合でも、操作手順は簡明で、誰でも安全に使うことができます。高度な訓練を受けた専門家でなくても、手順書に従って操作することで、誰でも安全に滅菌作業を行うことが可能です。

第四に、環境への負荷が少ない方法です。有害な物質を使用せず、滅菌後の廃棄物もほとんど発生しません。そのため、環境に優しく、持続可能な滅菌方法と言えるでしょう。地球環境への影響を最小限に抑えたい現代社会において、乾熱滅菌は非常に有用な方法です。

これらの利点から、乾熱殺菌は医療器具、実験器具、食品包装材料など、様々な分野で広く利用されています。それぞれの分野で求められる高い衛生基準を満たす上で、乾熱滅菌は重要な役割を担っています。

| 利点 | 説明 |

|---|---|

| 湿気に弱い物への対応 | 水蒸気を利用しないため、粉末状の薬や油脂類、精密機器の部品など、湿気に弱い物の滅菌に最適。 |

| 複雑な構造への対応 | 高温の空気は隅々まで行き渡るため、複雑な構造の器具内部や細かい隙間までしっかりと滅菌可能。 |

| 操作の簡便性 | 操作が簡単で、特別な技術や知識は不要。比較的小規模な装置で実施可能。 |

| 環境への配慮 | 有害な物質を使用せず、滅菌後の廃棄物もほとんど発生しない、環境に優しい方法。 |

乾熱殺菌の注意点

乾熱殺菌は、熱に強い器具や容器を滅菌する際に用いられる有効な方法ですが、いくつかの注意点を守らないと、器具の破損や滅菌効果の不足につながる恐れがあります。まず、材質への影響に気を配る必要があります。乾熱殺菌は高温の熱を用いるため、プラスチックやゴム、熱に弱い金属などは変形したり、劣化したりする可能性があります。滅菌しようとする物の耐熱温度を事前にきちんと確認し、その材質に適した温度と時間を設定することが肝要です。

次に、庫内温度の均一性も重要な要素です。乾熱殺菌は、庫内全体に熱を均一に行き渡らせることで効果を発揮します。滅菌したい物が重なり合っていたり、庫内にぎっしりと詰め込まれていたりすると、場所によって温度に差が生じ、十分な殺菌効果が得られないことがあります。そのため、滅菌する物を適切に並べ、庫内の空気の通り道を確保することが大切です。具体的には、滅菌する物と物の間に適度な隙間を設け、空気の循環を促すように配置します。

さらに、殺菌後の冷却にも注意が必要です。高温の状態から急激に冷やすと、ガラス製の器具が割れることがあります。特に、加熱されたガラスは非常に脆くなっているため、急激な温度変化は大敵です。滅菌が完了したら、庫内の温度が自然に下がるまでしばらく放置し、ゆっくりと冷やすことが大切です。焦らずに、時間をかけて温度を下げることで、器具の破損を防ぐことができます。

以上の点に留意し、適切な温度管理と手順を守ることによって、安全かつ効果的に乾熱殺菌を行うことができます。滅菌しようとする物の特性を理解し、適切な方法で取り扱うことが、器具の寿命を延ばし、安全な滅菌を実現するために不可欠です。

| 注意点 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 材質への影響 | 高温によりプラスチック、ゴム、熱に弱い金属などは変形・劣化の可能性あり | 耐熱温度を確認し、材質に適した温度と時間を設定 |

| 庫内温度の均一性 | 物が重なり合ったり、詰め込まれていると温度ムラが生じ、十分な効果が得られない | 物を適切に並べ、空気の通り道を確保 |

| 殺菌後の冷却 | 急激な冷却はガラス器具の破損に繋がる | 庫内温度が自然に下がるまで放置し、ゆっくりと冷やす |