ポリフェノールの魅力を探る

お酒を知りたい

先生、ウイスキーの広告で『ポリフェノールたっぷり!』って書いてあったんですけど、ポリフェノールってお酒に良いんですか?

お酒のプロ

そうだね、ポリフェノールは体に良い成分として知られているよ。活性酸素の働きを抑える抗酸化作用があるんだ。活性酸素は体に必要なものだけど、増えすぎると体に悪い影響を与えるからね。

お酒を知りたい

じゃあ、ポリフェノールが多いウイスキーを飲めば、健康になれるんですか?

お酒のプロ

うーん、健康に良い面もあるけど、ウイスキーにはアルコールも含まれているからね。飲みすぎると体に良くないから、適量を心がけることが大切だよ。ポリフェノールは、果物や野菜、お茶などにも含まれているから、色々な食品からバランス良く摂るのがおすすめだよ。

ポリフェノールとは。

お酒の成分で『ポリフェノール』というものがあります。ポリフェノールは、植物の中にある色や苦み、渋みの成分で、体に悪い活性酸素を防ぐ働きがあります。ポリフェノールといえば、赤ワインが有名ですが、ウイスキーやブランデーにも含まれています。特に、オークという木の樽で長い間寝かせたものには、樽からポリフェノールが溶け出しています。ポリフェノールの量は、寝かせた期間が長いもの、特にシェリー酒の樽で使っていたものが多いと言われています。また、焦がした新しい樽にも多く含まれています。

ポリフェノールとは

植物が自らを守るために作り出す成分であるポリフェノール。それは、植物の色素や苦み、渋みのもととなる物質で、強い抗酸化作用を持つことで知られています。私たちが普段口にする野菜や果物、穀物、豆類、お茶、コーヒー、ワインなど、様々な植物性食品に含まれており、健康を保つ上で大切な成分として注目を集めています。

ポリフェノールは、活性酸素が細胞に与える損傷を防ぐ働きをします。活性酸素とは、呼吸や食事など、私たちが生きていく上で欠かせない活動によって体内で生まれる物質です。しかし、活性酸素が増えすぎると、細胞を傷つけ、老化を進めるだけでなく、動脈硬化やがんなど、様々な病気の原因になると考えられています。ポリフェノールは、この活性酸素を取り除くことで、細胞を守り、健康を維持する役割を果たしているのです。

ポリフェノールの種類は実に豊富で、現在8000種類以上が知られており、大きく分けてフラボノイド、フェノール酸、スチルベン、リグナンなどに分類されます。代表的なポリフェノールとしては、赤ワインに含まれるレスベラトロールや、緑茶に含まれるカテキン、大豆に含まれるイソフラボン、ブルーベリーに含まれるアントシアニンなどがあります。これらのポリフェノールは、それぞれ異なる働きを持つとされ、様々な健康効果が期待されています。例えば、レスベラトロールは長寿遺伝子を活性化させる働きがあると言われ、カテキンは抗菌・抗ウイルス作用、イソフラボンは女性ホルモンに似た働き、アントシアニンは眼精疲労の改善などに効果があるとされています。

ポリフェノールを効果的に摂るためには、様々な種類の食品をバランス良く食べることが大切です。特定の食品に偏ることなく、野菜、果物、豆類、海藻、お茶など、多くの種類の植物性食品を毎日の食事に取り入れるように心がけましょう。また、ポリフェノールは熱に弱いものもあるので、生で食べられるものはなるべく生で、加熱調理する場合は、蒸したり、茹でたりするなど、調理時間を短くすることで、ポリフェノールの損失を減らすことができます。

毎日の食事にポリフェノールを豊富に含む食品を意識的に取り入れることで、健康維持や病気の予防に役立てましょう。

| ポリフェノールとは | 種類 | 効果 | 摂取方法 |

|---|---|---|---|

| 植物が自らを守るために作り出す成分。強い抗酸化作用を持つ。野菜、果物、穀物、豆類、お茶、コーヒー、ワインなど様々な植物性食品に含まれる。 | 8000種類以上あり、フラボノイド、フェノール酸、スチルベン、リグナンなどに分類される。 – レスベラトロール(赤ワイン) – カテキン(緑茶) – イソフラボン(大豆) – アントシアニン(ブルーベリー) |

活性酸素を除去し、細胞を守り、健康を維持する。 – レスベラトロール:長寿遺伝子を活性化 – カテキン:抗菌・抗ウイルス作用 – イソフラボン:女性ホルモンに似た働き – アントシアニン:眼精疲労の改善 |

様々な種類の食品をバランス良く食べる。 – 特定の食品に偏らず、野菜、果物、豆類、海藻、お茶など多くの種類の植物性食品を摂取する。 – 熱に弱いものもあるので、生で食べられるものはなるべく生で。加熱調理する場合は、蒸したり、茹でたりするなど調理時間を短くする。 |

お酒とポリフェノール

お酒の中には、健康に良いと言われる色々な成分が含まれていますが、その中でもポリフェノールは特に注目されています。ポリフェノールと聞いて、すぐに思い浮かぶのは赤ワインでしょう。赤ワインは、ブドウの皮や種に含まれるポリフェノールが豊富で、健康や美容への効果が期待されています。しかし、ポリフェノールは赤ワインだけのものではありません。実は、ウイスキーやブランデーにも含まれているのです。

特に、オーク樽でじっくりと熟成されたウイスキーやブランデーには、樽材から溶け出したポリフェノールが豊富に含まれています。オーク樽は、これらの蒸留酒を熟成させる過程で欠かせないものです。樽材に含まれるポリフェノールがお酒に溶け込むことで、琥珀色のような美しい色合いと、複雑で奥深い香りが生まれます。バニラやナッツ、スパイスなどを思わせる香りは、まさにこの樽熟成によって得られるものです。また、熟成期間が長くなるほど、樽材由来のポリフェノールがお酒に移る量も多くなるため、長期熟成のウイスキーやブランデーは、より深い味わいを楽しむことができます。

さらに、シェリー酒の熟成に使われたシェリー樽で熟成されたウイスキーやブランデーには、さらに多くのポリフェノールが含まれています。シェリー樽は、スペインの酒精強化ワインであるシェリー酒の熟成に使用された樽です。このシェリー樽を使うことで、お酒にはシェリー酒由来の独特の風味と香りが加わり、より複雑で芳醇な味わいとなります。ドライフルーツやチョコレート、カラメルなどを思わせる甘く豊かな香りが特徴で、通常のオーク樽で熟成されたものとは一味違った風味を堪能できます。ポリフェノールを豊富に含むお酒を、ほどほどに楽しみながら、豊かな香りや味わいをじっくりと味わってみてはいかがでしょうか。

| お酒の種類 | ポリフェノールの由来 | 風味・香り |

|---|---|---|

| 赤ワイン | ブドウの皮や種 | – |

| ウイスキー ブランデー |

オーク樽材 | バニラ、ナッツ、スパイスなど |

| シェリー樽熟成 ウイスキー ブランデー |

オーク樽材 シェリー酒 |

ドライフルーツ、チョコレート、カラメルなど |

焦がし樽の効果

お酒に木の香りを移し、熟成させる樽。ウイスキーやブランデーなどでは、その内側を火で焦がした樽を使うことがあります。これは単なる演出ではなく、お酒の味わいに大きな変化をもたらす重要な工程です。焦がし樽を使うことで、一体どのような効果が生まれるのでしょうか。

まず第一に挙げられるのは、独特の香ばしい風味です。樽材の内側を焦がすことで、木材に含まれる糖分やその他の成分が変化し、バニラやキャラメル、チョコレートなどを思わせる甘い香りが生まれます。また、焦げによって生じる煙の成分がお酒に移ることで、スモーキーな香りも加わります。この香ばしさとスモーキーさの組み合わせが、焦がし樽熟成ならではの特徴と言えるでしょう。

お酒の色合いも、焦がし樽によって変化します。焦げた木材からは、色素成分やポリフェノールなどの成分が溶け出し、お酒の色を濃く、琥珀色に変化させます。色の変化は見た目だけでなく、味わいにも深みを与えます。

さらに、焦がし樽は、お酒の熟成を促進する効果も持っています。樽材の内部には、無数の小さな穴が開いています。焦がすことで、これらの穴がより広がり、お酒と木材の接触面積が増えます。これにより、木材の成分がお酒に溶け込みやすくなり、熟成が速やかに進むのです。

焦がし方には、大きく分けて軽度、中度、重度の三段階があります。軽度の焦がしでは、樽材の表面だけが軽く焦げるため、木の風味やバニラのような甘い香りが生まれます。中度の焦がしでは、焦げ目が深くなり、キャラメルやチョコレートのような香りが強くなります。重度の焦がしでは、焦げ目がさらに深くなり、スモーキーな香りとともに、コーヒーやスパイスを思わせる複雑な香りが生まれます。このように、焦がし加減によって生まれる風味や香りが異なるため、作りたいお酒の種類や目指す味わいに合わせて、樽職人は焦がし加減を調整します。長年の経験と技術によって、最適な焦がし加減を見極める、まさに熟練の技と言えるでしょう。

| 焦がし加減 | 風味・香り | 色合い | 熟成への影響 |

|---|---|---|---|

| 軽度 | 木の風味、バニラのような甘い香り | 淡い琥珀色 | 熟成促進 |

| 中度 | キャラメル、チョコレートのような香り | 琥珀色 | 熟成促進 |

| 重度 | スモーキーな香り、コーヒー、スパイスを思わせる複雑な香り | 濃い琥珀色 | 熟成促進 |

健康への影響

お酒に含まれる成分の中には、体に良い影響を与えるものもあるのです。例えばポリフェノールは、強い抗酸化力を持つことで知られています。この抗酸化力は、体内の細胞を傷つける活性酸素を抑える働きがあり、老化や様々な病気の予防に繋がると考えられています。ポリフェノールは、血管をしなやかに保ち、血圧を下げる効果も期待できます。また、血液中のコレステロールや中性脂肪の量を調整する働きもあるため、動脈硬化などの生活習慣病の予防にも役立つと考えられています。さらに、食後の血糖値の急激な上昇を抑える効果も報告されており、糖尿病の予防にも効果が期待されています。

しかし、これらの健康効果は、ポリフェノールの種類や、どれくらい摂取するかによって大きく変わることを忘れてはいけません。どんなに体に良い成分でも、摂り過ぎれば体に負担がかかってしまいます。また、お酒には、ポリフェノール以外にも様々な成分が含まれています。その中には、健康に悪影響を及ぼす可能性のあるアルコールも含まれています。アルコールは、過剰に摂取すると、肝臓に負担をかけ、脂肪肝や肝硬変などの病気を引き起こす可能性があります。また、がんのリスクを高めることも指摘されています。

お酒を飲む時は、適量を守ることが何よりも大切です。厚生労働省が推奨する適量は、1日あたり純アルコール換算で20グラム程度とされています。これは、ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、焼酎なら0.6合、ワインならグラス2杯程度に相当します。ただし、これはあくまでも目安であり、体質や体調によって適切な量は異なります。自分の体と相談しながら、無理のない範囲で楽しむようにしましょう。お酒だけでなく、バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を全体で心がけることが、健康を維持していく上で最も重要です。お酒は、楽しく味わうための嗜好品として、節度を持って付き合いましょう。

| 成分 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| ポリフェノール |

|

|

| アルコール |

|

適量は1日あたり純アルコール換算で20グラム程度

(ビール中瓶1本、日本酒1合、焼酎0.6合、ワイングラス2杯程度)

※体質や体調によって適切な量は異なります。バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的な生活習慣を心がけ、お酒は節度を持って楽しみましょう。

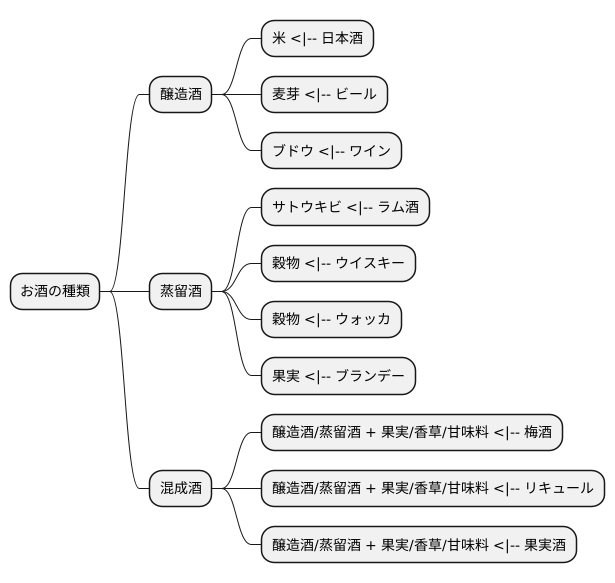

様々な種類

お酒の種類は実に様々で、原料や製法、味わいの違いによって多種多様なものが楽しめます。大きく分けると、醸造酒、蒸留酒、混成酒の三種類に分類できます。醸造酒は、穀物や果実などを原料に、酵母によってアルコール発酵させて作られます。代表的なものとしては、米を原料とした日本酒、麦芽を発酵させて作るビール、ブドウを発酵させて作るワインなどがあり、世界中で親しまれています。それぞれの原料によって風味や香りが大きく異なり、日本酒であれば米の甘みや旨み、ビールであれば麦芽の香ばしさ、ワインであればブドウのフルーティーな香りが楽しめます。

蒸留酒は、醸造酒を蒸留してアルコール度数を高めたお酒です。蒸留によって雑味が取り除かれ、よりクリアで強い味わいが特徴です。代表的なものとしては、サトウキビを原料とするラム酒、穀物を原料とするウイスキーやウォッカ、果実を原料とするブランデーなどがあります。原料や蒸留方法によって、それぞれ独特の風味や香りが生まれます。例えば、ウイスキーは樽熟成によって琥珀色になり、スモーキーな香りが加わります。

混成酒は、醸造酒や蒸留酒に、果実や香草、甘味料などを加えて作られたお酒です。梅酒やリキュール、果実酒などがこの種類に含まれます。ベースとなるお酒に様々な材料を加えることで、多様な風味や香りを楽しむことができます。梅酒であれば梅の爽やかな酸味と甘み、リキュールであれば果実やハーブの豊かな香りがお酒に溶け込み、独特の味わいを生み出します。

このようにお酒は種類によって、原料や製法、そして味わいも大きく異なります。それぞれの個性を理解し、好みに合わせて楽しむことで、お酒の世界はより一層広がります。飲み比べをしたり、料理との組み合わせを考えたりと、様々な楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

上手な摂取方法

健康を保つ上で大切な栄養素のひとつ、ポリフェノール。食品から効果的に取り入れるには、食べ合わせや調理方法に少しの工夫を加えることが重要です。

ポリフェノールは、ビタミンCと一緒にとることで、体への吸収率が高まると言われています。ポリフェノール豊富な食品と一緒に、ビタミンCを多く含む柑橘類や緑黄色野菜などを組み合わせると、より効率的に体に摂り入れることができます。例えば、ポリフェノールたっぷりの赤ワインと一緒に、ビタミンCが豊富なイチゴを添えて楽しむのも良いでしょう。あるいは、濃い緑茶にレモンを絞るのも手軽でおすすめです。

また、ポリフェノールは熱に弱い性質があります。そのため、生のまま食べられるものは、なるべく加熱せずに食べるのがおすすめです。例えば、新鮮なブルーベリーやみずみずしいブドウなどは、そのまま食べればポリフェノールを損なうことなく摂取できます。加熱が必要な場合は、短時間で調理を済ませるように心がけましょう。さっと茹でる、軽く炒めるなど、火を通しすぎないことが大切です。煮込み料理などで長時間加熱する場合は、他の食材から出るビタミンCなどの栄養素との相乗効果で吸収率を高めることも期待できます。

食材本来の持ち味を活かしつつ、ポリフェノールの効果を最大限に引き出す調理方法を日々考えてみましょう。毎日の食事を楽しみながら、健康維持に役立つポリフェノールを積極的に摂り入れていきましょう。バランスの良い食事を心がけることで、健やかな毎日を送るための土台を作ることができます。

| ポリフェノールの摂取方法 | ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| ビタミンCと組み合わせる | 吸収率を高める | 赤ワイン + イチゴ 緑茶 + レモン |

| 加熱を控える | 熱に弱い性質を考慮 | ブルーベリー、ブドウを生で食す |

| 加熱が必要な場合 | 短時間で調理 | さっと茹でる、軽く炒める |

| 長時間加熱する場合 | 他の食材からのビタミンC等との相乗効果 | 煮込み料理 |