うま味の秘訣!ペプチドの世界を探る

お酒を知りたい

先生、お酒のラベルに『ペプチド』って書いてあるのを見たんですが、これってどういうものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。ペプチドは、簡単に言うと、いくつかつながったアミノ酸のことだよ。アミノ酸は、体を作るたんぱく質のもとになる小さな粒のようなものなんだ。ペプチドは、このアミノ酸がいくつか繋がってできたもので、たんぱく質が分解されてできるんだよ。

お酒を知りたい

たんぱく質が分解されたもの…ということは、お肉やお魚を細かくしたようなものですか?

お酒のプロ

そうだね、イメージとしては近いよ。お肉やお魚に含まれるたんぱく質が、体の中で消化されて分解されるとペプチドになる。お酒でいうと、原料の米や麦などのたんぱく質が、発酵の過程で分解されてペプチドができるんだ。お酒の種類によっては、このペプチドが味や香りに影響を与えることもあるんだよ。

ペプチドとは。

お酒について話すときによく出てくる『ペプチド』という言葉について説明します。ペプチドというのは、アミノ酸がいくつか繋がったものです。アミノ酸は、たんぱく質を分解するとできるものです。つまり、ペプチドは、たんぱく質が細かく分解されたものと言えます。

はじめに

近年、健康や食品の分野で話題となっている「ペプチド」について、詳しく見ていきましょう。

ペプチドとは、簡単に言うと、複数のアミノ酸がつながった鎖のようなものです。アミノ酸は、私たちの体を作るタンパク質の構成要素です。つまり、ペプチドは、タンパク質が分解されてできた、より小さな単位と言えるでしょう。ですから、普段私たちが口にする肉や魚、大豆などのタンパク質が豊富に含まれる食品には、ペプチドも含まれています。

ペプチドは、その大きさやアミノ酸の配列によって様々な種類が存在し、それぞれ異なる働きをします。食品の分野では、特に「うま味」との関係が注目されています。昆布だしに含まれるグルタミン酸や、鰹節に含まれるイノシン酸、干し椎茸に含まれるグアニル酸といった、なじみ深い「うま味成分」も、実はペプチドの一種です。これらのうま味成分が組み合わさることで、料理の味わいはより豊かになり、私たちの食欲を刺激します。

また、ペプチドの中には、血圧を下げる、免疫力を高める、疲労を回復させるといった、体にとって様々な良い働きを持つものも見つかっています。これらの機能性ペプチドは、特定の食品から抽出されたり、人工的に合成されたりして、健康食品や医薬品などに利用されています。

さらに、ペプチドは化粧品にも活用されています。肌の保湿やハリを保つ効果が期待できるため、様々な化粧品に配合されています。

このように、ペプチドは私たちの生活の様々な場面で活躍しています。今後さらに研究が進み、新しい機能を持つペプチドが発見されれば、私たちの食生活や健康管理に、より大きな貢献をしてくれることでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ペプチドとは | 複数のアミノ酸がつながった鎖。タンパク質が分解されてできたもの。肉、魚、大豆などに含まれる。 |

| 種類 | 大きさやアミノ酸の配列によって様々な種類が存在。 |

| 食品分野での役割 | うま味成分(グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸など)もペプチドの一種。 |

| 機能性ペプチド | 血圧を下げる、免疫力を高める、疲労を回復させるなど、様々な効果を持つ。健康食品や医薬品に利用。 |

| 化粧品への応用 | 肌の保湿やハリを保つ効果が期待され、様々な化粧品に配合。 |

ペプチドとは何か

あらゆる生命活動を支える基本的な物質であるたんぱく質。このたんぱく質は、小さな部品がつながって鎖のように長く連なった構造をしています。この部品に当たるのがアミノ酸であり、複数のアミノ酸が結びついたものがペプチドと呼ばれています。

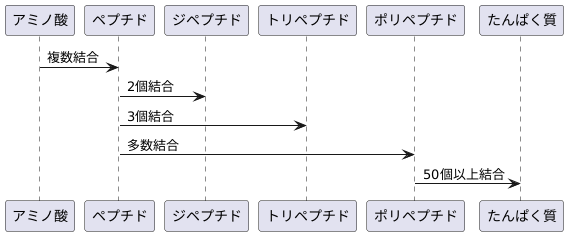

アミノ酸同士は、ペプチド結合と呼ばれる特別な結びつき方をします。アミノ酸が二つ結合した場合はジペプチド、三つ結合した場合はトリペプチドと呼ばれ、結合するアミノ酸の数が増えるにつれて、名前の頭に四、五、六…といった言葉がついていきます。そして、多数のアミノ酸が結合したものをポリペプチドと呼びます。

では、ペプチドとたんぱく質は何が違うのでしょうか。便宜上、アミノ酸がおよそ五十個以上結合したものをたんぱく質と呼ぶことが多いです。つまり、ペプチドはアミノ酸とたんぱく質の中間に位置する物質と言えるでしょう。鎖の長さが短いものをペプチド、長いものをたんぱく質と呼ぶわけです。

ペプチドを構成するアミノ酸の種類や、それらが結合する順番は多種多様です。そのため、ペプチドの種類も非常に多く、それぞれのペプチドは異なる働きをします。あるペプチドは、私たちの体に様々な指令を出すホルモンのような役割を果たし、またあるペプチドは、細菌などから体を守る働きをします。このようなペプチドの多様な働きは、現在も盛んに研究されており、医療や食品など様々な分野への応用が期待されています。

うま味成分としてのペプチド

味わいの深い食品には、ペプチドと呼ばれる成分が隠されています。これは、いくつものアミノ酸がつながった鎖のようなもので、食品の風味、特にうま味に深く関わっています。

身近な例では、鰹節からとれるイノシン酸や昆布に含まれるグルタミン酸など、誰もが知るうま味成分もペプチドの一種です。これらは私たちの舌にあるうま味を感じる場所に結びつき、あの独特のうま味を感じさせます。

ペプチドは発酵食品や熟成食品にも多く含まれており、複雑なうま味を作り出しています。例えば、醤油や味噌。これらは原料の大豆や小麦に含まれるタンパク質が、発酵や熟成の過程で微生物の働きによって分解されます。この時、タンパク質はアミノ酸だけでなく、いくつものアミノ酸がつながったペプチドにもなります。そして、様々な種類のペプチドが混ざり合うことで、醤油や味噌特有の奥深い風味が生まれます。

また、チーズや日本酒なども熟成中にタンパク質が分解されペプチドが生成されることで、独特の風味を獲得します。肉をじっくりと熟成させることで柔らかくなり、うま味が増すのもペプチドの働きによるものです。

このように、ペプチドは食品に豊かな風味を与え、私たちの食卓を彩る大切な役割を担っていると言えるでしょう。ペプチドの働きを知ることで、食品の味わいに対する理解がより深まり、食の楽しみも増えるのではないでしょうか。

| 食品 | うま味成分(ペプチド) | 説明 |

|---|---|---|

| 鰹節 | イノシン酸 | ペプチドの一種で、うま味を感じる受容体に結合し、うま味を感じさせる。 |

| 昆布 | グルタミン酸 | ペプチドの一種で、うま味を感じる受容体に結合し、うま味を感じさせる。 |

| 醤油、味噌 | 様々なペプチド | 大豆や小麦のタンパク質が、発酵・熟成過程で微生物により分解され、様々なペプチドが生成される。これが複雑なうま味を作り出す。 |

| チーズ | 様々なペプチド | 熟成中にタンパク質が分解されペプチドが生成されることで、独特の風味を獲得する。 |

| 日本酒 | 様々なペプチド | 熟成中にタンパク質が分解されペプチドが生成されることで、独特の風味を獲得する。 |

| 熟成肉 | 様々なペプチド | 熟成中にタンパク質が分解されペプチドが生成されることで、柔らかくなり、うま味が増す。 |

健康への効果

たんぱく質を構成するアミノ酸が鎖のようにつながったものがペプチドと呼ばれています。このペプチドは、おいしさのもととなるうま味成分として知られていますが、近年の研究で私たちの健康維持にも役立つ様々な働きを持っていることが明らかになってきました。

例えば、血圧の上昇を抑える働きを持つペプチドが見つかっています。このペプチドは、血管を広げる作用を持つ酵素の働きを助けることで、高血圧の予防や改善に効果が期待できます。また、私たちの体内に侵入してきた細菌やウイルスから体を守る免疫の力を高める働きを持つペプチドも発見されています。このペプチドは、免疫細胞の働きを活性化させることで、感染症への抵抗力を高める効果が期待できます。

さらに、体の老化を促進する活性酸素の働きを抑える抗酸化作用や、炎症を抑える抗炎症作用を持つペプチドも存在します。これらのペプチドは、老化に伴う様々な病気の予防や、炎症を伴う病気の症状緩和に効果が期待されています。

加えて、特定のペプチドは、特定の病気の治療薬として利用できる可能性も示唆されています。例えば、がん細胞の増殖を抑えるペプチドや、アルツハイマー病の原因物質の蓄積を防ぐペプチドなどが研究されており、新たな治療法の開発につながることが期待されています。このように、ペプチドの持つ様々な働きは、私たちの健康に大きく貢献する可能性を秘めており、今後の研究の進展がますます期待されます。

| ペプチドの働き | 効果 |

|---|---|

| 血圧上昇抑制 | 血管を広げる酵素の働きを助け、高血圧予防・改善 |

| 免疫力向上 | 免疫細胞を活性化させ、感染症への抵抗力向上 |

| 抗酸化作用 | 活性酸素の働きを抑え、老化に伴う病気予防 |

| 抗炎症作用 | 炎症を抑え、炎症性疾患の症状緩和 |

| 特定の病気への治療効果 | がん細胞増殖抑制、アルツハイマー病原因物質蓄積抑制など |

今後の展望

近年、様々な研究分野で注目を集めているペプチドは、アミノ酸が鎖状に繋がった化合物です。食品科学の分野では、ペプチドの旨味成分や栄養価に着目した研究が進められており、新しい食品開発への応用が期待されています。例えば、特定のペプチドは、食品にコクや風味を付加したり、栄養価を高めたりする効果を持つため、これらを活用した機能性食品や健康食品の開発が進んでいます。

医学や薬学の分野においても、ペプチドは様々な生理活性を持つことから、医薬品の開発に大きな期待が寄せられています。例えば、特定のペプチドは、血圧を下げる、免疫力を高める、あるいはがん細胞の増殖を抑えるといった効果を持つことが報告されています。これらの生理活性を活用することで、副作用が少なく効果の高い医薬品の開発につながると期待されています。さらに、ペプチドは天然由来の物質であるため、化学合成された医薬品と比べて、安全性が高いという利点も注目されています。

今後のペプチド研究の展望としては、ペプチドの構造と機能の解明が重要な課題となります。ペプチドはアミノ酸の配列や結合様式によって、様々な構造と機能を持ちます。これらの関係性を詳細に解明することで、目的とする機能を持つペプチドを設計、合成することが可能となり、食品開発や医薬品開発の加速化につながると考えられます。また、ペプチドの体内動態、つまり体内でどのように吸収、代謝、排泄されるのかを明らかにすることも、安全で効果的なペプチドの利用に不可欠です。

ペプチド研究は、私たちの食生活や健康管理に革新的な変化をもたらす可能性を秘めています。今後、更なる研究の進展によって、ペプチドが持つ様々な機能が解明され、より安全で効果的な食品や医薬品が開発されることで、私たちの未来はより豊かで健康なものになると期待されます。

| 分野 | ペプチドの活用 | 期待される効果 | 今後の課題 |

|---|---|---|---|

| 食品科学 | 旨味成分、栄養価向上 | 機能性食品、健康食品の開発 | ペプチドの構造と機能の解明、体内動態の解明 |

| 医学、薬学 | 血圧低下、免疫力向上、抗がん作用 | 副作用が少なく効果の高い医薬品の開発 |

まとめ

私たちの体の中には、たくさんの小さな部品があって、それらが集まって大きな部品となり、体を作り上げています。タンパク質は、まさに体の重要な大きな部品の一つです。このタンパク質が細かく分解されてできたものが、ペプチドと呼ばれるものです。ペプチドは、いくつか繋がったアミノ酸からできています。アミノ酸は、タンパク質を作る基本的な部品のようなものです。

ペプチドの中には、うま味成分としてよく知られているものがあります。昆布だしに含まれるグルタミン酸などがその代表です。このうま味成分のおかげで、私たちは食事をおいしく感じることができます。しかし、ペプチドの働きは、うま味成分だけにとどまりません。

近年、様々なペプチドの働きが明らかになってきています。たとえば、血圧を調整する働きを持つペプチドがあります。また、体の抵抗力を高める、つまり免疫力を向上させる働きを持つペプチドも見つかっています。さらに、記憶力を向上させる働きを持つペプチドの研究も進められています。

このように、ペプチドは食品をおいしくするだけでなく、私たちの健康維持にも重要な役割を果たしているのです。食品に含まれるペプチドの種類や量、そしてその働きについては、まだまだ研究が進められている段階です。今後、研究がさらに進展することで、ペプチドの新たな可能性が発見され、私たちの生活に役立つ新しい食品や医薬品が開発されることが期待されます。

この文章を通して、ペプチドの奥深さと、私たちの体にとっていかに大切なものであるかを感じていただけたら嬉しいです。ペプチドは小さな部品ですが、私たちの健康にとって大きな役割を担っている、まさに体の小さな巨人と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| タンパク質 | 体の重要な構成要素 |

| ペプチド | タンパク質が分解されてできたもの。いくつかのアミノ酸が繋がったもの。 |

| アミノ酸 | タンパク質を作る基本的な部品 |

| ペプチドの働き(例) | うま味成分(グルタミン酸など)、血圧調整、免疫力向上、記憶力向上 |

| 研究の現状 | 食品に含まれるペプチドの種類、量、働きについて研究が進められている段階。 |

| 今後の期待 | ペプチドの新たな可能性の発見、新しい食品や医薬品の開発 |